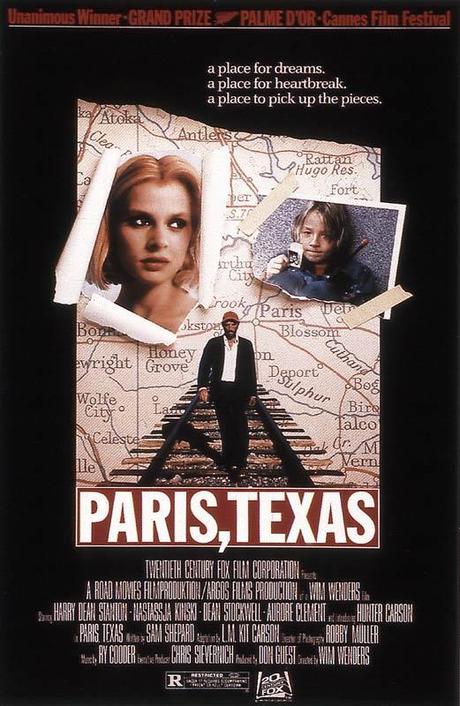

Wim Wenders, 1984 (États-Unis, Allemagne, France, Royaume-Uni)

« A long time ago, in a galaxy, far, far away… » C’est de là que vient Travis (Harry Dean Stanton). Il surgit du désert sous l’œil d’un rapace et, après une longue absence, foule à nouveau le sol américain. Il a l’air d’un déterré, ce que lui dit son frère, et reste muet comme une tombe. Rien ne l’anime plus sauf le lopin de terre à Paris (Texas) vers lequel il se dirige comme aimanté. Dans sa veste, il garde une photo de cette parcelle vide, le lieu où ses parents l’auraient conçu, le sol sur lequel il a souhaité vivre avec sa femme et son fils. Durant son périple, Travis tente de remplir ses vides et, mû par le désir de retrouver un passé heureux, d’abord il marche. Pourtant jamais la distance parcourue ne permet, comme dans une boucle, de rattraper le temps passé et, voué à l’échec par la contradiction de son élan1, Travis se console au moins par la satisfaction de remettre son fils dans les bras de sa mère.

UNE IDENTITÉ AMÉRICAINE

Wenders filme les États-Unis en plein cadre, les grands espaces et les routes filant droit se perdre à l’horizon. Ainsi, le désert californien qui apparaît dans toute sa splendeur en ouverture sert de berceau au nouveau né qui ne parle pas encore. Travis renaît au milieu de paysages désertiques, comparables à ceux que Ford filma dans ses westerns. Les premiers pas de ce héros desséché sont également ceux de Wenders qui pour la première fois raconte une histoire qui se déroule entièrement aux États-Unis et dont la principale source d’inspiration est américaine (les Motel chronicles de Sam Shepard). Peut-être est-ce d’ailleurs pourquoi l’aigle, en hôte méfiant, surveille depuis là-haut ce que l’Européen fait chez lui ? Le réalisateur a-t-il cherché avec l’oiseau l’approbation des natifs ?

Quinze après, dans The straight story, David Lynch envoyait le vieux Richard Farnsworth à la rencontre de son frère joué par Harry Dean Stanton. Il prêtait à son personnage la même volonté que Travis et lui faisait longer des lignes tout aussi droites. On est alors tenté de voir dans ce lien tracé sur 500 kilomètres de routes à travers l’Iowa et le Wisconsin une évocation pleine d’estime pour Wenders2. Ailleurs, la Californie de Lynch, inquiétante et incendiaire (Sailor et Lula, 1990, et Lost highway, 1997), rejoint par certains aspects la description du directeur de la photo Robby Müller3 dans Paris, Texas : un no man’s land aux architectures typiques, vétustes et rétros sous un ciel bleu immense ou bien la nuit dans la couleur vive des néons.

« Ce n’est pas un film sur le cinéma » dit Wenders4, pourtant les métaphores affleurent ; par exemple, dans la séquence finale, le miroir sans tain sépare le spectateur de l’acteur et devient le vecteur d’une possible confusion5… Sans pouvoir tout à fait écarter le cinéma, Paris, Texas s’inspire du mythe de l’Ouest américain autant qu’il lui appartient maintenant. La position de Wenders en colon ne dément pas l’idée et les paysages traversés ainsi que le paradis perdu recherché par Travis offrent des aperçus du mythe. Même si son ami Dennis Hopper l’avait précédé sur les routes du Sud (Easy rider en 1969), n’est-il pas étonnant de noter au passage qu’un Allemand soit passé devant Scott et Eastwood (Thelma et Louise, 1991, Un monde parfait, 1993) pour évoquer cette Amérique et même l’avoir remise à la mode6 ? En outre, quoi qu’en dise le réalisateur7, son cinéma entre une nouvelle fois en correspondance avec les peintures d’Edward Hopper8, référence américaine incontournable. Wenders souhaitait se passer de modèle pictural, cependant chacun de ses plans, à la fois vides et habités, nous y ramène. Enfin, la seule guitare de Ry Cooder, blues peu bavard qui sied bien à la désolation ambiante, achève de conférer au road-movie son identité américaine.

DISPOSITION MENTALE et DISTINCTION SPATIALE

Lorsqu’il quitte le désert pour aller à Los Angeles, chez son frère (Dean Stockwell), Travis est comme un enfant. Il retrouve doucement la parole mais quand Aurore Clément lui demande avec son charmant accent s’il aime les gaufres à la fraise, il fait encore timidement oui de la tête. Pour gagner la confiance de son fils Hunter, il fait ce que font les enfants, il joue avec lui et se déguise (« Ça ressemble à quoi un père ? »). Mais devenu père d’un coup, Travis propose à Hunter de retrouver sa mère. Incarnée par Nastassja Kinski, Jane n’a été jusqu’à présent qu’une figure évanescente, le souvenir fané d’une projection super 8. Adulte à nouveau, Travis n’est plus un marginal en bord de route ou rejeté hors les centres urbains par-delà les ceintures autoroutières qui les circonscrivent (voir le panorama de Los Angeles depuis la villa du frère en banlieue pavillonnaire). Dès qu’il apprend où se trouve Jane, le voilà qui franchit cette frontière et traverse d’un pas décidé une des passerelles qui enjambent la huit voies.

Contrairement à Faux mouvement (1975) ou Au fil du temps (1976), il n’y a pas d’errance. Travis a un but et Wenders travaille par rapprochements : du désert au plein, de l’enfant à l’adulte, de la périphérie au centre. De fait, père et fils partent des collines de LA, se décident sous les célèbres échangeurs autoroutiers de la métropole et se dirigent vers Houston, vers Jane. Sur l’autoroute, la première image de Houston est son CBD.

S’agit-il de ce carreau contre lequel se trouve Hunter et des tours de verre que l’on voit derrière, ou bien est-ce l’atmosphère du plan, mélancolique et étrange (la bouteille de ketchup sur la télé) ? A cet endroit, Hunter nous laisse dans une humeur voisine que celle éprouvée dans un hôtel à Shinjuku avec Scarlett Johansson (Lost in translation, Sofia Coppola, 2003). Hunter est étranger à la ville et étranger à sa mère qui bientôt l’étreint et nous émeut. Avant cela, parce qu’il faut un peu de temps pour que l’image qui était floue se précise et que le souvenir du super 8 se confronte à la réalité, Nastassja Kinski apparaît pour la première fois de dos et baignée dans un rouge saturé au point d’effacer le contour des silhouettes. Travis la demande en cabine et, sous d’autres lumières, enfin elle apparaît.

Je ne me souvenais ni des à-plats de couleurs pratiqués sur plusieurs plans ni de toute la lumière qui se dégage du film. Celle du désert en ouverture, du visage d’Aurore Clément et du petit garçon. De toute la lumière qui, au bout du chemin, les sentiments mis à nu dans la cabine du peep-show et avant que Travis ne s’écarte seul dans la nuit, émane de l’être aimé.

1 « C’est une traversée vers nulle part. Et si vous croyez que ce sera drôle, une surprise vous attend. » Quand le prédicateur hurle ces mots sur le pont au-dessus de l’autoroute, on entend bien sûr un avertissement adressé à Travis.

2 Rappelons aussi la mystérieuse apparition de Nastassja Kinski dans Inland Empire, 2006.

3 Directeur de la photo de Wenders (Un été dans la ville, 1970, Jusqu’au bout du monde, 1991…), Jarmush (Down by law, 1986, Dead man, 1996…) ou von Trier (Breaking the waves, 1996, Dancer in the dark, 2000).

4 La revue du cinéma, n° 397, sept. 1984, p. 71.

5 Une critique du Ciné-club de Caen insiste sur une interprétation analogue : « Le trajet de Travis répond à l’évolution du cinéma américain (passant d’ailleurs du mutisme initial à la parole) d’un espace ouvert et illimité à un espace fermé ».

6 Peu de temps après, avec Bagdad Café (1987), l’Allemand Percy Adlon emprunte à son tour cette identité ainsi qu’un peu de l’ambiance de Paris, Texas.

7 Cahiers du cinéma, n°400, octobre 1987, p. 76.

8 Exposition Edward Hopper et le cinéma, à la Fondation de l’Hermitage de Lausanne, 25 juin-17 octobre 2010. Visite filmée à l’initiative de Télérama avec Frédéric Maire, directeur de la Cinémathèque suisse.