David O. Russell, 2013 (États-Unis)

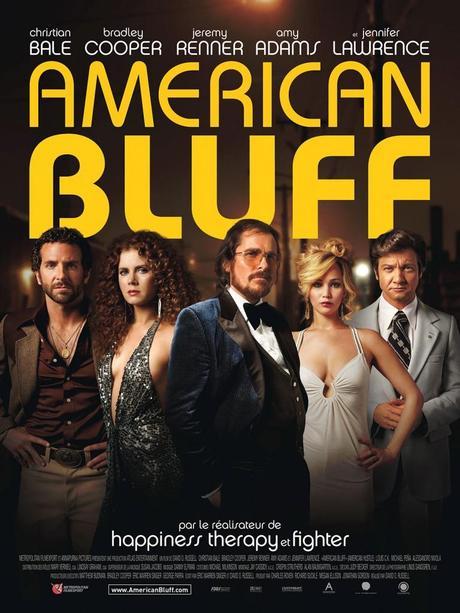

David O. Russell (Les rois du désert, 1999) s’entoure de bons acteurs qu’il aime rappeler selon les projets (Mark Wahlberg par exemple). Dans America bluff, il retrouve Christian Bale (Fighter, 2010) pour une autre métamorphose (cette fois des kilos en trop), Bradley Cooper, Jennifer Lawrence et Robert De Niro (tous trois présents dans Happiness therapy, 2012). Amy Adams (dont les choix intéressent, Sur la route de Salles ou The master de P. Thomas Anderson en 2012) et Jeremy Renner complètent un casting séduisant et prometteur.

Dans American bluff, les truands, qu’ils soient du côté de la loi ou non, ou qu’ils ne savent plus très bien de quel côté ils sont, jouent avec le faux : faux papiers, faux tableaux, faux airs et postiches. De Christian Bale, dès la première scène, recollant consciencieusement sa touffe de cheveux sur le haut de son crâne (aux faux airs, mais vraie brioche, d’un Brando ou d’un De Niro en pleine performance) à Robert De Niro (justement) en vieux mafieux caricaturé (donc, quant à lui, à l’air faux tout court), des bigoudis de Bradley Cooper (coquet) à ceux d’Amy Adams (aux faux airs de Nicole Kidman et, ce qui est plus ou moins lié, sexy à décrocher une mâchoire), on veut paraître et tromper. David O. Russel peut-être aussi.

Son film renvoie volontairement ou non à quelques références : Casino (Scorsese, 1995), Donny Brasco (Newell, 1997), Il était une fois l’Amérique (Leone, 1984)… On y trouve par conséquent les thèmes et les effets propres à ce cinéma : les diverses manigances jusque dans le détail expliquées, le parcours des personnages retracé de l’ascension à la chute, l’utilisation d’une voix off nous mettant dans la confidence (en fait ici plusieurs voix et points de vue), des recadrages sur les visages, des ralentis quand on les voit marcher dans la rue… Cependant, contrairement à Léone ou Scorsese, l’objectif n’est pas de faire le portrait d’une communauté ou d’une époque, ni même de retracer toute une vie en criminalité. Pas d’objectif apparemment, sauf la prise de plaisir, confortée par une certaine effronterie (la question posée devant un vrai faux Rembrandt évoquant la démarche même du réalisateur : qui, du peintre ou du faussaire, est le véritable maître ?) et par une ambiance entre flottement et folie douce.

Pour son histoire, le réalisateur reprend la trame de l’affaire Abscam qui durant le mandat de Jimmy Carter était une assez grosse affaire de corruption de politiciens révélées par le FBI. L’originalité de l’opération ne se résumait alors pas seulement au scandale national suscité mais au fait que le FBI s’était servi de véritables truands pour coincer des représentants véreux du Congrès américain. Ceci est un point de départ et en fait le réalisateur et nous-mêmes, on s’en moque un peu. Une des originalités du film réside surtout dans la double vie de l’arnaqueur Irving Rosenfeld (Christian Bale) et dans la confrontation entre ses deux femmes, son amante et associée Sydney, fatale et manipulatrice (Amy Adams), et son épouse, plus naturelle, délurée, Rosalyn (Jennifer Lawrence). Aussi lorsque l’agent du FBI DiMaso coince Rosenfeld et qu’il l’enrôle dans son opération secrète, c’est avec tous la fragilité personnelle et familiale des trois précités qu’il devra composer.

Au pressing, une belle scène place dans les bras l’un de l’autre Irving et Sydney alors que les chaînes de vêtements sur cintres et sous plastique dessinent des cercles et donnent l’impression d’un temps suspendu. On voit encore du Tarantino dans une négociation ratée quoique rattrapée (True romance, Scott, 1993), ainsi que toute l’élégance d’un casting et d’une posture proche d’Ocean’s eleven (Soderbergh, 2001). Ni puant ni délicieux comme le vernis à ongle de Rosalyn, American bluff a en vérité toute la singularité d’un faux parfait.