Un prix Pulitzer, ça fait peur. Et le grand gagnant du millésime 2014, pavé de 700 pages sobrement intitulé Le Chardonneret, ne fait pas exception à la règle. On l’ouvre en retenant un peu son souffle, un cachet d’aspirine à la main au cas où, prêt à un combat de longue haleine avec des concepts abstraits et des effets de style avant-gardistes (on ne vise personne mais parfois un livre entier sans ponctuation c’est long). Et là, surprise. Limpidité de l’écriture, romanesque sans prétention de l’intrigue : Donna Tartt est avant tout une conteuse d’histoire. Et ça fait du bien.

Le synopsis, à la fois original et efficace, mérite à lui seul le détour : après avoir vécu un évènement traumatisant dans sa jeunesse, le jeune Théo est pris bien malgré lui dans un tourbillon de péripéties qui vont changer sa vie, impliquant en vrac une toile de maître, une belle rousse, des meubles restaurés et des quantités hallucinantes de drogues en tous genres. Difficile de détailler davantage un récit aussi riche sans rien spoiler, disons seulement que le lecteur n’a jamais le temps de s’ennuyer, tant le rythme est soutenu et l’histoire haletante.

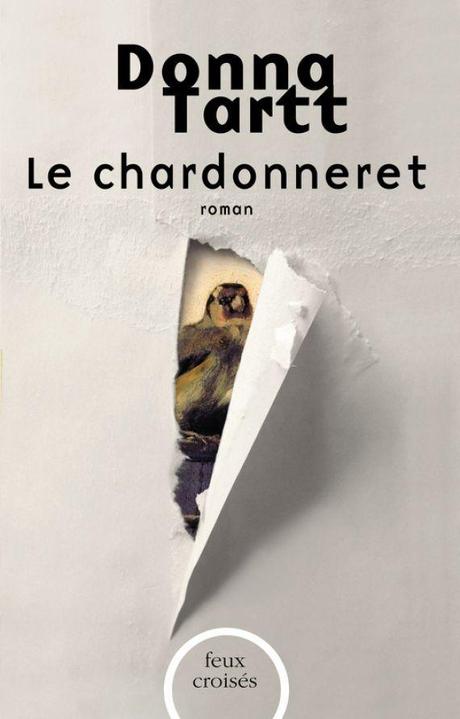

A l’image du fameux tableau volé qui donne son titre au livre (Le Chardonneret de Carel Fabritius donc, qui existe réellement et est actuellement exposé aux Pays-Bas), l’œuvre est composée d’une multitude de nuances et de reflets changeants. Au fil des pages, on passe du roman d’apprentissage au thriller, de la critique de mœurs à la beat generation et ses junkies. Un peu de Dickens pour le côté « mésaventures d’un orphelin solitaire », un peu de Bret Easton Ellis pour le nihilisme cynique d’une jeunesse perdue, un peu de Burroughs pour les descriptions hallucinatoires des défonces quotidiennes…Donna Tartt manie avec brio une diversité impressionnante de registres, et ce qui aurait pu donner un indigeste fourre-tout s’avère finalement être une œuvre patchwork aux couleurs chatoyantes.

Alors oui, les mauvaises langues pointeront probablement du doigt des personnages un poil trop manichéens. Roman populaire oblige, c’est vrai qu’on peut difficilement se tromper sur l’identité des « Gentils » : Donna Tartt campe des héros éminemment positifs, en particulier la mère de Théo et son mentor Hobie, deux anges d’altruisme et d’abnégation vertueuse. On n’échappe pas non plus aux vrais Méchants, mafieux en tous genres et marchands d’art peu scrupuleux. Mais entre ces deux extrêmes, l’auteur nous livre également une galerie de portraits en demi-teinte d’individus ni bons ni mauvais, qui tentent simplement de trouver leur équilibre dans cette zone grise où la morale se heurte à l’instinct de survie. Le personnage principal Théo est l’incarnation de cet entre-deux, flirtant en permanence avec l’illégalité bien que fondamentalement honnête. A ses côtés, son meilleur ami Boris, de loin le plus intéressant, une sorte de Rastignac des temps modernes dont la roublardise frise le sublime, tour à tour traitre méprisable ou allié loyal.

Autre (faux) bémol, le style du roman. Épuré, simple, voire parfois simpliste : beaucoup de dialogues, et dans l’ensemble une écriture blanche qui fait la part belle au fond plutôt qu’à la forme. Mais ne vous fiez pas à cette apparente sobriété : Donna Tartt est une artiste, maniant le verbe avec une minutie d’orfèvre et une retenue qui n’enlèvent rien à son talent, au contraire. De temps à autre, elle s’autorise d’ailleurs des envolées plus lyriques à travers des descriptions magistrales, à la fois poétiques et d’une implacable précision.

En littérature, la vraie modestie est bien souvent préférable à la fausse complexité. Le Chardonneret fait partie de ces œuvres qui n’ont pas honte de s’assumer comme un divertissement avant tout : on a peur, on rit, on tremble et on pleure avec le héros, sans arrière-pensées. Ce qui ne nous empêche pas de réfléchir aussi, grâce à des considérations sur l’art et la nature humaine subtilement amenées, jamais lourdes ou pompeuses. Bref, un beau roman à ne pas manquer.

Donna Tartt, Le Chardonneret, Janvier 2014, Éd. Plon, 23 euros.