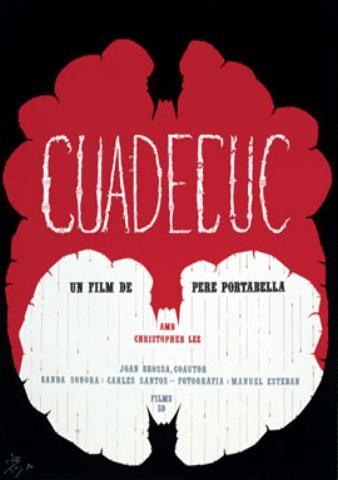

Pere Portabella, 1970 (Espagne)

Le miroir obscur de Stéphane du Mesnildot nous fait découvrir Cuadecuc, vampir du réalisateur catalan Pere Portabella.

Invité par Jesús Franco sur le tournage des Nuits de Dracula (1970), Portabella a l’opportunité de filmer un deuxième point de vue de l’histoire : il pose sa caméra sur le plateau, double chaque scène ou presque et fait de Cuadecuc un miroir fantastique. Un miroir qui ne reflète pas exactement la réalité qui se joue devant lui, ni même le film de Franco. Pas vraiment un documentaire, plutôt autre chose, rêve, mise en abyme ou métaphore.

Si Cuadecuc reflète une autre réalité, décalée, déphasée, c’est d’abord en raison de la pellicule particulière avec laquelle Portabella a tourné, une pellicule noir et blanc pour bande son qui tend à éliminer les gris intermédiaires. Par conséquent, la photographie oscille entre le noir et blanc très net d’un dessin animé et celui cotonneux du Vampyr de Dreyer (1932). La bande son elle-même ne se compose que de lents accords plaqués au clavier et de longues plages de silence. Image et bande son engourdissent l’esprit ; les gestes des acteurs, leurs déplacements (ils flottent parfois comme des fantômes) et leurs pauses (les regards et les expressions figés), de même les mouvements de caméra finissent de nous alanguir. Malgré tout, l’ambiance n’éteint pas notre curiosité, d’autant que Portabella fait de Cuadecuc un vrai film-vampire, se nourrissant du Dracula de Franco sans en faire un making of ou une sorte de doublon fantastique. Certes, il profite des prises, des scènes qui se tournent et décrit les coulisses (les acteurs répètent, les ingénieurs et les accessoiristes s’activent), mais ces plans intègrent le reste, ajoutent à l’étrange et alimentent le rêve. Pendant que Dracula étreint ses victimes dans l’artifice et l’extravagance propres à la série B, le Catalan, lui (l’invité de Franco ou de Dracula), dévore le monstre dans un trip sombre et inquiétant.

Mais il n’y a pas que le film expérimental car Portabella entend dépasser l’état de torpeur provoqué pour tirer son film vers la métaphore politique. Dans le synopsis, on lit en effet que Cuadecuc est censé offrir une représentation de « l’action « vampirique » du franquisme à l’encontre du peuple espagnol ». Comme le Dracula de l’Argentin Breccia (1992 chez Les Humanoïdes associés), le vampire deviendrait donc une métaphore du pouvoir en place, avide, monstrueux, laissant son peuple exsangue. On s’efforce alors de rassembler les éléments du film et de les agglomérer autour de cette idée. La torpeur déjà évoquée : celle des Espagnols sous la dictature franquiste ? Peut-être. Le joli clin d’œil de Soledad Miranda : la complicité du peuple ? Difficile à dire. Ne garder alors que la créature nocturne, séduisante et meurtrière ? Lorsque Christopher Lee retire ses fausses dents, ses moustaches, ses lentilles, c’est l’acteur qui est à nouveau révélé, et la possibilité d’une évocation politique disparaît comme le fantastique disparaissait derrière la mascarade de La marque du vampire de Browning (1935). Dans cette scène de démaquillage suivie de la lecture d’un passage du Dracula de Stocker par Christopher Lee, Portabella opère en fait une déconstruction, revient à la source, dépèce le monstre, Dracula-Franco, pour mieux le comprendre et pour s’en affranchir. Cependant, le rêve et la mise en abyme qui ont jusque-là prévalu me paraissent trop puissants pour laisser de la place à une dénonciation finalement assez peu discernable dans le récit.

A moins qu’il ne faille aussi aller chercher l’anti-franquisme dans le seul objet, par exemple dans le circuit underground et illégal dans lequel, parce qu’interdit, il a d’abord circulé. De même, le mystère de son titre révèle une explication politisée. Le mot catalan désigne l’extrémité non impressionnée d’une pellicule (« la queue du ver »). Pour Pere Portabella, il est une manière de dénoncer la censure exercée par le régime de l’époque, censure à laquelle il a lui-même été confrontée par le passé (en 1961, quand il produit Viridiana de Buñuel par exemple). Si on peut comparer la pellicule à la culture ou à la vie (« le cinéma, c’est la vie »), ce bout resté vierge, vide, noir, est tout ce que la dictature a pu engendrer. L’association du mot catalan au vampire (« Cuadecuc, vampir » ou « Cuadecuc-vampir », titre devenu mot composé, parfois retourné en français « Vampire-Cuadecuc ») peut signaler un autre caractère du régime franquiste ou du moins le confronter à une autre critique, celle de son national-catholicisme étant donné tout le blasphème, toute l’hérésie que porte en lui le vampire. La forme elle-même participe à cet engagement secret. Le noir et blanc, parfois très saturés, comme si le film avait été privé de ses couleurs, de ses nuances, de ses libertés. Pas de dialogues, pas de son, pas de communication possible dans l’État. Le rouge vif si typique des films de vampires de ces années-là disparu, peut-être la dénégation des crimes du régime. Et puis il y a bien cette homonymie entre les deux Franco. Et en fin de film, à nouveau, le vampire retire ses postiches… Cuadecuc se fait en 1970 et circule dans l’ombre comme un parasite qui rongerait un cadavre depuis son ventre. En 1970, le Caudillo montre des signes de faiblesse. Peu de temps encore et Dracula ne terrifiera plus.

A propos du film et de son auteur :

- Stéphane DU MESNILDOT, Le Miroir obscur, Rouge Profond, Pertuis, 2013

- Stéphane DU MESNILDOT, « Un rêve dans un rêve », dans les Cahiers du cinéma, n° 696, janvier 2014, p. 64-67.

- Antoine ROYER, « Le cinéma de Pere Portabella » sur Dvdclassik, décembre 2013 (consulté en avril 2014).