Il était une fois une superbe forêt avec des milliers d'arbres aux fûts élancés, pleins de gazouillis et de chansons dans leur feuillage.

Autour d'elle s'étendaient des prairies et des champs, où les paysans avaient bâti leurs maisons. Prairies et champs prospéraient et verdoyaient, et le paysan était satisfait de la récolte qu'il en tirait par son labeur. Mais la forêt se dressait avec une mine seigneuriale qui dominait tout aux alentours.

Quand c'était l'hiver, les champs gisaient tristement sous la neige ; la prairie n'était plus qu'un lac couvert de glace, et le paysan se blottissait auprès de son poêle, tandis que la forêt dressait toujours son branchage dénudé au milieu de la tourmente et de la neige, comme si elle y avait plaisir. Le printemps venu, verdoyaient champs et prairies, le paysan quittait son logis et se mettait aux labours et aux semailles. Mais la forêt s'épanouissait avec une telle splendeur que nul ne saurait la décrire : à ses pieds, des fleurs ; du soleil à sa verte cime ; des chants d'oiseaux, jusque dans ses arbrisseaux les plus humbles ; partout parfums, couleurs et joie.

Il advint , un jour d'été où la forêt, belle plus que jamais, faisait bruire son feuillage, qu'elle aperçut à l'ouest, sur la colline, un singulier objet brunâtre qu'elle n'avait jamais vu jusque-là.

"Qui donc es-tu ? demanda la forêt.

- Je suis la bruyère, dit l'objet brunâtre.

- Je ne te connais pas, répondit la forêt, et ta mine ne me revient point ; tu ne ressembles ni au champ, ni à la prairie, ni à rien de ce que je connais. Peux-tu t'épanouir ? Peux-tu fleurir ? Peux-tu chanter ?

- Mais oui, je le peux, dit la bruyère. Au mois d'août, quand tes feuilles commencent à se flétrir, mes fleurs s'épanouissent, et alors je suis rose, - rose d'un bout à l'autre, plus belle que tout ce que tu vis jamais.

- Vantarde !" dit la forêt, et, là-dessus, l'entretien prit fin.

L'année suivante, la bruyère avait fait un bon bout de chemin sur le coteau dans la direction de la forêt. Celle-ci s'en aperçut bien, mais n'en dit mot. Il était au-dessous de sa dignité, pensait-elle, d'adresser la parole à une pareille pécore ; au fond, pourtant, elle était inquiète. Plus que jamais elle se para de verdure.

Mais chaque année la bruyère gagnait du terrain. Elle avait couvert tous les coteaux environnants, et atteignait la lisière de la forêt.

"Allons, déloge, dit celle-ci. Tu me gênes. Garde-toi de dépasser la lisière.

- Ta lisière, je vais la passer, répondit la bruyère ; je vais entrer chez toi, te manger, te détruire."

Là-dessus, la forêt fit un tel éclat de rire que toutes les feuilles en furent remuées.

"Bon ! c'est ton dessein, dit-elle ; mais il reste à l'éxécuter. Je suis, j'en ai peur, un bien gros morceau pour toi. Tu te persuades que je ne suis qu'un champ, qu'une prairie dont on peut venir à bout en un clin d'oeil. Mais je suis le plus vaste espace de toute la contrée, tu peux m'en croire. Si je te chantais ma chanson, tes idées pourraient bien prendre un autre tour."

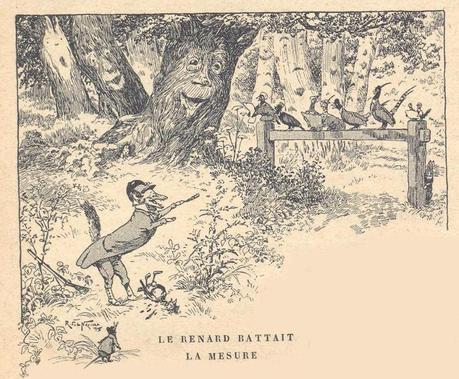

Et la forêt se mit à chanter. Les oiseaux chantaient aussi ; et les fleurs, dressant la tête, chantaient avec eux. La plus petite feuille murmurait avec les autres ; le renard s'arrêta de croquer une poule grasse et battit la mesure avec sa queue touffue, et l'orgue du vent, soufflant à travers les branches, accompagna la chanson de la forêt :

Nulle fête n'est plus complète

Que la fête dans la forêt

Tout embaume : la violette,

L'églantine et le frais muguet.

Les oiseaux, en troupe pressée,

Gazouillent, et les jouvenceaux

Parent de verdoyants rameaux

Les bonnets de leurs fiancées.

Vermisseaux, chevreuils gracieux,

Lièvres, renards y font bombance ;

Grands et petits entrent en danse

Sous le soleil, lustre des cieux.

"Qu'en dis-tu ?" demanda la forêt.

Et la bruyère n'en dit rien. Mais l'année suivante elle avait dépassé la lisière.

"Es-tu folle ? s'écria la forêt. Je t'avais interdit de dépasser ma lisière.

- Sans doute, mais tu n'es pas ma maîtresse, répondit la bruyère. Je fais comme j'ai dit."

Alors la forêt, appelant le renard, secoua ses branches, si bien qu'une foule de faînes tombèrent sur lui et s'accrochèrent à sa fourrure.

"Cours dans la bruyère, renard, mon ami, lui dit-elle, et vas y répandre ces faînes.

- Entendu !" dit le renard, et il partit au trot.

Le lièvre fit de même, et aussi le cerf, la belette et le rat. La corneille, en signe de vieille amitié, n'y manqua pas non plus ; le vent s'en mêla à son tour, et secoua les branches de façon que les glands et faînes furent portés fort loin au milieu de la bruyère.

"Ah ! ah ! dit la forêt. Nous allons, maintenant, voir un peu ce qui se passera.

- Oui, nous verrons cela !" dit la bruyère.

Un certain temps se passa. La forêt verdoya, puis jaunit ; la bruyère continua à s'étendre, et elles ne se parlaient plus. Mais, un beau jour de printemps, on vit paraître dans la bruyère une foison de petits hêtres et de petits chênes nouveau-nés.

"Qu'en dis-tu ? demanda la forêt sur un ton de triomphe. D'année en année mes arbres vont pousser et devenir grands et forts. Alors leurs cimes se fermeront au-dessus de toi ; sur toi ne descendra plus un rayon de soleil, ne tombera plus une goutte de pluie, et il te faudra mourir, justement punie de ton outrecuidance."

Mais la bruyère, gravement, remua ses noirs ramillons :

"Tu ne me connais pas, dit-elle, j'ai plus de force que tu ne crois. Jamais chez moi tes arbres ne pourront verdir. J'ai rendu le sol où je pousse aussi résistant que le fer ; jamais tes racines n'y pourront pénétrer. Attends seulement l'année prochaine ! Tu verras mourir tous ces petits rejetons dont tu es si fière.

- Tu mens !" dit la forêt. Mais elle était toute inquiète.

L'année suivante, il en fut comme avait dit la bruyère. Les petits hêtres, les petits chênes moururent jusqu'au dernier. Et alors vint un temps bien triste pour la forêt. La bruyère, gagnant toujours du terrain, supplantait partout anémones et violettes. Les jeunes arbres ne poussaient plus, les arbrisseaux desséchaient, la cime des futaies se dénudait ; c'était une désolation.

"Il ne fait plus bon dans cette forêt ! dit le rossignol. M'est avis que je ferais bien de bâtir ailleurs.

- Il n'y a plus d'arbre habitable ! dit la corneille.

- La terre est ici devenue si rare, remarqua le renard, qu'on ne peut s'y creuser un terrier confortable.

Tout le monde abandonna successivement la forêt.

La forêt était désespérée. Le hêtre tendait vers le ciel ses branches suppliantes ; le chêne tendait les siennes dans un désespoir silencieux.

"Chante donc encore un peu ta chanson ! dit la bruyère.

- Je l'ai oubliée, répondit tristement la forêt. Mes fleurs sont fanées, mes oiseaux envolés.

- Très bien ! C'est donc à moi de chanter la mienne ! dit la bruyère.

Et elle chanta :

Que ma chanson gaiement résonne !

Lorsque se lève le soleil,

J'ai, moi, l'éclat du feu vermeil :

La forêt est à son automne.

Sauvage, avec son frais bonnet,

Ma fleur ondule à la lumière ;

Entre mes branches, sur la terre,

Glisse la couleuvre et l'orvet.

Les vanneaux et les alouettes

Chantent pour moi leur plus doux chant,

Et le logis du paysan

S'égaie et rit de mes fleurettes.

A mesure que passaient les années, l'aspect de notre forêt devenait plus piteux.

La bruyère avançait, avançait toujours ; elle atteignit bientôt l'autre bout de la forêt.

Les grands arbres dépérissaient et étaient jetés à terre dès que la tempête leur livrait assaut ; ils gisaient sur le sol, pourrissaient, et la bruyère croissait sur eux. Il ne restait plus guère qu'une demi-douzaine des plus anciens et des plus beaux, mais ils étaient tous crevassés et dépouillés à leur cime.

"Mon temps est fini ! Il me faut mourir ! dit la forêt.

Mais les hommes commencèrent à s'émouvoir des progrès que faisait la bruyère.

"Où prendrai-je maintenant du bois pour mon atelier ? dit le menuisier.

- Moi, des fagots pour mettre sous ma marmite ? dit sa femme.

- Moi, des bûches pour me chauffer l'hiver ? dit le vieillard.

- Où pourrais-je aller me promener ? dit le jouvenceau, si la forêt ne m'offre plus de jolis sentiers parfumés ?"

Après avoir un peu considéré les pauvres vieux arbres, voyant qu'ils étaient perdus sans ressources, les hommes, avec des pioches et des bêches, s'en furent sur les coteaux où commençait la bruyère.

"Vous feriez bien de ne pas vous mettre en peine, dit celle-ci. Il n'y a pas moyen de fouiller le sol où je crois.

- Ce n'est que trop vrai ;" soupira la forêt ; mais elle était si affaiblie que nul ne put entendre ce qu'elle disait.

D'ailleurs, les hommes, sans s'inquiéter de rien, piochèrent, piochèrent tant qu'ils vinrent à bout de creuser la noire surface de la lande. Et, dans les trous qu'ils avaient faits, ils portèrent de la terre et de l'engrais, et plantèrent de petits arbres qu'ils soignèrent le mieux qu'ils purent.

D'année en année les petits arbres vinrent à grandir.

Ils faisaient comme de larges taches vertes au milieu de la lande sombre, et, après quelque temps, vint un petit oiseau qui choisit l'un d'eux pour bâtir son nid.

"Hurrah ! crièrent les hommes ! voici que, de nouveau, nous avons une forêt !

- Contre les hommes il n'y a rien à faire dit la bruyère. Je n'y puis rien ; allons-nous-en donc plus loin."

De la vieille forêt ne subsistait plus qu'un arbre avec une unique branche verte à sa cime.

Un petit oiseau vint s'y poser, et lui parla de la forêt nouvelle qui croissait sur le coteau?

"Grâces soient rendues à Dieu ! dit la vieille forêt. L'office que l'on ne peut plus faire, il faut le léguer à ses descendants. Puissent-ils être capables de le remplir ! Mais ils me semblent bien chétifs.

- Et toi aussi, tu fus frêle naguère !" dit l'oiseau.

La vieille forêt ne répliqua rien, car elle mourut à l'instant même, et, naturellement, l'histoire finit avec elle.

Traduit de Carl Ewald, auteur danois, par M. PELISSON