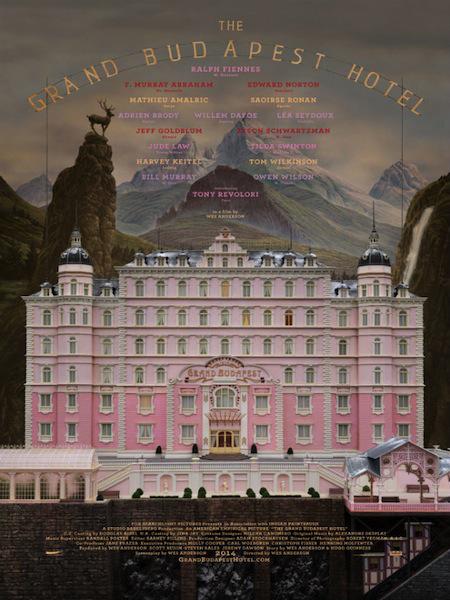

Après un Moonrise Kingdom qui avait su, à raison, charmer pleinement une très grande majorité du public (plus de 500 000 entrées France et de 45 millions de dollars aux US – pas si mal), et de la critique, Wes Anderson envoie un Grand Budapest Hotel dont les premières images de la bande-annonce et l’annonce d’un casting flamboyant donnaient sacrément envie.

Wes Anderson est un cinéaste lunaire, on le sait. Au gré de sa filmographie, il a su développer une image de réalisateur un brin rêveur où la nostalgie et la mélancolie faisaient figure de maitre-étalon et proposaient des visions du monde peut-être iconoclastes mais surtout personnelles. Avec The Grand Budapest Hotel, Wes Anderson ne va pas changer, au premier abord, de trajectoire. Le contraire serait, d’ailleurs, dommage tant les propositions d’un artiste avec sa propre identité sont salvatrices. La première séquence de ce nouveau métrage ne va faire que confirmer les attentes et s’évertue donc, naturellement, à nous montrer que l’univers du réalisateur se situe autre part, quelque part et finalement nulle part ailleurs. Ici, c’est le souvenir qui va s’attacher à être le thème principal. La chose est heureuse, il est bien l’un des meilleurs moyens pour développer les thèmes de prédilection andersoniens. Néanmoins, au-delà d’un texte et d’une vision somme toute classiques (un grand-père assis à son bureau, un enfant un poil turbulent), ce sont les images de ladite section qui intriguent. En fait, Anderson nous plonge frontalement dans une réalité qui est peu commune à son univers habituel. Ce vieil homme qui a décider de nous raconter une histoire particulière n’entre pas dans le cadre cinématographique auquel le réalisateur nous avait habitué. Auréolé d’un cinémascope proposant un plan « propre », l’image joue pleinement sur une sensation de réel. L’évolution est notable mais le réalisateur a une personnalité trop forte pour se laisser dépasser par sa propre nouveauté. Directement, on se rend bien compte que The Grand Budapest Hotel va vouloir proposer quelque chose à la fois d’ambitieux et de plus complexe. Ce parti-pris, fort, va avoir son incidence dans le discours global, c’est certain. Finalement, le sentiment qui prévaut à l’orée de cette introduction est que Wes Anderson n’est pas là pour nous dérouter. Il est là pour nous raconter quelque chose d’important.

Bien entendu, ces moments ne font figure d’introduction et ne tiennent pas une longueur excessive. Le surplus d’explication, très peu pour le réalisateur américain qui va tranquillement installer tout son petit monde. Dès lors, le spectateur va se retrouver plongé dans un univers typiquement andersonien qui va faire le bonheur de tous. Le souvenir va prendre réellement sa place en terme de représentation et se trouver une bien belle identité. La dualité avec la séquence introductive ressort merveilleusement bien et offre, de ce fait, une réelle profondeur dans l’exploration thématique. Ainsi, le rapport à l’image va changer avec ce 1.85 qui donne un aspect presque digne d’un album photographique à l’image où chaque plan se transforme en une page qu’il faut tourner ; la colorimétrie, telle une sucrerie que l’on voudrait croquer, devient plus graphique avec ses couleurs chatoyantes aux limites du kitsch ; surtout, c’est la géométrie qui va se développer de manière spectaculaire et qui va impressionner. Le réalisateur a toujours eu des envies mathématiques dans sa réalisation. Moonrise Kingdom, pour ne citer que lui, avait déjà pas mal impressionné à ce niveau. Avec The Grand Budapest Hotel, le cinéaste va encore plus loin. Chaque millimètre de l’image, chaque centimètre carré de l’espace est planifié d’une manière des plus ordonnées. Les lignes parfaites apparaissent alors comme autant de ramifications cérébrales qui conduisent à la célébration d’un rêve éveillé. Le souvenir se construit sous nos yeux comme si nous étions dans la tête même du narrateur initial. Pris dans cet ensemble, le métrage offre un plaisir des yeux qui est, à ce niveau, à son apogée. On pourrait croire à du fétichisme. Sûrement. Néanmoins, il faut surtout y voir une réelle conscience cinématographique et une déclaration d’amour au pouvoir d’un cadrage. Le métrage est, en ce sens, un chavirement de tous les instants.

Wes Anderson est un esthète, la chose est évidente. Il fait du cinéma pour les esthètes, le doute n’est plus de mise. Et même ses protagonistes sont des esthètes. La partition est générale. Le « goût du goût » est bien universel. A ce titre, M. Gustave, le personnage incarné par un Ralph Fiennes absolument génial dans sa posture et sa diction, est savoureux. Pour lui, l’apparence est sacrée et tout doit être réglé au millimètre. Cela donne des moments assez jubilatoires (le leitmotiv du parfum est bien vu, la chorégraphie globale des mouvements est impressionnante) et même si on peut lui reprocher une certaine forme de démesure, il y a toujours cet attendrissement particulier qui rattrape le coup. On ne peut pas lui en vouloir, tout ceci étant, à la fois, tellement aux confins du ridicule et du sérieux que le mélange ne peut que fonctionner parfaitement. Comme une évidence, la concordance avec le principal moteur de mise en scène apparait alors claire et c’est tout The Grand Budapest Hotel qui jouit d’une personnalité exemplaire dans sa globalité. Surtout, et cela aura son importance, c’est une certaine idée du beau qui prime. Un soupçon de parfum et beaucoup de poésie, une prestance vestimentaire et une élégance dans la parole, M. Gustave ne veut en aucun cas que la laideur vienne perturber, parallèlement, le fonctionnement de l’hôtel et son propre mécanisme individuel. L’escapade en prison est, à titre d’exemple, symbolique tant il peut faire d’un aliment un monument de raffinement qui ne devrait, peut-être, pas avoir sa place en ce lieu sordide. Oui, le beau devrait tout régenter. Oui, le beau devrait être bien plus fort que tout.

Hélas, malgré une déclaration d’intention d’une puissance irrévocable, ce culte ne va pas pouvoir être transcendé et ne trouvera jamais des possibilités d’extension. Pourtant, les velléités sont bel et bien là. Rien qu’à la vision de sa relation avec son lobby boy, on sent bien que M. Gustave essaie coûte que coûte d’éduquer au mieux ses relations les plus proches. Cette dynamique sur le mode maitre/élève permet la construction d’un duo d’une saveur exquise et d’une teneur comique des plus sympathiques. Tony Revolori apporte sa bouille candide à un personnage lui-aussi truculent. Cerise sur le gâteau, le métrage ose aller vers une dimension cataloguée « film d’aventure » pour donner un peu plus de peps à l’ensemble. Le rythme est soutenu, les situations s’enchainent avec un lot de surprises bienveillantes et le diptyque de protagonistes ne peut, par conséquent, pas s’essouffler. Mais la transmission, aussi réussie soit-elle, n’est rien par rapport au poids de l’Histoire. En effet, The Grand Budapest Hotel va nous rappeler que si l’humanité est capable du meilleur dans la création, elle est surtout légendaire pour enfanter le pire et détruire ce qu’elle peut faire de plus savoureux. A ce titre, Wes Anderson délaisse le côté estampillé nostalgie personnelle pour aller vers quelque chose de plus global. Les réflexions posées dès l’introduction prennent alors tout leurs sens. Si mélancolie il y a, c’est bien entendu au niveau individuel mais c’est surtout au niveau collectif. L’Homme est bien trop stupide pour se rendre compte de sa propre capacité créatrice. Il préfère se considérer comme quelqu’un d’égoïste (Adrian Brody), de vénal (toute la famille) ou de violent (Willem Dafoe) oeuvrant dans un environnement des plus nauséabonds, le pire étant que ces positionnements sont assumés. La culture n’a plus sa place dans ce monde, semble nous dire Wes Anderson alors que c’est bien elle qui pourrait nous sauver. Le message n’est pas si loin de celui du Only Lovers Left Alive, sorti sur les écrans peu de temps avant – heureuse coïncidence -, de Jim Jarmusch, autre figure de la célébration culturelle.

La réalisation prend alors une toute autre tournure. Exit les célébrations certes brumeuses mais qui étaient, au final, basées sur une belle émotion. Fini le souvenir qui pouvait rendre compte d’une existence qui, malgré les difficultés, valait la peine d’être vécue. Une médaille, aussi splendide soit-elle, porte toujours en son sein un revers déliquescent. Finalement, ce format en 4/3 et son montage direct et précis où c’est le strict raccord entre ce qui se passe dans l’image qui donne son identité ne rendent jamais compte de la possibilité d’un hors-champ. Pour un cinéaste qui totalement conscience des problématiques formelles, une telle attitude pourrait faire un peu tâche. Heureusement, tout ceci apparaît extrêmement maitrisé et tombe sous le sens. Cette histoire, enfin, cette perte de la culture ne peut pas être dissimulée sous un quelconque artifice. Il faut que le spectateur voit cette trajectoire mortifère pour qu’il puisse se rendre compte de cet aspect tragique. Tout se passe sous nos yeux, de manière quasi inéluctable. La mise en scène où les possibilités d’interprétation sont multiples n’est plus simplement belle. Elle est riche. Et elle est triste. Le tour de force est imparable. Quant au cinéaste, il additionne une nouvelle corde à l’arc de sa dimension plastique pour se faire plus mature mais également plus désespéré. Au final, The Grand Budapest Hotel apparaît comme un film sombre et la sucrerie annoncée initialement ne peut que se périmer. Et déprimer.

Cette nouvelle livraison du cinéaste américain tient allègremen toutes ses promesses. Elle rend magistralement compte d’un cahier des charges tout personnel mais également d’une réelle conscience globale. Une œuvre fondatrice pour un nouveau Wes Anderson ?