Il ne faut pas mentir : quand Vincent Delerm a sorti son premier album, il y a douze ou treize ans de cela, j'ai détesté. Je m'étais, de toute façon fabriqué d'une telle manière que je ne pouvais que détester. Au point de ne pas l'écouter - ce que ça peut-être bête, un homme, quand ça se met à décider de quelque chose. Sans doute, je me cherchais trop dans les musiques que j'écoutais, y guettant une complicité d'univers, une communauté d'émotions, que sais-je encore. Or ici je ne reconnaissais rien ou si peu de moi - et puis, Alain Souchon m'a souvent ennuyé. Enfin il arrive ce qui doit arriver, et qui s'appelle la vie. Et Marie : toute férue de Brahms qu'elle était, elle ne l'en connaissait pas moins, ce Delerm, elle qui pourtant n'a rien connu de ce qu'il raconte, pas même pu l'imaginer, elle qui n'a rien d'autre à projeter quand elle l'écoute que l'envie fantasmatique qu'elle pourrait en avoir. Mes marqueurs à moi, c'étaient la rage du hard, la foutraque liberté du jazz, le sombre romantisme du classique, le tout vaguement saupoudré de chanson française (pour peu qu'elle soit au moins un peu rebelle) : tout ce qui pouvait sentir la sueur et qui travaille autour des tripes : le reste n'était que décoratif, tout juste bon à faire danser dans les soirées de monsieur Durand (sic).

La vie, donc. La vie à partir de ce moment où on se dit qu'il serait peut-être temps de baisser la garde, d'arrêter de se voir comme un porte-drapeau, de ranger ses oripeaux. De démissionner d'une certaine forme de présence au monde. D'arrêter de se laisser phagocyter par ce qui se dit ici, par ce qu'on entend là. D'accepter, aussi simplement qu'il est possible de le faire, de se laisser envahir par un autre flux, ces images qui ne cessent de se rappeler à nous, celles de notre enfance, de notre jeunesse, de ce à quoi nous retournons toujours, bon gré ou pas. D'aimer ce qui nous touche, en somme, sans plus éprouver le besoin de n'en rien justifier. Je ne sais plus comment, alors, j'en suis venu à Delerm. Comme souvent chez moi, cela vient dans le temps solitaire, intempestif. Une chanson passe, je tends l'oreille : un mot, une phrase, une intonation - alors je vais y voir d'un peu plus près, et me retrouve à tout écouter : je deviens quasi-militant, je vire ma cuti. Ca m'a fait ça récemment pour Christophe ; ça me l'a fait aussi, donc, il y a un peu plus longtemps, pour Vincent Delerm. J'ai envié ce garçon chez qui tout semble légèreté, dérision, nostalgie heureuse, grâce.

Il y a des milieux dans lesquels écouter Delerm, ça ne se fait pas. Je sais. Tans pis. Nous vivons des temps durs qui appellent des mots durs. C'est ainsi que les hommes vivent, comme dirait l'autre, qui d'ailleurs n'a peut-être pas tort. Mais nous ne sommes que des hommes, ou plutôt : nous sommes aussi des hommes ; et pour peu que la vie nous fasse la grâce de nous en laisser le loisir, on peut bien vouloir aussi se laisser aller, prendre d'elle ce qu'elle peut aussi avoir d'innocent, de doux et de pacifique, une certaine part de lenteur, d'inaptitude, d'enfance prolongée : pour quelques instants, rejeter du monde ses accents d'autorité, ses arguments mâles.

Delerm assume tout : sous ses airs tranquilles et imperturbables, derrière cette façon qu'il a de rire comme un gosse lorsque son doigt ripe sur une mauvaise touche, de faire sonner et résonner les petits riens de la vie, derrière cette manière de ne pas y toucher, de mettre tout ça à distance et de se retirer de tout, de faire de la vie une suite d'anecdotes marquantes, de se remémorer les sensations modestes et imprévisibles où se fonde aussi l'individu - le souvenir d'un arôme, d'un regard, d'une texture, d'une couleur, d'un toucher, d'un nom, d'un amour -, il y a chez Delerm un lyrisme, non tant du monde que de ses instants, lyrisme qu'un Roland Barthes aurait très certainement su aimer - le Barthes qui se défiait de ce qui tirait la langue vers le pouvoir, ce Barthes paternel qui d'un coup d'oeil sut distinguer le talent d'un Frédéric Berthet. Delerm se moque bien d'être universel : en cela, il n'est plus vraiment un enfant, plutôt un adulte qui refuse de tuer ce dont il est fait, et qui vient d'hier. Alors il parle de lui, et même de plus en plus, et cette façon qu'il a de le faire, de laisser tout passer de lui mais entre les lignes, d'en finir avec les histoires pour n'en exhausser que ce qu'elles ont laissé derrière elles comme sensations, cette façon délicate et désinvolte qu'il a de chanter la nostalgie dans un sourire, d'aller partout chercher ses madeleines, sans doute est-ce cela qui est le plus touchant chez lui.

Ce soir, il est seul à son piano - mais avec, dans la salle, son grand-père, et le fidèle Nicolas Mathuriau. Delerm est entièrement ce qu'il chante, il n'y a pas de tromperie : c'est, de toute évidence, un homme affable et bienveillant, précieux et doux, un vrai chic type. Et je crois que s'il s'amuse lui-même du caractère délibérément dérisoire de ce qu'il chante - et son amusement est manifeste -, il n'en a pas moins conscience d'être porteur d'une certaine gravité générale. On ne chante pas impunément la nostalgie : elle aussi a un coût, lequel ne se mesure qu'au fil des ans. Ce que je pris naguère pour une posture n'en était pas une : Delerm fait ce qu'il aime et ce qu'il est, la caravane passe les chiens aboient, et comme il y aura toujours des ricaneurs alors il faut bien se résoudre à les laisser ricaner. Ce que je pris naguère pour du creux, du superficiel ou de l'écervelé, ne l'était pas : mais pour le mesurer, il fallait juste faire le deuil d'un discours sur le monde, accepter de se regarder comme une poussière parmi les autres - comme une de ces graines de pissenlit sur lesquelles j'aimais souffler, enfant, avant de la regarder s'éparpiller dans l'air, le grand air.

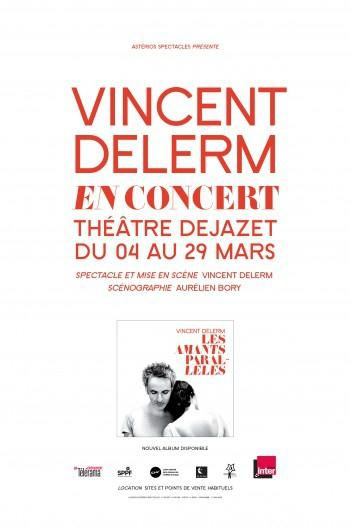

Vincent Delerm, au théâtre Dejazet jusqu'au 29 mars 2014.