Par Johan Rivalland.

La liberté est le sujet fondamental au centre des préoccupations de Contrepoints, à travers articles, analyses, réflexions, discussions. Au-delà de l’actualité, de l’Histoire, des perspectives d’avenir, qu’en est-il de ce sujet dans la littérature, en particulier lorsqu’on pense à son opposé le plus extrême : le totalitarisme ?

J’ai déjà eu l’occasion, ici-même, de commenter quelques grands romans d’Ayn Rand, qui trouveraient toute leur place dans cette série. Je vais donc prolonger avec d’autres réalisations, dans des registres parfois très voisins.

Cinquième volet, aujourd’hui, avec quelques témoignages en provenance du monde totalitaire.

Journal d’une écolière soviétique de Nina Lougovskaïa

La jeune Nina Lougovskaïa a commencé la rédaction de ses cahiers à quatorze ans (jusqu’à l’orée de ses dix-huit ans) et la première remarque qui s’impose à moi est la fascination devant la qualité de son style d’écriture et de la richesse du vocabulaire employé, autant que des expressions ou dictons auxquels elle se réfère (même s’il s’agit bien sûr ici d’une traduction), qui n’ont rien de comparable avec le niveau actuel même d’un étudiant ou d’un adulte moyen. Goût pour la littérature (Tolstoï, Tourgueniev, Gogol, et bien d’autres encore), attrait pour le domaine des arts, sens aigu de la psychologie, la jeune fille me semble exceptionnelle.

Et pourtant, elle doute, beaucoup, se recherchant un éventuel talent particulier qui lui permettrait de guider son existence, mais qu’elle pense ne pas avoir. Question : cette personne était-elle exceptionnelle et n’en avait-elle pas conscience ou le niveau a-t-il dramatiquement chuté au point que même en URSS on pouvait être incomparablement plus cultivé que dans un actuel pays libre ? Ou peut-être le manque de liberté est-il favorable à des dérivatifs tels que ceux-là ? Question énigmatique.

Certes, la famille Lougovskaïa semble faire partie de l’intelligentsia au sens large, et la jeune fille fait bien référence à quelques reprises aux ouvriers « grossiers, épais et bornés » (p.270), dont on conçoit bien les actes et l’état d’esprit dans un monde totalitaire de type communiste, qui doivent constituer une majorité de la population, mais ceci n’explique pas tout.

Une réponse partielle est peut-être apportée dans l’un des courriers du père à ses filles en annexe à la fin de l’ouvrage, évoquant « la révolution de 1905 quand sont apparus la réaction et le déclin des choses de l’esprit », lettre où l’on sent bien toute l’influence du père, qui est doté d’une culture très importante, tranchant d’ailleurs avec l’image que l’on pouvait avoir de lui au fil des pages du cahier, où sa fille n’était pas forcément tendre avec lui, malgré les sentiments contradictoires qui sont ceux de l’adolescente en pleine phase de crise.

Une phrase qui montre bien dans quel état de décadence on arrive lorsque l’ignorance entre en action.

Malgré la qualité de l’écriture et l’intérêt porté à la description par Nina Lougovskaïa de ses sentiments, ses doutes, son ennui et son angoisse permanente face au temps qui manque et est trop occupé par des futilités redondantes, j’ai rapidement éprouvé un sentiment de gêne à la lecture d’un journal intime qui, par nature, est personnel. D’autant que Nina y dévoile essentiellement ses peines de cœur, ses relations difficiles avec les garçons comme parfois avec ses amies, ses sœurs ou son père, obsédée qu’elle est par sa disgrâce physique (elle est victime d’un strabisme léger, mais handicapant physiquement), qui l’amène à éprouver des pulsions de mort par moment, lorsqu’elle songe vaguement au suicide (elle se juge elle-même étonnamment pessimiste à la relecture de ses écrits, p. 268).

Sentiment vite éliminé car, de l’aveu même de la jeune fille, elle éprouve l’impression que ce cahier elle ne l’écrit finalement peut-être pas que pour elle-même, mais a l’impression qu’il sera lu un jour par quelqu’un d’autre. Impression prémonitoire qui se révèle étonnante, puisque non seulement ces cahiers vont servir d’élément à charge contre sa famille dans la condamnation qui va avoir lieu (rien d’étonnant dans un monde totalitaire communiste où tout le monde sait que l’on encourage par exemple les enfants à dénoncer leurs parents le cas échéant), mais également servent aujourd’hui de document précieux dans l’évocation des années 1930 en Russie et de la vie au jour le jour dans le contexte des événements qui s’y déroulent.

Au total, et c’est peut-être la différence avec Anne Franck, on reste sur l’impression d’une vie où le quotidien est certes difficile mais où les gens vivent assez normalement, sans doute n’ayant pas d’autre choix (elle évoque par moments sa haine de Staline et de son régime totalitaire, même si elle se sent presque isolée dans son jugement, notamment au regard de ses sœurs ; mais pouvait-on s’exprimer véritablement sans risque, même au sein d’une même famille ?).

Le cahier se finit d’un seul coup, sur des considérations du quotidien. On sait pourquoi. Certains passages du livre ne sont pas soulignés (par le KGB) pour rien…

À vous glacer le sang.

Joue, joue sans t’arrêter, vie et destin d’une pianiste prodige, 1941-1946 de Greg Dawson

L’histoire d’une petite fille juive exceptionnellement douée pour le piano, mais dont la vie sera extrêmement mouvementée, empêchant son génie de pouvoir pleinement s’exprimer.

Après les pogroms de Russie, au cours desquels plus de 100.000 Juifs ont péri entre 1917 et 1921, les purges staliniennes, la collectivisation forcée des années 1930, vient la terrifiante famine organisée en Ukraine (6 millions de morts).

C’est dans ce contexte que la petite Janna, deux ans avant sa petite sœur Frina, va venir au monde, avant qu’elles ne se trouvent très vite emportées, elles et leur famille, dans les tourments et l’horreur de l’invasion allemande de 1941.

Bombardements, destruction, terrifiante action des Einsatzgruppen, pendaisons, premiers gazages dans des camionnettes de fortune, rafles, voilà ce que vont découvrir ces deux pauvres petites filles emportées bien malgré elles dans les terribles événements de l’Histoire.

Sous fond de propagande soviétique, puis de la Gestapo (complot judéo-bolchévique), qui entraîne de nouveaux pogroms de la part de la population (et avec la complicité de la police) ukrainiennes, c’est à une page d’Histoire que nous convie aussi cette brillante narration.

D’intéressants témoignages des personnes essentielles de cette histoire émaillent celle-ci, figurant en italique, pour renforcer le récit et nous rappeler qu’il ne s’agit pas d’un simple roman. On suit, le cœur déchiré, les pérégrinations douloureuses des deux fillettes secouées par la vie et en même temps pleines de courage et d’une force intérieure stupéfiante, elles qui vont connaître un véritable destin d’exception, auquel leur art ne sera pas totalement étranger, même s’il n’y participe pas seul, loin de là.

Ce livre permet aussi de prendre conscience du fait que l’extermination des Juifs en Ukraine était presque achevée avant même qu’elle ne débute à Auschwitz, Birkenau ou Treblinka. Puis, en 1945, on apprend ou redécouvre comment le rapatriement des 5,5 millions de réfugiés, prisonniers de guerre ou rescapés de camps soviétiques fut organisé autoritairement par Staline, suite aux accords de Yalta. Pour l’essentiel, les rapatriés furent soit éliminés, soit envoyés massivement au goulag, Staline les considérant comme des traîtres à la patrie, craignant en réalité qu’ils ne propagent à l’étranger des « mensonges » au sujet de son règne ou qu’ils ne constituent en exil un mouvement politique susceptible de le menacer.

Personne ne souffrit d’exception. Héros de guerre, soviétiques convaincus, pas même son propre fils aîné, commandant dans l’Armée Rouge, blessé et capturé sur le front de l’Est, que Staline s’empressa sans hésiter un seul instant de renier, entraînant le suicide de celui-ci contre des barbelés électrifiés lorsqu’il l’apprit à la radio.

Et comment, après toutes les épreuves plus terribles les unes que les autres qu’elles connurent, les deux sœurs pouvaient-elles imaginer une telle issue à la guerre de la part de leur propre pays ?

On tremble avec Janna et Frina, on vit heure après heure, jour après jour, mois après mois leur histoire. On souffre avec elles, on frémit. Et on revit une partie de la grande histoire, celle du peuple Juif russe ou ukrainien durant le terrible vingtième siècle.

Un récit fort, captivant. Dans lequel on n’oublie pas non plus la composante essentielle qu’est la musique. En fin d’ouvrage, l’auteur a d’ailleurs eu la bonne idée de lister le répertoire détaillé de chacune des deux sœurs pendant la guerre, que l’on découvre au fur et à mesure de la lecture. On ne lâche plus le roman et, après l’avoir fini, on continue de vivre toujours un peu avec Janna et Frina. Elles ne nous quittent plus tout à fait.

Je conseille très vivement cette lecture, en espérant qu’elle saura vous émouvoir autant qu’elle m’a ému. Un très très grand livre témoignage. Pour moi, un vrai chef d’oeuvre, vous l’aurez compris.

Alexandre Soljenitsyne : En finir avec l’idéologie de Daniel J. Mahoney

Il insiste également sur la déception qu’il éprouve à l’égard des éditeurs américains, qui se sont quant à eux largement désintéressés des œuvres pourtant si riches d’Alexandre Soljenitsyne. L’auteur américain s’attache surtout à contester point par point les accusations portées contre le grand intellectuel Nobel de littérature russe, considéré par certains, sans discernement, tour à tour comme slavophile, tsariste, nationaliste ou romantique conservateur. Qualifications injustes et non fondées, au regard de ce que révèlent ses propres écrits, riches de nuances et d’humanité.

De même, Alexandre Soljenitsyne rejetterait « le monde moderne », là où il établit en fait une critique de la modernité radicale et son « humanisme anthropocentrique », assimilant de manière réductrice le progrès moral au progrès technologique. Point que je m’attendais à voir davantage développé dans cet ouvrage et qui m’intéressait particulièrement, raison pour laquelle j’attendais depuis un moment de le lire, d’où une légère déception.

Légère déception également quant à l’annonce en première de couverture de l’orientation prise par Daniel Mahoney de présenter Alexandre Soljenitsyne à la fois « à la lumière des traditions littéraires et intellectuelles russes et à la grande tradition de pensée politique qui commence avec Platon et Aristote, et se poursuit avec Montesquieu, Burke et Tocqueville ». Une excellente idée, mais finalement traitée de manière un peu « courte », sans réel approfondissement. Intention louable et appréciable toutefois.

J’étais ravi, en revanche, de trouver quelques petits développements de cette thématique du bien et du mal qui m’avait tant plu chez Michel Terenstchenko dans son admirable Un si fragile vernis d’humanité : Banalité du mal, banalité du bien.

Ainsi, deux citations d’Alexandre Soljenitsyne méritent ici toute leur place : « … la ligne de partage entre le bien et le mal passe par le cœur de chaque homme. Et qui ira détruire un morceau de son propre cœur ?… Au fil de cette vie, cette ligne se déplace à l’intérieur du cœur, tantôt repoussée par la joie du mal, tantôt faisant place à l’éclosion du bien ».

Une idée importante, qui lui fait repousser tout simplisme dans la critique et le rejet de l’idéologie comme de la soi-disant assimilation par certains du totalitarisme communiste à l’esprit russe. Et à propos d’idéologie, cette seconde citation, qui parle d’elle-même :

« L’idéologie ! C’est elle qui apporte la justification recherchée à la scélératesse, la longue fermeté nécessaire aux scélérats. C’est la théorie sociale qui aide le scélérat à blanchir ses actes à ses propres yeux et à ceux d’autrui, pour s’entendre adresser non pas des reproches ni des malédictions, mais des louanges et des témoignages de respect. C’est ainsi que les inquisiteurs s’appuyèrent sur le christianisme, les conquérants sur l’exaltation de la patrie, les colonisateurs sur la civilisation, les nazis sur la race, les Jacobins (d’hier et d’aujourd’hui) sur l’égalité, la fraternité et le bonheur des générations futures ».

Là où l’idéologie est dangereuse et pernicieuse, en effet, c’est qu’elle fait perdre toute notion du mal à ses acteurs, celui-ci se trouvant en apparence légitimé par elle et convertissant finalement le mal en un bien, lui apportant ainsi sa propre légitimité. Effrayant.

Pour le reste, je regrette toutefois l’imprécision de la notion de « libéralisme », citée voire discutée à de multiples reprises au fil de ces quelques 300 pages, mais aux contours très flous, semblant même revêtir différents sens selon les passages, rendant peu compréhensible la pensée d’Alexandre Soljenitsyne à cet égard.

Le chapitre consacré à Stolypine est en revanche particulièrement marquant. Et malgré toute la prudence apportée entre autres par Alain Besançon dans son avant-propos, on se prend à rêver à ce qu’auraient pu devenir la Russie et le monde si cet homme exceptionnel n’avait pas été lâché lamentablement par le dernier tsar et que ses réformes avaient pu aboutir.

Pour finir, Daniel Mahoney ne néglige pas non plus toute la dimension spirituelle et chrétienne, bien présente tout au long de cette lecture, qui caractérise la pensée du grand auteur russe.

Un essai, au total, fort intéressant et de qualité, qui constitue un bel hommage en la mémoire de cet homme exceptionnel que fut Alexandre Soljenitsyne, hélas décédé avant même la parution de cet ouvrage.

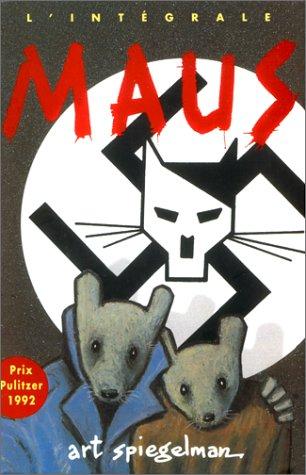

Maus : un survivant raconte d’Art Spiegelman

Les dessins permettent de dédramatiser ou plutôt d’atténuer l’horreur que constitue ce qu’ont vécu les Juifs à l’époque, tout en exprimant le caractère sombre des événements grâce à la réalisation en noir et blanc.

Les souris prennent la place des Juifs et les chats des Nazis, ce qui permet d’alléger le poids de l’abomination et de rendre moins pénible la narration pour le lecteur. Mais le résultat n’en est pas moins efficace, puisqu’au contraire cette BD marque durablement les esprits et a un impact très puissant. En témoignent les millions de ventes de ce coffret à travers le monde, qui continue je crois à bien se vendre encore plus de vingt ans après. Et peu de films ou documentaires sont parvenus à me marquer davantage que cette réalisation originale et magnifique de sobriété.

Une œuvre exceptionnelle et très pédagogique à conseiller très vivement.

Le joueur d’échecs de Stefan Zweig

Ce court roman de Stefan Zweig se lit d’une traite, sans difficulté et avec passion. Il nous emporte dans l’univers prodigieux du cerveau humain et de ses capacités parfois étonnantes, mais malheureusement également limitées, certaines situations extrêmes pouvant mener, malgré toute la puissance intellectuelle de l’être le plus équilibré qui soit, jusqu’à la schizophrénie et la démence, dont il est bien difficile ensuite de se départir.

Roman écrit après la montée du Nazisme, postérieur à l’annexion de l’Autriche puis de la Tchécoslovaquie, il est surtout le roman de la captivité, de l’oppression, de la tentative de résistance intellectuelle et culturelle face à l’anéantissement et la destruction d’un monde (voir Le monde d’hier: souvenirs d’un européen).

Le jeu d’échec n’est qu’un prétexte, mais un beau symbole de l’envolée intellectuelle qu’il peut occasionner, sans pour autant que la culture ou d’autres formes d’intelligence, notamment émotionnelles, y soient hélas forcément associées.

Une belle réflexion sur le pouvoir du cerveau, mais surtout sur l’importance ultime du discernement et des tentatives de résistance face à la tempête du siècle, que la profonde déception et le pessimisme de Stefan Zweig n’auront pas permis de dépasser, entraînant comme on le sait, le suicide avec son épouse…

Prochain volet , à suivre : Ceux qui se rebellent contre un système devenu aliénant…

— Nina Lougovskaïa, Journal d’une écolière soviétique, Robert Laffont, mars 2005, 311 pages.

— Greg Dawson, Joue, joue sans t’arrêter, vie et destin d’une pianiste prodige, 1941-1946, Editions Autrement, août 2010, 259 pages.

— Daniel J. Mahoney, Alexandre Soljenitsine : En finir avec l’idéologie, Fayard, collection Commentaire, août 2008, 334 pages.

— Art Spiegelman, Maus : un survivant raconte (L’intégrale), Flammarion, novembre 1998, 296 pages.

— Stefan Zweig, Le joueur d’échecs, Le livre de poche, janvier 1991, 94 pages.