Et puis, s'adressant aux Québécois, il a ce mot: « Vous avez le lieu, et il ne vous reste plus qu’à découvrir la direction...»

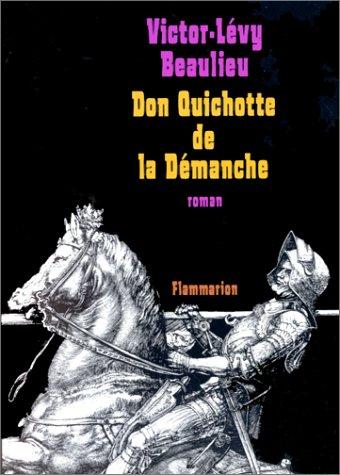

Victor-Lévy Beaulieu

« Don Quichotte de la démence »

Hé ! Abel ! Ne raconte pas toujours la même histoire.

J’ai cette impression, quand je lis VLB, de lire la même histoire. Ouvre les yeux, Abel Beauchemin. Comme pour ce livre, écrit dans le Gin, un verre, une bouteille, à la main, au goulot, grands ouverts. « Mon si pauvre Abel », disait Judith.

Ce livre... pour moi ? Une souffrance amoureuse ? Oui, « cette souffrance amoureuse ne concernait qu’elle, ne concernait que lui, ne pouvait, ne devait devenir cette absurde écriture-exorcisme au centre de laquelle il s’était perdu, connaissant la plus ignominieuse des morts, celle de son imaginaire, celle des forces vives de ses dons ; et maintenant retenant ses larmes au chevet de Judith, lui souriant... »

Voilà ce livre.

L’incipit : « Et puis, il comprit qu’il allait mourir ». Qui, quoi, allaient mourir ? Ses mots, son imaginaire ? Les mots de VLB donnent le vertige, quand ils se modifient en « d’apeurantes étoiles noires qui tombent silencieusement derrière » les paupières closes d’Abel Beauchemin. Il sue, il jure, Abel, quand les mots se bousculent encore à ses oreilles, à son imaginaire ; il souffle fort, la tête entre ses mains. Il a compris que plus il écrit, plus il se sent obligé d’écrire. Et tout se brouille, le rêve et le réel. Avec ce livre, on entre fort dans le rêve, le rêve d’un Abel qui croit mourir et qui va mourir !

Nous lecteurs, entrons alors dans un récit presque épique, désordonné, fou, où les mots se croisent, se concrétisent, se contredisent... le récit n’est pas toujours haletant, tellement nous bougeons d’univers de rêves en univers d’histoires familiales passées, en récits du « malade nu » qu’est Abel Beauchemin. VLB se délivre, on a cette impression, de tout le mal qu’il a en lui, de sa polio, de ses angoisses, de toutes ses blessures, celle de son amour pour Judith bien sûr, celle de son amour-propre, mais aussi de toutes ses folies langagières et littéraires qu’il livre effrontément, parfois, quand il éructe et crache des mots plutôt qu’il ne les écrit.

Mais quand il met la vie, la femme, à nu, « dommage qu’il y ait ce linge sur la peau de vos fesses », c’est comme un poème... « quand donc le lait monterait-il en elle, inondant de ses eaux blanches la vaste poitrine ? », et alors, le sexe apparaît doux, presque palpable, comme ce qu’il y a de plus beau dans l’histoire humaine... « à l’ombre des jeunes infirmières en fleurs ».

Ce qui frappe dès le début dans l’écriture de ce texte, c’est le méli-mélo des « je » et des « il », on ne voit pas le narrateur; c’est lui, ou c’est moi, c’est parfois un chat, parfois un homme, parfois une femme... pas la peine de chercher davantage, on se laisse bercer, ou plutôt, emballer par le texte. Mais il m’a quand même fallu une bonne cinquantaine de pages avant que ce ne soit le cas pour moi. Oeuvre de jeunesse presque, VLB n’a pas 30 ans, ce livre, je l’avais déjà lu il y a plus de 35 ans, je n’en ai gardé aucun souvenir, et je crois bien que je n’avais rien pigé. Et même aujourd’hui, quand je lis au quatrième de couverture, « roman de l’aliénation culturelle du Québec », je ne suis pas certain d’avoir vu ça. Moi, j’y ai vu souvent un « tas de fardoches à brûler dans le gros gin », tant le texte est à rebondissements, à rebrousse-poil, à redondances, à contrepèteries (inversion de lettres ou de syllabes, dont le sens est burlesque ou grivois), à contrepoint, mieux, à contrapuntiste (art, technique de l’écriture à plusieurs voix). Mais rien de ce désordre ne m’était indifférent. Bref, on ne reste pas indifférent devant l’écriture de VLB, soit on aime, soit on n’aime pas. Et j’aime... cette « laque noire des plinthes dans la salle de bain. Lac noir de mes plaintes gémissantes dans la baignoire ». J’aime quand il jette des mots comme le volcan crache sa lave... et quand ces mots s’échappent de lui, tout en miaulements et jappements, « envahissant le monde hostile pour le rendre fou... dévorant toutes choses sur leur passage, avalant toutes choses pour les recracher en onomatopées, barbarismes, néologismes qui ne pourraient plus signifier que l’envers du langage, que son extrême perfectionnement, que sa totale indigence, que son absolue indigence... »

J’aime quand il parle de Judith, « belle Judith dans ta chair d’en arrière », quand il lui supplie son amour, « Aime-moi , Judith ! Aime-moi ! », quand il se rappelle l’avoir enlevée à son frère Steven, partant pour Paris, cette « bonne Judith que je ne pouvais aimer à défaut de m’aimer moi-même, me pardonneras-tu jamais ? ».

J’aime quand il parle de son père, « quand Mathilde était morte et que, les yeux pleins d’eau, il s’était levé après l’avoir embrassée une dernière fois... il n’avait pu dire que Mathilde était morte ».

J’aime, il n’est jamais sobre, quand il parle de son écriture, et quand c’est Judith qui lui rappelle que « si pauvre Abel, tu sais bien que tu ne pourras jamais cesser d’écrire ! Tu es habité par tes monstres, ce n’est pas toi qui les habites. Et les gardant muets au fond de toi, que t’arriverait-il ? Au moins Nelligan était un poète, lui ». Abel croit s’étouffer en entendant ces mots... il boit alors une gorgée de gin. Mais il sait ce qu’il doit (une dévolution qui n’est pas désintéressée) quand il écrit, entouré de dictionnaires et de tant de livres qu’il pille en toute bonne conscience « quand il lui apparaissait urgent ou nécessaire de faire un lien, d’amorcer une nouvelle situation. Par expérience, il savait que n’importe quelle phrase faisait alors l’affaire et que, au lieu de perdre son temps à en imaginer une, il valait mieux la piquer dans l’un de ces ouvrages ». Ainsi, il connaissait le Moby Dick de Melville par cœur... et il savait qu’il « était moins que rien quand il songeait à Melville. Il était moins que rien, c’est-à-dire Abel Beauchemin, ce pauvre psychopathe... ». Mais on ne sait jamais s’il ment, s’il se raconte des histoires... et quand on croit qu’il dit la vérité, on a quand même cette impression qu’il nous la triche davantage.

J’aime quand VLB (Abel) dit peiner à écrire, et que tout ce qu’il produit est illisible (on a aussi, lecteur, parfois, cette impression), « je ne peux pas m’atteindre dans ce que j’ai de plus pénible ni dans ce que j’ai de plus pur ». Ce livre pour moi est comme une longue lettre tranquille adressée à un amour perdu, et parfois, lorsque le pesant silence qui est en lui décide de sourdre, c’est comme un geyser, et alors l’auteur peut jeter sur le papier autant de maladroites adresses à tout un chacun que d’appels à de justes, et joviales, et noires rencontres... « devant de grosses bières, nous radoterons toute la nuit pour éloigner de nous les épais oiseaux de notre mort ».

La mort est présente dans ce livre, c’est le grand rêve éveillé d’Abel Beauchemin... « Ouvre les yeux, bon Dieu ! Prends tes jambes à ton cou et sauve qui peut ! » Mais il n’y peut rien. Un rêve ? Oui, il n’y a que du rêve dans ce livre, oui, que des rêves. Comme celui de Jos, le frère d’Abel, qui est le Grand Maître de la secte secrète des Porteurs d’Eau, dont le credo est clair : « le Québec constitue le dépotoir de l’humanité, un formidable bouillon de culture, la matrice d’une nouvelle civilisation », et dont le premier but est d’être des chevaliers de l’Apocalypse afin que, le jour venu, la secte puisse « fonder l’ordre définitif du monde québécois transmuté ». Mais qu’ont-ils tous à attendre, ou ne pas attendre, de la vie, ou de la mort, dans cette famille ? Une famille de « mécréants enfants qui avons abandonné père au sort de sa mort lente », un Abel condamné, tout comme son père, à l’absence... « douze enfants et l’hospice de ma maison vide », lui rappelle le père... « Buvons, Bouscotte », ajoute-t-il... mais Abel a son épiphanie, son rêve caché, « bouclé dans le cercueil, en compagnie de Judith (sa blonde tant aimée) et de son bébé, le sang s’était épaissi dans ses artères, les faisant éclater ». Le bouleau de la rivière Mingan se souvient de ces gens, de leurs rêves, le soleil fait des zigzags dans le ciel, et les épines sortent de terre, comme dans la malédiction consécutive à la faute d’Adam. (Genèse, 3, 18) Même Pollux, le chat, voit dans ce théâtre de la vie des Beauchemin... « un cimetière d’auto, des banquettes qui pourrissent », que la perpétuation de ce qui reste d’inusable en chacun d’eux, « cette petite étincelle de fausse vie ». Abel n’a peut-être qu’un seul rêve, celui de voir revenir sa Judith qui lui dirait ne plus jamais vouloir partir... le rassurant : « ma vie est d’être à ton côté pour tenter, avec toi, de te sauver de ta mort et, par cela même, de me retrouver dans ma vie... Reconnaissons-nous, je t’aime tellement ».

C’est étonnant comme cette Judith revient dans tous les livres que j’ai lus de VLB (seulement 5). Aime-moi, Judith ! Aime-moi ! « Judith, ne me diras-tu plus jamais que tu m’aimes ? » crie-t-il sans cesse, buvant son gin... maudite bouteille... oui, par le gin, il s’apaise. La blessure est profonde, la douleur au cœur persiste. Je sais pourquoi, tout à coup, je pense à ce livre de Gil Courtemanche, « Je ne veux pas mourir seul ». Mais VLB a ses romans, ses livres, il ne s’en délivre jamais, il ne lui reste, pauvre VLB, que « ces quelques misérables milliers de lignes qui resteraient toujours dans l’en deçà de leur écriture, comme une imprécation douloureuse de tout ce qui, en lui, bataillait encore contre l’infini mutisme ». Oui, il écrit sans arrêt les mêmes phrases, par cette extraordinaire vague de désespérance qu’il sent bouger en lui... et il ne s’en rend même pas compte. Une fois, quand cela est arrivé de façon trop terrifiante, « il ne s’était endormi qu’avec le matin, couché par-dessus son oreiller, avec toutes les odeurs répugnantes de gin mal digéré dans la bouche. Ce rêve qu’il avait fait, si terrifiant que pendant six mois il n’avait pu s’empêcher de l’écrire et de n’écrire que cela, en deux cents pages malsaines qu’il avait détruites parce qu’il avait peur... de détruire tout ce qu’il pouvait y avoir encore de bon en lui ».

Quand trop devient trop plein, Abel aime se rappeler cette belle phrase de Joyce, « une chatte sagace aux yeux mi-clos veillait de son seuil tiède », et... cela lui fait venir les larmes aux yeux. Cela lui permet, me semble-t-il, dans ses moments de désespérance... d’arrêter le temps. En fait, pour VLB, il n’y a plus de temps, et seul, lui, en est conscient, quand il voit que, dans sa famille des douze, dans sa tribu, dans chacun des douze, « il y a le même pourrissement... nous sommes passés à côté de tout, de nous-mêmes en particulier ». Pourquoi, se demande-t-il, suis-je le seul à m’en rendre compte ? « Suis-je si vieux, si triste et si fou » ?

Son rêve final

Un jour, un cheval lui apparu, monté par un cavalier, « dont le heaume-paratonnerre jetait des escarboucles de feu. Le cavalier tenait dans l’une de ses mains une vieille lance de bois. De l’autre, il tirait sur les guides de son cheval ». Le cavalier lui demanda l’hébergement pour lui et sa compagne, « une passagère impromptue dont l’état d’engrossement est fort avancé ». L’homme avait triste figure, et une barbiche de bouc, avec des yeux creux dans la tête. VLB se reconnaît dans ce personnage... oui, « il crut que le personnage ne pouvait être que lui-même ». Oui, VLB est Don Quichotte, ce Don Quichotte qui se disloque, le Don Quichotte de la démanche, « qui a pour mission de défendre la veuve et l’orphelin, de venir en aide aux affligés et de poursuivre de ma colère vengeresse drôles et manants ».

Le chevalier n’en avait que pour sa pauvre femme impromptue, il demandait de l’aide pour sa délivrance, un petit bouillon pour la réconforter... des larmes coulaient de ses yeux, il y avait dans sa voix « une douceur telle que vous en aviez de grands frissonnements dans le dos. » Puis il s’est adressé à Abel, il veut lui dire, lui conter ce qu’il sait. Abel attendait.

Quel rôle pour ce chevalier ? Il y avait bien autre chose que du rêve là-dedans. Mais le chevalier n’a pas les clés, il n’est qu’un autre personnage créé par Abel, et pas le moins étonnant quand il révèle Abel à lui-même, « mythique, enflé comme une grenouille dans sa colère, et voué au mutisme... », pleurnichant, les yeux tout fripés, inventant ce personnage, une autre image de lui-même échappée par mégarde de son cerveau brûlé.

Vous avez le tort d’être amnésique, kré Abel, dit le chevalier, comme tous les vôtres d’ailleurs, il n’y a pas de continuité dans vos vies, vous croyez être toujours dans le même temps. Une farce ! Oui, une farce, vos vies. De la crasserie. Alors que suspendus dans les airs, vous avez des Ferron, Miron, Ducharme, Frank Scott, qui, « dans la transparence du réel, font procession rue Sainte-Catherine, au-dessus, bien au-dessus du Grand Morial », des gens que vous ne reconnaissez même pas, même plus, et qui sont là, suspendus, « depuis le grand commencement ». Kré Abel, « tu as fait puiff ! et tu t’es réveillé, criant dans ta peur, mordant ton oreiller, appelant Judith et je ne sais plus qui encore... pour leur communiquer ton secret, cela même qui ne peut se dire, cela même dans lequel on reste enfermé et dans lequel on éclate si l’on n’a pas la force de sa solitude ».

Mais, parlez donc, dit Abel.

Le chevalier dit :

« Votre pays est un pays sans peuple, dont le passé est une longue et vaine jérémiade, dont la littérature n’est qu’une inqualifiable niaiserie, avec un diable boiteux, inefficace et bavard comme prince, et des armées d’hydrocéphales pour fidèles... » (cela a été écrit en 1974, suite p. 265)

« Vous avez le lieu, et il ne vous reste plus qu’à découvrir la direction... un pareil à moi-même pourrait venir chez vous... on me rêve beaucoup...on m’invoque... peut-être y aura-t-il bientôt des milliers de chevaliers errants qui feront chavirer ce pays et lui rendront tout son sens...cet ordre secret des Porteurs d’Eau, chaque soir que le jour amène grossit le monde des initiés. Bientôt, ce sera tout un peuple qui quittera son souterrain pour la lumière ».

Dans un ultime effort, Abel n’avait d’autre réponse : « Dites à notre père que j’ai honte. J’aurais dû aller le voir, je n’avais pas le droit de ne pas répondre à ses lettres. Dites-lui. Dites-lui ça ». Avant que je ne meure.

Mais Abel est à bout, « ne croit plus à rien, incapable même de forcer le réel à se produire, c’est-à-dire de l’inventer », ce qui serait sa seule porte de sortie et l’échappatoire ultime.

Cri d’amour pour le Québec de demain, cri d’angoisse et d’amertume envers ce peuple qui a peur de lui-même et n’ose pas. Cri d’amour aussi pour sa Judith. Tout cela dans un grand rêve délirant qui appelle le Don Quichotte qui va nous démancher enfin du grand ensemble qui n’est pas le nôtre, de cette vie, oui, de ces vies qui sont autres, et dans les fardoches.

Et cette confession : « Sois sans crainte Judith, je te comprends d’être partie. Si tu n’avais pas eu ce courage, ce fou t’aurais rendue semblable à lui, inatteignable parce que changeant sans cesse tout en restant curieusement le même, comme si c’était au cœur de ses répétitions qu’il devait trouver une vérité à son existence. »

Tout est là, je crois, dans ce/ces personnages: VLB-Abel-Beauchemin-Don-Quichotte.