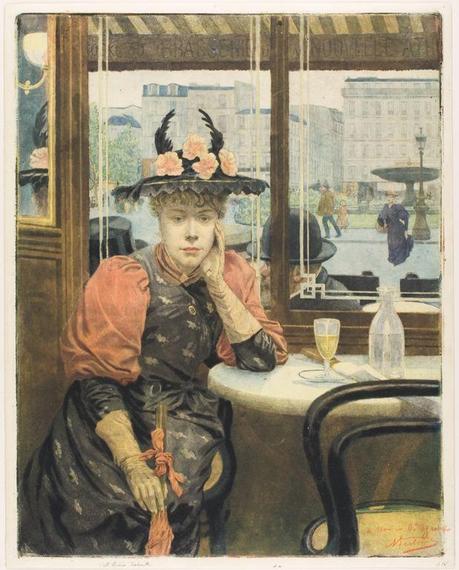

Albert Emmanuel Bertrand est connu pour des dessins satiriques, et pour avoir été un des graveurs attitrés de Rops. Dans cette gravure originale, il combine deux thèmes parisiens à la mode : celui de la buveuse d’absinthe, et celui d’un haut-lieu de la vie artistique.

Buveuse d’absinthe

au café de la nouvelle Athènes

Albert Bertrand, gravure en couleur, 1896

La brasserie de la Nouvelle Athènes

Le nom se lit clairement sur l’auvent en toile de la terrasse. C’est ce café qui, entre la guerre de 1870 et la fin du siècle servit de quartier général à l’avant-garde picturale. En 1895, Manet et Van Gogh sont morts, mais peut-être peut-on y croiser Degas, Matisse ou Forain…

Le lieu précis

La gravure est prise depuis l’intérieur, sur le pan coupé qui donne vers la fontaine de la place Pigalle.

Le pan de bois à gauche, orné d’un miroir, doit être le côté du sas : la buveuse est donc installée à la première table à gauche de la porte, en entrant.

Une difficulté logique

Une difficulté apparaît vite : le nom sur l’auvent, vu en transparence depuis l’intérieur, devrait apparaître inversé : Albert Bertrand aurait-il été assez subtil pour représenter la femme, non pas vue de face, mais telle qu’elle se voit elle-même dans un miroir ? Si c’est le cas, les façades à l’arrière-plan, de l’autre côté de la Place Pigalle, devraient elles-aussi être inversées.

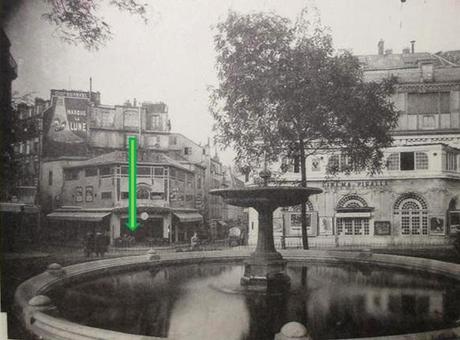

Voici une carte postale de la Place Pigalle vue à peu près depuis le café de la Nouvelle Athènes et, pour l’amusement, le tableau d’Utrillo recopiant cette carte postale.

Place Pigalle

Carte Postale

Place Pigalle

Place PigalleUtrillo 1910

On constate que les façades sont bien les mêmes : la femme d’Albert Bertrand ne se regarde pas dans un miroir.

Simplement, en écrivant « Nouvelle Athènes » à l’endroit, le graveur a sacrifié le réalisme au profit de la lisibilité publicitaire.

Le monde extérieur

Donc la femme jette un regard vague vers l’intérieur du café, tournant le dos au spectacle du monde : la femme qui fait ses course et relève sa robe pour traverser la rue, le père qui promène sa fille. Ces choses de la vie courante ne sont pas pour elle.

Dehors, il fait grand soleil, comme le montre le rectangle de lumière qui inonde la table. D’ailleurs, elle a pris pour sortir une ombrelle orange, assortie à la couleur de sa robe. Mais le beau temps ne l’intéresse pas.

Pas plus que les trois hommes en terrasse, échantillon représentatif des trois types de virilité disponibles à l’époque : un « huit-reflets », un canotier et un chapeau melon.

La version « absente »

Un journal est posé sur sa table, elle ne l’a pas déroulé. A peine a-t-elle touché à son verre. D’ailleurs, c’est le premier, comme le montre le niveau de l’eau dans la carafe.

Une chaise vide lui fait face. A la main droite elle tient son ombrelle inutile, tandis que de sa main gauche elle soutient sa joue : geste universel, depuis Dürer, de la Mélancolie.

Et les moignons atrophiés qui ornent ridiculement son bibi ne sont-ils pas une référence ironique aux grandes ailes de l’Ange ?

Au final, la Buveuse d’Absinthe de Bertrand est moins alcoolique que dépressive.

La version « absinthe »

Dans doute est-ce la raison de l’existence d’une autre version de la gravure, colorisée différemment, et avec deux modifications de détail qui tirent la signification vers l’alcoolisme : une cuillère à absinthe a été rajoutée, attirant l’attention sur le verre ; et le geste de la mélancolie a été supprimé…

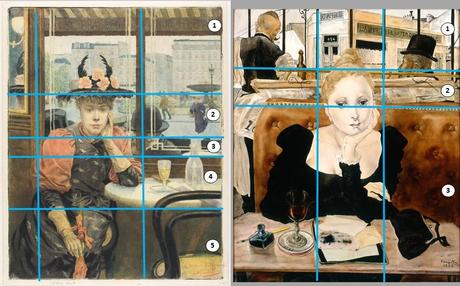

A.Bertrand, gravure parue dans le Courrier français en 1896

A.Bertrand, gravure parue dans le Courrier français en 1896

Inversion complète des lumières : le soir tombe, les réverbères sont allumés. La femme est bien un oiseau de nuit réfugié dans le café inondé de lumière, les yeux dans l’ombre de son chapeau : elle attaque son premier verre, l’avant-bras crânement posé sur la table, prête à lever le coude aussi longtemps qu’il le faudra.

L’intérêt de cette gravure pratiquement inconnue est qu’elle anticipe d’une cinquantaine d’années un tableau très célèbre, qu’on surnomme parfois « La Joconde de Foujita ».

Et que la solution mise au point par Bertand pour représenter sa buveuse tournant le dos au monde, va être réinventée et développée par le maître japonais, dans une intention totalement différente…

Au café

Foujita, 1949, La Piscine, Roubaix

Cliquer pour agrandir

Outre le geste de la Mélancolie, c’est surtout la composition qui permet de rapprocher les deux oeuvres.

Latéralement

Dans la gravure de Bertrand, la vitrine était utilisée pour diviser la composition en deux zones, produisant un fort décentrage et un effet d’opposition entre la buveuse à gauche et le monde extérieur à droite.

Foujita se sert également des vitres pour structurer latéralement la composition :

- à gauche le patron,

- à droite le client en chapeau,

- au centre une femme, qui boit et qui se prépare à écrire.

Mais l’effet produit est inverse : recentrage, symétrie, continuité entre l’extérieur et l’intérieur.

Dans la profondeur

Dans la gravure de Bertrand, cinq plans s’échelonnent de l’arrière-plan au premier plan : les façades, la place Pigalle, la terrasse avec les buveurs, la table avec la buveuse pour finir à la chaise vide.

Chez Foujita, la composition est resserrée sur trois plans seulement : le café d’en face, les deux hommes derrière la banquette, et enfin la table avec la femme.

Le café d’en face

De l’autre côté de la rue, on lit distinctement les mots CAFE, LA PETITE MADELEINE, et le numéro 816. La maison voisine porte le numéro 817 : étourderie de Foujita qui, venant de passer presque dix ans au Japon, avait sans doute oublié les principes de la numérotation parisienne (à Tokyo, les maisons sont numérotées dans l’ordre de leur construction).

Sur le trottoir, un minuscule unijambiste clopinant sur sa béquille se prépare à sortir du tableau par la droite.

A gauche, une rue importante s’ouvre, on voit les les câbles électriques d’un tramway et leur poteau de suspension.

Chez Foujita, la composition est resserrée sur trois plans seulement : le café d’en face, les deux hommes derrière la banquette, et enfin la table avec la femme.

Ce café montmartrois a bel et bien existé. Foujita l’a représenté à deux reprises, sous le même angle.

Foujita, La Petite Madeleine, 1931

Il était connu pour avoir été, au XIXème siècle, un lieu de rendez-vous des impressionnistes.

Derrière la banquette

Le garçon debout, vu de dos, presque chauve, moustachu, fait système avec le bourgeois assis, vu de trois quart arrière, coiffé d’un haut-de-forme, avec sa belle barbe poivre et sel.

Nous sommes ici dans le Paris du début du XXème siècle, tel que Foujita a pu le connaître à son arrivée en 1913.

La femme

La jeune femme blonde regarde dans le vague : ses yeux divergent, sans loucher. Elle ne porte aucun bijou, collier ou bague, et est vêtue d’une robe noire simple, avec un galon de dentelle à la manche et un décolleté conséquent. Une tenue plutôt contemporaine de l’année du tableau (1949, inscrit sur la table en bas à droite, à côté de la signature), en tout cas inconcevable à la Belle Epoque : clairement, la femme ne s’inscrit pas dans la même temporalité que les deux autres personnages du tableau.

La table du premier plan

Les objets de la table semblent disposés selon une logique de correspondance humoristique avec les éléments du second plan :

- l’encrier trapu et le porte-plume rappellent le serveur en gilet noir, épaules carrées et moustache en pointe : tous les deux ne servent-ils pas à porter des liquides ?

- le verre est à l’aplomb de la bouteille ;

- le porte-monnaie est à l’aplomb du bourgeois ;

- la signature en pattes de mouche est à l’aplomb de l’unijambiste qui claudique.

Les feuilles de papier

Reste au centre un ensemble d’objets que l’on ne peut apparier avec rien : sur le sous-main noir sont superposés, dans l’ordre, une feuille blanche en réserve, une enveloppe fermée vue de verso, un buvard maculé, une demi-feuille, penchée pour faciliter l’écriture. Ordre de superposition bizarre, car on verrait plutôt le buvard placé sur la demi-feuille, afin de la protéger.

La femme n’a pas commencé à écrire, bien que l’encrier et le porte-plume soient à portée de sa main droite : la demi-feuille est totalement blanche.

Les variantes de 1963

Voici donc une oeuvre solidement charpentée, avec des symétries qui laissent soupçonner une conception forte ; et par ailleurs une multitude de détails qui balladent l’imagination dans tous les sens.

Nous disposons heureusement d’une méthode pour séparer l’essentiel de l’accessoire : comparer l’oeuvre majeure de 1949 avec les trois variantes que Foujita en a tirées, en 1963, et qui sont toutes dans des collections privées (elles sont reproduites dans le catalogue intégral : Foujita, Dominique Buisson, Tsugouharu Foujita, ACR Editions, 2001).

Les détails que Foujita a conservé à l’identique dans les trois variantes

sont ceux qu’il était impossible de supprimer sans dénaturer le sens de l’oeuvre.

Le numéro 816

Déjà affaibli par la présence du 817 juste à côté, le numéro du café d’en face passe dans la catégorie « Accessoire » dès que nous le comparons à celui des autres variantes : N°123, N°963 et N°23.

Inutile de perdre du temps à rechercher sa signification.

LA PETITE MADELEINE

Le nom du café se trouve :

- reproduit à l’identique dans l’une des variantes,

- transformé en « LA PETITE CLAIRE » dans une autre,

- carrément supprimé dans la troisième.

Important donc, mais pas essentiel : comme nous le verrons, le sujet du tableau n’est pas la réminiscence proustienne, ni un hommage posthume à la belle Madeleine Lequeux (une des anciennes maîtresses de Foujita).

Le bourgeois

On le retrouve à l’identique dans les trois variantes, sinon que dans l’une d’elles, sa barbe et ses cheveux sont noirs. Il ne s’agit donc pas d’un vieux beau, cible habituelle des prostituées.

Ecartons donc la piste racoleuse.

L’inscription sur le journal

Les deux grands caractères sont illisibles dans la version majeure. Dans une des variantes, ils sont remplacés par un E à l’envers, et supprimés dans les deux autres.

Nous les rangerons dans la catégorie « Accessoire ».

Le porte-plume

Dans l’oeuvre majeure, le porte-plume est à plat sur la table ; dans les trois variantes, il est rangé sur l’encoche de l’encrier, comme s’il venait d’être amené par le garçon.

L’important est que, dans aucune des variantes, la femme ne l’a trempé dans l’encre pour commencer à écrire.

Les deux soucoupes

L’inscription à l’encre, illisible dans la version majeure (on dirait des caractères katakena, mais sans signification), a été supprimée dans les trois variantes. Ne nous épuisons pas dessus.

En revanche, le détail important, qui se retrouve dans toutes les variantes, est qu’il y a en fait deux soucoupes superposées : la femme en est à son second verre.

Les objets de la table

Deux variantes contiennent un objet supplémentaire : un mégot, rajouté dans la soucoupe.

De plus, une des variantes propose deux nouveaux objets : un paquet de cigarette à gauche du verre, et un bâton de rouge à lèvres à côté du porte-monnaie.

L’important est que tous les objets de la version majeure sont présents dans toutes les variantes, exactement à la même position : ce qui conforte l’impression qu’ils n’ont pas été placés au hasard, mais pour des raisons de symétrie.

Les feuilles de papier

Plus étonnant : le système de superposition des feuilles sur l’appuie-main est rigoureusement identique dans les quatre oeuvres, alors qu’on se serait attendu à ce qu’il se prête à des modifications sans conséquence.

Compte-tenu du fait que Foujita a dessiné dans les années 1930 plusieurs natures mortes montrant le même type d’encrier, de porte-plume et de buvard maculé, il y a fort à parier que le nécessaire à écrire – qui se trouve être également le nécessaire du dessinateur – joue un rôle essentiel dans la signification du tableau.

Les aspects biographiques

Dernier élément à prendre en compte avant de risquer une interprétation : l’année-charnière, dans la vie du peintre, que constitue 1949.

Foujita avait passé au Japon la période de guerre, soutenant activement le régime par de grands tableaux militaristes. Il connut les bombardements puis, après la défaite, la crainte d’être considéré comme un criminel de guerre. Bien au contraire, les Américains le protégèrent et finirent par lui donner, début 1949, un visa pour les Etats-Unis. C’est donc dans cette période d‘intense créativité de l‘été 1949 que l’artiste, travaillant quinze heures pas jour, produisit à New York ces deux oeuvres majeures que sont Au Café et La cartomancienne. Avant de revenir définitivement en France au début de 1950.

La Cartomancienne ou la Diseuse de bonne Aventure

Foujita, 1949, Collection privée

De même qu’Au Café est empreint de la nostalgie de Paris, ce tableau traduit celle des villages et des coqs de clocher. Nous y retrouvons la même femme blonde, avec la même robe à large décolleté et manches de dentelle. La cartomancienne lui lit les lignes de la main à l’aide d’une loupe, après avoir tiré les cartes. A l’insu des deux femmes, un corbeau noir perché sur le dossier, tient dans son bec la réponse : un as de coeur.

Peut-être le corbeau a-t-il été choisi parce qu’il est traditionnellement associé au futur (on dit que son croassement se rapproche de cras, le mot latin pour demain). Quoiqu’il en soit, retenons que, dans l’esprit de Foujita à l’époque,

la femme en noir est étroitement liée à l’interrogation sur le futur.

Nous avons maintenant toutes les cartes en main pour revenir Au Café, et proposer une interprétation d’ensemble.

Avant et après

Dans le registre du haut, les deux hommes vêtus à la mode du début du siècle regardent vers l’arrière, vers le temps des cafés impressionnistes et des mutilés de guerre : peut être la portion minuscule de rue pavée, qu’on entrevoit sous les pieds de l’invalide, évoque-t-elle ce qui sépare la Belle Epoque des Années Folles :

une toute petite guerre pour l’étranger Foujita.

Dans le registre du bas, la femme en robe contemporaine regarde vers l’avant, vers le futur, vers la page blanche.

Entre les deux se dresse la barrière de la banquette, surélevée par un rempart de journaux. Des journaux indéchiffrables, comme s’ils parlaient d’événements désormais dépourvus de signification. Ils sont tenus serrés entre deux baguettes, trop longues pour être pratiques : à croire qu’elles servent non pas à faciliter la lecture, mais à l‘interdire. Baguettes en bois blanc, liées par des cordelettes, bricolage japonais plutôt que parisien…

Et si ce rempart de papier, qui se superpose visuellement au petit bout de rue pavée, représentait l’autre guerre, celle qui constitue réellement la grande rupture dans la vie du peintre ? La Grande Guerre de Foujita dont il est en train de sortir en cette année 1949, meurtri mais vivant, minuscule silhouette à l’aplomb de sa signature…

La buveuse et le buvard

Il nous reste un dernier déchiffrage à tenter : celui de cet empilement de feuilles placées en plein centre de l’oeuvre, auquel Foujita tenait jusqu’à les recopier méticuleusement d’une variante à une autre, sans les bouger d’un millimètre…

Souvenons-nous des deux soucoupes : cette femme est une buveuse. Regardons à nouveau cette robe si noire et ce visage si blanc...

- Le protège-feuille est noir comme la robe.

- La feuille en réserve est blanche comme le décolleté.

- L’enveloppe sous le buvard est comme la main qui enveloppe la joue.

- Le buvard est comme le visage qui boit des lèvres et des yeux.

- Et la demi-feuille est vide comme la pensée derrière ce front lisse, blanche comme cette autre demi-vie parisienne qui bientôt va s’ouvrir pour le peintre, après toutes ces années de journaux bavards et de certitudes bombardées.

La Joconde blanche de Foujita, étrange alliage de chair et de papier, buveuse qui n’écrit pas, buvard qui s’imprègne de tout, nous dit peut-être tout simplement ceci :

n’essaye pas de tracer l’avenir,

laisse-toi imbiber par lui.