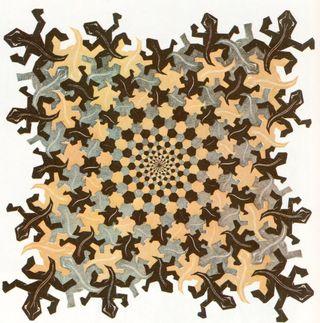

« Mais la littérature de Borges évoque aussi des Langues et des Signes étranges. Souvent, ses héros sont en quête d'une Parole ou d'un Mot unique qui aurait la puissance de dire ou de contenir l'univers. Rêve d'un Signe-Microcosme, miroir du monde: le premier nie l'Ordre Spatial de la géométrie, son extension et son extériorité, la contiguïté et la divisibilité de ses parties, le second l'Ordre Langagier, son arbitrante et sa syntagmaticité ».J.P.MOUREY OP.CITE

Ce centre reste impossible parce qu'il est fondamentalement vide ou inexistant ou impossible à saisir ou à décrire (la littérature est infinie et on peut seulement dire quelque chose, comme de l'Aleph): il n'engendre qu'obsession ou folie. .

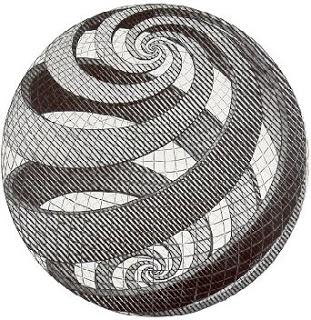

« Ces couloirs qui bifurquent et qui ne mènent à rien qu'à des salles identiques aux premières et d'où rayonnent ces couloirs homologues, ces répétitions oiseuses, ces duplications épuisantes enferment l'auteur dans un labyrinthe qu 'il identifie volontiers avec l'univers. Où que l'homme se tienne, lui semble-t-il, il se trouve toujours au centre d'indiscernables reflets, d'inextricables correspondances; à perte de vue, de conscience, ce sont gemmations et scissiparités, harmoniques et allitérations : premiers termes de séries impérieuses et vaines, absurdes, désespérantes, annulaires peut-être. ».ROGER CAILLOIS.OP.CITE

« Cette cité ne suit aucune idée, aucune intention, se déploie en un labyrinthe de labyrinthes dont la seule existence contamine toute cohérence. L'ordonnance des astres, reflétée en ses murs lisses et polis, devait elle-même s'en trouver affectée. Savoir qu'une telle cité ait pu se produire, cela nous fera soupçonner que l'univers visible est lui-même issu d'une défaillance de la raison, poursuivant un entrelacs chaotique de conjonctures les unes plus aberrantes que les autres. L'ordre n'est qu'une illusion, un leurre produit par le désordre des rencontres et des recoupements. ».. L'IMMORTEL

« Je l'ouvris au hasard. Les caractères m'étaient inconnus. Les pages, qui me parurent assez abîmées et d'une pauvre typographie, étaient imprimées sur deux colonnes à la façon d'une bible. Le texte était serré et disposé en versets. A l'angle supérieur des pages figuraient des chiffres arabes. Mon attention fut attirée sur le fait qu'une page paire portait, par exemple, le numéro 40514 et l'impaire, qui suivait, le numéro 999. Je tournai cette page ; au verso la pagination comportait huit chiffres. Elle était ornée d'une petite illustration, comme on en trouve dans les dictionnaires : une ancre dessinée à la plume, comme par la main malhabile d'un enfant. L'inconnu me dit alors : — Regardez-la bien. Vous ne la verrez jamais plus.

Il y avait comme une menace dans cette affirmation, mais pas dans la voix.

Je repérai sa place exacte dans le livre et fermai le volume. Je le rouvris aussitôt. Je cherchai en vain le dessin de l'encre…» J.L.BORGES. Le LIVRE DE SABLE.

Le labyrinthe n'est donc plus cet espace difficile certes à parcourir mais censé mener au centre de l'être.

Ce destin n'est pas seulement parcours spatial mais fait intervenir le temps : ainsi la Bibliothèque sera-t-elle inséparablement « illimitée et périodique ».Par-là, Borges donne une nouvelle tonalité à la circularité, celle de l'Eternel Retour nietzschéen. Si nous étions dans l'ésotérisme traditionnel, on pourrait négliger l'infinité des couloirs et des possibles. Il suffirait d'arriver au but par la méthode la plus appropriée et par le chemin le plus court. Or pour Borges le mouvement circulaire du temps amène le personnage à revenir une infinité de fois par le même point. Nous sommes condamnés à cheminer dans la répétition infinie des sentiers. Quoique indéfini pour nous, l'univers peut être spatialement une totalité finie, (ainsi la totalité des livres). Par l'Eternel Retour et son cercle, le fini engendre définitivement l'infini. L'éternel retour sera ce nouveau labyrinthe dont Nietzsche a bien marqué le dégout qu'il engendrait, celui du Nihilisme. C'est ce qui ressort de la lecture de « l'Immortel » nouvelle que Borges devait d'ailleurs regarder plus tard d'un œil critique.

Lorsque Borges écrit L'immortel, ce pourrait être le récit traditionnel d'une quête héroïque, sorte de poursuite d'un Graal. Un tribun d'une légion romaine Marcus Flamininus Rufus part à la recherche du fleuve de l'immortalité aux confins du monde(le fleuve est métaphore du temps, image de ce qui passe mais aussi revient dans une sorte de circularité éternelle) ; trouver le fleuve c'est trouver l'éternité. Après bien des épreuves, l'épopée va basculer alors dans le fantastique au sens défini plus haut. Rufus trouve un cours d'eau et boit une eau sale et saumâtre ; il entrevoit alors la cité merveilleuse des Immortels tout en rencontrant t autour des sortes de larves humaines qui le suivent avec suspicion. Son parcours n'est pas terminé. Pour explorer la cité merveilleuse il doit y accéder d'abord par un puits puis par le labyrinthe souterrain que nous avons rencontré. Mais outre les couloirs et les chambres, ce labyrinthe reproduit tout à l'identique dans un architecture morne et répétitive ; tout y est sans couleur et distinction. Quant à l'architecture de la cité dont on a déjà parlé, elle est bien pire puisque dépassant toute logique et toute cohérence par sa complexité..

... "

Analysant la nouvelle, Jean-Clet Martin y distingue deux formes de retour : celui « d'une existence giratoire et sans but, revenant sans fin, générant la figure extrême du nihilisme, tendue vers le néant et le non-sens dès que s'impose la révélation de la mort de Dieu dont Nietzsche fait le centre d'une révolution à venir » .Ainsi le labyrinthe souterrain où toutes les chambres étaient identiques et où le « prisonnier « tournait en rond .Rufus finit par comprendre que les fantômes humains, errants sans but, qu'il a rencontré étaient justement les Immortels dont l'un se révèle être Homère. Si notre monde est une loterie de Babylone, l'immortalité serait par contre le règne de la loi des grands nombres, une échelle où toutes les chances se compensent et s'annulent de ce fait. C'est pourquoi « être immortel est insignifiant » écrit Borges ; quelle importance qu'Homère ait écrit l'Odyssée puisque dans l'infini cosmique de l'éternel retour, il était impensable qu'elle ne soit pas écrite au moins une fois ? Réflexion qui rendent bien relatifs à cette échelle, tout chef d'œuvre et tout héros, sinon pour notre existence trop courte .L'existence des immortels est celle du détachement et du dédain. Leur monde est sans couleur, sans mémoire, où « meurent les jours et les années » sans autre évènement heureux et rare qu'un moment de pluie.

« La nouveauté d'un produit tient à son emballage et sera détrônée aujourd'hui même par un autre que le marché déjà impose comme le même. Le monde est le système de toutes les abolitions dans une indifférence planétaire eu égard à la création et à l'événement. C'est comme Nietzsche le fera dire à l'ombre de Zarathoustra, ce spectre mince et noirâtre, creux et usé : «Ô terre, tu es devenue pour moi trop ronde. Sur toute surface déjà me suis assise, comme lasse poussière ai dormi sur des miroirs et sur des vitres ; tout me prend quelque chose et rien ne me donne rien ; je mincis, je ressemble presque à une ombre. » Et cette ombre de poursuivre: « Maintenant rien ne m'importe plus. Rien ne vit plus de ce que j'aime (...). Comment ai-je moi encore quelque envie ? Ai-je moi quelque but encore (...). O éternel partout, ô éternel nulle part, ô éternel - en vain! »

« C'est bien là le nihilisme le plus terrible qui se lève, mis en dépression par l'absence de toute différence et de toute nouveauté. Effondré sous l'égalisation induite par cette répétition qui fatigue notre éternité, l'homme s'épuise à mourir sous l'idiotisme le plus plat. La révélation de cette forme d'éternité conduit les immortels à vouloir tous la même chose: l'abrutissement, le suicide, une petite fiole d'absinthe ou de dopamine pour le plus courageux. Un monde aussi désorienté ne peut que faire valoir le sommeil, le refuge de l'évanouissement en lequel on s'encroûte, fuyant dans un néant de volonté, s'assommant de barbituriques en tout genre, si ce n'est de petites coteries où rien d'essentiel ne saurait nous réveiller. »

. « Le nihilisme est bien le ruisseau putride où Marcus a trempé ses lèvres en recherchant l'immortalité et en ne voyant des autres plus rien qu'une simple ombre, pâle et insipide. Il en va de cette ombre comme de celle de Zarathoustra qui, à son tour, n'aperçoit nulle part de limite, de finalité ni même de fin du monde, mais se perd dans un univers sans borne, blanc et désertique, vide à l'infini. Il lui devient impossible de s'éteindre, de s'achever tant lui ressemblent tous les clones qui l'environnent et la prolongent. L'ombre est immortelle en ce qu'elle n'est plus exposée à aucun principe de distinction et de différenciation. La grisaille du nihilisme est sans frontière. Aussi va-t-elle perdre toute figure, se diluer dans l'indiscernable fadeur de l'éternel retour des mêmes eaux usées, toujours recyclées. Elle se maintient sans répit dans la langueur tiède de ce qui ne saurait valoir jamais comme un instant unique et dissemblable. Le nihilisme est la perte du principe de la différenciation, la perte du différentiable au sein de la répétition… »

… « Échapper au cercle redondant du nihilisme constitue la préoccupation la plus sérieuse de Borges ». J EAN-CLET MARTIN OP.CITE

C'est pourtant de l'extrême pointe du Nihilisme que jaillit un espoir : Si tout doit arriver, si tout se compense, il est impensable écrit Borges qu'un autre fleuve ne survienne et n'annule le premier, celui des Immortels rétablissant ainsi la mort, ce qui changera le sens de la répétition elle-même. En ce sens le chaos oublié de la cité des immortels serait celui de notre existence opposée au labyrinthe des immortels voué à la totalité et à l'identique. Ce qui survient ne sera jamais la fac-similé de ce qui a été puisque toute mort et toute sorte de mort rétablissent la nouveauté et la différence rendant chaque présent unique et singulier par sa fragilité même. L'hétérogénéité de notre labyrinthe si on la comprend et l'accepte sera alors le sel de la vie. Borges conclut ainsi sa nouvelle par une méditation sur la mort et l'immortalité

« Il existe un fleuve dont les eaux donnent l'Immortalité ; il doit donc y avoir quelque part un autre fleuve dont les eaux l'effacent. Le nombre des fleuves n'est pas infini ; un voyageur immortel qui parcourt le monde, un jour aura bu à tous. Nous nous proposions de découvrir ce fleuve.

La mort (ou son allusion) rend les hommes précieux et pathétiques. Ils émeuvent par leur condition de fantômes ; chaque acte qu'ils accomplissent peut être le dernier ; aucun visage qui ne soit à l'instant de se dissiper comme un visage de songe. Tout, chez les mortels, a la valeur de l'irrécupérable et de l'aléatoire. Chez les Immortels, en revanche, chaque acte (et chaque pensée) est l'écho de ceux qui l'anticipèrent dans le passé ou le fidèle présage de ceux qui, dans l'avenir, le répéteront jusqu'au vertige. Rien qui n'apparaisse pas perdu entre d'infatigables miroirs. Rien ne peut arriver une seule fois, rien n'est précieusement précaire. L'élégiaque, le grave, le cérémonie! ne comptent pas pour les Immortels. Homère et moi, nous nous sommes séparés aux portes de Tanger ; je crois que nous ne nous sommes pas dit adieu. » J.L.BORGES L'IMMORTEL

L'éternel retour et le labyrinthe de Borges ne sont pas l'implacable destin et nécessité tels que dans l'antiquité l'ont défendu Stoïciens et Pythagoriciens :

« Tout ce qui nous arrive n'était évidemment pas complètement nécessaire. Ou du moins, ce qui se produit n'est jamais nettement dessiné. Un fait quelconque est, comme un jaune d'œuf, entouré de vaisseaux, de fibres qui vont à l'infini et qui auraient pu se nouer autrement, ailleurs.

Dans l'hétérogénéité du labyrinthe qui est celui de notre existence, toute action n'est pas impossible :

Comme l'écrit Jean-Clet Martin, le principe de l'action perd une garantie extérieure, le confort d'un logos transcendant ; on n'échappe plus à l'immanence de notre monde ; on agit désormais sans savoir, sans justification et « parce qu'on ne sait pas, on expérimente, on tente, on se sent le devoir d'agir ».On accueille ainsi toute nouveauté :

Les rois, les érudits, les théologiens mais aussi les chefs de bande et les gauchos qui peuplent l'univers de Borges, constituent tout un univers exotique qui semble bien nous éloigner du réel ;mais si en effet il nous dépayse , c'est paradoxalement pour mieux nous restituer la richesse de ce réel :

«

« L'offre Borges, c'est celle d'un être relié à toutes les dimensions…Pour accéder à cet univers, il nous faut accepter de nous éloigner du nôtre : celui de Borges s'en détourne, il le dédaigne de toutes les manières possibles, il en enfreint les certitudes les mieux reçues. Il nous dit que nos raisons ordinaires ne sont pas raisonnables. C'est le sens de son exotisme. Il y a un exotisme borgésien ; celui, spatial, de son Orient et (à nos yeux) de son Argentine, ou celui, temporel, de ses théologiens, de ses guerriers et de ses monarques ; mais ce n'est que le décor visible d'un exotisme plus profond, celui de la pensée. »

« Borges propose à notre rêverie d'autres lois, d'autres perspectives que celles acquises par l'éducation ..Il nous propose par exemple d'imaginer que l'éternité réside dans l'identité d'un soir et d'un décor quotidien ; qu'un fait unique et peut-être secret résume toute une destinée ; que nos actes les plus ordinaires ou les plus singuliers ont peut-être un sens qui n'apparaît que dans le dessein de plusieurs siècles ; ou s'apparentent à d'éternels et mystérieux rituels, bien éloignés des motifs de la psychologie, de l'histoire ou de la nécessité immédiate ; qu'un rêve nocturne est peut-être la clef, ironiquement cachée, de l'univers ; que tous les livres n'ont peut-être qu'un auteur ; que les temps parallèles existent peut-être comme dans le jardin de Ts'ui Pen ; que le temps s'écoule peut-être en remontantvers sa source, de l'avenir vers le passé ; que nous sommes peut-être les joueurs obligés de la loterie de Babylone. »

« Voilà quelques exemples de ce qu'il emprunte aux philosophies, aux pensées, aux croyances les plus diverses, ce qu'il va rechercher dans les fonds culturels les plus obscurs, alors qu'il n'emprunte jamais rien aux philosophies interprétatives qui dominent son époque, marxisme et psychanalyse. Axiome : toute conjecture est légitime, quoique invérifiable, et parce que invérifiable. Et ces perspectives indéfiniment démultipliées, symétriques ou inversables nous permettent de défamiliariser, de débanaliser le monde et la vie. Nous accédons à un réel qui ne se réduit pas à l'évidence du visible, du déjà-là, du donné environnant ou de l'imaginaire réifié des écrans ordinaires, des images courantes ; à un monde magnifié parce qu'il est une question, parce qu'il est entouré, et irradié, par l'inconnaissable. »

« Quoi de plus licite et de plus gai que d'imaginer un envers de la tapisserie ? Quelle plus heureuse ressource que de ne rien exclure dans l'intelligence possible du réel ? À travers le foisonnement d'un héritage humain riche de tant de rêveries, de pensées, de croyances, de conjectures, et d'une civilisation qui, loin de se borner aux siennes propres, a recueilli dans ses bibliothèques celles des siècles antiques et des pays lointains, nous avons à coup sûr appris le relativisme, mais nous avons aussi amassé un trésor sans pareil de questions et de songes. Il nous est loisible de puiser librement dans cette malle des Indes. Restituer au monde sa part de mystère et de sacré sans demander la crédulité ou la foi … »FRANCOIS TAILLANDIER.BORGES UNE RESTITUTION DU MONDE