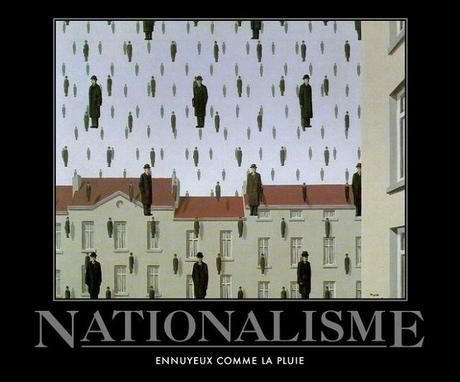

Le nationalisme, une insulte à la raison

Publié Par Jose López Martínez, le 19 novembre 2013 dans Nation et immigrationCeux qui ont besoin d’une « identité nationale » pour vivre font la preuve de leur vide intérieur et sont victimes d’une dépersonnalisation qu’ils prétendent dissimuler sous une prétendue loyauté à une fiction creuse, mais liberticide.

Par Jose López Martínez

Le patriotisme est le dernier refuge d’une canaille. (Samuel Johnson)

L’homme qui préfère son pays avant toute autre autre chose présente le même état d’esprit que celui qui délègue tous ses droits à l’État. (Lord Acton)

Pourquoi les gens parlent de grands hommes en termes de nationalité ? Grands Allemands, grands Anglais. Goethe protesta toujours contre le fait d’être appelé un poète allemand. Les grands hommes sont simplement des hommes. (Albert Einstein)

En contrepoint de l’article d’Alexis Vintray : Immigration : l’opinion française se durcit par la droite.

Il n’y a pas pire insulte faite à la raison que tous ces postulats et propositions qui forment ce courant de pensée multiforme que l’on connaît sous le nom de nationalisme. Le résultat des efforts de l’être humain pour réduire son ignorance est directement proportionnel à la possibilité de confronter ses idées à celles des autres. Et pour ce faire, il faut ouvrir portes et fenêtres. Ainsi, la culture est le résultat d’innombrables apports individuels dans un cadre sans limite selon un processus évolutif sans fin.

C’est pourquoi faire référence à la « culture nationale » ou à l’« identité nationale » est aussi absurde que de parler de mathématiques françaises ou de physique allemande. La raison ne peut jamais être attribuée à une entité collective imaginaire. La nation ne raisonne pas, ne crée pas, ne produit rien. En l’espèce, l’anthropomorphisme est totalement stérile. Ce sont les individus, eux et eux seuls, de manière spécifique, qui contribuent à l’élargissement des connaissances, à la diffusion de la culture, au travail de la raison. Et ce en totale indépendance de leurs origines ou celles de leurs ascendants.

Le nationalisme prétend défendre une culture entourée de réseaux de fils barbelés, une civilisation en état de siège qu’il faudrait préserver de la contamination que pourrait provoquer l’apport d’éléments exogènes. En valorisant systématiquement l’indigène et en méprisant l’étranger, on détruit la pensée en tombant dans un narcissisme tribal, troglodyte, à mille lieues de la raison qui est nécessairement cosmopolite. Ceux qui ont besoin d’une « identité nationale » pour vivre font la preuve de leur vide intérieur et sont victimes d’une dépersonnalisation qu’ils prétendent dissimuler sous une prétendue loyauté à une fiction creuse, mais liberticide.

Certes, l’affection que l’on peut porter aux lieux familiers où vécurent nos parents et l’attachement à de saines traditions sont des choses naturelles, dignes de respect et même nécessaires au progrès humain. Ceci toujours sans oublier que même le folklore résulte d’un mélange d’une infinité de contributions de personnes provenant de lieux éloignés et distants entre eux. Mais cet attachement au terroir n’a rien à voir avec cet amour tellurique que voudraient nous imposer les nationalistes et qui nous obligerait à discriminer l’autre sous prétexte qu’il serait né de l’autre côté d’une frontière politique toujours artificielle. En oubliant que la légitimité première du monopole de la force au sein d’une division territoriale est de protéger et de garantir les droits de l’individu quel qu’il soit. En ce sens, le nationalisme est souvent le premier pas vers la tyrannie.

Car le nationalisme est imbu de relativisme éthique, de relativisme juridique et, en dernière instance, de relativisme épistémologique. En effet, les nationalistes ont un gros problème avec la vérité. Julien Benda mettait en évidence le relativisme inhérent au nationalisme en rappelant que la vérité présente un grand obstacle pour ceux-ci qui sont pourtant bien obligés de reconnaître l’universel s’ils veulent prétendre à la vérité, sous peine de se cantonner dans un ghetto conceptuel relativiste qui pourrait se résumer par un cartésianisme totalement dévoyé : « Je pense, donc je suis de quelque part. »

Les interconnexions, les confrontations, les constellations, les amalgames et les pluralismes sont vitaux pour le progrès. Karl Popper, comme Stefan Zweig, illustraient ce fait en décrivant la richesse culturelle et les apports conséquents au savoir humain que connut l’Europe centrale de la seconde moitié du 19e siècle et du début du 20e. Et ce n’est pas par hasard si l’essor des nationalismes dans l’ancien empire austro-hongrois signifia la provincialisation des esprits, la désertion de l’intelligence et l’essor de la barbarie dans la région.

Les partisans du nationalisme prétendent définir la nation comme quelque chose de naturel alors qu’il s’agit seulement d’un concept imposé par la force. Il y a peu de chose aussi contre-nature que la délimitation d’une frontière, résultat d’accords entre parties belligérantes, après luttes et conquêtes. L’idée de la nation personnifiée est si peu naturelle qu’elle n’apparaît qu’à la fin du 18e siècle. Bertrand de Jouvenel constatait qu’avant la Révolution française, il n’existait dans les mentalités aucune représentation de la nation. Et il pointait la caractère surprenant du remplacement de l’ancienne figure mythique du roi par celle de la nation. Tandis que, de son côté, Isaiah Berlin faisait remonter le nationalisme allemand au derniers tiers du 18e siècle, provoqué par une humiliation collective ressentie par des Allemands soumis au joug de monarchies et principautés arriérées et vivant en marge de l’essor de l’Europe occidentale. Et pour Carlos Rangel, le ressentiment et l’envie (envers les États-Unis notamment) sont également une des causes profondes de l’absurde nationalisme latino-américain.

Les nationalistes prétendent également que les nations possèdent langage, ethnie, histoire ou religion en commun, qui feraient de la formation des nations un devenir naturel. Cependant, la Belgique, la Suisse, la Finlande, le Canada, etc. ne partagent par une langue commune. L’Amérique hispanophone et catholique se divise en plus de vingt pays. Le langage est issu d’un processus d’évolution spontané, issu de troncs communs et de combinaisons de multiples variations. Les dictionnaires sont des livres d’histoire qui se modifient selon les désirs de millions de personnes. La race, le sang, la couleur de peau sont des stéréotypes abstraits encore moins pertinents pour définir une nation alors que la génétique, au contraire, révèle surtout l’individualité intrinsèque et le caractère unique de chaque personne. De même que la religion est parfaitement inopérante. Vouloir définir une nation sur base de la foi religieuse relève de la même logique viciée que le polylogisme de classe marxiste qui prétend que la raison du bourgeois est différente de celle du prolétaire.

En définitive, l’histoire des groupes n’est ni linéaire, ni homogène. Chaque individu fait usage de son libre arbitre de manière distincte et les mouvements de population et les assimilations correspondantes produisent des modifications supplémentaires dont il faut tenir compte. L’argument de l’histoire commune n’est qu’une pétition de principe : si les nations se construisent par la force et créent des obstacles artificiels aux mouvement migratoires, il est forcé qu’apparaisse une « histoire commune ». Alors que si on laisse les migrations se dérouler naturellement, des modifications additionnelles sont introduites dans cette histoire, enrichissant par là-même cette dernière.

Bien évidemment, parler de société ouverte ne veut pas dire que les personnes la composant ne partagent pas des projets communs. Au contraire, les arrangements contractuels libres et volontaires incluent les types les plus divers d’associations et d’appartenances : églises, clubs, entreprises, syndicats, associations de quartier, etc. En vue d’atteindre un objectif considéré comme légitime par leurs membres. Mais ces regroupements se fondent sur des bases totalement distinctes de celles du nationalisme. Le nationalisme est par définition isolationniste et hostile à la coopération sociale entre personnes vivant de part et d’autre d’une frontière. En revanche, l’individualisme ne signifie pas l’isolement autiste, mais vise la préservation de l’autonomie individuelle. La coopération sociale ouverte est le noyau dur du libéralisme. Et si des frontières doivent exister, cette division du monde ne peut se justifier du point de vue libéral que comme un moyen d’éviter le risque que représente la concentration du pouvoir entre les mains d’un gouvernement universel.

è