Vous ne pouvez pas ne pas vous poser la question, vous aussi. Enfin, imaginez. Vous vous appelez Dominique Galouzeau de Villepin. Oh, vous n’avez pas démérité, vous présentiez bien, vous avez fait ce qui vous semblait juste… Mais quand vous faites le bilan de votre carrière politique, devant vous, hurlants, se dressent les fantômes narquois de vos multiples échecs. La dissolution de 97, vous y voyiez un plan parfait pour papa Jacquot ! Mais tout ce que vous avez fait, c’est tuer le père avec les meilleures intentions du monde. 2005, c’est votre chance : vous avez les rênes du gouvernement, et vous tenez dans un curieux petit contrat précaire votre certaine idée de la croissance. Las, les jeunes qui vous admiraient crèvent maintenant votre bulle, et c’est même le vieux daron qui signe la sentence de mort législative de votre présidentiabilité. En 2012, vous vous y voyez encore. Qu’il vous ait pendu à un croc de boucher, d’accord, mais votre pire ennemi a surtout voulu faire de la France une Belgique. Et ça c’en est trop, vous l’affronterez : entre vous et lui, plus rien désormais ! Sauf une poignée de signatures. Et le Parti. Et le système. Les boutiquiers. Sac à papier.

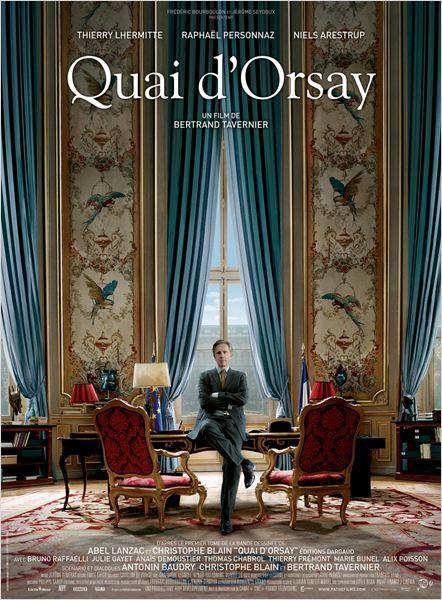

Et pourtant aujourd’hui, c’est vous qui touchez au grisbi, un pantouflage d’énarque bien conventionnel dans la finance, fût-elle sino-qatarie. Alors que vous rentrez d’un dîner d’affaires, vous ne pouvez retenir une caresse d’orgueil en contemplant par la fenêtre teintée de votre berline la tête d’affiche du 6 novembre du Gaumont Parnasse : Quai d’Orsay. Et oui, c’est vous, là-haut. Thierry Lhermitte vous incarne, fût-ce indirectement. Comme biopic, ça fera l’affaire. Dix ans après, la menace de veto à la guerre en Irak de 2003 est inscrite en lettres d’or dans l’histoire diplomatique française ; vous l’avez, votre prétention à l’éternité… Même si ce sera pour un autre échec. Mais le plus noble de tous. Et alors, dans votre bouche, qu’est-ce qui tire le plus ? L’aigre ou le doux ?

Il y a presque deux ans sur ce même site, je m’enflammais pour la BD des Chroniques Diplomatiques. Pour rappel, ce qui m’avait avant tout botté dans les deux albums, c’était la virtuosité du découpage des planches qui extrayait, à chaque page, toutes les huiles essentielles du comique. Je ne voulais pas croire que c’était l’intérêt pour les questions publiques qui me provoquait de pareilles marrades, comme par un simple jeu de connivence. Et en effet, le ramdam associé, les récompenses à Angoulême, le dévoilement de l’identité de Lanzac m’ont donné raison : il n’y avait pas que ça. Le développement d’une adaptation filmée par Bertrand Tavernier n’est que l’épilogue d’une belle victoire culturelle. On ne peut que comprendre le choix du vieux réal de s’embarquer dans cette aventure. D’une part, parce que les films politiques font florès en ce moment, et d’autre part, car il se voyait sûrement bien déclencher à son tour dans les salles obscures les rires qui le saisissaient à la lecture. Quand une bédé est tellement bonne qu’elle vous donne envie de la lire à haute voix comme vous le faisiez dans votre enfance, ça peut ressembler à du pain béni cinématographique.

Les deux albums sont longs, denses et complexes : Tavernier a de la matière pour travailler. On ne change pas les fondamentaux : nous sommes en 2003 et le jeune Arthur Vlaminck (Raphaël Personnaz) entre au cabinet de Villepin/Alexandre Taillard de Vorms (Thierry Lhermitte, gné) pour lui écrire ses discours. Partant de là, il va découvrir les exigences et les réjouissances du sacerdoce public, tandis que l’actualité internationale ne laissera pas un moment de répit au ministère, entre les conflits interethniques de l’Oubanga, la polémique bruxelloise des pêcheurs d’anchois, et bien entendu, le dossier du siècle : les armes de destruction massive au Lousdem(istan). Et puis pour le reste, on rapiècera avec de plus ou moins bons tissus.

Bon, faut excuser, c’était 3 ans avant la naissance de D&CO.

L’introït a du peps, sur fond de Fragments d’Héraclite, même si l’on n’aura pas droit ce coup-ci à Seek and Destroy de Metallica qui résonnait toutes les trois pages dans la BD. Peut-être pas assez « clean » pour la grande comédie feel-good qu’on souhaite obtenir ici. Personnaz n’a pas vraiment à jouer et ce n’est pas vraiment un problème. Après quelques taquineries de sa copine, le futur grouillot s’élance vers le 7ème arrondissement, peinant à réprimer une forte angoisse qui culmine dans la gigantesque antichambre de Vorms, sous la forme d’une harcelante cacophonie instrumentale. Assez intéressant. Au début, Tavernier va fréquemment user de la dissonance entre des scènes légères et une bande-son carrément stressante, pour nous communiquer l’anxiété du jeune loup, qui ne peut pas tout à fait chasser ce pourcent de lui-même qui voudrait s’enfuir en courant. On verra néanmoins le personnage s’affirmer progressivement au ministère, acceptant de moins en moins de manger son chapeau à chaque réunion. Tout jeune en insertion dans la vie professionnelle peut se reconnaître un peu dans les tracas de Vlaminck. A cet âge, ça emmerde tout le monde de faire attention à ses chaussures. De toute manière, on n’a pas le temps, pas les moyens – et puis on ne parle pas avec ses panards, merde ! Pourtant, dès le passage du portillon, c’est le perfide regard en biais des Employés sur les galoches dégueulasses, et la Distinction, impitoyable : v’là le p’tit gamin chargé de mission, il a encore le lait qui lui coule du nez et de la merde sur les chaussures.

MAIS POURQUOI JE VOUS GAVE AVEC CES TRUCS, VOUS VOULEZ TOUS QUE JE VOUS PARLE DE NOTRE IMPAYABLE LHERMITTE DE VILLEPIN ! Haha, sacré Thierry, le voilà qui déboule, rayonnant, l’œil vif et la patte dure ! Plus besoin de musique, d’échange, de réalisation, il va tout écraser et encore une fois se suffire à lui-même ! J’ai tellement hâte de me poiler, bon, ça ne sera peut-être pas pour les deux premières minutes où son exposition calquée sur le texte de la BD laisse une impression perturbante de récitation, mais ça va péter ! Bon, et puis cette réplique sur le beurne-haoüte, c’est du Lhermitte tout craché qui n’a rien à voir avec Vorms, mais il est ravi d’être là, c’est bien normal qu’il mette un peu de lui-même dans le personnage ! … Et puis bon, là, le tac-tac-tchac était atrocement timé, ce qui fait que la vanne tombe à plat, mais bon, il va mettre le paquet d’un instant à l’autre, hein ? … N’est-ce pas ?

… Bon, j’ai la main un peu lourde, mais je dois faire passer l’idée : le grand Thierry Lhermitte n’est pas vraiment au diapason de Taillard. A chaque scène, il est toujours Thierry Lhermitte qui, au théâtre ce soir, joue le Ministre Volant. Il se donne, il s’éclate, c’est certain, mais il n’entre pas dans la (deuxième) dimension du personnage de la BD. Reprenons la description que j’avais faite de Taillard dans mon article de 2012 : c’était un authentique badass, un mystificateur qui se prenait d’autant plus au sérieux qu’il croyait dur comme fer à ses théories du jour. C’était X-Or, il volait dans une dimension parallèle où il pouvait à sa guise amener ses adversaires pour les laminer. Un trait horizontal lui servait d’yeux tout au long de l’histoire, la continuité de l’Etat jusque dans le monosourcil. Carré et massif, dans sa tête, il n’était pas là pour le comique mais pour la République. Mais c’est justement cette « raideur » romanesque, cet aspect « mécanique », pour paraphraser Henri Bergson, qui créait le rire. Oh, bien sûr, ça restait un humain qui se marrait et qui pissait. Mais on se marrait et on pissait quand il le voulait.

Or, Lhermitte a une interprétation beaucoup plus clownesque, ce qui l’éloigne du matériel, et encore plus du ministre de la vraie vie. Où sont passées les courtes salves verbales qui faisaient le dynamisme de Vorms ? Il ne pouvait pas s’exprimer sans au moins huit phylactères autour de lui, les répliques directement branchées sur le flux RSS de son cerveau. Et pour tout dire, les Guignols n’avaient pas loupé ça chez Villepin : ses élancements rauques, ses pauses forcées, son kitsch gaullien sont à la base de toute imitation correcte. Bien entendu qu’il ne s’agissait pas de singer Dominique, mais de reproduire Alexandre un minimum. Le problème, c’est qu’on ne se dit pas une seule seconde que le Vorms de Lhermitte mérite d’être là où il est, alors que ses deux modèles savaient faire parler leurs compétences ministérielles aux moments critiques ! Il eût certainement fallu envisager un peu plus le caractère sombre du monsieur que son côté capricieux, afin que son autorité persistante ne passe pas à l’écran pour de l’autoritarisme agaçant. Son comportement héroïque en Afrique aurait ainsi été bien plus cohérent dans le cadre de l’histoire. Enfin, il y avait un enjeu cartésien chez le Vorms dessiné : il y tenait, à son manuel universel de résolution des crises. Et pendant un peu plus longtemps que cinq secondes dans un couloir.

“Tu vois Rafa, tous les acteurs s’exilent fiscalement exactement ici.”

Vous devez me voir, là, faire le jeu des sept différences entre le roman graphique et le film, et vous pourriez vous dire que vous lisez encore un de ces nerds psychorigides qui ne supportent pas de voir les plus infimes détails de « leur » bédé adaptés pour le grand écran. Ce n’est pas ma démarche. Est-ce grave de « trahir » la BD ? Absolument pas, d’ailleurs on n’est pas venus ingurgiter un livre audio. Cependant, ce qui est « trahi », dans le Vorms du ciné, c’est sa crédibilité même. Heureusement, entre son texte, les situations et sa gestuelle, il y a de beaux restes : alors on l’appréciera modérément, tout en gardant à l’esprit qu’on est passé à côté de ce qui aurait pu être une majestueuse claque actorale. Pour en revenir à la fidélité au matériel original, voilà d’ailleurs une variation prévisible sur le thème « le déjà vu en trailer n’est plus drôle » : là, le déjà lu n’est plus drôle. Il faut avouer qu’un certain nombre de répliques cultissimes des membres du cabinet foirent salement leur passage à l’écran. Les effets spéciaux et moments de préparation pour chaque tempête de papiers déclenchée par les claquements de porte de Taillard sont une bonne trouvaille, mais ils perdent en force à chaque réitération du gag. En revanche, l’humour visuel a de très belles fulgurances : l’obsession du Stabilo va être ici sublimée, la maladresse de Vlaminck prétexte à de bonnes séquences. Il faut faire honneur à ce qui reste une comédie assez créative qui sait suffisamment surprendre pour susciter de sonores gobergeages dans l’assemblée.

Attention néanmoins, le prêt-à-porter n’est jamais très loin – la tentation de la comédie « clean » et indifférenciée que j’ai évoquée plus haut, avec ses vieux pots aux mauvaises soupes. Par exemple, il faudra un jour faire une pétition pour éliminer ces clarinettes niaises, ou hautbois, je ne sais, qui constituent la bande-son de 90% des films comiques français actuels. Quand une chose est drôle, il n’y a pas besoin de la lester à la truelle avec un équivalent à peine plus moderne du « pwâp pwâp pwâp », autrement le public s’attend aussitôt à voir Dany Boon surgir de derrière un décor. Messieurs les réalisateurs, je suis certain que ce n’est absolument pas le rendu que vous voulez avoir. Quand on a un travail vitaminé et bien monté comme celui-ci, pas la peine de le badigeonner de saindoux.

C’est légitime, Bertrand Tavernier veut élargir le public. Alors, il y a des ajouts, des clins d’œil appuyés, qui capitalisent même un peu sur une éventuelle « nostalgie d’il y a dix ans » naissante chez les spectateurs. Dans ce Quai d’Orsay, le pseudo-Chirac, obsédé par l’ours Cannelle, est complètement à la masse, les services administratifs du ministère sont tortueux voire inutiles, composés de gribouilles austères et procéduriers. Les effectifs sont d’ailleurs dépassés par les nouvelles technologies. Et entre parenthèses, Bruno Le Maire vient faire son caméo à la Docteur Zoidberg de Futurama, dont la nullité est le gag même. De loin en loin, on ne peut pas échapper aux marronniers sur l’administration française : haha qu’elle est lourde, haha qu’elle est défensive, c’est Kafka, Ubu et consorts. Cette critique n’était certes pas absente de la BD, mais elle perd ici en finesse. Pour autant, quelques extrapolations sont dignes d’intérêt : le caractère sexualisé, pour ne pas dire sexiste des relations de travail est fortement souligné (stabiloté, oserais-je dire), permettant la relecture de scènes grivoises en moments carrément glauques. On se serait par contre volontiers passé de cette insistance sur la bogossitude de Personnaz, qui n’apporte rien à l’avancement scénaristique. Au passage, le profil de gauche du petit couple de Vlaminck se précise un peu plus à travers le combat de son institutrice de copine pour un écolier immigré en situation irrégulière. Pourquoi pas, au fond ?

A savoir : Niels Arestrup est fantastique dans le rôle de Maupas, le directeur de cabinet qui plie mais ne rompt pas. Toujours dix décibels en-dessous des autres excités, c’est le véritable système de refroidissement des services, un profil en or. Il attend patiemment que chacun ait fini de hurler pour proposer une solution sur un ton serein. Là est toute la force d’un exécutif bicéphale et complémentaire : quand D’Artagnan est en première ligne, c’est en fait la force du gentil qui maintient le Quai à quai. Les apprentis fonctionnaires pourront voir dans ses traits distendus le meilleur maître de stage du monde, exigeant sans être injuste, compétent mais pas pédant. Quant au reste du casting, on décèlera les grands archétypes de la sociologie des bureaux : l’austère au larynx noueux, la quadra arriviste, le taulier aux pieds sur terre.

Pour conclure, Quai d’Orsay, « le film » est une œuvre traversée par le « hit and miss ». Avec une relativement bonne reconstitution de l’ambiance et des circuits répétitifs des hautes sphères de l’Etat, il parvient largement à faire passer le message originel : le politique peut être digne pour peu qu’il assume à la fois sa responsabilité et ses convictions. Au « MAE », il y a les frustrations, les vexations, mais il y a aussi les petits tuyaux et les fous rires jusqu’au bout de la nuit. Cependant, les limites de l’exercice de transposition sont très apparentes : un propos bien moins complexe, beaucoup moins de rebondissements, et même le discours final à l’ONU qui semble méchamment expédié. La BD reste solidement installée dans son trône de chef-d’œuvre et je ne cesserai jamais d’appeler chacun à la (re)lire. Pour le film, soyons indulgents : ce sont deux heures agréables mais pas indispensables. Terminons sur les dires du vieux paternel de Vorms : son fils a beaucoup de défauts, mais il ne supporterait pas qu’on dise qu’il est ennuyeux. Plutôt une bonne description du produit final.

Bon, d’accord, je retourne réviser.

© Alex pour OmniZine - L'omni-webzine des omnivores de la culture, des sports et de la geekitude !, 2013. | Permalien | Pas de commentaire