Erwin Blumenfeld est connu aujourd’hui comme étant un très grand photographe de mode, celui d’ailleurs qui a gagné le plus d’argent dans la profession. L’exposition présentée ici au Jeu de Paume propose de mettre son travail en perspective, à la lumière de son vécu, et de ses travaux de dessins, de collages et de photos expérimentales. Car sa démarche se caractérise avant tout par un travail de recherche constante, de tâtonnements, et d’expérimentations.

Il nait en 1897 dans un milieu aisé à Berlin, et il est amené à côtoyer la bohème berlinoise, qui se dresse contre la société contemporaine.

La mort de son père survient à son adolescence, et il se retrouve donc chef de famille très tôt, ce qui ne lui permet pas de se former aux diverses techniques artistiques comme il le souhaiterait. Il fréquente cependant des gens d’influence, dont Paul Citroën, initiateur du mouvement Dada à Berlin, ou la galerie der Sturm, représentante du mouvement expressionniste.

Dans les premiers dessins exposés ici on remarque la ligne cassée, la fracture que l’on peut apparenter aux prémisses du mouvement cubiste. On note aussi sur ces dessins, le travail de la couleur, qu’il introduit dans ses photos de mode dans les années 1950-1960.

Il cherche à représenter le chaos et le désordre qui règne sur la société allemande, dans la montée en guerre avant le premier conflit mondial. Sensible aux productions d’avant-garde, il les intègre dans ses créations, mais il ne s’inscrit pas encore comme un de leurs représentants. Il travaille alors sur des scènes de rue, des scènes dans les cafés, qui se prêtent bien à la description de la société. Proche du mouvement de la Nouvelle Objectivité, il s’amuse à signer Edmund Grosz. Dès le départ, il se détourne de la vraisemblance, et préfère retranscrire sa vision des choses.

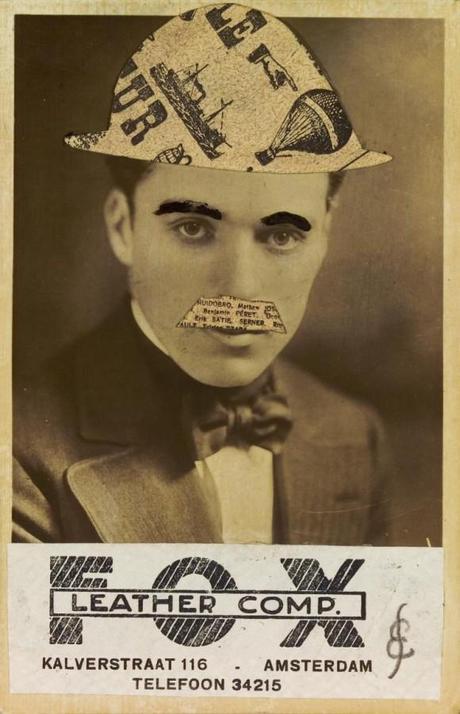

Il admire beaucoup Charlie Chaplin, figure à laquelle il s’identifie. De la mise en forme chaotique de son dessin, la transition est toute naturelle vers le collage. Il représente dans son dessin les différentes catégories sociales, faisant allusion à la guerre avec l’estropié. Dans le collage, on voit plusieurs références à la religion. Chaplin est crucifié, mais il est proche de l’ange de Raphaël, de Moïse, puis des symboles comme l’étoile de David, le Ying et le Yang, ou la svastika.

Erwin Blumenfeld est aussi juif, il est amené par ses origines à fuir souvent au court de sa vie. Pacifiste, il est appelé sur le front ouest lors de la première guerre mondiale. Sa mère lui dira alors qu’il déserte, qu’elle “le préfère mort que traître”, et quelques temps plus tard, son frère y laisse la vie. Il nourrira ainsi une haine contre la guerre.

Dans la technique même du collage est représenté le fait que le monde est en lambeaux.

La photographie arrive peu à peu comme médium dans ses productions, à partir de 1907, où il acquiert son premier appareil. Il réalise des photos en amateur au départ et il finit par s’installer dans l’arrière-boutique de sa maroquinerie un laboratoire. Il effectue principalement des portraits, de ses proches pour commencer.

La première salle de l’exposition qui présente ses dessins, sur un pan de mur des citations issues de son autobiographie “Jadis et Daguerre” de 1950, sont affichées. Dans son ouvrage il procède aussi sur le même principe que le collage, en juxtaposant plusieurs niveaux de langues.

Il apprécie la mise en scène, et les symboles (nous retrouvons certains motifs ou objets tout au long de son oeuvre). Ainsi donc les thèmes de l’animé et de l’inanimé en juxtaposant un modèle vivant et un mannequin de plastique, ou un buste antique sont courants. Il reprend à son compte les avant-garde en termes de photographie, influencé par la Nouvelle Vision.

Il montre ainsi la circulation entre les images, le sens qui passe de l’une à l’autre en se construisant. On trouve à nouveau le buste d’une venus associé à une photo comme s’il s’agissait de son visage.

Il affectionne les autoportraits, qu’il décline avec plusieurs techniques, jeux de lumière, de masques etc… Il montre ce faisant qu’on ne révèle pas forcément ce que l’on est quand on se fait photographier. On ne discerne pas la limite entre la personne et le masque. L’ombre qu’il crée sur les visages permet aussi de dessiner une forme de masque.

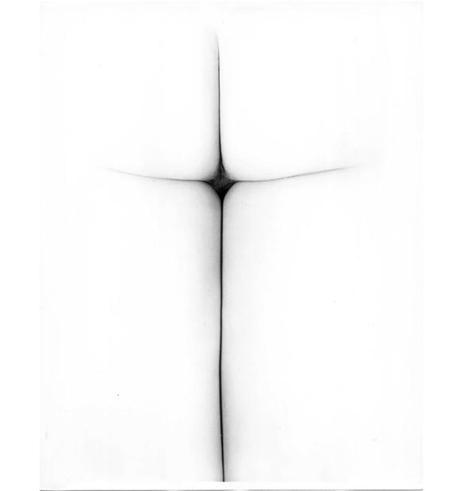

Dans une pièce plus loin, on observe aussi son travail avec le textile, où il le pose sur les visages des modèles pour masquer cette fois la personne, la cacher. La femme devient une sorte d’écran sur lequel il est possible de projeter les expressions et les mises en scène que l’on souhaite, c’est un réceptacle aux déformations. Ce dispositif fait aussi penser à un masque mortuaire. Il effectue des superposition de plusieurs photos, notamment de visages de femmes et de crânes, montrant une forme de vanité. Il applique cette technique à la photo en pied de son galeriste à Amsterdam Von Leehr, sur lesquel il place un squelette qui épouse parfaitement sa silhouette. Par un effet de transparence des deux photos, on confond les deux, en faisant naître par notre perception une image unifiée.

Une autre cimaise est la figure du dictateur. On voit ainsi la superposition effectuée avec le visage d’Hitler et un crâne, évoquant déjà l’instinct de mort du personnage. Avant lui John Heartfield l’avait fait avec Mussolini. Il aurait imprimé cette photo sur des tracts distribués à la fin de la guerre, il avait conscience de l’importance de la diffusion des images. Il disait ainsi qu’il voulait “infecter le monde à travers ses images”.

Sur un autre portrait il lui applique des larmes de sang et une crois gammée. Il réplique ce portrait avec son visage, et ajoute la mention “Meilleures salutations du camp de concentration imaginaire”, en référence à son internement en 1941-1942 dans un camp français.

Il réussit à échapper aux camps et obtient la nationalité américaine en 1946. Il s’installe aux Etats-Unis, forcé de tout reconstruire, car il n’a plus rien.

Il renoue notamment avec Vogue qui lui avait donné son premier contrat. En effet, dans une des salles du fond, nous voyons un portrait réalisé en 1936 de Cecil Beaton, qui lui a obtenu son premier cachet avec le magazine. De même il a représenté le rédacteur en chef de Vogue France dans un jeu sur l’animé et l’inanimé.

Sur l’installation faite avec les couvertures de Vogue, on voit comment il introduit la couleur dans la photographie.

A l’époque en effet, la photographie est exclusivement faite et considérée en noir et blanc. Il disait ainsi qu’il voulait “faire entrer l’art en contrebande” dans ce monde.

Cohérence et unité frappent dans son oeuvre expérimentale, engagée, et esthétique.

Natacha Nisic

Photographe contemporaine française elle s’intéresse à la transmission, à la rupture, à l’habitude et aux traumatismes. Sa recherche se focalise sur les rapports invisibles et magiques, entre les mots, les gestes, dans des processus de rituels.

Dans la pièce qui précède le lieu de l’exposition, elle présente un “Catalogue de gestes” qui consiste à saisir en vidéo les occupations quotidiennes, des gestes innés ou culturels, fonctionnels, symboliques ou plus personnels, propre à chacun. On identifie le lavage de mains, mais aussi des gestes de l’ordre du sentiment (plus caressants). Elle interroge ainsi la place du corps dans l’espace, et la transmission de savoirs tacites et indicibles. Ce projet n’est pas achevé car il est tout le temps alimenté.

Un autre de ses projets présenté tourne autour de la figure d’Andréa qui est une femme bavaroise qui se rend au spectacle d’une chamane coréenne. La femme demande à la rencontrer à la fin de son intervention. Elle lui confie qu’elle est atteinte de la maladie du chamane. Deux semaines plus tard elle apprend qu’elle a un cancer. Deux solutions lui apparaissent alors un traitement classique occidental, ou bien de suivre une voie plus inconnue. Natacha Nisic s’intéresse à Andréa parce qu’elle incarne la fracture d’une personne. Ainsi donc elle décide de se former au chamanisme coréen. Elle doit se soigner elle-même pour guérir les autres.

La question de la fracture est traitée dans d’autres oeuvres.

Elle la traite aussi quand elle apparaît dans le paysage. Dans “E” comme image en japonais, elle montre les effets d’un tremblement de terre qui n’a fait aucun mort mais qui a dévasté de manière impressionnante le paysage. Elle réalise ainsi un film qui montre les effets de la catastrophe, qu’elle mêle à des témoignages de personnes l’ayant éprouvé.

C’est sublime au sens propre, c’est-à-dire beau et effrayant. Face à l’écran un dessin est affiché sur lequel elle a représenté avec une grande précision presque cartographique, les intouchables qui ramassent les débris causés par le séisme. Ils sont représentés sans visages laissés blancs. La ligne ressemble à celle des mesures sismiques. Elle joue sur la temporalité, qu’elle change pour représenter ce qu’on ne peut pas ou plus représenter.

Sa dernière oeuvre sur Fukushima est poignante, une fois encore elle interroge la question du paysage. Elle filme ainsi le port de Fukushima, lieu paisible et tranquille et alterne par un jeu de miroir des images renvoyés de résultats de la catastrophe.

Les miroirs jouent ainsi les transitions. Ceux qu’elle avait initialement prévus s’avèrent sur place inadéquats, leur taille l’embarrasse. Avec une intuition juste, elle se rend dans une maison des environs, et trouve deux miroirs parfaits. Témoins au sens fort de la catastrophe.

Bouleversante cette oeuvre mérite qu’on s’y attarde…

A voir :

Erwin Blumefeld, Natacha Nisic

Jeu de Paume

1 place de la Concorde

75008 Paris