À propos de : Marcel Cohen, Murs (Anamnèses), Editions peuplier – Adam Helms, Pathos Formula, Almine Rech Galery (Bruxelles) – Evariste Richer, Avalanche, Meessen De Clercq (Bruxelles) – Erik Kessels, 24 HRS Photos, Arles in Black.

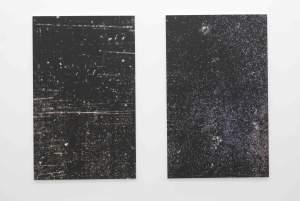

Ce que je prenais de loin pour du dessin assez gras, agressif, se révèle une technique plus originale et très fine dans son insistance : du fusain sur feutre. Et, en observant de près ce support singulier ainsi que les accumulations très denses de fusain, par taches et impacts, globules et mailles, en se représentant les gestes qui ont été portés, répétés et normés pour aboutir à ces tatouages, ces contusions graphiques à même la laitance mémorielle incertaine du feutre, j’entre dans une autre dimension de l’image. Je découvre que les portraits importants – géographies d’étreintes qu’archive la mémoire dans la rubrique « tournants décisifs » – ont probablement été travaillés ainsi, naturellement, codés dans le cerveau en réseau de mailles, globules, impacts, taches, contusions, tatous. Embaumés sous forme de grillage. Filets qui nous enserrent, filets que l’on agite pour attraper la proie ou son ombre. Tissu de résonances tachistes qui se propagent. J’appréhende de manière plus concrète la manière dont par effleurements, frottements, caresses, coups de langues, baisers, mordillements, reptations labiales, des visages s’interpénètrent, prennent l’empreinte de l’autre à l’aveugle, deviennent moules où coule la substance de ce qu’ils absorbent. Ils se mélangent, s’impriment, se traversent l’un l’autre pour s’exporter dans l’autre, imprimer l’autre en soi en désir de changer de peau, composer momentanément un visage collectif, s’altérer réciproquement en hydre à plusieurs têtes. De près, ce que l’on voit dans ces portraits, c’est, sous la violence du désir, la transformation des visages en zones de dissolutions ou d’émergences, irrésolues et crépitantes, juste des points, des amibes, bactéries et virus, un pointillisme vivant accidenté comme la promesse fragile d’un dépassement, d’une recréation, mais aussi la crainte d’une rechute dans l’indifférencié organique avec dissolution des liens affectifs qui personnalisent notre rapport au monde. Je reste contre, au plus près de la sécrétion fantasmatique de ce treillis de camouflage, tirée des sucs du désir amoureux, des fragments d’images de l’autre dans lesquels on aime disparaître, s’enfouir.

Les œuvres se confondent avec le mur d’où elles surgissent et l’on retrouve quelque chose, dans la posture de scruter leurs réseaux de points et de blancs, des rêveries nocturnes et enfantines face aux parois décorées jouxtant le lit : « En se brouillant dans la pénombre les petites fleurs du papier peint découvraient un mur infiniment plus lointain, limite exacte de mes forces, de ma curiosité, mais qu’il me semblait du moins repousser chaque soir, préparant cette victoire décisive : débarquer en pleine lumière, prendre racine dans l’immensité. » (Marcel Cohen, Murs, Edition peuplier). Ce recueil de Marcel Cohen provoque un phénomène similaire à celui des portraits de femmes d’Adam Helms. Au fur et à mesure de la navigation dans ses pages et ses phrases, au gré des images, des musiques, des mots déposés comme des plantes dans un herbier, le mur se dissout, devient un crible à travers lequel on ne cesse de passer, devenant autant bouts de murs nous-mêmes disséminés dans l’espace social que forces potentielles pour faire voler en éclats leurs diverses maçonneries. Un crible qui permet aussi au mur de nous transpercer continuellement. Profondément réversibles mais toujours contenus, affrontés aux murs, parties prenantes, collaborateurs. L’auteur égrène des souvenirs de murs d’école, de punition, de cachot, d’exécution, de lamentation, un précis finement ciselé de l’omniprésence structurante des murs dans l’imaginaire, dans l’élaboration des identités, dans l’héritage ancestral des sensibilités. Il pratique une poésie dialectique qui décille notre rôle dans l’omniprésence labyrinthique des murs qui passent inéluctablement par nous et qui fortifie notre aptitude à imaginer des techniques d’évasions, chimériques, stériles : « Loin d’appeler à l’aide, il entreprit alors de scruter les moindres aspérités du béton avec l’avidité nouée d’un amateur de paysages poussant les volets d’une chambre d’hôtel qu’il n’a pas choisie » (M. Cohen, Murs, Edition peuplier). De la dentelle tranchante pour équarrir l’immensité murale, métaphysique qui charpente tous nos systèmes symboliques, petit réquisitoire précis, implacable de tous les crimes que les murs ont rendu possibles : « Murs presque respectables si l’on n’approche pas assez pour voir la trace des ongles ». (M. Cohen, ibid.) Murs de façades ensoleillées, aperçus entre les feuillages, presque immatériels, crible précisément. Ou mur au revêtement relâché, couleurs et plâtre presque au bord de l’avalanche, où deux arbres soigneusement taillés et encadrés projettent la frise de leur coiffe feuillue, libre, film d’une hydre hirsute qui s’accouple se reproduit par ses synapses tentaculaires emmêlées Avec le petit livre de Marcel Cohen, un dialogue peut s’engager avec toutes les sortes de murs rencontrés et les apparitions que réservent les accidents de leurs surfaces éprouvées, évitant qu’on ne les laisse en l’état monter, continuer leur œuvre d’enfermement, permettant au contraire d’encourager la porosité par exercice mental régulier.

Comment les images de ceux et celles que l’on a le plus approché, jusqu’à quelques fois les confondre avec notre chair, se dissolvent en nous, se transcendent en averses de points, de traits, de tâches, de macules, des sortes de toiles sensorielles blessées comme programmées pour repérer d’autres présences du même type à attirer pour leur faire subir le même processus d’intériorisation, des toiles cannibales ! ? Quelques autres œuvres d’Adam Helms donnent une idée. Elles représentent, en petit, des silhouettes d’armes militaires de destruction foudroyante, des avions de combat, des missiles, des bombardiers. Forces guerrières légitimes auréolées de la violence légitime. Mais l’on dirait aussi bien des formes agrandies de microbes, de virus guerriers. Tout engin de mort, une fois sorti de cerveaux humains et lâché dans la réalité par les industries de la guerre, ensuite multiplié et banalisé par les industries du loisir et du cinéma, va proliférer en drones symboliques qui reviennent coloniser l’imaginaire humain, s’infiltrer dans les mouvements où, à l’échelle individuelle, se jouent les combats pour le maintien ou non de l’intégrité des territoires intérieurs, pour la maîtrise des stratégies de territorialisation et déterritorialisation. Nous sommes contaminés par les aléas graphiques de ces machines à tuer qui, en nous aussi, s’infiltrent, bombardent, pilonnent, trouent, brûlent, ravagent. Elles deviennent les représentations métaphoriques de ce qui nous ronge, des prédateurs sournois du temps qui altèrent détournent détruisent rançonnent les images de ce à quoi l’on tient le plus.

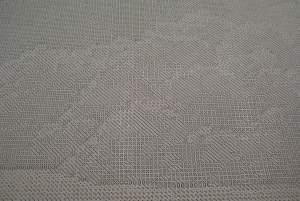

De toute l’immanence brûlante de ce pointillisme, fusionnel et fissionnel, Evariste Richer étale à nos pieds une mise en scène paisible, sable mouvant de pixels noirs et blancs, aveuglant et dévorant. Le tapis idéal pour une chambre secrète où le corps de deux amants nus tomberaient en pâmoison, déclenchant la réaction en chaîne d’innombrables coups de dès par lesquelles leur rencontre se joue, disparaissant dans l’envol et l’avalanche des 45.000 petits cubes blancs et noirs combinant dans leur tourbillon d’infinies combinaisons d’harmonie éternelle ou de séparation irrémédiable, paradis ou enfer. Ils disparaissent comme sous des gerbes d’eau ou de poudreuse, expérience fugace de l’unisson retrouvée dans l’éclatement aléatoire de toutes leurs vibrations désirantes. Panorama de milliers de points qui forment une convergence, un réseau subtil de confluences, une sorte d’unité de surface, magique et fuyante, à l’instar de ces ballets de fumeroles certains matins sur le miroir des étangs. C’est l’effet d’une tension frissonnante, vaporeuse, qui traverse les traits d’un visage paysage, toujours sur le point de s’évanouir, de glisser ailleurs. Quand le regard balaie l’image au sol, les points semblent magnétiquement se déplacer, courir, voler, ruisseler, esquissant d’autres figures, jamais fixées. Toujours ailleurs, toujours passées. « Les dés sont placés les uns à côté des autres, sans être collés (ni entre eux ni au sol), ce qui confère ce sentiment de fragilité à l’ensemble qui risque la dissolution sous tout coup de pied maladroit. » (Livret de la galerie). Le rêve d’une couverture neigeuse dévalant des montagnes, épousant reptilienne la forme des vallées, des forêts et brouillards, changeant sans cesse de visage et de caresse fourmillante, au ralenti. Au pied de l’œuvre ou du baiser, l’exaltation de l’attente, de se remettre en jeu soi-même, la possibilité de tout recevoir mais aussi de tout perdre d’un coup, au moindre geste maladroit. Et cette tension face à une image unique de 45.000 dès pouvant bouger pour changer de configuration et peut-être nous expulser – à l’instar de ces grands tableaux constitués par des milliers de personnes dont les positions et gestes font évoluer un tableau, un symbole, un message, lors de grandes parades patriotiques ou sportives -, voire nous rendre étranger à elle, exactement comme le baiser est une hypothèse de recréer une unicité, un bord à bord vierge, cette tension face à l’image unique est d’emblée mise en dialectique avec l’immense avalanche d’images qui nous submerge en permanence, annulant toute possibilité d’instants réellement à soi ou partagés avec attention, et que met en scène de manière très efficace Erik Kessels dans son installation 24 HRS Photos, soit une coulée continue plastique de « toutes les images mises en ligne en l’espace de 25 heure », une avalanche broyant toute séparation entre public et privé, un trop plein. (Pierre Hemptinne)

Tagged: Aby Warburg, art et paysage, expérience du sensible, fabrication d'images, sentiment amoureux