Antoine a tout pour être heureux. Une belle femme qui l'aime, deux enfants adorables, un travail qui rapporte, une belle et grande maison. Mais attention, Antoine est un gros rebelle, et il va dire merde à son job, merde à sa famille, merde à ses amis. Pour aller pêcher à la mouche et se retrouver un peu avec lui-même, merde quoi c'est vrai. Deux jours à tuer est donc une sorte d'Into the wild version béret-baguette, un monument de subversion pour personnes du quatrième âge, un surréaliste navet faisant passer les précédents films de Jean Becker (soit que des publicités géantes pour Saint-Morêt, et souvent même pire) pour de puissants chefs d'oeuvre. Tout y est détestable, sauf ce que Becker voudrait faire passer pour détestable. Tout y est laid, con, creux, puant, à tel point que même le plus méchant des méchants critiques ne pourrait pas rendre hommage à ce film à sa juste valeur.

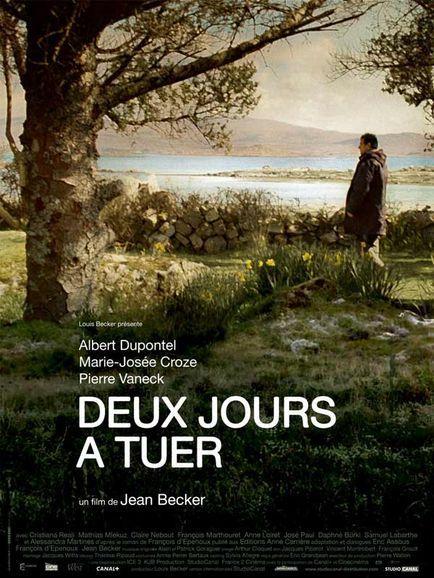

Antoine a tout pour être heureux. Une belle femme qui l'aime, deux enfants adorables, un travail qui rapporte, une belle et grande maison. Mais attention, Antoine est un gros rebelle, et il va dire merde à son job, merde à sa famille, merde à ses amis. Pour aller pêcher à la mouche et se retrouver un peu avec lui-même, merde quoi c'est vrai. Deux jours à tuer est donc une sorte d'Into the wild version béret-baguette, un monument de subversion pour personnes du quatrième âge, un surréaliste navet faisant passer les précédents films de Jean Becker (soit que des publicités géantes pour Saint-Morêt, et souvent même pire) pour de puissants chefs d'oeuvre. Tout y est détestable, sauf ce que Becker voudrait faire passer pour détestable. Tout y est laid, con, creux, puant, à tel point que même le plus méchant des méchants critiques ne pourrait pas rendre hommage à ce film à sa juste valeur.Ça avait évidemment très peu de chances d'être bon : Jean Becker est sans doute le plus mauvais cinéaste français en activité, voire même le plus dangereux, nourrissant régulièrement les foules d'atmosphères rances et nostalgiques, très travail-famille-patrie, et d'odes à la France qui se lève tôt et ne se plaint pas. On devine qu'il a envisagé Deux jours à tuer comme un contrepied géant, une sorte de doigt d'honneur au monde, une grosse tarte à la crème bien dérangeante tout droit dans le nez des bien-pensants. D'où l'idée lumineuse d'engager Albert Dupontel, acteur-réalisateur autrefois fréquentable, et qui passe désormais son temps à gâcher son talent et à apprendre aux gens (derrière la caméra, sur les plateaux télé et ailleurs) ce qu'est la vraie vie et comment il faut vivre. Cet insupportable donneur de leçons livre une prestation en tous points conforme à ce que souhaitait Becker : ouh qu'il est vulgaire, ouh qu'il est méchant, même qu'il maltraite les femmes et méprise ses enfants (heureusement il est gentil avec les chiens). Qu'on ne s'inquiète pas, la rédemption arrivera bien assez tôt, au terme d'un film heureusement assez court (mais déjà trop long).

"Ça commence comme un Sautet qui dérape et ça continue comme un Becker au mieux de sa forme" : c'est Dupontel qui le dit, au gré d'innombrables séances de promotion et de prêchi-prêcha sur nos vies de con. Il faut vraiment ne rien avoir compris au cinéma pour pouvoir affirmer cela haut et fort et sans honte. Le "dérapage" évoqué par Dupontel atteindra son climax avec une longue scène de dîner au cours de laquelle Becker, se prenant pour Haneke, tentera d'aller toujours plus loin dans le malaise. En fait, c'est plutôt à une exploration du potentiel de consternation du spectateur que se livre le pseudo-cinéaste : mais jusqu'où ira-t-il dans le pathétique, les réflexions creuses, la provoc à deux balles ? Loin, très loin. Le pire, c'est que le dernier quart d'heure du film (très différent mais aussi mauvais, formant un ensemble bien homogène avec la première partie) semblera justifier ce ramassis de conneries auprès des plus influençables. Alors que rien, mais alors rien, ne peut justifier un tel film. Sauf une envie de relancer ces si jolies idées que sont le poujadisme, le retour aux vraies valeurs et autres leitmotivs de Philippe de Villiers et Alain Madelin. Dommage que les notes négatives n'existent pas.

0/10