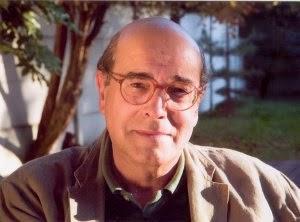

On l'associait généralement à la musique, pas n'importe quelle musique, le jazz, dont ses livres épousaient les syncopes et les silences. Christian Gailly, vient-on d'apprendre, est mort à 70 ans. Écrivain d'une rare élégance (je parle de ses romans, pas de lui, puisque je ne l'avais jamais rencontré, mais on peut supposer...), il avait publié depuis 1987 quinze ouvrages chez Minuit, dont Dernier amour, réédité au format de poche la semaine dernière, et les quatre qui suivent, sur lesquels j'avais eu l'occasion de me pencher plus précisément.

L'air (1991)

Christian Gailly a une manière bien à lui de rendre l'épaisseur de L'air, cet élément qui est le titre de son dernier roman. Il y a la lumière, la chaleur, le bourdonnement des guêpes, et les couleurs d'une toile avec laquelle se débat, sans grands résultats, le peintre Soti. Tout effort créatif semble trop important pour lui, comme s'il se débattait dans des filets auxquels il ne parvient pas à échapper. Pour ne rien arranger, Suzanne, sa femme, le regarde d'un air de plus en plus indifférent et Louis, leur fils, a dû faire une grosse bêtise dont nous avons bien du mal à comprendre la teneur.

On l'associait généralement à la musique, pas n'importe quelle musique, le jazz, dont ses livres épousaient les syncopes et les silences. Christian Gailly, vient-on d'apprendre, est mort à 70 ans. Écrivain d'une rare élégance (je parle de ses romans, pas de lui, puisque je ne l'avais jamais rencontré, mais on peut supposer...), il avait publié depuis 1987 quinze ouvrages chez Minuit, dont Dernier amour, réédité au format de poche la semaine dernière, et les quatre qui suivent, sur lesquels j'avais eu l'occasion de me pencher plus précisément.

L'air (1991)

Christian Gailly a une manière bien à lui de rendre l'épaisseur de L'air, cet élément qui est le titre de son dernier roman. Il y a la lumière, la chaleur, le bourdonnement des guêpes, et les couleurs d'une toile avec laquelle se débat, sans grands résultats, le peintre Soti. Tout effort créatif semble trop important pour lui, comme s'il se débattait dans des filets auxquels il ne parvient pas à échapper. Pour ne rien arranger, Suzanne, sa femme, le regarde d'un air de plus en plus indifférent et Louis, leur fils, a dû faire une grosse bêtise dont nous avons bien du mal à comprendre la teneur.

Malgré tout ce qui pèse sur les personnages comme une menace sourde, l'écriture de Christian Gailly est d'une extraordinaire légèreté. Elle s'avance, elle recule, elle danse comme le font les guêpes dans la lumière, échappant à la densité trop forte de l'air. On est séduit, emporté par ce mouvement dont on partage le rythme, au risque de souffrir des mêmes choses que les personnages. Dring (1992) Christian Gailly a un regard et un ton indissociables l'un de l'autre et reconnaissables après quelques lignes: les détails sont d'une netteté parfaite, on croit qu'on va s'y perdre et très vite cependant, une image globale surgit, nourrie de petits éclats de lumière, de phrases courtes et d'hésitations dans le mouvement de la description. Dring pourrait se résumer en répétant simplement le titre. Cela ferait dring, dring, dring, et Asker, le personnage central, qui vit seul des journées tranquilles, serait à peine perturbé par quelques questions fondamentales: faut-il faire la sieste avant de travailler ou le contraire? Dois-je sortir la poubelle immédiatement ou attendre? À qui sont ces pieds que je vois passer? On sonne: je me lève pour ouvrir ou est-ce que j'attends qu'on renonce à me voir surgir? Le livre coule comme les jours, paragraphe bref derrière paragraphe bref. On a l'impression que rien ne peut se passer et puis, insidieusement, une sorte de tragédie se met en place. Elle n'est pas prise au sérieux, elle ne pèse pas un seul instant sur l'écriture, mais elle impose petit à petit ses propres lois et entraîne Asker, cet être apparemment immobile, sur un chemin inattendu.

Il y a beaucoup de grâce dans Dring. Elle naît dès les premières lignes et ne disparaît pas avec les dernières. Elle est aussi une des marques de Gailly, un écrivain qu'on devine insensible aux grandes tendances du moment et qui se préoccupe surtout de rester fidèle à ses propres conceptions, très musicales, du roman. L'incident (1996) Il faut peu de chose, parfois, pour engendrer de grandes catastrophes. Christian Gailly, un écrivain qui ne pousse pas ses titres du col, le prouve une fois encore dans L'incident. Sa bibliographie fait rêver, on se la répète comme une brève litanie : Dit-il, K. 622, L'air, Dring, Les fleurs et Be-bop. De petites pierres qu'il lance dans un quotidien qui s'en trouve à peine bousculé, mais bousculé quand même... D'ailleurs, tout commence par une bousculade, en rue. Marguerite Muir vient de s'acheter une paire de chaussures et se retrouve dans la cohue, sur le trottoir. N'eut pas le temps de refermer son sac à main. On la bouscula. On le lui arracha. Qui, on? Du calme. Du calme, en effet. Christian Gailly n'est pas du genre à précipiter le mouvement. Ses vies minuscules à lui méritent qu'on s'y attarde, qu'on en examine les détails. C'est dans leurs détails, en effet, que se trouve la vérité de ses personnages. Ses personnages, donc: Marguerite Muir, dentiste, la quarantaine, passionnée d'aviation, assez pour piloter pendant ses loisirs; Georges Palet, qui ramassera le portefeuille de Marguerite, aura le réflexe assez naturel d'aller le porter à la police, puis dérapera sur l'idée de cette femme dont un fragment d'existence a croisé la sienne, assez pour devenir l'objet d'une chasse obsessionnelle. Trois lignes de citation, ci-dessus, ont dû suffire pour constater que Christian Gailly pratique l'écriture comme une gymnastique complexe, dans des mouvements hachés, avec des reprises de souffle et de brèves apnées. Un autre exemple pour restituer ce ton singulier, avant que Georges trouve le portefeuille de Marguerite. Il vient de faire remplacer la pile de sa montre: En attendant, il paya. Passa sa main dans le bracelet extensible, ajusta la montre à son poignet, la regarda. Elle était comme neuve, pas une rayure, pas un éclat dans le chrome, une vague trace sur le verre, mais rien, ça se nettoie, la trace du doigt d'une fille, mais rien, ça s'en va. Nous voici de nouveau réunis, lui dit-il, on s'en reprend pour un an et demi. S'il savait, il ne parlerait pas ainsi à sa montre. Parce qu'avant, bien avant un an et demi, il y aura la rencontre avec Marguerite, et une succession d'événements qui l'entraînent loin de ses habitudes, et jusque dans le ciel bleu, si bleu que sa profondeur vertigineuse donne des sensations d'infinie plongée. Mais il ne faut pas en dire trop, on aimerait parler de ce roman à la manière dont l'auteur nous en livre les éléments, pièces d'un puzzle qu'il reconstitue patiemment, ou fils d'une tapisserie assemblée avec précision. Laisser venir les choses, laisser s'attarder le regard, comme celui de Marguerite sur Georges en noir, blanc, gris. Prendre le temps d'intégrer au récit les huit phases auxquelles le pilote doit être attentif, de la visite prévol au parking, après l'atterrissage. Christian Gailly le fait bien, lui, dans des pages techniques, froides, coupantes comme le passage d'un avion au-dessus de soi. Cela paraît assez gratuit, mais, curieusement, s'inscrit malgré tout dans le droit fil d'une logique romanesque implacable.

Artisan solitaire et rigoureux d'une entreprise littéraire toujours surprenante, Christian Gailly nous fait des cadeaux appréciables parce que très personnels, et on les reçoit avec un plaisir qu'il ne faut pas dissimuler. La passion de Martin Fissel-Brandt (1998) Christian Gailly nous avait donné l'habitude de titres brefs. Le voici qui surprend avec un intitulé, à sa mesure, presque interminable: La passion de Martin Fissel-Brandt. Il n'a pas pour autant renoncé à une grande économie de moyens dans l'écriture. Son neuvième roman commence ainsi: 13 à 19 grammes. C'est ce que pèse un rouge-gorge. Etait-ce suffisant pour faire pencher la balance? Quelle balance? C'est une image. Et continue, à sa manière, par les grands effets de petites causes. Il suffit à Martin Fissel-Brandt, dans la maison où il est en vacances, d'avoir l'attention attirée par cet animal minuscule, quelques grammes, pour que sa vie bascule. L'oiseau a fait bouger un cadre. Derrière le cadre, il y a une lettre. La lettre appartient à une femme qui habite Paris, son adresse est celle qu'Anna occupa quand Martin la fréquentait. Le même appartement, pour faire bonne mesure. Anna a disparu, elle avait une bonne raison pour cela, elle l'avait annoncé depuis longtemps. Une piste se dessine, la passion renaît... Passion bien sage dans le texte, toujours aussi retenu, mais qui envoie Martin Fissel-Brandt, cadre chez Volvo, dans un pays asiatique lointain où, peut-être, il lui sera donné de retrouver Anna, malgré la guérilla qui empêche de vivre normalement. Il y a des tirs, des phares qui explosent, des morts... Il y a surtout, en moins de cent cinquante pages, tout un parcours tendu vers un but unique, sans jamais insister sur celui-ci, puisqu'il se trouve tout naturellement au bout du chemin. Christian Gailly a l'art de dire beaucoup en peu de mots. Mais on entend bien ses sous-entendus, qui font l'essentiel de son roman. Et, pour ne pas l'abandonner ainsi, les premières lignes de La roue, recueil de nouvelles paru l'an dernier:

Il faisait très chaud, 35 degrés sous abri. Je n’ai pas dit à l’ombre, j’ai dit sous abri. Je m’en doutais un peu, remarque, ça ne m’a pas surpris. À force de vivre, n’est-ce pas, on a l’habitude, on évalue la température de l’air. À un ou deux degrés près, on le sait, on est capable de dire combien il fait. Moi je pensais qu’il faisait 32 ou 33, jusqu’à ce que j’aille voir. Je n’y suis pas allé exprès. Je me moquais bien de savoir exactement combien il faisait. J’ai lu 35 degrés sur le vieux thermomètre accroché dans la remise quand je suis allé chercher le marteau. La caisse à outils était sur l’établi, sous le thermomètre, alors j’ai regardé. Pour autant je n’ai pas eu plus chaud. Un gros marteau dont je ne me sers jamais. Je n’ai d’ailleurs pas eu à m’en servir, ma seule force a suffi. Je dis ma seule force, je parle de ma force comme si, j’ai l’air de dire que, mais non. Plutôt modeste pour un homme de ma taille, ma force, néanmoins supérieure à celle de cette femme. En tout cas suffisante, car même supérieure elle aurait pu ne pas suffire. Elle a suffi. Mais je ne pouvais pas le savoir. Je suis donc allé chercher le marteau que la femme me demandait. Elle a sonné chez moi pour me demander ça.