This is my country, vu par Youri

Gralak

Un après-midi de janvier, au musée des Beatles, deux jeunes filles noires se présentent au guichet. Comme il est coutume de le faire, Jim, l'un des hôtes d'accueil du musée, vêtu d'une veste

Sergent Pepper jaune, leur souhaite la bienvenue et leur demande d'où elle viennent. « Nous venons du Michigan, nous travaillons à Detroit, au musée Motown », répond l'une

d'elle, en souriant. « Wooh-hoo, s'exlame alors Jim, c'est merveilleux, vous êtes nos cousines ! » A l'instant de rétorquer ceci, avec un enthousiasme que je lui

connais et qui n'est jamais feint, peut-être Jim avait-il en tête ce passage de l'Anthology des Beatles, où l'on voit Paul McCartney demander au DJ d'une station de radio américaine de passer un

disque de Marvin Gaye (de mémoire), sous l'œil ému et réjoui d'un couple de musiciens membre du légendaire label de Berry Gordy Junior - Tamla Motown, donc. Peut-être a-t-il songé, en un éclair à

la reprise, de You've Really Got A Hold On Me de Smokey Robinson par les Beatles (1963) ; à celle de We Can Work It Out (1970) des Beatles par Stevie Wonder. Ou, plus

naturellement encore, la confrontation physique de jeunes gens de 25-30 ans, s'employant en 2008 à perpétuer l'histoire de deux mythes de la musique populaire vieux de près d'un demi-siècle, lui

faisait-elle tenir pour acquis que nous appartenions, elles et nous, à la même famille, qu'il existait entre nous tous comme un lien de sang.

La soul serait-elle simplement la pop music noire américaine ? La réponse ne se satisferait sans doute pas d'un oui ou d'un non catégoriques. On peut toutefois souligner pour commencer qu'à

l'instar des amateurs de pop, les fans de soul ont leurs préférences, leurs totems, leurs chapelles. Au cours de la décennie 1960, s'opposent ainsi deux grands labels : Stax et Motown. Le

premier, basé à Memphis, incarne un versant plus brut, radical, et rythmé : la southern soul. Le second, depuis Detroit, donc, produit une musique ouvertement plus soucieuse de son

impact mélodique, plus consensuelle, et, c'est là le point, plus facilement acceptable pour le public blanc : la northern soul - celle-là même qui fit fureur dans les clubs de Wigan

et Blackpool en Angleterre. Les Impressions quant à eux viennent de Chicago et échouent à être strictement classifiés dans l'une de ces deux catégories. On parle à leur sujet de « Chicago

Sound ». Au début des sixties, leur instrumentation, leurs sens velouté des harmonies vocales et la légèreté assumée de leurs intentions les rapprochent plus volontiers de la branche Motown.

On peut le voir sur cette vidéo de 1965 (http://uk.youtube.com/watch?v=KOmd-WkJrSI) : la chanson It's All Right pourrait par exemple très bien être reprise aujourd'hui sur scène par

Jonathan Richman, dont Cyril nous parlait hier. Mais en 1968, cette légèreté là n'est plus de mise. Le 4 avril, Martin Luther King est assassiné par balles à Memphis. Comme beaucoup d'autres de

ses concitoyens noirs, Curtis Mayfield, le chanteur / guitariste des Impressions est profondément choqué et sait que sa musique se doit désormais, d'une manière ou d'une autre, de porter un

message fort.

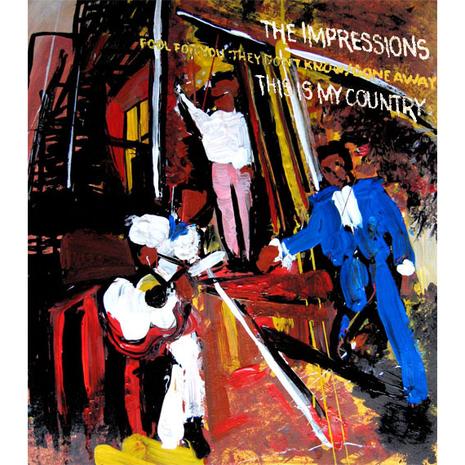

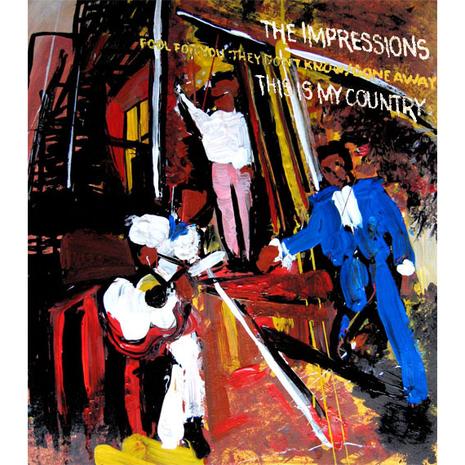

This is My Country paraît en novembre 1968. Sur la pochette, Curtis Mayfield, Fred Cash et Sam Goaden posent sur un amas de briques et de bois, près de l'escalier d'évacuation d'un

immeuble. Curtis porte une guitare acoustique. L'interprétation que l'on peut faire de cette image avant l'écoute du disque est double, écartelée entre la fierté revendicative du slogan -

Ceci est mon pays - et l'ironie qui consiste à poser aussi strictement devant un paysage en lambeaux. Tout au moins se dit-on alors que le disque, en regard de son enveloppe, doit être conçu

comme un authentique manifeste. Ce qu'il n'est pas. Ou pas vraiment. En réalité, seules deux chansons portent en elles un message allant dans ce sens : la première et la dernière. They

Don't Know (« Ils ne savent pas »), en ouverture, proclame : « Nous venons à nouveau de perdre un leader. Seigneur, allons-nous devoir encore subir cela

longtemps ? (...) Mais s'ils pensent que nous n'avons plus personne pour nous guider, c'est qu'ils ne savent pas / que chaque frère est un leader, et que chaque sœur est une

éleveuse ». La chanson éponyme, quant à elle, This Is My Country, se clôt sur ces mots : « Trop de gens sont morts pour que je puisse avoir le droit de

voyager en seconde classe (...) J'ai payé le prix de trois cents ans et plus d'esclavagisme, de sueur et de marques sur mon dos. Ceci est mon pays. » De fait, voilà ce qui

s'appelle délimiter un territoire. Ceux qui n'adhèrent pas à ce message peuvent rebrousser chemin. Les autres auront le droit à une succession de chansons d'amour, ne dépassant quasiment jamais

les trois minutes et étrangères à toute forme de concept-album alors en vogue.

Ce qui se passe ici en vérité est à la fois subtil et simple, requérant un certain nombre d'écoutes avant de le comprendre : la sensualité, la douceur de Mayfield pénètre le message

politique d'ouverture, tandis que le contexte social déteint sur des chansons dont la faconde n'est pas toujours fondamentalement différente de celles de 1964-65. Stay Close To Me, par

exemple, a beaucoup de points communs avec les hits Motown des Supremes ou des Isley Brothers - le rythme, l'instrumentation, la ligne de basse sinueuse, l'impulsion d'un piano enjoué, les

paroles. Ce qui l'en différencie, c'est l'absence de ce vernis d'autrefois, ou de quoique ce soit cherchant à impressionner l'auditeur - les overdubs d'à peu près chaque instrument, le lustrage,

les guirlandes de vibraphone, les robes en satin de Diana Ross. Cela peut sembler un détail, mais cela change tout. Cette musique, au départ destinée à vendre du rêve en masse, se trouve à

présent ancrée dans le réel, sans rien perdre de sa force mélodique ni de son pouvoir sur le corps. Elle laisse entrevoir aussi par fugaces instants la singularité du jeu de guitare de Curtis

Mayfield qui, par petites touches d'une virtuosité presque imperceptible (je recommande définitivement d'écouter ce disque au casque) sait accompagner les sentiments les plus contradictoires. Sur

So Unusual, sa voix de falsetto grimpe aussi haut que la section de cuivres, elle, descend, jusqu'à toucher terre avec une solennité quasi latine, renforçant encore cette sensation du

chanteur dont l'âme essaye de s'élever dans un décor dont il est hélas impossible d'occulter la tristesse et le dénuement.

Cet album (qui, sur la réédition CD de 2001, est couplé avec son successeur, The Young Mod's Forgotten Story) m'a été offert par mon ami David, chanteur guitariste d'un groupe de rock

lyonnais, The Purple Lords, juste avant mon départ pour l'Angleterre. Il savait que, de Curtis Mayfield, je ne possédais que deux disques seventies, et rien des Impressions. Il avait aussi ajouté

dans le package son album live solo de 1970, Curtis Live, ce qui était une idée lumineuse. Le live en question débute par l'exacte chanson qui clôturait The Young Mod's Forgotten

Story : Mighty Mighty (Spade and Whitey). La version de Curtis Live, plus longue d'environ quatre minutes, est infiniment plus aventureuse, complexe et vivante,

tissant des liens vers le funk naissant, le spoken-word, le hip-hop à venir. D'une manière générale, il est sans doute indéniable que Curtis Mayfield, musicalement et en termes d'implication

politique, n'aura jamais été aussi important que tout le long de sa discographie 70's, sur des albums comme Curtis ou Superfly. Mais il n'aura jamais été aussi pop, au

sens où nous l'entendons ici, qu'avec les Impressions sur This Is My Country.

This is my country, vu par Youri

Gralak

Un après-midi de janvier, au musée des Beatles, deux jeunes filles noires se présentent au guichet. Comme il est coutume de le faire, Jim, l'un des hôtes d'accueil du musée, vêtu d'une veste

Sergent Pepper jaune, leur souhaite la bienvenue et leur demande d'où elle viennent. « Nous venons du Michigan, nous travaillons à Detroit, au musée Motown », répond l'une

d'elle, en souriant. « Wooh-hoo, s'exlame alors Jim, c'est merveilleux, vous êtes nos cousines ! » A l'instant de rétorquer ceci, avec un enthousiasme que je lui

connais et qui n'est jamais feint, peut-être Jim avait-il en tête ce passage de l'Anthology des Beatles, où l'on voit Paul McCartney demander au DJ d'une station de radio américaine de passer un

disque de Marvin Gaye (de mémoire), sous l'œil ému et réjoui d'un couple de musiciens membre du légendaire label de Berry Gordy Junior - Tamla Motown, donc. Peut-être a-t-il songé, en un éclair à

la reprise, de You've Really Got A Hold On Me de Smokey Robinson par les Beatles (1963) ; à celle de We Can Work It Out (1970) des Beatles par Stevie Wonder. Ou, plus

naturellement encore, la confrontation physique de jeunes gens de 25-30 ans, s'employant en 2008 à perpétuer l'histoire de deux mythes de la musique populaire vieux de près d'un demi-siècle, lui

faisait-elle tenir pour acquis que nous appartenions, elles et nous, à la même famille, qu'il existait entre nous tous comme un lien de sang.

La soul serait-elle simplement la pop music noire américaine ? La réponse ne se satisferait sans doute pas d'un oui ou d'un non catégoriques. On peut toutefois souligner pour commencer qu'à

l'instar des amateurs de pop, les fans de soul ont leurs préférences, leurs totems, leurs chapelles. Au cours de la décennie 1960, s'opposent ainsi deux grands labels : Stax et Motown. Le

premier, basé à Memphis, incarne un versant plus brut, radical, et rythmé : la southern soul. Le second, depuis Detroit, donc, produit une musique ouvertement plus soucieuse de son

impact mélodique, plus consensuelle, et, c'est là le point, plus facilement acceptable pour le public blanc : la northern soul - celle-là même qui fit fureur dans les clubs de Wigan

et Blackpool en Angleterre. Les Impressions quant à eux viennent de Chicago et échouent à être strictement classifiés dans l'une de ces deux catégories. On parle à leur sujet de « Chicago

Sound ». Au début des sixties, leur instrumentation, leurs sens velouté des harmonies vocales et la légèreté assumée de leurs intentions les rapprochent plus volontiers de la branche Motown.

On peut le voir sur cette vidéo de 1965 (http://uk.youtube.com/watch?v=KOmd-WkJrSI) : la chanson It's All Right pourrait par exemple très bien être reprise aujourd'hui sur scène par

Jonathan Richman, dont Cyril nous parlait hier. Mais en 1968, cette légèreté là n'est plus de mise. Le 4 avril, Martin Luther King est assassiné par balles à Memphis. Comme beaucoup d'autres de

ses concitoyens noirs, Curtis Mayfield, le chanteur / guitariste des Impressions est profondément choqué et sait que sa musique se doit désormais, d'une manière ou d'une autre, de porter un

message fort.

This is My Country paraît en novembre 1968. Sur la pochette, Curtis Mayfield, Fred Cash et Sam Goaden posent sur un amas de briques et de bois, près de l'escalier d'évacuation d'un

immeuble. Curtis porte une guitare acoustique. L'interprétation que l'on peut faire de cette image avant l'écoute du disque est double, écartelée entre la fierté revendicative du slogan -

Ceci est mon pays - et l'ironie qui consiste à poser aussi strictement devant un paysage en lambeaux. Tout au moins se dit-on alors que le disque, en regard de son enveloppe, doit être conçu

comme un authentique manifeste. Ce qu'il n'est pas. Ou pas vraiment. En réalité, seules deux chansons portent en elles un message allant dans ce sens : la première et la dernière. They

Don't Know (« Ils ne savent pas »), en ouverture, proclame : « Nous venons à nouveau de perdre un leader. Seigneur, allons-nous devoir encore subir cela

longtemps ? (...) Mais s'ils pensent que nous n'avons plus personne pour nous guider, c'est qu'ils ne savent pas / que chaque frère est un leader, et que chaque sœur est une

éleveuse ». La chanson éponyme, quant à elle, This Is My Country, se clôt sur ces mots : « Trop de gens sont morts pour que je puisse avoir le droit de

voyager en seconde classe (...) J'ai payé le prix de trois cents ans et plus d'esclavagisme, de sueur et de marques sur mon dos. Ceci est mon pays. » De fait, voilà ce qui

s'appelle délimiter un territoire. Ceux qui n'adhèrent pas à ce message peuvent rebrousser chemin. Les autres auront le droit à une succession de chansons d'amour, ne dépassant quasiment jamais

les trois minutes et étrangères à toute forme de concept-album alors en vogue.

Ce qui se passe ici en vérité est à la fois subtil et simple, requérant un certain nombre d'écoutes avant de le comprendre : la sensualité, la douceur de Mayfield pénètre le message

politique d'ouverture, tandis que le contexte social déteint sur des chansons dont la faconde n'est pas toujours fondamentalement différente de celles de 1964-65. Stay Close To Me, par

exemple, a beaucoup de points communs avec les hits Motown des Supremes ou des Isley Brothers - le rythme, l'instrumentation, la ligne de basse sinueuse, l'impulsion d'un piano enjoué, les

paroles. Ce qui l'en différencie, c'est l'absence de ce vernis d'autrefois, ou de quoique ce soit cherchant à impressionner l'auditeur - les overdubs d'à peu près chaque instrument, le lustrage,

les guirlandes de vibraphone, les robes en satin de Diana Ross. Cela peut sembler un détail, mais cela change tout. Cette musique, au départ destinée à vendre du rêve en masse, se trouve à

présent ancrée dans le réel, sans rien perdre de sa force mélodique ni de son pouvoir sur le corps. Elle laisse entrevoir aussi par fugaces instants la singularité du jeu de guitare de Curtis

Mayfield qui, par petites touches d'une virtuosité presque imperceptible (je recommande définitivement d'écouter ce disque au casque) sait accompagner les sentiments les plus contradictoires. Sur

So Unusual, sa voix de falsetto grimpe aussi haut que la section de cuivres, elle, descend, jusqu'à toucher terre avec une solennité quasi latine, renforçant encore cette sensation du

chanteur dont l'âme essaye de s'élever dans un décor dont il est hélas impossible d'occulter la tristesse et le dénuement.

Cet album (qui, sur la réédition CD de 2001, est couplé avec son successeur, The Young Mod's Forgotten Story) m'a été offert par mon ami David, chanteur guitariste d'un groupe de rock

lyonnais, The Purple Lords, juste avant mon départ pour l'Angleterre. Il savait que, de Curtis Mayfield, je ne possédais que deux disques seventies, et rien des Impressions. Il avait aussi ajouté

dans le package son album live solo de 1970, Curtis Live, ce qui était une idée lumineuse. Le live en question débute par l'exacte chanson qui clôturait The Young Mod's Forgotten

Story : Mighty Mighty (Spade and Whitey). La version de Curtis Live, plus longue d'environ quatre minutes, est infiniment plus aventureuse, complexe et vivante,

tissant des liens vers le funk naissant, le spoken-word, le hip-hop à venir. D'une manière générale, il est sans doute indéniable que Curtis Mayfield, musicalement et en termes d'implication

politique, n'aura jamais été aussi important que tout le long de sa discographie 70's, sur des albums comme Curtis ou Superfly. Mais il n'aura jamais été aussi pop, au

sens où nous l'entendons ici, qu'avec les Impressions sur This Is My Country.

Magazine Culture

This is my country, vu par Youri

Gralak

Un après-midi de janvier, au musée des Beatles, deux jeunes filles noires se présentent au guichet. Comme il est coutume de le faire, Jim, l'un des hôtes d'accueil du musée, vêtu d'une veste

Sergent Pepper jaune, leur souhaite la bienvenue et leur demande d'où elle viennent. « Nous venons du Michigan, nous travaillons à Detroit, au musée Motown », répond l'une

d'elle, en souriant. « Wooh-hoo, s'exlame alors Jim, c'est merveilleux, vous êtes nos cousines ! » A l'instant de rétorquer ceci, avec un enthousiasme que je lui

connais et qui n'est jamais feint, peut-être Jim avait-il en tête ce passage de l'Anthology des Beatles, où l'on voit Paul McCartney demander au DJ d'une station de radio américaine de passer un

disque de Marvin Gaye (de mémoire), sous l'œil ému et réjoui d'un couple de musiciens membre du légendaire label de Berry Gordy Junior - Tamla Motown, donc. Peut-être a-t-il songé, en un éclair à

la reprise, de You've Really Got A Hold On Me de Smokey Robinson par les Beatles (1963) ; à celle de We Can Work It Out (1970) des Beatles par Stevie Wonder. Ou, plus

naturellement encore, la confrontation physique de jeunes gens de 25-30 ans, s'employant en 2008 à perpétuer l'histoire de deux mythes de la musique populaire vieux de près d'un demi-siècle, lui

faisait-elle tenir pour acquis que nous appartenions, elles et nous, à la même famille, qu'il existait entre nous tous comme un lien de sang.

La soul serait-elle simplement la pop music noire américaine ? La réponse ne se satisferait sans doute pas d'un oui ou d'un non catégoriques. On peut toutefois souligner pour commencer qu'à

l'instar des amateurs de pop, les fans de soul ont leurs préférences, leurs totems, leurs chapelles. Au cours de la décennie 1960, s'opposent ainsi deux grands labels : Stax et Motown. Le

premier, basé à Memphis, incarne un versant plus brut, radical, et rythmé : la southern soul. Le second, depuis Detroit, donc, produit une musique ouvertement plus soucieuse de son

impact mélodique, plus consensuelle, et, c'est là le point, plus facilement acceptable pour le public blanc : la northern soul - celle-là même qui fit fureur dans les clubs de Wigan

et Blackpool en Angleterre. Les Impressions quant à eux viennent de Chicago et échouent à être strictement classifiés dans l'une de ces deux catégories. On parle à leur sujet de « Chicago

Sound ». Au début des sixties, leur instrumentation, leurs sens velouté des harmonies vocales et la légèreté assumée de leurs intentions les rapprochent plus volontiers de la branche Motown.

On peut le voir sur cette vidéo de 1965 (http://uk.youtube.com/watch?v=KOmd-WkJrSI) : la chanson It's All Right pourrait par exemple très bien être reprise aujourd'hui sur scène par

Jonathan Richman, dont Cyril nous parlait hier. Mais en 1968, cette légèreté là n'est plus de mise. Le 4 avril, Martin Luther King est assassiné par balles à Memphis. Comme beaucoup d'autres de

ses concitoyens noirs, Curtis Mayfield, le chanteur / guitariste des Impressions est profondément choqué et sait que sa musique se doit désormais, d'une manière ou d'une autre, de porter un

message fort.

This is My Country paraît en novembre 1968. Sur la pochette, Curtis Mayfield, Fred Cash et Sam Goaden posent sur un amas de briques et de bois, près de l'escalier d'évacuation d'un

immeuble. Curtis porte une guitare acoustique. L'interprétation que l'on peut faire de cette image avant l'écoute du disque est double, écartelée entre la fierté revendicative du slogan -

Ceci est mon pays - et l'ironie qui consiste à poser aussi strictement devant un paysage en lambeaux. Tout au moins se dit-on alors que le disque, en regard de son enveloppe, doit être conçu

comme un authentique manifeste. Ce qu'il n'est pas. Ou pas vraiment. En réalité, seules deux chansons portent en elles un message allant dans ce sens : la première et la dernière. They

Don't Know (« Ils ne savent pas »), en ouverture, proclame : « Nous venons à nouveau de perdre un leader. Seigneur, allons-nous devoir encore subir cela

longtemps ? (...) Mais s'ils pensent que nous n'avons plus personne pour nous guider, c'est qu'ils ne savent pas / que chaque frère est un leader, et que chaque sœur est une

éleveuse ». La chanson éponyme, quant à elle, This Is My Country, se clôt sur ces mots : « Trop de gens sont morts pour que je puisse avoir le droit de

voyager en seconde classe (...) J'ai payé le prix de trois cents ans et plus d'esclavagisme, de sueur et de marques sur mon dos. Ceci est mon pays. » De fait, voilà ce qui

s'appelle délimiter un territoire. Ceux qui n'adhèrent pas à ce message peuvent rebrousser chemin. Les autres auront le droit à une succession de chansons d'amour, ne dépassant quasiment jamais

les trois minutes et étrangères à toute forme de concept-album alors en vogue.

Ce qui se passe ici en vérité est à la fois subtil et simple, requérant un certain nombre d'écoutes avant de le comprendre : la sensualité, la douceur de Mayfield pénètre le message

politique d'ouverture, tandis que le contexte social déteint sur des chansons dont la faconde n'est pas toujours fondamentalement différente de celles de 1964-65. Stay Close To Me, par

exemple, a beaucoup de points communs avec les hits Motown des Supremes ou des Isley Brothers - le rythme, l'instrumentation, la ligne de basse sinueuse, l'impulsion d'un piano enjoué, les

paroles. Ce qui l'en différencie, c'est l'absence de ce vernis d'autrefois, ou de quoique ce soit cherchant à impressionner l'auditeur - les overdubs d'à peu près chaque instrument, le lustrage,

les guirlandes de vibraphone, les robes en satin de Diana Ross. Cela peut sembler un détail, mais cela change tout. Cette musique, au départ destinée à vendre du rêve en masse, se trouve à

présent ancrée dans le réel, sans rien perdre de sa force mélodique ni de son pouvoir sur le corps. Elle laisse entrevoir aussi par fugaces instants la singularité du jeu de guitare de Curtis

Mayfield qui, par petites touches d'une virtuosité presque imperceptible (je recommande définitivement d'écouter ce disque au casque) sait accompagner les sentiments les plus contradictoires. Sur

So Unusual, sa voix de falsetto grimpe aussi haut que la section de cuivres, elle, descend, jusqu'à toucher terre avec une solennité quasi latine, renforçant encore cette sensation du

chanteur dont l'âme essaye de s'élever dans un décor dont il est hélas impossible d'occulter la tristesse et le dénuement.

Cet album (qui, sur la réédition CD de 2001, est couplé avec son successeur, The Young Mod's Forgotten Story) m'a été offert par mon ami David, chanteur guitariste d'un groupe de rock

lyonnais, The Purple Lords, juste avant mon départ pour l'Angleterre. Il savait que, de Curtis Mayfield, je ne possédais que deux disques seventies, et rien des Impressions. Il avait aussi ajouté

dans le package son album live solo de 1970, Curtis Live, ce qui était une idée lumineuse. Le live en question débute par l'exacte chanson qui clôturait The Young Mod's Forgotten

Story : Mighty Mighty (Spade and Whitey). La version de Curtis Live, plus longue d'environ quatre minutes, est infiniment plus aventureuse, complexe et vivante,

tissant des liens vers le funk naissant, le spoken-word, le hip-hop à venir. D'une manière générale, il est sans doute indéniable que Curtis Mayfield, musicalement et en termes d'implication

politique, n'aura jamais été aussi important que tout le long de sa discographie 70's, sur des albums comme Curtis ou Superfly. Mais il n'aura jamais été aussi pop, au

sens où nous l'entendons ici, qu'avec les Impressions sur This Is My Country.

This is my country, vu par Youri

Gralak

Un après-midi de janvier, au musée des Beatles, deux jeunes filles noires se présentent au guichet. Comme il est coutume de le faire, Jim, l'un des hôtes d'accueil du musée, vêtu d'une veste

Sergent Pepper jaune, leur souhaite la bienvenue et leur demande d'où elle viennent. « Nous venons du Michigan, nous travaillons à Detroit, au musée Motown », répond l'une

d'elle, en souriant. « Wooh-hoo, s'exlame alors Jim, c'est merveilleux, vous êtes nos cousines ! » A l'instant de rétorquer ceci, avec un enthousiasme que je lui

connais et qui n'est jamais feint, peut-être Jim avait-il en tête ce passage de l'Anthology des Beatles, où l'on voit Paul McCartney demander au DJ d'une station de radio américaine de passer un

disque de Marvin Gaye (de mémoire), sous l'œil ému et réjoui d'un couple de musiciens membre du légendaire label de Berry Gordy Junior - Tamla Motown, donc. Peut-être a-t-il songé, en un éclair à

la reprise, de You've Really Got A Hold On Me de Smokey Robinson par les Beatles (1963) ; à celle de We Can Work It Out (1970) des Beatles par Stevie Wonder. Ou, plus

naturellement encore, la confrontation physique de jeunes gens de 25-30 ans, s'employant en 2008 à perpétuer l'histoire de deux mythes de la musique populaire vieux de près d'un demi-siècle, lui

faisait-elle tenir pour acquis que nous appartenions, elles et nous, à la même famille, qu'il existait entre nous tous comme un lien de sang.

La soul serait-elle simplement la pop music noire américaine ? La réponse ne se satisferait sans doute pas d'un oui ou d'un non catégoriques. On peut toutefois souligner pour commencer qu'à

l'instar des amateurs de pop, les fans de soul ont leurs préférences, leurs totems, leurs chapelles. Au cours de la décennie 1960, s'opposent ainsi deux grands labels : Stax et Motown. Le

premier, basé à Memphis, incarne un versant plus brut, radical, et rythmé : la southern soul. Le second, depuis Detroit, donc, produit une musique ouvertement plus soucieuse de son

impact mélodique, plus consensuelle, et, c'est là le point, plus facilement acceptable pour le public blanc : la northern soul - celle-là même qui fit fureur dans les clubs de Wigan

et Blackpool en Angleterre. Les Impressions quant à eux viennent de Chicago et échouent à être strictement classifiés dans l'une de ces deux catégories. On parle à leur sujet de « Chicago

Sound ». Au début des sixties, leur instrumentation, leurs sens velouté des harmonies vocales et la légèreté assumée de leurs intentions les rapprochent plus volontiers de la branche Motown.

On peut le voir sur cette vidéo de 1965 (http://uk.youtube.com/watch?v=KOmd-WkJrSI) : la chanson It's All Right pourrait par exemple très bien être reprise aujourd'hui sur scène par

Jonathan Richman, dont Cyril nous parlait hier. Mais en 1968, cette légèreté là n'est plus de mise. Le 4 avril, Martin Luther King est assassiné par balles à Memphis. Comme beaucoup d'autres de

ses concitoyens noirs, Curtis Mayfield, le chanteur / guitariste des Impressions est profondément choqué et sait que sa musique se doit désormais, d'une manière ou d'une autre, de porter un

message fort.

This is My Country paraît en novembre 1968. Sur la pochette, Curtis Mayfield, Fred Cash et Sam Goaden posent sur un amas de briques et de bois, près de l'escalier d'évacuation d'un

immeuble. Curtis porte une guitare acoustique. L'interprétation que l'on peut faire de cette image avant l'écoute du disque est double, écartelée entre la fierté revendicative du slogan -

Ceci est mon pays - et l'ironie qui consiste à poser aussi strictement devant un paysage en lambeaux. Tout au moins se dit-on alors que le disque, en regard de son enveloppe, doit être conçu

comme un authentique manifeste. Ce qu'il n'est pas. Ou pas vraiment. En réalité, seules deux chansons portent en elles un message allant dans ce sens : la première et la dernière. They

Don't Know (« Ils ne savent pas »), en ouverture, proclame : « Nous venons à nouveau de perdre un leader. Seigneur, allons-nous devoir encore subir cela

longtemps ? (...) Mais s'ils pensent que nous n'avons plus personne pour nous guider, c'est qu'ils ne savent pas / que chaque frère est un leader, et que chaque sœur est une

éleveuse ». La chanson éponyme, quant à elle, This Is My Country, se clôt sur ces mots : « Trop de gens sont morts pour que je puisse avoir le droit de

voyager en seconde classe (...) J'ai payé le prix de trois cents ans et plus d'esclavagisme, de sueur et de marques sur mon dos. Ceci est mon pays. » De fait, voilà ce qui

s'appelle délimiter un territoire. Ceux qui n'adhèrent pas à ce message peuvent rebrousser chemin. Les autres auront le droit à une succession de chansons d'amour, ne dépassant quasiment jamais

les trois minutes et étrangères à toute forme de concept-album alors en vogue.

Ce qui se passe ici en vérité est à la fois subtil et simple, requérant un certain nombre d'écoutes avant de le comprendre : la sensualité, la douceur de Mayfield pénètre le message

politique d'ouverture, tandis que le contexte social déteint sur des chansons dont la faconde n'est pas toujours fondamentalement différente de celles de 1964-65. Stay Close To Me, par

exemple, a beaucoup de points communs avec les hits Motown des Supremes ou des Isley Brothers - le rythme, l'instrumentation, la ligne de basse sinueuse, l'impulsion d'un piano enjoué, les

paroles. Ce qui l'en différencie, c'est l'absence de ce vernis d'autrefois, ou de quoique ce soit cherchant à impressionner l'auditeur - les overdubs d'à peu près chaque instrument, le lustrage,

les guirlandes de vibraphone, les robes en satin de Diana Ross. Cela peut sembler un détail, mais cela change tout. Cette musique, au départ destinée à vendre du rêve en masse, se trouve à

présent ancrée dans le réel, sans rien perdre de sa force mélodique ni de son pouvoir sur le corps. Elle laisse entrevoir aussi par fugaces instants la singularité du jeu de guitare de Curtis

Mayfield qui, par petites touches d'une virtuosité presque imperceptible (je recommande définitivement d'écouter ce disque au casque) sait accompagner les sentiments les plus contradictoires. Sur

So Unusual, sa voix de falsetto grimpe aussi haut que la section de cuivres, elle, descend, jusqu'à toucher terre avec une solennité quasi latine, renforçant encore cette sensation du

chanteur dont l'âme essaye de s'élever dans un décor dont il est hélas impossible d'occulter la tristesse et le dénuement.

Cet album (qui, sur la réédition CD de 2001, est couplé avec son successeur, The Young Mod's Forgotten Story) m'a été offert par mon ami David, chanteur guitariste d'un groupe de rock

lyonnais, The Purple Lords, juste avant mon départ pour l'Angleterre. Il savait que, de Curtis Mayfield, je ne possédais que deux disques seventies, et rien des Impressions. Il avait aussi ajouté

dans le package son album live solo de 1970, Curtis Live, ce qui était une idée lumineuse. Le live en question débute par l'exacte chanson qui clôturait The Young Mod's Forgotten

Story : Mighty Mighty (Spade and Whitey). La version de Curtis Live, plus longue d'environ quatre minutes, est infiniment plus aventureuse, complexe et vivante,

tissant des liens vers le funk naissant, le spoken-word, le hip-hop à venir. D'une manière générale, il est sans doute indéniable que Curtis Mayfield, musicalement et en termes d'implication

politique, n'aura jamais été aussi important que tout le long de sa discographie 70's, sur des albums comme Curtis ou Superfly. Mais il n'aura jamais été aussi pop, au

sens où nous l'entendons ici, qu'avec les Impressions sur This Is My Country.