(DR/Autoportrait de Fernando Arrabal en 2012)

« Si j’avais été heureux en amour, je n’aurais jamais écrit »

La question a surgi au détour d’une conversation l’autre soir chez des amis, écrivains eux mêmes ou grands complices de la profession. Et là, ceux qui tiennent plume autant que salon étaient tous bien embarrassés pour répondre. L’idée alors m’est venue de traiter le sujet ici, car c’est la question de la motivation à écrire qui se pose et elle est lourde d’engagements. Plusieurs points de vue se superposent.

Dans les années 90, j’ai eu la chance d’assister à une conférence en petit comité donné par Fernando Arrabal à Nice au théâtre de l’Alphabet. Arrabal, alors âgé d’une cinquantaine d’années, venait présenter sa pièce « Fando et Lis »*. A la fin, l’un des participants lui posa une question qui me brûlait aussi les lèvres : « Monsieur Arrabal, pourquoi écrivez-vous ? »,et lui de répondre : « Si j’avais été heureux en amour, je n’aurais jamais écrit ». S’en est suivi un débat sur l’ingratitude du métier, sa grande solitude et la dose de masochisme nécessaire pour le supporter…

Déjà alors je pensais la même chose. Quoiqu’encore jeune pour tirer les mêmes conclusions qu’Arrabal, je pensais qu’il y avait dans la démarche de l’écrivain, quelque chose de l’ordre de la compensation à une souffrance, un sprint désespéré vers des sommets inaccessibles, d’autant plus vertigineux que l’auteur avait frôlé de gouffres.

Le point de vue du psy : les écrivains sont des mal sevrés.

J’étais aussi assez d’accord à l’époque avec la vision « psy ». J’ai bien changé depuis, notammentdepuis la publication des « Marchands d’illusions ». Pour le psy, le livre que l’on écrit n’est rien moins que « l’objet transitionnel », prosaïquement, le nounours en peluche, le « doudou » qui sert à l’auteur à se séparer symboliquement de sa mère, « travail » qu’il aurait eu le plus grand mal à faire en temps et heure – c’est-à-dire à partir de l’âge de neuf ou dix mois. La page blanche, le stylo et une belle histoire (assortis, bien souvent chez les écrivains plus ou moins maudits, de la cafetière, théière, du verre d’absinthe, de vin, de whisky, de la pipe, du cigare, de la clope, du joint etc.) servent alors de « béquille » affective à un auteur en mal de mère et de sein à téter. Les psys d’hocher la tète doctement en bredouillant « position anaclitique », « borderline ». On s’en fout, écrivons…

L’idée n’est pourtant pas à jeter à la poubelle – le sevrage et l’oralité seraient au centre du destin d’un auteur – pourquoi pas ? Mais du pluralisme de la réflexion naissent les esprits puissants et le prêt-à-penser des experts ne peut convenir aux souverains de l’imaginaire que nous sommes.

Vision connexe mais plus littéraire : La réalité est insupportable

Dès lors que le maternage fait défaut ou qu’une blessure, une cassure ou une séparation ont eu lieu, la réalité des « adultes » apparait à l’auteur dans toute son horreur et il ne peut faire autrement que de rebâtir un imaginaire entièrement à sa mesure et à son désir car rien n’est plus beau que le rêve. C’est le syndrome décrit par Jean Guénot* du « Prince en liberté ». L’écrivain devient un bâtisseur de royaumes sur lesquels il règne en maître, il devient conquérant, colonisateur puis despote de tous les rivages de l’imaginaire. Il y contrôle tout, y décide de la vie ou de la mort de ses personnages, s’y autorise tous les excès y compris les plus grandes cruautés, assouvissant par là sa rage et son impuissance face aux événements « réels » face auxquels il se sent plus démuni qu’un enfant.

La vision sociologique, l’écrivain porte-parole de sa caste ou de son temps

Et puis il y a celui que la guerre et les accidents de l’Histoire ont catapulté hors des chemins de sa destinée originelle. Le voici errant par les routes avec son bâton, sa lanterne ou, toujours, son verre de gnole à la main pour se donner courage. C’est l’écrivain en rupture de ban, le déclassé, l’immigré, le représentant malheureux d’un peuple vaincu, le clandestin recroquevillé dans sa soute à bagages, ou à l’inverse, le fier à bras, très grande gueule, qui pérore dans les salons en dissimulant les trous de ses chaussettes dans des pompes à 1000 balles.

Celui-là n’existe pas ou plus s’il n’écrit, la pression est forte, la lutte âpre. L’Histoire, avec lui, n’est pas bonne fille, « elle ne repasse pas les plats »** ; tantôt elle lui donne tout – prix, gloire, fortune – tantôt elle le spolie impitoyablement, parfois pire, elle passe sans le voir. L’écrivain missionnaire de son temps, apprend à ses dépens que la justice n’existe pas et que la morale travaille dans un bordel. Ce que tout le monde savait déjà au sortir de l’enfance, sauf lui, mais l’on sait bien que l’écrivain reste toujours un enfant.

*Fando et Lis, 1955, adaptée au cinéma par Alexandro Jodorowsky

** Louis-Ferdinand Celine dans son interview pour l’Express du 14 juin 1957

L’armée comme prison, l’écriture pour « se faire la belle »

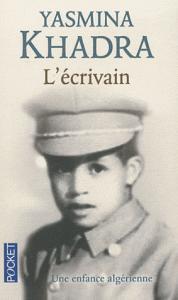

(DR/ http://www.decitre.fr/livres/l-ecrivain-9782266204927.html)

« (…) Savez-vous seulement ce qu’est un écrivain ? (…) Je suis le roi des mages ; l’exergue est ma couronne ; la métaphore mon panache ; je fais d’un laideron une beauté, d’une page blanche une houri. (…) Je suis le seul à pouvoir inventer l’amour à partir d’une virgule. (…) » (L’Écrivain. Y.Khadra. Chap. 10)

Dans « L’Écrivain », Yasmina Khadra – ou sinon le Commandant Mohamed Moulessehoul -raconte la naissance de sa vocation mais aussi comment il a été emmené de force par son père, à l’âge de 9 ans, à l’école militaire des cadets de l’armée algérienne. Enfant-soldat, privé de sa famille puis ensuite déclassé par la répudiation de sa mère, orphelin symbolique abandonné dans les murs d’une caserne-pensionnat, il puise alors dans sa vocation littéraire toute la force, l’exaltation, le besoin d’évasion suscités par sa nouvelle et insupportable condition.