Même si l’agonie peut durer plusieurs siècles, les langues meurent aussi. La plupart du temps accidentellement, du moins si l’on considère l’histoire comme une succession d’accidents : dénatalité, guerres, effondrement économique, exil. Et avec cette langue, la civilisation qu’elle pouvait éventuellement porter et répandre. Je dis éventuellement, car ce ne sont pas toutes les langues qui sont à l’origine de ce qu’on peut, à bon droit, appeler une civilisation. Il reste que dans notre Occident, l’anglais, certes, mais aussi l’espagnol et le français sont des langues de civilisation, comme autrefois le grec et le latin.

l’histoire comme une succession d’accidents : dénatalité, guerres, effondrement économique, exil. Et avec cette langue, la civilisation qu’elle pouvait éventuellement porter et répandre. Je dis éventuellement, car ce ne sont pas toutes les langues qui sont à l’origine de ce qu’on peut, à bon droit, appeler une civilisation. Il reste que dans notre Occident, l’anglais, certes, mais aussi l’espagnol et le français sont des langues de civilisation, comme autrefois le grec et le latin.

L’espagnol, lui, se porte bien, mais le français est manifestement entré en agonie. Pour des raisons multiples, mais étonnamment, surtout par la volonté ou l’absence de volonté de ses locuteurs. Et malgré la mondialisation, l’anglais n’y est pas pour autant qu’on le dit, si du moins l’on peut encore appeler anglais l’espèce de pidgin international, suite de signaux plus que langue proprement dite, qui fonctionne désormais comme lingua franca à l’échelle de la planète.

La langue pressée

Car la vision du monde imposée par la technologie ne connaît que le performatif : « quand dire, c’est faire », comme disait la traduction française d’Austin, le philosophe anglais à l’origine de cette dénomination linguistique. Aussitôt dit, aussitôt fait, telle est la loi du cyberespace. Car dans la logique binaire qui s’est peu à peu imposée à nous, la règle du oui/non, du « ça passe ou ça casse » caractéristique de l’informatique, se traduit en immédiateté sans suspens, en action sans réflexion. Ce qui peut se faire sera fait, sans état d’âme parce que sans ce conditionnel qu’est la réflexion. Je ne suis pas sûr que les malversations diverses qui frappent le monde entier, de la Chine au Texas en passant par Laval, ne sont pas en partie facilitées par cette absence totale de retenue qu’est l’immoralité.

Le monde entier parle désormais la langue de modes d’emploi et d’étiquettes qui se fait appeler l’anglais, ô pauvre Shakespeare ! On pourrait penser qu’avec un tel activisme, le langage devient plus « poétique », puisque, étymologiquement, en grec, le « poète » est celui qui fait, qui fabrique. Mais nous sommes, bien sûr, loin du compte, puisque cette langue-là ne connaît ni la métaphore et le figuré, ni les temps ou les modes de l’indécision et de la durée, ni même la possibilité de jouer dans les désignations et de ne pas appeler un chat un chat.

Quand on pense qu’il n’y a qu’une seule façon de dire une chose, c’est que les mots ne sont plus que des signaux déclencheurs, que le sens n’est plus cette nébuleuse dont la construction en commun, avec toutes les nuances que des individus différents peuvent y apporter, définit une civilisation.

La France démissionnaire

Certes, cela fait longtemps que les Français trouvent chic de parsemer conversations et écrits de mots appartenant à la langue de l’ennemi héréditaire. Ils n’ont pas attendu l’américanisation totale de la planète que nous vivons actuellement. Déjà Balzac, en son temps, dénonçait cette manie. On se souviendra aussi qu’en 1964 un professeur en Sorbonne, René Etiemble, allait devenir célèbre bien au-delà des cercles universitaires en publiant son Parlez-vous franglais ? Et quiconque fréquente un tant soit peu la France et ses productions médiatiques ne peut manquer d’être agacé par l’invraisemblable pléthore de mots anglais, la plupart du temps inutiles parce que venant simplement doubler des mots français tout aussi « rapides » et « commodes », dont les cousins se servent avec leur accent plutôt folklorique dans la langue du grand Will.

Mais au moins les autorités n’avaient-elles jamais poussé la lâcheté et la soumission aux diktats prétendus du marché jusqu’à envisager de

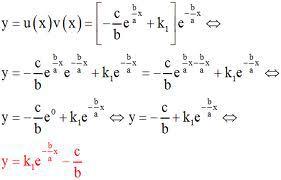

L’abandon pur et simple de la langue nationale est pourtant ce qu’envisage de permettre une loi pilotée par la ministre de l’Éducation supérieure et de la recherche de l’Hexagone, madame Fioraso. Sous prétexte que l’anglais est la langue de la science. Mais, madame la ministre, si la science doit avoir une seule langue, ce n’est pas l’anglais, c’est cette langue à l’éloquence imparable que l’on appelle la mathématique. Elle est universelle, s’insinue dans toutes les langues et se montre singulièrement vivante, si l’on en juge par les percées — toujours rhétoriques, c’est dans sa nature — qu’elle connaît sans cesse, bien que les médias ne nous en fassent part qu’avec parcimonie.

Conquise par Rome en 146 av. J.-C., la Grèce allait rester la langue de la culture des conquérants, au point que plus de trois cents ans plus tard, l’empereur romain Marc-Aurèle écrivait ses Pensées pour moi-même en grec plutôt qu’en latin.

Il est vrai que désormais, qui parle de pensées ?

Notice biographique

Écrivain, sémioticien et chercheur, Jean-Pierre Vidal est professeur émérite de l’Université du Québec à Chicoutimi où il a enseigné depuis sa