Louis Wolfson

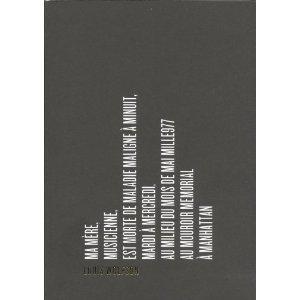

« Ma mère, musicienne, est morte de maladie maligne à minuit, mardi à mercredi, au milieu du mois de mai mille977 au mouroir mémorial à Manhattan »

Malgré ses excès langagiers, liés à une misanthropie excessive et à une paranoïa dans tous ses états, je crois que ce livre de Wolfson nous dit "comment dire d’où ou de quoi nous provenons, ou où, vers quoi nous allons".

Difficile d’imaginer ce que peut être ce livre si on n’en a pas entendu parler, et surtout si on sait seulement ceci : l’auteur, diagnostiqué schizophrène tout jeune, a été placé en institut psychiatrique par sa mère, y a subi des électrochocs, et en a souffert à un point qu’il refuse de parler et même d’écouter sa langue maternelle (l’anglais) et qu’il manifeste pour l’humanité une méfiance extrême. On le dit paranoïaque. Voilà tout ce que je savais en amorçant cette lecture. Ah j’oubliais, il a une addiction aux courses de chevaux.

J’avais aussi lu ceci : « L’œuvre qui ravive le sens qu’a pour nous la littérature, qui nous donne un sentiment nouveau de ce que la littérature peut être, est l’œuvre qui transforme notre vie ». Un critique New-yorkais qualifiait ainsi le premier livre de Wolfson « Le Schizo et les langues ». Alors, ce critique plaçait la barre bien haute, pour moi et je me demandais si ce deuxième livre serait à la hauteur.

Je le dis tout de suite : ce livre m’a plu aussitôt.

Nous entrons dans son monde assez facilement, dès les premières pages. Il nous interpelle, c’est drôle de le dire ainsi, mais nous entrons dans un monde à part, le sien, très intime, très préoccupé, - nous partageons son inquiétude qui occupe notre esprit dès les premières pages - un monde qui a l’air de n’avoir que deux aspects, ou plutôt, ou qui ne rencontre que deux obsessions majeures, pour lui, à cette période de sa vie : - les paris aux courses de chevaux, - et sa mère qui se meurt d’un cancer (sorte de chronique attentive d'une mort annoncée et à laquelle il ne veut pas croire, pas tout à fait en tous les cas).

Ainsi, Wolfson nous amène aux courses, et surtout, nous fait partager ses calculs et prévisions - des élucubrations des plus fantaisistes - sur ses chances de gagner. Dans l’autre volet majeur de ce récit autobiographique, Wolfson nous amène régulièrement auprès de sa mère, à la maison, ou dans sa chambre d’hôpital ou dans les salles d’examen. En fait, il prend prétexte des notes prises par sa mère au long de sa maladie, celles-ci forment la trame temporelle de son texte. Le procédé littéraire est intéressant : il suit le même parcours (les dates des rencontres de sa mère avec ses médecins) et présente ce que lui, à cette époque faisait, et aussi, ce qu’il pensait de tout cela (sa mère tient des notes très concrètes des interventions et rencontres et examens qu’elle a subis). Ainsi, dès les premières pages, nous sommes fixés, nous alternerons entre ces deux mondes, qu’il introduit ainsi : « Et, en plus des sacrés canassons, c’est le cancer dont il doit s’agir dans ce témoignage, quoique plutôt celui de ma mère et un peu aussi celui, cas horrible ! dont est atteinte la planète bleue, la troisième de notre système solaire, la Terre ».

Voilà – j’oubliais - sa troisième obsession : cette terre maudite dont il appelle la destruction tout au long de ce livre. « J’y trouvais un certain réconfort, quoique bien trop précaire, dans le fait qu’on construisait toujours des bombes atomiques et thermonucléaires, nonobstant les myriades de détracteurs tous aveugles et qu’on serait peut-être, après tout, en mesure de réussir un suicide collectif complet avant que ne dût commencer encore un autre millénaire de tortures ici-bas ».

Mais ce qui frappe le plus, et très tôt, c’est l’écriture de Wolfson. D’abord, il faut le souligner, Wolfson écrit en français, une langue d’adoption comme le sont le russe, l’allemand, le yiddish, l’espagnol, des langues qu’il a aussi apprises. Ces langues qu’il apprend de façon intensive sont des remplaçantes de l’anglais qu’il abhorre ; il s’affranchit ainsi d’un monde (cette société américaine, sa langue anglaise, son contexte psychiatrique – en mots – qui l’on marqué cruellement), en fait il prend alors des « libertés », non seulement avec la langue, mais aussi avec la morale, avec toute idée, mots, pratiques... dits politiquement corrects. Mais cette langue française qu’il écrit si bien, et surtout, de façon très originale, - on dit qu'il respecte la syntaxe, moi, je ne connais pas bien la syntaxe, alors! - est pourtant parsemée de fulgurances, et surtout d’exagérations véhémentes que dans un autre livre nous (les lecteurs) n’accepterions pas. Mais là, avec ce texte, nous sommes touchés, peut-être étais-je marqué par ce que je savais avant de le lire – il est schizophrène et paranoïaque - cela ne l’autorise-t-il pas à des débordements ? Ainsi, quand il diatribe tant contre un führer, que contre Obama, tant contre Luther King que contre Castro, tant contre Kissinger, que contre Jacqueline Kennedy, tant contre les « niggers » que contre les « juifs », il utilise une langue acerbe, mordante, obsédante, violente, tourmentée, et souvent, insultante (raciste souvent). Ainsi Kissinger est un « sale putain de juif », Jimmy Carter, « cet infecte salaud baptiste », qui a les mêmes initiales que « Jésus Christ, un être dont certains doutent même le passage terrestre », ou encore que « Jules César, un précurseur du Führer et du IIIe millénaire ». Il n’épargne personne, ainsi les infirmières qui soignent sa mère. « De mon côté, aller visiter à l’hôpital était d’autant plus répugnant que j’avais l’idée fixe du scandale du rôle des infirmières comme enculeuses violatrices ». Faut-il ajouter que Wolfson, très jeune, s’était promis de ne jamais mettre les pieds dans un hôpital pour visiter le cas échéant sa mère malade (cette mère qui l’avait mis « dans un asile de fous »; il n'oublie pas).

Il raconte, il dit tout, oui, il dit tout ce qu’il pense et fait, et il est féroce. Il sait qu’il est malade, il connaît bien le diagnostic qui lui est collé : la schizophrénie, il connaît bien ses phobies extrêmes : contre les « niggers » (en particulier les chauffeurs de taxi, ces « grosses boules de graisse, de muscle et de merde »), contre les « juifs », contre les infirmières du sud du Bronx, noires ou porto-ricaines, ces « enculeuses noires », contre le médecin de sa mère, ce « salopard sépharade »... Quand on croit que ses mots ont dépassé la décence, il en remet une couche car, comme il l’écrit, « j’éprouvais toujours le besoin d’être très paranoïaque ».

Il se sait aussi très méfiant, et méfiant de tout, comme de cette maladie, le cancer, qui met à mort lentement sa mère, une mort qui tarde, et qu’il retarde – il ne croit jamais vraiment qu’elle va mourir – une mort qu’il tente d’exorciser, de soustraire à la réalité, quand il fait venir de nombreuses publications sur cette maladie, qu’il lit avec passion – des livres allemands surtout - et avec un souci systématique de percer des possibilités de vaincre la maladie, et qui lui donnent des arguments quand il rencontre les médecins - ces enculés dont il aimerait « claquer les sphincters anaux » – car il conteste sans arrêt leur diagnostic « final », la mort. Il se bat contre cette mort annoncée, mais qui ne vient pas ; à la dernière minute, à la dernière seconde, il croit encore que sa mère va vivre... qu’elle va ressusciter même.

Ah oui, il faut le dire, ce texte qui vient de paraître (Éditions Attila, 2012) a été révisé en 2011, soit 27 ans après sa première parution. On dit qu’il n’a rien enlevé... pas de rétractations, les injures demeurent... que des ajouts, d’autres imprécations, ainsi tant contre « Poutine, putain de Poutine », que contre Obama, celui que les électeurs américains, « pris d’un énorme coup de folie collectif, honteux, mettraient dans la Maison Blanche (devenue donc Noire) « Insane Hussein » (Hussein le Fou – « niggerness – négritude) ».

Lorsque Wolfson va aux courses, pratiquement tous les jours, il joue et mise selon des calculs qui tiennent de l’incroyable, disons plutôt, d’un esprit tourmenté qui jongle avec les chiffres, avec le hasard, ou avec des états de situations. Ainsi un jour que Golda Meir, cette « fameuse ex-Ukrainienne et ex-Américaine – devenue première Israélienne », est en visite à New York, il décide de miser tout ce qu’il a sur un cheval « Nobel Welcome » (pour lui souhaiter la bienvenue), s’imaginant revenir les poches pleines. Mais comme il a tout perdu : « Peut-être que cette maudite Golda n’est même pas dans la métropole après tout, méditai-je ». Voilà, il en est ainsi à chaque fois qu’il perd ; il a toujours une petite explication.

Une autre fois, c‘est un 24 juin (fête de la Saint-Jean), le jour de la fête des Québécois et Wolfson se rappelle que l’année précédente des coureurs québécois avaient tout raflé. Alors, il croit fermement ce soir-là que Steady Brave, conduit par un Québécois, va, comme il l ‘écrit, « faire honneur à la Belle Province » ; et bien non, la victoire lui a fait faux bond encore une fois.

Il y a dans ce livre des Moments d’écriture que je trouve d’une très grande valeur – je n’ose dire le mot sublime - : exprimés comme ils le sont, je vois de la gravité, de l’humour un peu féroce parfois, une grande valeur morale (qui frôle l’amorale) – c’est saisissant – et aussi une valeur sociétale esthétique douteuse (mais que je trouve remarquable parce qu’exprimant une désaffection et un désamour pour l’humanité qui peuvent choquer mais qui osent dire cette réalité pessimiste que je trouve écrite noir sur blanc chaque jour quand je lis les quotidiens). Ainsi... ces trois extraits- des bijoux - (dans une écriture si complexe, si « torturée », on frise le délire souvent...) un peu longs, bien sûr. Mais j’aime garder en « mémoire écrite », et dans ce blog, ces trois passages qui éclairent le personnage, - le malade, l’écrivain, l’intellectuel, et sa pensée, et sa psychologie -, au-delà de toute définition :

1/ « Une parcelle de nous »

« (Mais dans la doublement double infinité dans laquelle il semble que nous nous trouvons (le temps avec son passé et son futur infinis et l’espace avec son infiniment grand et son infiniment petit), comment dire d’où ou de quoi nous provenons, ou où, vers quoi nous allons (hors le brassage perpétuel, infini des particules !) ? « Mais où sont les neiges d’antan ? » Et où étaient les particules atomiques ou plutôt subatomiques (les soit-disant quarks), ou peut-être bien plutôt sub-subatomiques ou sub-sub-subatomiques..., dont nous sommes faits, où donc étaient-elles il y a un billion d’années ? (L’âge, par contre, de notre univers présent ne devrait être « que » d’une quinzaine de milliards d’années.) Et ces mêmes « particules élémentaires », où étaient-elles il y a un trillion d’années, un quatrillion, un quintillion... un nonillion d’années (10 puissance 54, peut-être presque le nombre d’atomes dans tout notre univers connu !) ? Et par combien d’êtres différents sur combien de planètes différentes dans combien de galaxies différentes dans combien d’univers différents chacune d’entre elles, individuellement, a-t-elle passé avant d’être une parcelle de nous pour quelques jours, quelques semaines, quelques mois comme partie d’un roulement physiologique relativement rapide ? Et ces mêmes questions quant à l’avenir, longtemps après que tous les cadavres terriens auront été plus ou moins complètement refondus dans un « magma merdique » de matière primitive !) »

2/ « Le pays de l’Oncle Sam, le pays mensonger »

« Car c’était le temps (time), et même déjà en 1975 (date de parution de Ragtime), où on agitait un peu partout dans le pays de l’Oncle Sam la fameuse bannière étoilée (qui ne serait au fond qu’un torchon, rag... pour se torcher le fondement !). Et sans doute que les Etats-Unis ont été – et sont toujours de plus en plus, d’une façon ou d’une autre – un des pays les plus opprimants de toute l’histoire macabre de notre malheureux monde de malédiction. Du moins, quelle autre puissance a brisé et anéanti autant de nations (autochtones) ? Et causé plus de grandes guerres (par une politique hypocritement idéaliste mais plutôt arrogamment provocatrice) ? (Peut-être bien l’Angleterre, qui était d’ailleurs le numéro un, proportionnellement, pour la lobotomie.) BBOUOUMM super-colossal rédempteur !!! Et pour plus encore d’hypocrisie, ils ont sur leurs sacro-saints billets (verts et l’envers) et sur leurs pièces de monnaie la devise In God We Trust (en Dieu nous fions-nous) et sur toutes la monnaie blanche est également écrit Liberty (même s’ils ont le plus grand numéro de prisonniers proportionnellement, probablement)... et si le dollar impérialiste n’est pas encore devenu Dieu, la Bombe (par « métonymie » : cent mille à mille mégatonnes pièce) sans doute l’est et de par son essence. Et donc, pour avoir accéléré, semble-t-il bien (avec le concours de quelques réfugiés ou immigrants d’origine juive, physiciens lesquels Adolph Schicklgruber et acolytes stupidement et arrogamment n’avaient pas utilisés), le développement de cette arme, qui devait venir tôt ou tard de toute façon, un certain mérite leur revient (il faut faire la part du diable). Et de plus en plus de puissances, de leur part, devraient avoir, à leur tour, le mérite de produire, chacun suffisamment d’engins nucléaires pour annihiler le pays mensonger, cynique, cruel, tyrannique, monstrueux de Washington (nom qui semblerait vouloir dire « Ville du lavage (des cerveaux ?) ») et jusqu’à leur ordurier président éventuel cachant son troufignon au-dessous de la Maison-Blanche au fin fond d’un super-abri anti-Qadhafi (cependant supprimé à Syrte, drapeau tout vert, green « peace » islamique, tandis que son dauphin est capturé dans le sud du pays) et pour s’annihiler mutuellement en même temps !! Et que toute notre planète infernale se désintègre et que quelque chose de merveilleux comme ce qui est écrit, par exemple, dans le Nouveau Testament se réalise : « (...) et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu » (Apocalypse, 21 :4). Et les Églises (stupides et hypocrites donc), pourquoi sont-elles tellement contre la Bombe quand c’est la promesse même d’une prochaine fin du monde qui a attiré les premiers chrétiens vers leur nouvelle religion, il y a deux millénaires ?! »

3/ « La clé de l’énigme du phénomène inhumain de l’humanité terrienne ? »

« De ma part, je le sentais en quelque sorte de mon devoir d’écrire au nouveau titulaire de la Maison Blanche (20 janvier 1977). Après tout, n’avais-je pas trouvé la clé de l’énigme du phénomène inhumain de l’humanité terrienne (et pour ce qui est de cela de n’importe quelle espèce humaine sur n’importe quelle planète dans n’importe quel univers) ? Les forces nucléaires ! Boum ! (Mais nous ne pouvons pas aider les autres, même ceux éventuellement sur les astres errants des étoiles les plus rapprochées, car les distances restent évidemment toujours astronomiques. Nous devons donc aider nous-mêmes. Boum !) Depuis que l’infecte démocrate baptiste de Géorgie se targuait de vouloir promouvoir les droits humains d’à peu près par le monde (projet très louable sans doute), ne pouvais-je pas d’autant plus lui indiquer le droit humain le plus fondamental, si j’ose dire (et – aussi paradoxal que ça puisse sembler – devrait être visé cent pour cent), le droit humain, donc, le plus fondamental pour notre humanité tout entière : celui de ne pas être contraint de naître, de « venir au monde » (et de devoir pleurer aussitôt) ! (Encore notre chœur grec : le plus grand bonheur qui puisse échoir à un homme, c’est de ne pas être né.) Donc, bien au contraire de supprimer les bombes thermonucléaires, on devrait en fabriquer énormément plus et de grosses et de très sales (ou productrices de beaucoup de matière très très longtemps radioactive) et les utiliser en fin de compte pour faire impossible toute vie sur cette planète de malédiction. Ou pour mieux dire, émietter la croûte de la dite planète ! »

Wolfson appelle de ses vœux – il est terriblement affecté par cet horizon mortel qu’il brandit continuellement – la Mort de notre Planète. Il demande même à l’ONU de décider à l’avance de l’heure et de la date de tout exploser, « et de mettre en place des dispositifs sûrs et inviolables contre toute tricherie », afin que la population mondiale ait le temps de se préparer et d’absorber des somnifères exprès à l’alcool et en bonne quantité afin que tout cela se passe doucement.

Évidemment Wolfson est malade, il ne voit dans les infirmières que des « violatrices surtout rectales », dans les médecins que des explorateurs d’orifices et de cavités secrètes de femmes malades (sa mère subit tellement d’examens à l’hôpital, lui-même a subi tellement d’électrochocs dans les hôpitaux, toutes sa pensée en la matière est déformée cruellement) ; il exprime aussi sa maladie de bien des façons, ainsi cette jalousie extrême qu’il éprouve envers les talents de pianiste de sa mère, « j’étais terriblement, pathologiquement jaloux que ma mère pouvait jouer de l’orgue » : il s’enferme alors dans sa chambre, monte le bruit de la radio, et quand il doit passer devant elle, - pour aller chercher un yaourt par exemple - « paralysé de rage », il montre un air indifférent, et pourtant, il l’écrit... ce sentiment est si fort qu’il devient obsédé par la pensée que s’il ne se suicide pas, en cette occasion, il ne se suicidera jamais.

Ses sentiments extrêmes à propos de tout sont si forts que l’on sent bien que tout cela – les exprimer, les subir – est un véritable calvaire... « l’internement psychiatrique peut rendre fou ou plus fou », écrit-il. Il y a un côté paradoxal énorme chez Wolfson: capable de dire le pire à propos de notre humanité inhumaine, en même temps qu'il en recherche les origines; capable de décrier le président Carter et de le traiter de tous les noms, en même temps qu'il trouve son projet de vouloir le bien ailleurs dans le monde, "louable"; capable d'en vouloir à mort aux hôpitaux, aux médecins, aux infirmières, et, en même temps, capable de s'intéresser à la médecine, à la maladie, s'informant sans relâche à travers des livres, des textes de colloques en médecine, des dernières avancées de cette science afin de mieux comprendre la maladie de sa mère; capable de décrier dans un vocabulaire ordurier l'enferment psychiatrique qu'il a subi (c'est sa mère qui l'a fait enfermer), et, en même temps, capable d'accompagner sa mère, comme un fils digne, jusqu'à son dernier souffle. Le paradoxe est latent dans sa tête: capable de réflexion, de sérieux, de compréhension, mais aussi capable d'inaptitude totale à bien se comporter et biens dire, quand son cerveau, comme il l'écrit, se détracte.

Néanmoins, il a un côté lucide qui surprend, une intelligence, une capacité de jugement des choses et des hommes qui lui permettent de s’adapter à ce monde que par nature (maladive) il abhorre. Sans cesse il « lit » sur le cancer ; il connaît bien la maladie, il achète régulièrement de nouveaux livres, toujours qu’il fait venir d’Allemagne, il a une compréhension, une intelligence de la maladie qui l’autorisent à discuter avec les médecins, ces... enculés. Wolfsen est un intellectuel, un peu détraqué (au sens de ses fulgurantes déclarations), mais il est un détraqué sérieux. Ainsi, « arriva le facteur. J’attendais d’un jour à l’autre le Compte Rendu des journées médicales sur les problèmes psychologiques en rapport avec le cancer, Marseille – 12,13 et 14 décembre 1975... (Sans doute considérai-je encore bien des problèmes de ma mère comme « psychologiques » ! et étant donné que j’avais moi-même de tels problèmes...) »

Ainsi, cette conscience qu’il a de sa maladie : « J’allais, en effet, à l’hôpital ce jour-là (« pour le meilleur ou pour le pire »). Étant donné la lenteur paranoïaque avec laquelle je mangeais, je ne pouvais arriver que sur le tard. Je ne me souviens plus guère des divers petits ennuis et troubles mentaux que j’avais en cours de route (dans l’autobus, le métro, la rue...). La plupart du temps, une fois sorti, quelque chose arrivait assez vite qui me détraquait le cerveau, celui-ci restant assez troublé quelques moments, quelques minutes ou jusqu’au détraquement suivant qui parfois ne tardait pas trop... Je n’étais pas mécontent de rentrer avant le coucher du soleil, avant le crépuscule (étymologiquement : « temps douteux ») où d’autant plus de gens imaginaires pourraient me supprimer (paranoïa mégalomane) parce que je voulais « suicider » toute la planète jusqu’au dernier spécimen (et ce ne serait pas jeter le bébé avec le bain) ».

« Conclusion : comme il voit comme il a été traité : au moment d’une de ses longues parenthèses (pages 237-38) »

« (Moi-même, je parlais souvent avec une lenteur à faire pitié, sinon peur – comme je me rendais compte en écoutant les enregistrements que j’avais faits de quelques-unes de mes conversations téléphoniques - histoire sans doute d’ « épilepsie sensorielle » quelque part, de vingt électrochocs me mettant instantanément K.O. (Knock-out) pour une vingtaine de minutes (équivalent à une lobotomie par brûlure neuronale, cerveau « toasté » ?!), de soixante-quatre insulo-chocs également me mettant K.O. instantanément et ceci durant une ou deux heures (équivalent à une « lobotomie chimique » par sévères comas hypoglicémiques répétés ?! « Thérapie » désuète considérée comme une stupidité de plus de la médecine), de dix-huit mois d’asiles de fous éparpillés sur cinq ans mêlés d’autres mois de vagabondage après mes quatre diverses évasions des forces psychiatriques et de toute une dose massive de schizophrénie paranoïaque chronique iatrogénique, tout ce qui ne dit nullement que je me trompe en prônant l’extinction immédiate de notre planète, bien au contraire (car ça montre un peu (un très très petit peu) ce qui peut arriver aux gens !) – des saletés qui semblent penser devoir s’acharner agressivement, sans discrimination, tout en remplissant bien entendu leurs goussets et en se procurant un sentiment accru de pouvoir arbitraire et dictatorial, à « aider » des malheureux qui ne veulent pas être « aidés » par contrainte et au prix de la privation, moralement illégale, de leur liberté au nom d’une sacro-sainte « santé mentale » !) »

Sa mère, un jour, mourut, son beau-père lui dit alors : « Maintenant, je suis le patron », et il le mit à la porte. Wolfson retrouva une sorte de liberté, la tutelle de sa mère ayant pris fin – il vivait de chèques gouvernementaux (pour malades mentaux) que sa mère, sa tutrice, contrôlait pour lui -, et ayant un autre jour gagné à la loto, s’assurant ainsi de son avenir financier. Il vit aujourd'hui sur l'île de Porto Rico. C'est dans la solitude de cette retraite que Wolfson a retravaillé ce texte en 2011, soit 27 ans après sa première publication.

Pour une critique de ce livre, consulter le texte de Yann Nicol dans...

Extrait: "Wolfson y déroule une langue extraordinaire, caractérisée notamment par une attention maniaque à la musicalité de l'écriture (ça, je ne l'ai pas vu) et à l'instabilité de la phrase".

Moi, je parlerais plutôt d'une écriture fragile, quoique versatile, et d'une sorte "d'impermanence" qui joue sur tous les tons, et qui demande régulièrement, en cours de route, des réajustements, des corrections, des ajouts, des explications, des renoncements effleurés, d'où les millions de parenthèses et de crochets dans son texte. Son écriture, sa langue, sont inspirées: Wolfson franchit certaines bornes éthiques, dans une sorte d'esthétisme à rebours, à l'envers, mais il y a une forme de pulsion si forte qui l'anime que le texte devient comme un volcan qui éructe, comme une flamme qui s'allume par explosions, comme une prophétie, sinon enthousiaste, du moins très noire et très engagée pour la suite de notre vie-survie sur terre dont il appelle l'extinction, comme il le demande pour touts les autres univers et galaxies.