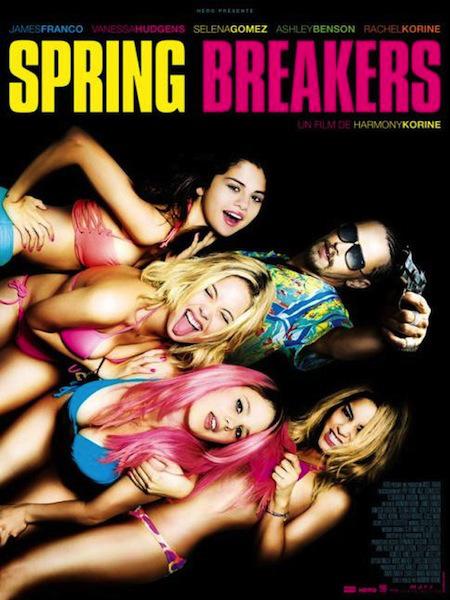

Après une série de scénarios qui sentaient le souffre (Kids, Ken Park) et de films plutôt underground, voici qu’arrive Spring Breakers. Et, pour une fois, un objet estampillé « Harmony Korine » se retrouve sur le devant de la scène. Forcément, avec ce projet qui se voudrait à l’exacte opposé de l’univers de l’artiste avec sa campagne de pub bien racoleuse, sa bande-annonce hyper mainstream et son sujet des plus actuels.

Le Spring Break est une institution culturelle aux Etats-Unis, parfait moment où la jeunesse américaine part faire n’importe quoi une dernière fois avant d’ultimes examens universitaires. Les excès de la manifestation sont connus de tous et Harmony Korine, en bon moraliste qui assume, ne se prive pas pour nous balancer, dès son introduction, tout le malaise que peut colporter de telles attitudes. Via un son bien dégueulasse (terme à prendre au niveau de son spectre musical) de Skrillex, une utilisation radicale du ralenti et une image construite sur une base de seins, fessiers et autres substituts sexuels (l’utilisation de la canette de bière est, disons, effarante), le réalisateur nous envoie des images d’une vulgarité comme rarement un écran de cinéma peut en montrer. Cette imagerie peut choquer et c’est un peu le but. Harmony Korine n’utilise jamais le tact cinématographique et va toujours au bout de ses idées, aussi saugrenues soient-elles. Néanmoins, elle a, surtout, le mérite de placer directement le spectateur au cœur du projet du réalisateur. En effet, et bizarrement, cette proposition initiale ne va pas être rejetée directement par l’auditoire tant cette laideur peut apparaître belle. Un mélange de fascination / répulsion nait presque immédiatement dans l’esprit. Le mérite en revient surtout à un homme. Benoît Debie, le directeur de la photographie, fait, décidément, de l’excellent boulot et n’a pas son pareil pour rendre une image belle et craspec à la fois. Il l’avait déjà montré dans les œuvres de Gaspard Noé, il récidive, ici, pour le meilleur. Une fois cette introduction passée, Spring Breakers ne va pas lâcher l’auditoire. L’imagerie va constamment faire cet aller / retour entre leur beauté intrinsèque et le sens malsain qu’elle peut tenir. Au delà de l’aspect plastique de la démarche, c’est aussi une manière de retourner le dispositif contre lui-même, de combattre le Mal par le Mal en quelque sorte. Détruire la vulgarité en en faisant étalage et ostentation, tel est le cheval de bataille de la représentation.

L’objectif est d’une ambition folle car tenir le rythme est périlleux et le travail se doit d’évoluer sous peine de lasser le spectateur, de l’aveugler et de le perdre dans le discours. L’exercice est réussi tant Benoit Debie procure des expérimentations formelles invraisemblables. En parallèle, Harmony Korine ouvre son métrage sur une écriture et un montage fascinants. Le film ose exister entre des teintes parfois chaudes, parfois bleutées, sur des grains multiples (superbe séquence dans un appartement) et sur un jeu sur les décors lumineux d’une beauté stupéfiante. Le fluo n’a pas été rendu de cette manière depuis pas mal de temps (les années 1980 ?). Quant au réalisateur, il prouve une habilité dans la construction assez salvatrice. On le savait totalement maitre de son écriture. Il pousse, avec Spring Breakers, le bouchon encore plus loin. Le film pourrait être vu comme une succession de coupes sans queue ni tête. Certains plans reviennent, flash-backs et flash-forwards déséquilibrent l’ensemble, le décalage entre image et son est présent, deux parties, voire même deux genres, se confrontent. Le film agit comme une boucle, entêtante et qui va finir par, finalement, nous exploser à la figure. Le métrage pourrait ressembler à une pure oeuvre d’art contemporain, délaissant la narration artistique pour naviguer vers les continents de l’abstraction et de la pop culture. Pourtant, rien n’est gratuit. Tout ceci est logique car cela participe de la déstructuration de ces filles et du pays. Harmony Korine ne veut pas faire de cinéma classique et linéaire. A ce titre, Spring Breakers peut alors être vu comme une pure imagerie mentale, ultime métaphore de la condition de ces filles.

Le métrage peut se targuer de fasciner mais aussi d’émouvoir. Heureusement, la vulgarité ne fait pas, non plus, figure de maitre-étalon. Il faut, d’ailleurs, être d’une certaine mauvaise foi pour ne voir que cela. Les images sont également capable de beaux moments de poésie mélancolique urbaine. Ils permettent de donner un peu de répit au spectateur et ouvrent sur d’autres thématiques, plus personnelles. Spring Breakers s’affranchit de son dispositif que l’on pourrait croire cadenassé et qui, au final, s’avère être ouvert à de bien belles aérations. Ces instants prouvent surtout que le cinéaste n’aime pas ces étudiants dégénérés mais qu’il apprécie et comprend ses héroïnes. Ici, le cadre se fait moins physique, moins hétérogène, moins spontané. Nous sommes moins dans la captation pure d’un événement que dans la réelle réflexion sur l’état des personnages. La caméra arrive parfois à se stabiliser, laissant apparaître la géométrie de l’espace d’un campus universitaire, d’une cellule de prison ou d’une salle parfois quelconque. Surtout, le corps sexué est beaucoup moins scruté. Ce sont les visages qui importent dorénavant. Un regard devient plus rêveur et une larme peut même s’en échapper. Surtout, la voix prend le relais de l’image. Les dialogues ne sont plus dans la futilité, ils permettent de réellement entrer dans les coeurs des héroïnes. Le spectateur se rend alors compte des attentes de ces jeunes filles. Si elles veulent tout lâcher et commettre parfois l’impardonnable pour aller se défoncer en Floride, c’est bien parce que leurs perspectives d’avenir ne sont pas des plus excitantes et que leur présent ne respire pas l’excitation et la nouveauté. Déjà, la façon dont elles arrivent à monter financièrement leur projet commun est révélatrice. Ce braquage, brillamment mis en scène par le plan-séquence et la profondeur de champ, n’est qu’un jeu. L’arme utilisée y joue mais c’est surtout la façon dont elles le racontent qui interroge, entre un mix d’hystérie et d’excitation réelle. Elles n’ont plus aucune notion de réalité et, par extrapolation, de légalité. Finalement, elles n’ont plus rien à perdre dans cette « vie de merde ». Néanmoins, elles savent ce qu’elles doivent gagner pour pouvoir continuer à vivre. C’est l’émotion, émotion qu’elles ne sont pas arriver à trouver dans leurs activités, en premier lieu desquelles la religion – ce n’est pas anodin – et dans leur vie de tous les jours. Derrière leurs comportements de « grandes filles », elles veulent simplement aimer et être aimées pour ce qu’elles sont. Arrêter l’image, rencontrer du monde, ne plus penser, telles sont les expressions qu’elles utilisent et qui démontrent une sensibilité à fleur de peau. Cette recherche émotive atteindra son paroxysme durant une séquence mémorable, en lice pour être l’une des plus belles de cette année, où, sur du Britney Spears, les filles et Alien vont concrétiser des liens forts. Le montage son est exemplaire et les images au ralenti resserrent les attitudes, les désirs et les identités. Cela conditionnera leurs destinées.

Mais, derrière cet approfondissement intimiste, il y a ce petit quelque chose de plus qui fait que le spectateur ne peut pas totalement les accepter. Qu’est-ce qui excitent ces filles, alors ? La réponse est claire : l’argent et les armes, en un mot, le pouvoir. Voici que le spectateur retombe alors dans la vulgarité de l’existence. Harmony Korine a bien joué son coup. Il arrive à faire passer l’auditoire par des passerelles multiples pour donner à Spring Breakers une richesse toute contradictoire. Elles ne le savent peut-être pas encore mais elles ont ces données dans le sang. Alien ne manquera de le leur rappeler clairement, les filles ne manqueront pas de lui donner raison au cours d’une scène de fellation d’une violence absolue. Le voilà le nouveau Rêve Américain ! Exit les points de civilisation, de spiritualité ou politique. Ici, c’est le capitalisme dans toute sa splendeur machiavélique qui règne en maître. En un sens, l’Oncle Sam a bien réussi son pari, peut-être même un peu trop. Bienvenue dans les années 2010 et regardez comme elles sont bien dégueulasses. Mais plus que ces jeunes femmes qui suivent leurs instincts, c’est bien par le personnage d’Alien que cette thématique passe car il va être un vecteur de possibilités nouvelles. Encore adolescentes, elles n’ont finalement que trop peu de repères dans leurs vies. Tout juste savent-elles qu’elles ne veulent pas d’une petite vie tranquille à l’américaine, entre statut de soccer mom à jouer le samedi après-midi, le gentil chien à promener au moment du footing et le jardin de la maison de banlieue à entretenir. Leur influence est alors toute trouvée avec cette espèce d’eratz de gangsta, dealer de drogues, rappeur plutôt consternant à ses heures et amateur de belles bagnoles, belles baraques, belles armes. Grâce à un James Franco qui livre une performance hallucinée et hallucinante, Harmony Korine se permet une caricature assez jouissive de ces jeunes qui veulent jouer aux gros durs. Certes, le personnage nous rend bien compte des difficultés qu’il a éprouvé au cours de sa vie mais de là à se prosterner de manière si outrancière dans le grotesque, il n’y a qu’un pas qu’il a franchi allègrement. L’ouverture complète dont vont faire preuve les héroïnes à cet énergumène est donc à double tranchant. L’émotion ne fait pas tout. Devenir ses petits soldats juste pour pouvoir sentir « l’odeur » d’un billet de banque, voici un comportement des plus dangereux et des plus faciles. La nation américaine a du souci à se faire et elle devrait prendre un peu de recul quant à sa propre condition si elle ne veut pas tomber dans la déchéance morale ; moralité, d’ailleurs, qu’elle cherche encore et toujours à développer. Les Etats-Unis font le grand écart et ce n’est pas pour le meilleur.

Harmony Korine, lui, fait le grand écart autant dans sa représentation que dans son discours pour un plaisir de cinéma des plus agréables. Spring Breakers est un film beau et laid ; Spring Breakers est un film purement foutraque qui fait sens ; Spring Breakers est émouvant et détestable. Spring Break Forever Bitches !