L'absence de billet depuis quelque temps s'explique essentiellement par la mort programmée de mon ordinateur, pourtant acheté il y a tout juste deux ans. Mort programmée, car le processus est toujours en cours, n'est pas arrivé à son terme, mais je le sens bien, le cher objet est en train de me lâcher, de calancher, il est presque froid.

Je tape ce billet sur un ordi de secours. Trois volets : musique, ciné, littérature et un rideau pour commencer.

Faut qu'ça saaiiigne !!!

Entendu ce matin (mardi) à la radio. Il parait qu'en Arabie Saoudite (j'aime nos amis les joyeux bouchers, voir ICI), où l'on tranche la tête joyeusement, faute de pouvoir trancher le lard ou sabrer le champagne (c'est pas casher), on commence à manquer de sabreurs professionnels et la lyrique gaieté de certaines exécutions capitales (18000 candidats à un écervèlement pire que Top Chef, attendent que ce soit enfin leur tour pour un dernier signe de tête) auraient été altérée par le retard du bourreau, qui avait des têtes ailleurs (à trancher). Car on tranche au sabre le condamné saoudien, c'est plus joli et on aime bien, là-bas, le travail artisanal, le travail bien fait. Donc ce que le pays compte de sommités a tranché (désolé pour le jeu de mots facile) : les condamnés à mort seront, désormais, fusillés. Comme à Verdun.

Quand la musique est bonne...

(en fait, je déteste Goldman, mais j'aime les jeux de mots faciles)

Un disque qui claque souvent, qui plane parfois et qui, à la première écoute, laisse une suave sensation de raffinement, d'élégance. Pour répéter une antienne qui traîne dans tous les caniveaux, Beau, oui, comme Bowie, ce disque simple et sombre dont (on ne sait jamais...) plusieurs titres sonneraient si bien en concert.

Une réelle innovation avec cet album : il n'est associé à aucun nouveau look particulier et surtout pas à celui de la maison de retraite. Un Bowie anti-héros ?

Je vous propose un des titres qui, en première écoute, m'a vraiment accroché l'âme.

Et cet album tout neuf confirme un intéressant phénomène constaté depuis un ou deux ans : la très grande qualité de la production de l'ancienne génération des stars du rock, dont les derniers albums ne sont pas (il y a des exceptions, certes) des albums de plus pour engranger des dollars en plus, mais de nouvelles et somptueuses pierres complétant l'édifice luxurieux de leur production. C'est vrai de Dylan, avec Tempest, de Leonard Cohen avec ses Old ideas, de Neil Young avec ses deux albums de 2012 enregistrés avec Crazy Horse, Americana et Psychedelic pill, le très beau et personnel Banga de Patti Smith, sans oublier le simplissime et somptueux Kisses on the bottom de Sir Paul Mc Cartney. Dommage de ne pouvoir en dire autant du ridicule Après d'Iggy Pop, qui a trop forcé sur le saucisson-beurre-beaujo et de l'artificiel et déjà controversé People, Hell and Angels de Jimi Hendrix, mais il est vrai que lui n'y est pour rien.

Quand le ciné va, tout m'va.

Ce mercredi sort le nouveau film de Bruno Dumont, Camille Claudel, 1915. C'est un double événement : un film de Dumont est toujours un événement (tout comme un disque de Bowie). Et CE film de Dumont s'ancre dans une réalité historique, bien plus que Flandres, qui plongeait de manière allégorique dans l'actualité, plus que dans l'Histoire. Il pourrait y avoir un troisième événenement : pour la premièe fois, le réalisateur austère fait appel à une star, La Binoche, qui fut il y a longtemps l'alter égale de Léos Carax. Donc, on s'y précipite et on revient vous en dire deux mots.

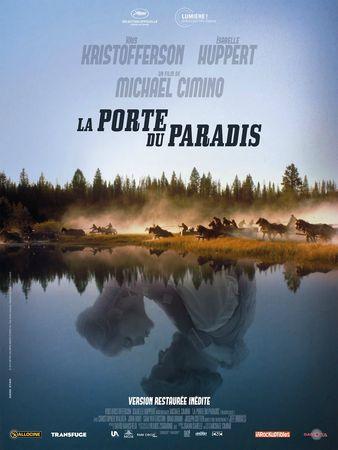

Outre cette sortie, je confirme ce que j'écrivais il y a quinze jours : les grands événements ciné, ces temps-ci, sont des reprises et nous sommes ce mercredi, coincés entre deux très grandes reprises : Les Misérables de Raymond Bernard, dont je vous entretenais il y a deux billets et La Porte du Paradis, de Michael Cimino, dont je vous aurais entretenu mercredi dernier si mon ordi ne m'avait pas lâchement lâché pour aller crever dans son coin poussiéreux (chez moi, le coin ordinaire a toujours été un nid à poussière).

Je vous aurais à peu près tenu ce langage :

Incontestablement, l'événement cinématographique de cette semaine (donc, la semaine dernière) restera la très attendue ressortie en salles du monumental La porte du Paradis (Heaven's gate), réalisé en 1980 par Michael Cimino avec l'immense Isabelle Hupert en Ella Watson, entourée du Gotha de l'époque, dont Kris Kristoffersen et Christopher Walken , John Hurt, Joseph Cotten (l'inquiétant Uncle Charlie de Hitchcock), Jeff Bridges, William Dafoe et même Mickey Rourke. C'est à peu près tout pour les têtes d'affiches, mais il y a d'innombrables personnages secondaires et figurants.

Expulsé des écrans une semaine après sa première sortie aux USA en 1980, montré un an après au prix d'un charcutage dont Cimino était en partie responsable, dans une version très courte de 2h15 (à l'origine, le film dépassait les cinq heures), puis remontré au cinéma et en DVD dans des formats différents, des durées, des montages divers, ce que le spectateur aura pressenti comme un grand film sera resté jusqu'à présent comme un film-énigme : trop de coupes ont produit trop d'ellipses, celles-ci ayant constamment (et dans des configurations variées) provoqué trop d'interrogations quant au propos exact du réalisateur. En somme, Cimino au pays de Kubrick, Heaven's gate comme l'Odyssée des Grands Espaces. Et on ne peut s'empêcher de penser qu'en fait, le rejet dont le film a toujours plus ou moins fait les frais aux Etats-Unis est dû à son double sujet : à la fois une histoire d'amour libertaire et, surtout, le retour sur un épisode de l'immigration américaine jamais traité dans l'univers du western et dont le pays des droits de l'homme et des libertés ne peut s'enorgueillir : le massacre des pauvres par les riches. Tout simplement.

Le montage proposé aujourd'hui est, selon Cimino, définitif, ce qui laisse entendre que nous pourrions enfin voir le film tel qu'il a été conçu, ou pas loin.

Je n'en demande pas plus. Depuis que j'imagine que ce film est un pur chef d'oeuvre, j'aimerais en avoir confirmation en termes de plaisir. Samedi ou dimanche prochain ? C'est, théoriquement, prévu.

Quant aux Misérables, nous l'avons (re)découvert le week-end dernier à La filmothèque du Quartier Latin, dans un désordre que n'aurait pas renié René Clair, tant une partie du public se sentait désignée par le titre de l'oeuvre de Hugo Il s'agissait, bien entendu, de l'oeuvre ample et lyrique refaçonnée par Raymond Bernard et, c'est tellement évident après l'avoir vu durant cinq heures vivre le destin de Jean Valjean, l'immense Harry Baur.

Mais, sans me vanter, je connais quelqu'un qui en parle mieux que moi et je vous invite à visiter cette page pour en savoir plus et mieux.

Cette semaine, parmi les reprises, on notera le superbe western (forcément crépusculaire, car un des derniers) de Robert Aldrich avec un Burt Lancaster vieillissant et magnifique, Fureur apache (traduction française de Ulzana's Raid), film violent à souhait sorti en 1972. Parmi les vraies sorties de la semaine, noyé dans un flot d'immondices et de petites choses, je verrais bien L'artiste et son modèle, dont je n'attends pas grand chose, sinon de regarder à nouveau Jean Rochefort faire l'acteur, comme Michel Bouquet dans l'inexistant Renoir.

Lire c'est bien, lire à qui mieux mieux c'est mieux.

J'ai lu, certains s'en souviendront peut-être, Le Diable, tout le temps (The Devil all the time) premier roman de Donald Ray Pollock. J'en ai fait une relation suffisamment sombre pour y revenir en une phrase et juste compléter mon propos sur un point : l'extrème noirceur du livre, de ses personnages et des situations qui les mettent en scène (en cause, presque) n'exclue pas une certaine idée de rédemption, de sortie possible de cette chambre à gaz littéraire, d'espoir peut-être. Pollock est aussi un humaniste et probablement un gentil garçon.

Depuis quelques jours, je relis et redécouvre Histoire d'O de Pauline Réage que m'a offert le Père Noël. Indépassable, malgré la préface désagréable de Jean Paulhan titrée Le bonheur dans l'esclavage. D'un point de vue purement littéraire, c'est pas du Robbe-Grillet, ce serait même académie-académie. Mais quant au reste, quel frisson vous passe dans les reins, quel souffle glacé vous emporte la cervelle...

O par Guido Crepax

Voilà pour cette semaine. J'aurais bien dit quelques mots d'une rétrospective Joël Meyerowitz visitée vendredi à la Maison européenne de la photographie (MEP), mais le blog déjà cité plus haut en parle si bien et complétement, que je vous invite à vous y rendre, pour tout savoir. Juste deux mots. Tout en admirant ses scènes de rues dans lesquelles il se passe toujours quelque chose, et qui nous racontent donc, toutes, une histoire, je prenais conscience que l'utilisation d'une chambre, en l'occurrence une 20 X 25, accroît la proximité de la photographie et de la peinture. Peut-être parce qu'une chambre est un objet imposant qui se pose et oblige le photographe lui-même à prendre la pose, à faire une pause dans toute son activité, avant de déclencher. Photographier au moyen d'une chambre ne peut être un acte hasardeux, c'est un acte construit.

Voir le site de la MEP.

Bons films, bonnes lectures et prenez plaisir à la vie, qui est à peu près tout, même quand elle vous paraît un peu neigeuse, voire très neigeuse.