Decour. «Sans doute devons-nous voir dans cette mort, dans la façon dont il la veut et l’accueille, le point le plus sublime auquel pouvait atteindre ce jeune homme si doué, qui promettait beaucoup trop pour pouvoir tenir, s’il avait vécu.» Lorsque la police française arrêta Jacques Decour pour le livrer aux autorités allemandes, le 17 février 1942, elle réquisitionna un recueil qu’il tenait dans la poche intérieure de sa veste. Sur ces pages figurait cette citation extraite d’un texte admirable sur le Rouge et le Noir dans lequel il évoquait la figure de Julien Sorel. Stendhalien dans l’âme, Decour n’était pourtant pas un adepte des autoportraits dans son œuvre romanesque. Mais de roman il ne s’agit point ici. Grâce aux éditions la Thébaïde et à Pierre Favre, qui a réuni ses écrits avec Emmanuel Bluteau, tous les lecteurs peuvent désormais découvrir, soixante-dix ans plus tard, un ensemble de trente-deux articles de presse clandestins de l’auteur, publiés dans l’Université libre, la Pensée libre et les Lettres françaises, organes clandestins de combattants, rassemblés sous le titre "la Faune de la collaboration" (350 pages), de quoi comprendre au premier coup d’œil où se plaçait l’intellectuel durant les années de plomb (1) pour réveiller la conscience de ses compatriotes face à l’occupation et à l’émergence des «écrivains français en chemise brune».

Decour. «Sans doute devons-nous voir dans cette mort, dans la façon dont il la veut et l’accueille, le point le plus sublime auquel pouvait atteindre ce jeune homme si doué, qui promettait beaucoup trop pour pouvoir tenir, s’il avait vécu.» Lorsque la police française arrêta Jacques Decour pour le livrer aux autorités allemandes, le 17 février 1942, elle réquisitionna un recueil qu’il tenait dans la poche intérieure de sa veste. Sur ces pages figurait cette citation extraite d’un texte admirable sur le Rouge et le Noir dans lequel il évoquait la figure de Julien Sorel. Stendhalien dans l’âme, Decour n’était pourtant pas un adepte des autoportraits dans son œuvre romanesque. Mais de roman il ne s’agit point ici. Grâce aux éditions la Thébaïde et à Pierre Favre, qui a réuni ses écrits avec Emmanuel Bluteau, tous les lecteurs peuvent désormais découvrir, soixante-dix ans plus tard, un ensemble de trente-deux articles de presse clandestins de l’auteur, publiés dans l’Université libre, la Pensée libre et les Lettres françaises, organes clandestins de combattants, rassemblés sous le titre "la Faune de la collaboration" (350 pages), de quoi comprendre au premier coup d’œil où se plaçait l’intellectuel durant les années de plomb (1) pour réveiller la conscience de ses compatriotes face à l’occupation et à l’émergence des «écrivains français en chemise brune».Lettres. Tous les amoureux-lecteurs des Lettres françaises connaissent bien sûr le nom du cofondateur (avec Jean Paulhan) de cette revue mythique, dirigée par Louis Aragon après-guerre, actuellement par Jean Ristat. Mais savent-ils que Jacques Decour, qui avait adhéré au PCF en 1936, avait la passion de l’Allemagne?

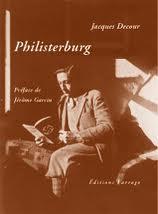

De son vrai nom Daniel Decourdemanche, il avait obtenu, à vingt-deux ans, son agrégation d’allemand (plus jeune agrégé de France) et au lycée Rollin, il professait à ses élèves que le germanisme était un humanisme. Il enseignait l’amour de Heine, Hölderlin ou Nietzsche, il avait traduit Kleist, exalté le Prince de Hombourg, il vantait la littérature et la philosophie d’outre-Rhin et il avait même rapporté d’un long séjour à Magdebourg, un livre visionnaire, Philisterburg (1930). Pourtant, Jacques Decour ne doutait pas que dans ce pays, selon ses propres mots, «la civilisation la plus haute» avait toujours bataillé avec «la barbarie la plus inhumaine». Aussi savait-il à quoi s’en tenir quand il s’inquiétait, deux ans avant l’arrivée d’Hitler au pouvoir, de la montée des idées du national-socialisme et de l’exacerbation de la haine antisémite: «Le nationalisme ne sert à rien, écrivait-il, il engendre la haine, il ne sauvera pas l’Allemagne.»

Écrire. Jacques Decour fut en toute logique l’un des tout premiers intellectuels à entrer en Résistance, à participer à la création de journaux clandestins, sans pour autant cesser d’enseigner. Et il décida d’écrire sa Résistance. Les phrases sont ainsi des actes de courage et d’engagement – comme les armes à la main. Ses ennemis? Les nazis. Et les collabos, quels qu’ils soient. Il rappelait les premiers à leur histoire, Heine (le juif), Kant, Hegel, Goethe, etc., non sans s’étonner qu’elle ait pu produire le mal absolu. Il tançait les seconds sous les traits jaillis de sa plume, les Brasillach, Drieu, Chardonne, Jouhandeau, Bonnard, Fernandez, Fraigneau, etc.: «Vous avez choisi l’abdication, la trahison, le suicide. Nous, écrivains français libres, avons choisi la dignité, la fidélité, la lutte pour l’existence et la gloire de nos lettres françaises.» Dans "le Sage et le Caporal", paru en 1930, Decour lança cette injonction: «Il faut écrire ou vivre.» Il avait trente-deux ans le 30 mai 1942, quand les Allemands le fusillèrent, au mont Valérien, après des semaines d’attente et d’angoisse en prison. Quelques heures avant d’être passé par les armes, dans une lettre fascinante adressée à ses parents, il émit le vœu que ses élèves du lycée Rollin sachent combien il avait pensé, dans sa cellule, à la pièce de Goethe, Egmont, dont l’ultime tirade est: «Pour sauver ce que vous avez de plus cher, je tombe avec la joie, ainsi que je vous en donne l’exemple.»

Écrire. Jacques Decour fut en toute logique l’un des tout premiers intellectuels à entrer en Résistance, à participer à la création de journaux clandestins, sans pour autant cesser d’enseigner. Et il décida d’écrire sa Résistance. Les phrases sont ainsi des actes de courage et d’engagement – comme les armes à la main. Ses ennemis? Les nazis. Et les collabos, quels qu’ils soient. Il rappelait les premiers à leur histoire, Heine (le juif), Kant, Hegel, Goethe, etc., non sans s’étonner qu’elle ait pu produire le mal absolu. Il tançait les seconds sous les traits jaillis de sa plume, les Brasillach, Drieu, Chardonne, Jouhandeau, Bonnard, Fernandez, Fraigneau, etc.: «Vous avez choisi l’abdication, la trahison, le suicide. Nous, écrivains français libres, avons choisi la dignité, la fidélité, la lutte pour l’existence et la gloire de nos lettres françaises.» Dans "le Sage et le Caporal", paru en 1930, Decour lança cette injonction: «Il faut écrire ou vivre.» Il avait trente-deux ans le 30 mai 1942, quand les Allemands le fusillèrent, au mont Valérien, après des semaines d’attente et d’angoisse en prison. Quelques heures avant d’être passé par les armes, dans une lettre fascinante adressée à ses parents, il émit le vœu que ses élèves du lycée Rollin sachent combien il avait pensé, dans sa cellule, à la pièce de Goethe, Egmont, dont l’ultime tirade est: «Pour sauver ce que vous avez de plus cher, je tombe avec la joie, ainsi que je vous en donne l’exemple.»Céline. Pendant ce temps-là, l’ineffable Patrick Buisson, ex-conseiller de Nicoléon et ancien porte-plume de l’Action française et de Minute, s’est associé à Lorànt Deutsch, pseudo-royaliste tendance histrion, pour publier le "Paris de Céline" (Albin Michel). Mais dans ce livre consacré à Louis-Ferdinand vous ne saurez rien, absolument rien, du Paris de l’Occupation, ni des écrits antisémites du collabo Céline ou encore des raisons qui poussèrent l’écrivain de Bagatelle pour un massacre à l’exil après sa condamnation à l’indignité nationale. Mieux, nos deux missionnaires y glorifient le brave docteur Destouches, toujours prompt à «soigner de son mieux un homme torturé par la Gestapo». Hélas, vous avez bien lu…

(1) Nous regrettons néanmoins les trop rares évocations au fait que Jacques Decour était communiste - son engagement de la première heure n'étant pas sans rapport...

[BLOC-NOTES publié dans l'Humanité du 30 novembre 2012.]