Depuis deux semaines, dès que mes pensées décrochent et rêvent de hors-piste, je pense en feuilles mortes, c’est un feuilletage mi-vif mi-mort qui se met à réfléchir. Un dispositif inventé à partir de quelque chose que j’ai touchée à l’extérieur, au jardin, et qui prend les commandes du système de transmission du senti à l’intérieur de mon organisme. Comme si je vivais sous un tas de feuilles et que ce matelas de lamelles végétales séchées conduisait vers mes pores les moindres vibrations de l’extérieur, et répercutait vers le lointain la transe apparemment éparse, stressée, de mes terminaisons nerveuses? Un peu, oui. Les dernières feuilles étaient tombées de l’érable, du saule, du catalpa, du cerisier, du cornouiller et des pommiers. La pelouse était recouverte, disparue, une bâche tirée sur le décor familier. Elles étaient légères, dissociées, plus rien ne les réunissait. Dans le sillage des pas, elles glissaient légères, se déplaçaient, froissements, craquelures, indifférentes à la place qu’elles devaient chacune occuper. Un mouvement de main dans la couche sèche et elles volaient, bruissantes. Elles ne tenaient plus à rien. Privées de vie, d’adhérence à quoi que ce soit. Puis, une nuit, le vent a soufflé. Les feuilles se sont accumulées dans des angles, au pied de certains buissons, contre les haies de buis, comme les congères de neige. La pelouse était dégagée, revenue. Courbé en deux, ganté, j’ai entrepris d’empoigner les feuilles, de les fourrer dans un grand sac pour les déverser dans le bois voisin où elles deviennent terreau. Mais là, soudain, elles opposaient une résistance. Elles tenaient toutes ensemble, elles étaient liguées, ne voulaient plus quitter le lieu. J’ai dû insister, produire un effort pour finalement arracher un fragment feuilleté, aux bords déchirés, avec le sentiment d’interrompre une cohérence, de rompre une structure soudée, solidaire. La surprise était vive comme lorsque, saisissant une branche on découvre qu’elle fait corps avec un hérisson qui la défend, ou quand tirant sur une plante séchée qui devrait s’extirper du sol sans difficulté, elle oppose une résistance acharnée, se débattant, s’enfonçant, un rongeur étant occupé à tirer sur ses racines. Toujours cette même étrange sensation : du hors vie se révèle plein de vivacité, encore, et l’espace d’une seconde, il me semble alors tenir un brin ténu parcouru de toute l’énergie d’un vivant insoupçonné, situé ailleurs. Cet ensemble de feuilles mortes était parvenu à recréer un organisme. De la matière inerte imitant à merveille la matière vivante. Plus exactement, ces matières mortes, liguées, établissaient un lien – vague, multidirectionnel et néanmoins bien accentué – avec ce qu’il y au-delà du senti. Plus loin, ailleurs, à côté, en dessous, au-dessus. Et grâce à quoi il est possible de sentir, en fait, car il ne suffit pas de posséder un appareil sensible. Un réservoir vide faisant caisse de résonance ou échangeur, quelque part, est nécessaire, cela pouvant être sous forme réticulaire, disséminée dans les interstices et rétive à tout rassemblement en un Tout orchestrant la résonance. Les feuilles, attachées, organisaient une subsistance animée, soudée, un empilement stratifié anarchiquement dont les ondes se propageaient de l’inerte au plus lointain – ou au plus proche, je m’y perds – là où il devient malaisé, scabreux, de séparer le vif du mort. La première fois, elles venaient de trépasser, sèches, embaumées, encore individuelles ; quand je repassai voir, la première neige avait fait son œuvre, elles commençaient à se mélanger, confondues déjà, gorgées d’eau, flasques mais toujours ensemble. Elles se regroupent de la sorte pour mieux se décomposer et retourner groupées à la terre. Je tenais en main un agrégat qui me faisait penser aux

scripts que l’on ne cesse de cracher, crépiter, d’agencer, intellectuellement et corporellement, pour se maintenir en place et, surtout, pour se mettre en mouvement, se maintenir dans une trajectoire. Ces scripts décrivant les interactions recherchées et ainsi projetées entre nous, les objets, les gens, les autres en général, les événements, les invisibles, les intérêts pour justifier et organiser notre reptation dans les faits et les désirs. Avec cet agrégat vivant de feuilles mortes dans la main gantée (caoutchouc grainé sur la peau, enveloppe trouée par les attaques obstinées des rosiers), le lointain que je sens vibrer tout au bout de tous ces empilements de feuilles mortes, concaténés les uns avec les autres, n’a rien d’une « grande transcendance ». C’est plutôt comme de coller l’oreille sur le sol et d’entendre ruisseler de l’eau en tous sens, empruntant des pentes opposées, complémentaires, recoupées. C’est garder le contact avec une opacité qui a donné, par déformation, le concept de transcendance, mais en l’atteignant désormais dans une pensée courbe. Penser courbe dissout un peu l’opaque. Accroupi dans cette attention courbe aux choses infimes, au plus près du dépouillement total – il ne reste plus rien de la splendeur de l’été, que ces couches de lamelles brunes presque disparues – je respirai et caressai, par un toucher lui-même presque archéologique, le passage furtif d’un fossile de vie, un courant d’air étendu comme un immense mycélium invisible. Merveilleux en restant au premier niveau de ma perception immédiate, morbide comme le passage d’un dernier souffle qui fait froid dans le dos lorsqu’une association d’idée et d’images (dont je ne vais pas démêler tous l’enchaînement) me rappela le spectacle d’êtres humains exténués, accablés, dont les peut-être derniers gestes – atroces et pourtant fantastiques, excessivement complexes en termes de combinaisons d’ultimes énergies et de créativité, le frottement des mains se substituant à ceux de machines sophistiquées pour séparer le grain de l’ivraie, se transformant en tamis résiduel pour récupérer quelques graines -, consistaient à extraire le peu de vie résidant encore dans de rares touffes d’herbes desséchées ou dans des chairs culturellement incomestibles, taboues, celles de rats ou de cadavres humains. C’est, dans le film de Wang Bing, ce prisonnier à quatre pattes, à bout, qui moissonne de maigres plantes entre ses doigts faméliques, recueille quelques graines qu’il glisse en poche. L’énergie du désespoir canalisé dans des actes de survie dont l’intelligence intuitive est remarquable : reconnaître les plantes, trouver le geste et l’habileté, coordonner les mouvements malgré l’absence de force, ne pas dépenser plus de calories que n’en rapporte la « récolte », réussir à survivre un peu plus grâce à cette pitance chimérique, un simulacre de nourriture, du vent et de la poussière, moins que rien et pourtant mieux que rien. Ou encore cet autre prisonnier qui rampe pour venir trier et récupérer ce que son compagnon de terrier vomit. Ou, l’extrême inanition de leurs carcasses corporelles secouée par la volonté, elle aussi cadavérique, pour retrouver l’instinct et l’ingéniosité du chasseur qui bidouille ses pièges et la patience et finir par écrabouiller un rongeur et le transformer en infâme tambouille. Survivre. Dans des trous, dans des steppes désertes, glaciales, sans alimentation régulière, sans chauffage digne de ce nom, sans soins, sans ressources, sans contacts, sans perspectives. Sans rien, effroyablement. Humains emmitouflés, crasseux, raides, sur le fil de la mort. Spectacle qui pétrifie, dresse les cheveux sur la tête comme si c’était toujours possible, à tout instant, un tel déchaînement d’arbitraire. Une telle indifférence à détruire au nom d’une idéologie impliquant une invraisemblable certitude d’avoir raison sur tout !? (Et, dans le film d’Assayas,

Après mai, ces soixante-huitards barbus, sentencieux, faisant la leçon à un jeune qui lit une critique du maoïsme : « ce sont des agents de la CIA, ils ont peur des acquis de la Révolution Culturelle, méfies-toi de ces manipulateurs » !! Misère des révolutionnaires. ) Voilà, ce sinistre spectacle, ce sont les retombées épouvantables du « penser droit » dans sa version communiste chinoise, la volonté de réduire le réel à un seul plan obligatoire pour tous, d’imposer à tous et toutes une seule et même manière de penser et de formuler sa pensée. Ce qui ne peut qu’engendrer le délire chez ceux qui dirigent pareille manœuvre démente et l’oppression de ceux et celles qu’il faut manœuvrer, incarcérer dans une réalité à une seule dimension.

Le Fossé de Wang Bing montre la réalité des camps chinois, fin des années 60, où le Parti envoyait les intellectuels « droitiers » se rééduquer. (Au fait, comment imaginer un prix Nobel de littérature chinois qui, semble-t-il, ne consacre pas prioritairement son écriture à cette monstruosité ? D’une manière ou d’une autre, cela constitue une déplorable complaisance.) Cela consistait à s’épuiser dans des travaux absurdes, du genre creuser un fossé dans le désert pour l’irriguer, le rendre cultivable et puis, suite à l’incapacité à administrer ce genre de camp, cela revenait à instaurer un immense abandon, une lente élimination des intellectuels, un mouroir à ciel ouvert. Quand le désastre prit des proportions intolérables, les camps furent dissous, les survivants renvoyés chez eux. Puis, quelques années après, rebelote dans le cadre, cette fois, de la Révolution Culturelle.

Le Fossé, reconstitution, fiction, est complété par

Fengming, chronique d’une femme chinoise. Trois heures durant, face caméra, une femme raconte son dévouement de jeune fille à la ligne du parti, l’exaltation pour cette nouvelle voie, ainsi que la détermination de son mari à défendre l’authenticité de la révolution en publiant des articles. Son mari – son amour – sera harcelé, jugé droitier majeur, envoyé dans un camp où il mourra comme un chien affamé. Elle-même fut classée droitière mineure, déportée, réintégrée, puis de nouveau expulsée lors de la Révolution Culturelle, avant d’être totalement réhabilitée et d’écrire un livre sur ce déraillement épouvantable de l’histoire chinoise, collectant les témoignages, prenant contact avec les survivants et rescapées, organisant une mémoire envers et contre tout. Filmée dans son intérieur, la vieille dame raconte, digne, sa vie persécutée, volée, les souffrances, le dénuement, l’amour de sa vie brisé, jamais remplacé. Jamais remplacés la tendresse et les mots qu’ils inventaient et s’échangeaient pour résister, supporter l’acharnement du Parti à les démolir, à les traiter comme « ennemis du peuple ». En filigranes des événements qu’elle imbrique, agrège comme le script fatal d’une existence bouleversée, elle raconte comment cet amour lui a permis de tout traverser. Les pauses, les silences émus, les quelques troubles qui perturbent le récit

lui sont dédiés. Les larmes aux yeux, quand elle se souvient comment, plusieurs décennies après, elle s’est rendu dans le cimetière sommaire du camp où plus aucun enseveli n’était identifiable, pour accomplir enfin les rites pour que

son amour puisse enfin reposer en paix, prière et lecture de poèmes, on mesure avec effroi ce que c’est que de porter en son cœur un tel sentiment qui s’est trouvé déchiré, agoni, au nom d’une logique de Parti politique totalitaire, obsédé par le penser droit. Je vivrai longtemps avec l’image et la voix de cette vieille dame comme si elle m’avait reçu dans son appartement, que j’y avais écouté sa parole en direct, médusé, la lumière du jour déclinant au fil du récit, puis l’éclairage électrique et l’atmosphère nocturne de solitude, cellule de vie qui se souvient.

Toucher de l’inerte et recevoir une décharge électrique parce que l’on y sent circuler du vivant – principe du miracle -, une part de soi, aspirée, conduite dans le matériau disparate. Un fluide qui se réveille au contact de notre chaleur et galvanise un peu de notre jus, puis aussitôt fuit en un éclair, s’engouffre dans des lointains insaisissables, vides. Dans cette poignée de feuilles mortes, arrachée à sa structure insoupçonnée de tissu stratifié, irrigué, palpitant, je sens encore frémir le feuillage des arbres et déjà l’humus et la terre nouvelle, l’eau, des fibres décomposées, des vers, de multiples vermines. Des musiques fonctionnent ainsi recueillant les idées sonores que le vent des Grandes Transcendances rejette dans les coins, les considérant indignes de vie, à l’écart des célébrations majoritaires, et que des musiciens récupèrent, attirent dans leurs vocabulaires, organisent en agrégats qui contournent la grande métaphysique mélodieuse. Ils agencent des scripts sonores qui n’escamotent rien des techniques utilisées – tout reste apparent -, n’éliminent rien du proche et du profane contagieux, des particularités du corps et de l’esprit qui jouent cette musique-là, des accidents du hasard organiques, sociaux ou cosmiques, de l’hybridation et de l’altéré, du non-musical indispensable à la musique, et qui ramifient ainsi d’innombrables petites transcendances, entre le vif et le mort, aller-retour. Par exemple, Grosse Gatenbauausstelling réunissant Andrea Neuman (électronique, piano préparé), Axel Dörner (trompette) et Sven-Ake Johansson (percussions, cartons). Des fragments rapprochés, aucun bord n’est tranché net, ils sont effrangés, les fils pendent, peuvent se nouer et se dénouer à d’autres. Toujours d’autres modules, d’une autre nature, peuvent venir s’accoler, faire la paire. Aucune combinaison n’est présentée comme l’unique, l’ultime, révélant la vérité d’une essence préexistante. Les vitesses, les intensités, les volumes sonores varient. Ce qui s’écoute, ce qui fait musique est ce qui circule « entre ». Le dimensionnement n’est pas stable. Il bouge. Les types de connaissance requis pour écouter bougent forcément aussi, une seule échelle de valeur ne suffit pas. Ce sont des récits de micro-migrations de corps, de matières et de ce que leurs trajectoires mélangent, embrouillent ou éclairent. Pas de transsubstantiation de matières brutes vers un matériau affiné, unique, parfait, surplombant tous les autres et les justifiant de sa mystérieuse préexistance. Tout le contraire. On reste dans les bifurcations et les multiples qu’elles mettent en perspectives. Ce sont des musiques courbes, reflet du penser courbe, opposées au penser droit qui place son économie esthétique et ses intérêts, lui, dans la captation de la Grande Transcendance. Des appareils qui équipent les musiciens sortent des bidules articulés. Liquides en ébullition. Frictions de surfaces. Echos d’éboulements. Déraillements horlogers. Halètements de vapeurs. Tricotage éclaté. Chabadas détourés. Palpitation de valves. Percolations de salive. Chahuts cartonneux. Caisses claires de kermesses. Grincements de poulie organique. Chuintements de glaires. Gong et ferrailles. Arceaux d’haleines givrées. Glouglous célestes ou intestinaux. Hélices battues de grêle. Aboiements rauques dans le brouillard. Braiements d’ânes ou de robots. Nervures cardiaques percussives. L’un dans l’autre, l’un sur l’autre. Des couches de silhouettes irrégulières. Et tous ces modules voyagent, se touchent, s’échangent des éléments, un flux narratif les traverse de métamorphoses et d’attachements. Et ce flux guide l’ouïe de proche en proche, vers des lointains, aussi bien en arrière, en avant et latéralement. Et, quand, à travers l’apparence d’absence de structure qui fait dire à plusieurs que là ne défilent que des occurrences sonores sans vie, l’écoute rencontre ce flux de sens, cela produit le même effet que de tenir en mains l’agrégat de feuilles mortes et de se sentir participer à la décharge électrique de l’inerte vers le vif. Dans ces musiques, on est libéré des prétentions de la musique à être « pure », et l’on se sent, par l’écoute, dans la bande-son d’une relation au monde qui ne peut plus s’envisager sans « la capacité de concaténer des humains et des non-humains dans des chaînes apparemment sans fin. » (B. Latour), sans écologiser la musique dans un ensemble d’autres faits et connaissances qui la traversent. « Pour risquer une métaphore chimique, en notant H les humains et NH les non-humains, c’est comme si l’on suivait maintenant de longues chaînes de polymères : NH-H-NH-NH-H-H-NH-H-H-H-NH dans lesquelles on pourrait reconnaître parfois des segments qui ressemblent davantage à des « relations sociales » (H-H), d’autres qui ressemblent davantage à des agrégats d’objets (NH-NH), mais où l’attention se concentrerait sur les transitions (H-NH ou NH-H). » (B. Latour)

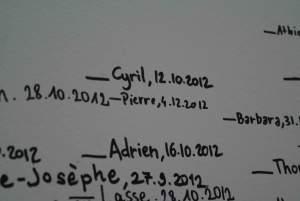

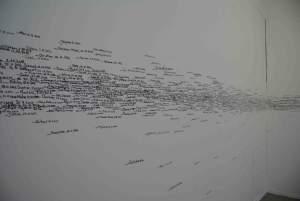

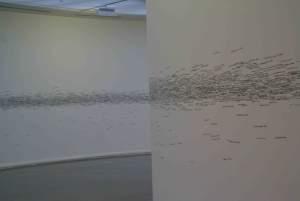

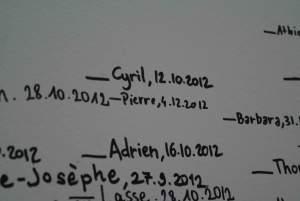

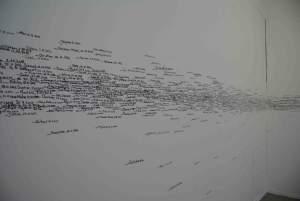

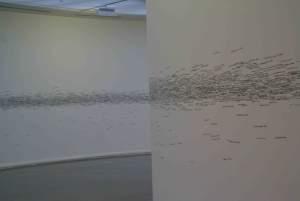

Avant de m’engager dans l’exposition de Roman Ondak, je lisais ceci dans le «guide du visiteur » : Roman Ondak, avec « Measuring the Universe », évoque le désir de l’être humain de prendre la mesure de l’univers. Cette œuvre, à la frontière de l’installation et de la performance, sollicite de manière égale le personnel du musée et les visiteurs, qui la construisent progressivement. Avec un feutre noir, un agent trace une ligne horizontale pour marquer la taille des visiteurs qui le souhaitent et, à droite de cette marque, leur prénom et la date. Si le personnel du musée est seul autorisé à écrire sur le mur ; chaque visiteur peut choisir son emplacement. Ainsi, le fossé qui sépare traditionnellement l’artiste et le profane est aboli. Le public fait partie intégrante de la conception de l’œuvre, au lieu d’en être le simple témoin. » Alors, rhétorique barbante, charabia un peu mort, juste une posture caricaturale de l’art contemporain, ne débouchant sur rien, parce que ce fossé n’est pas abolissable, que l’artiste et le musée n’ont jamais réellement et totalement intérêt à ce qu’il soit aboli ? Engagé dans la visite (et d’abord l’exposition de Bertille Bak), je perdis de vue ce commentaire formel, je n’y pensai plus. Jusqu’à ce que je me trouve devant le résultat de la démarche (Measuring the Universe, 2007 pour la première réalisation de cette performance pouvant se répéter dans divers lieux). Un prénom après l’autre, comme une feuille après l’autre soufflée par le vent contre une racine, une haie, se forme un ensemble gigantesque, plastique et formidablement mobile. Une nébuleuse en course se dessinait sur le mur. Chaque visite, représentée par un ensemble de marques, de lettres et de chiffres, résultat d’une courte transaction entre un visiteur ou visiteuse et le gardien de musée, un corps de passage s’adossant au mur pour être toisé –les parents nous mesuraient ainsi à la maison -, et la main du gardien, avec son marqueur, écrivant sur le plafonnage blanc, lisse. Le 4 décembre, il était difficile de trouver encore une place libre, alors forcément, on s’imbrique, on recouvre (toujours comme les feuilles mortes, sans réelle intentionnalité). L’ensemble est d’une impressionnante beauté graphique, vol d’oiseaux acrobatiques pixellisés à même le mur. La forme de ces traits et écritures, déterminées aléatoirement par la quantité de visites et la taille des individus se prêtant au jeu, forme une œuvre qui fonctionne en tant que telle, même si l’on ignorait de quoi elle est faite et comment elle s’est composée. C’est pour cela, et rien que pour cela, que l’on se sent effectivement, tout petitement, avoir participé au processus créatif d’une œuvre. Avec d’innombrables autres inconnus, jamais croisés. Néanmoins, je ne me sens pas avoir été particule mesurante de l’Univers, mais contribué à élaborer des mesures d’un Multivers. Roman Ondak s’y connaît en termes d’agrégats d’humains et non-humains. Citoyen d’un pays de l’Est où la pénurie des biens de consommation se réglait par le rationnement et la pratique de queues devant les distributeurs, il a multiplié les performances où il organisait de fausses queues, comme nouvelles formes de vie. L’absurde de la situation économique à l’Est correspondant, par les performances humoristiques et caustiques de l’artiste, au postulat qu’il y a toujours quelque chose à attendre. La vie est attente. Alignement de vies, de profils et de parcours composites qui, dans l’expectative prosaïque et métaphysique, par les bords, finissent par déteindre les unes sur les autres. Il a aussi réalisé une courte vidéo où l’on voit des parents apprendre à leurs enfants à faire la queue, à bien vivre donc, devant diverses portes ou grilles fermées. Enfin, il réunit et expose le témoignage de toutes ces expériences collectives de queues, sous forme de photos dans des catalogues d’expositions, dans des vitrines bricolées par ses soins, à partir de matériaux de récupérations, reflet d’une autre pratique courante dans son pays de pénurie. Et si je devais représenter le fulgurant chapelet de bulles fantomatiques – qui m’a électrisé et enivré à l’instant où, saisissant des feuilles mortes, j’eu l’impression d’arracher un bout de tissu vivant -, semblable en tous points au vif argent des ondes transitoires qui relient et transpercent les modules sonores de Sven-Ake Johansson, Axel Dörner et Andrea Neuman, sans doute utiliserais-je des photos de cette autre œuvre d’Ondak, Steamers, où un fil de perles quelconques, chemine, relie un ensemble de bouts de buses, disparates, l’intérieur noire de suie. C’est aussi simple et aussi magique que ça. (Pierre Hemptinne) – Acheter le livre du blog Comment c’est?, Lectures terrains vagues -

Tagged: art et organologie, Chine, hétérogénéité, jardin d'automne, mémoire des camps, nature et culture

A propos de : Feuilles mortes… – Wang Bing, Le Fossé – Sven-Ake Johansson, Andrea neumann, Axel Dörner, Grosse Gartenbauausstellung (Olofbright, 2012) – Roman Ondak, Measuring the universe, Steamer, … (Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris) – Bruno Latour, Enquête sur les modes d’existence, La découverte 2012.

A propos de : Feuilles mortes… – Wang Bing, Le Fossé – Sven-Ake Johansson, Andrea neumann, Axel Dörner, Grosse Gartenbauausstellung (Olofbright, 2012) – Roman Ondak, Measuring the universe, Steamer, … (Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris) – Bruno Latour, Enquête sur les modes d’existence, La découverte 2012.