Semainier 2

Recensé : quelques livres de photographes qui m’inspirent. Notre vision de l’autre, l’être humble, composant majoritaire de l’humanité, a profondément changé avec la diffusion des œuvres photographique. Je ne possédais que le regard de ceux qui nous les présentaient lors de ma jeunesse. Peintres, romanciers et parfois cinéastes. Et de ceux que mes rêves d’aventures appelaient. Une vue forcément biaisée, réajustée aujourd’hui avec une certaine violence par les reportages TV, les documentaires, les émissions de télé-réalités. Images furtives mais souvent outrancières car mises en scène avec une recherche du spectaculaire. Je m’en méfie et préfère celles décryptant un quotidien que des photographes réajustent avec précision.

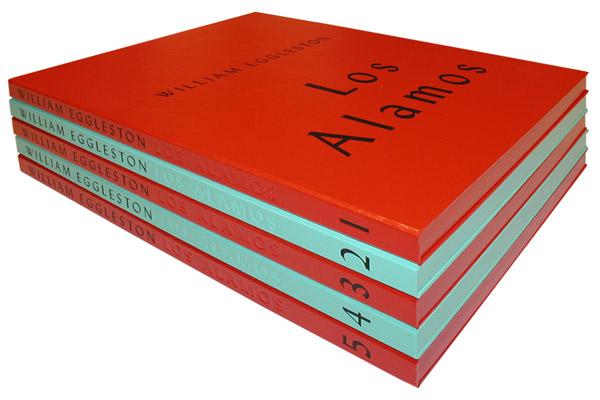

- William Eggleston, maitre de la couleur, qui stigmatise la beauté au cœur même de la désolation d’un monde sans cesse oscillant entre la vie et la mort. Le portfolio original en 5 volumes est malheureusement inabordable. Même sa réédition, par Les éditions Steidl, en 3 volumes n’est pas donnée.

- Walker Evans, encore et toujours d’actualité – alors qu’il a disparu depuis près de 40 ans - avec sa vision sans concession d’une réalité sans fard.

- Anders Petersen qui ne conçoit le portrait que dans la représentation exacerbée de l’émotion, sans concession, ni fioriture. C’est brutal mais surtout révélateur d’un monde rarement exploré.

- Cindy Sherman qui par ses autoportraits grimés a revisité notre quotidien en se mettant elle-même en scène afin de mieux le parodier et remettre en cause la notion même d’identité. Actuellement elle revisite l’histoire de l’art. Pastiche et parodie sont au rendez-vous.

J’avoue toutefois que j’accroche moins à ce travail récent, même si le propos est relativement intéressant. La confrontation à une œuvre du passé, d’un pays lointain, d’une autre culture, élargi le champ de la connaissance. L’image porte un sens indéniablement lié à l’artiste et donc à ses références culturelles et techniques. Tout comme le spectateur qui – même inconsciemment – regarde et analyse une image du passé, Cindy Sherman ne réussit pas à combiner passé et présent dans une interprétation que je préfèrerai plus décalée, élargissant dès lors le sens et le discours.

- Joel Sternfeld dont chaque image possède le pouvoir de raconter une histoire cynique sur l’homme et ses rapports envers son prochain ou son milieu.

- Juergen Teller qui ironise et s’amuse dans une provocation bien éloignée – à première vue seulement – de la photo de mode.

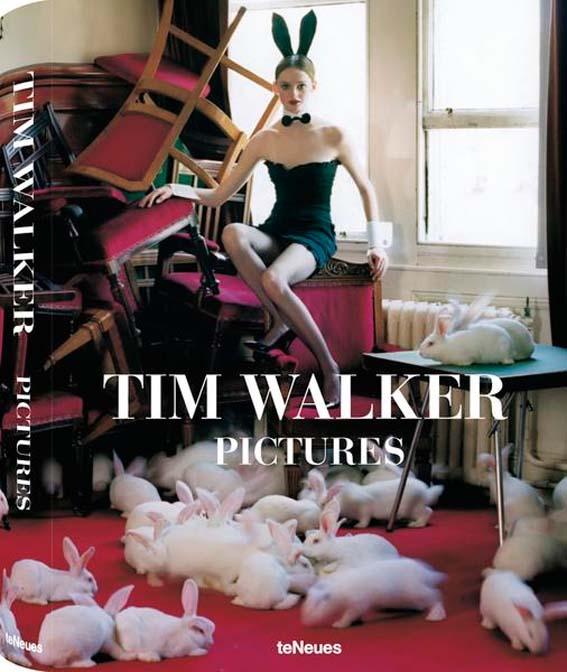

- Tim Walker et son monde féérique rafraichissant dans lequel la mode s’insère comme un simple élément d’un décor très imagé et poétique. (Tim Walker Pictures. Editions TeNeues)

Quoi qu’il en soit, tous ces livres son bien chers. Pour finalement ne les regarder que de temps à autres.

Constaté : que 50 ans auparavant, l’imaginaire de Fritz Lang avec son « tigre du Bengale » allait beaucoup plus loin dans l’originalité que toutes les productions de Bollywood. Cela n’étonnera pas grand monde, me direz-vous. L’érotisme émanant de Debra Paget, sensuellement dévoilée malgré le code Hays régissant les règles cinématographiques de l'époque, reste une leçon de séduction qui devraient être enseignée à toutes ces apprenties stars hollywoodiennes, celles que l’on nommait « starlettes » le siècle passé (il faudra un jour s’intéresser aux raisons de l’abandon de ce terme de l’usage courant) et qui ne sont même pas foutues de donner correctement la météo…

Ceci dit,, Georges Sadoul dans son histoire du cinéma mondial ne cite même pas « le tigre du Bengale » ni le second volet d’un diptyque que ce film forme avec « le tombeau hindou », du même Fritz Lang. C’est dire ! D’un autre côté, combien d’opus du cinéma américain citerait-il aujourd’hui, époque ou les « blockbusters » - surtout les déclinaisons - annihilent toute forme de création à l’exemple de ceux dont ils tirent le nom, les puissants obus américains utilisés durant la Seconde Guerre mondiale.

Époustouflé : par les couvertures de quelques parutions récentes des Éditions 10/18. A croire qu’une nouvelle direction artistique vient de prendre ses fonctions. A moins que cela ne soit l’effet Vahram Muratyan, véritable phénomène dans le milieu graphiste. Quoi qu’il en soit l’utilisation de silhouettes ou d’esquisses sur les couvertures de livres semblent de plus en plus fréquente, tout comme d’ailleurs dans certaines revues. J’adore ça car nous possédons des graphistes de grands talents – tels Peter Mendelsund, Margot Trudell ou Delphine Dupuis - qui peuvent, enfin, trouver une place de choix dans le monde éditorial

Scandalisé : à contrario, par les couvertures caressant sans vergogne la publicité mensongère et l’abus de confiance en reproduisant des portraits de personnalités réelles et connues en lieu et place de personnages fictifs pour des romans sans aucun rapport, tels que « Quatre » par Chantal Delsol (éditions Folio ou Mercure de France) qui utilise le portrait de Lee Miller photographiée par Man Ray ou encore « La Capitana » par Elsa Osorio (Editions Métaillé) qui emploie celui de Gerda Taro, une photographie de Robert Capa.

Même si dans ce dernier cas, le livre parle de Micaela Feldman de Etchebéhère (1902-1992), une femme exceptionnelle qui s’est révélée – comme Gerda Taro - pendant la guerre civile espagnole. Elle fut la seule femme a diriger un bataillon de républicain. C’est d’autant plus injuste; que l’édition originale de ce livre présentait une photo de la vrai Mika !

Déjeuné : sur invitation de ma belle-mère, au Carré Gourmand de Boé (Lot et Garonne). Une veille ferme avec sa maison de maître devant une cours intérieure bordée sur les côtés par des communs dans le même style ; pierres de taille et briques. Un cadre à priori rustique, mais d’un grand confort. Une flambée au cœur d’une grande cheminée ouverte sur 2 côtés réchauffe les salles. En entrée, j’ai choisi des Gambas Royales rôties,accompagnées de lentilles au thym et au miel. La cuisson était parfaite tout comme la présentation, le goût délicieux et l’originalité des accords harmonieux. Pour rester dans le même ton, j’ai enchaîné sur un Homard bleu également rôti, sauce acidulée au sésame, et petite salade d’herbes fraîches qui m’a rappelé un formidable souvenir de salade folle. J’ai conclu par un gâteau à l’amande amère, ganache tout chocolat et pistaches. Les proportions de chaque plat, parfaitement dosées, me permettait de finir par un désert à priori roboratif. Mais là aussi, nul sentiment d’excès ne venait alourdir un repas merveilleux. Je me suis promis de revenir un soir, sous un ciel plus propice à un déjeuner en terrasse, sous la vaste glycine, face au jardin qui borde le canal du midi. Avec quelques amis…