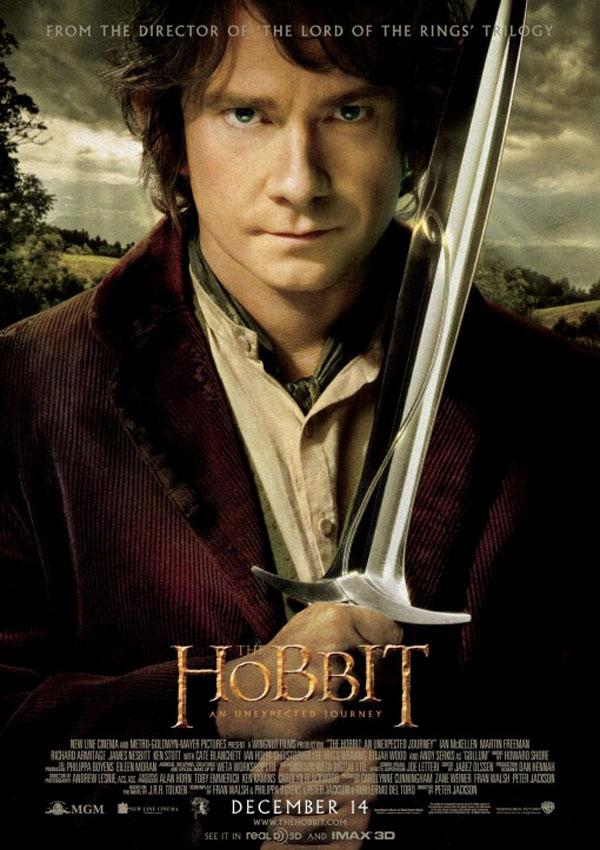

Peter Jackson, 2012 (États-Unis, Nouvelle-Zélande)

Guillermo del Toro puis Peter Jackson, le projet est donc revenu à son initiateur. Histoire d’un aller-retour sans grande conséquence pour des films qui de toute façon, comme la trilogie du Seigneur des anneaux, ne se destinaient qu’à une illustration belle mais simple des écrits de Tolkien. Les histoires imaginées par l’auteur anglais ont toujours été propices à la mise en images et, bien avant John Howe et Allan Lee, l’éminent philologue lui-même dessinait les cartes des Terres du Milieu, les paysages et les personnages qui les traversaient.

Une dizaine d’années après La communauté de l’anneau, Peter Jackson prévît donc d’adapter et de développer Le hobbit en une nouvelle trilogie. De trois cent pages ou un peu moins (Le seigneur des anneaux en compte plus de mille), le réalisateur ajouta donc neuf heures ou environ à sa filmographie. Mais une telle durée est-elle justifiée ? Autrement dit, qu’y a-t-il de réellement neuf pour le spectateur dans cette aventure ? En effet, les intrépides de toutes races et de tous clans nous sont déjà familiers (Gandalf, Saroumane, Gollum…) ou, s’ils ne le sont pas, restent des cousins très ressemblants (Thorïn et Cie). De plus, un des grands atouts du film, à savoir les décors naturels de la Nouvelle-Zélande, n’est plus une découverte (avant Le seigneur des anneaux, Howard y avait tourné quelques séquences de Willow en 1988). Enfin, de la carte à la clef, puis de la porte au trésor, en passant bien sûr par tous les dangers attendus, la quête reste la même depuis toujours. Même les initiatives de Jackson s’appuyant sur les sources et respectant fidèlement l’esprit du livre (telles que l’apparition de nécromancien ou celle de Radagast) ne surprennent pas.

Pourtant, à le voir à plat et sans 3D, le plaisir de retrouver un monde connu nous tient malgré tout en haleine. Comme à la lecture des livres, ce sont aussi les passerelles (nombreuses) lancées vers Le seigneur des anneaux qui ont suscité notre curiosité. De même, du rangement par la magie de Merlin l’enchanteur (Wolfgang Reitherman, 1963) aux plate-formes démultipliées sur lesquelles se lançait jadis Indiana Jones (Spielberg, 1981), le jeu des correspondances nous fait passer le temps. Sans la nouveauté qui n’apparaît donc pas à la surface, le plaisir est timide. Ce qui fait encore défaut se trouve ailleurs et, comme dans Avatar de Cameron (2009), la surprise vient de la technologie utilisée.

Avec la 3D, les sensations sont cette fois tout autres. Le « High Frame Rate » (HFR) qui accompagne la 3D améliore le confort du spectateur en rendant l’image plus nette et plus fluide. Cette fréquence de 48 images par seconde améliore surtout les effets de profondeur et apporte un réalisme étonnant à certaines situations. C’est le cas sur les remparts léchés par les flammes du dragon ou dans les plongées dans la ville de Dale. Mais paradoxalement, ces mêmes scènes gagnent quelque chose de plus factice. De façon assez bizarre, la perception des espaces, des volumes et des mouvements m’a parue proche de ce que l’on peut ressentir devant des films ou des séries qui ont uniquement recours à des marionnettes (citons Dark Crystal en référence, Henson et Oz, 1982). Ce qui n’est pas gênant, au contraire.

Certes, le voyage n’était pas tout à fait inattendu et le néophyte éprouve encore des difficultés à comprendre ce qu’il éprouve face aux évolutions technologiques (à proprement parler ici : une énigme dans le noir), mais l’expérience, elle, est tout à fait nouvelle.