Neil Young, une autobiographie

***

Autobiographie de Neil Young

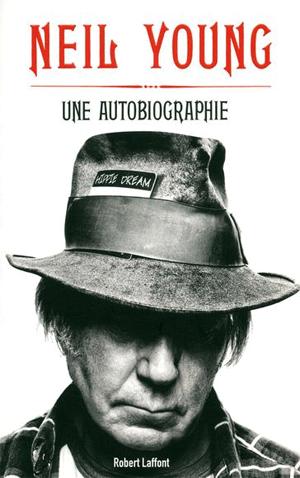

C’était lors d’un concert auquel l’auteur de ces lignes assista en 2003. Entre chaque chanson, Neil Young déroulait des anecdotes alambiquées tirées de son album-concept Greendale, dans un anglais traînant. You speak too much ! avait soudain crié quelqu’un parmi le public parisien, aux premiers rangs (No ! no ! avaient protesté quelques inconditionnels aussitôt). Décontenancé par cette française franchise, Young avait ri. Et n’en avait tenu aucun compte. Cette fois, d’accord, il s’agit de parler, de lui. Décidément, les stars ont remplacé dans les imaginaires les grandes figures de saints. L’histoire de leur âme passionne autant que celle de Thérèse de Lisieux. Qu’a donc à nous dire l’auteur de Harvest qu’il ne dise pas dans ses chansons ? Que cachent ses grosses chemises canadiennes et ce chapeau qui lui tombe sur les yeux, sur la photo de couverture ? Écrivain, c’était le métier du père, Scott Young, un homme des années cinquante, gominé et éloquent. Neil, lui, revendique la pauvreté de son vocabulaire, et exige de son lecteur qu’il le comprenne ou qu’il repose ce livre. Il déclare écrire pour apporter son « démenti à tout un tas de théorie sur la logique de [s]es choix et de [s]es comportement », « passer le temps » et enfin, « pour lui ». « Je recommande vivement ça, écrit-il avec humour, à tout rocker vieillissant qui n’a plus de thune et ne sait pas quoi essayer de nouveau. »

Mais l’auteur ne nous aide pas beaucoup. Les pages consacrées à ses enfants auraient pu, auraient dû être touchantes (ses deux fils sont infirmes moteurs cérébraux) : elles sont plates, l’émotion si retenue qu’elle est étouffée. Ses déclarations d’amour à sa villa de Hawaii, « cool et cosmique », et ses remerciements aux personnes payées pour lui réserver des hôtels et des avions, sont pénibles. Les passages sur ses guitares, ses amplis, ses déboires de mixage, ou sur sa passion obsessionnelle pour les voitures et les trains électriques, n’intéresseront que les fans les plus fétichistes, et encore. On aurait aimé qu’il revienne plus longuement sur l’origine de sa technique si particulière de jouer en électrique, cette raideur lyrique qui fait du lead un Lied. Ou qu’il aborde et creuse davantage la dynamique de ses liens avec David Crosby, Stephen Stills ou Graham Nash.

Reste qu’un paysage se dessine au fil de ces souvenirs de route, d’amis vivants et morts, de déménagements. C’est le paysage d’une époque : « l’amour, la musique, la jeunesse, la vie. ». Young revendique son appartenance à « notre mouvement, notre culture, notre génération Woodstock ». Toutefois quelque chose, en lui, excède le phénomène des sixties contestataires. Quelque chose le distingue d’autres stars du rock et explique sa longévité, comme être et comme artiste. Il n’est pas mort d’overdose comme Hendrix ; il n’en a pas non plus acquis, comme Leonard Cohen ou Bob Dylan, avec lequel Young compare souvent sa carrière, de crédibilité dans les milieux lettrés. Certes, l’impatient créateur revendique son attachement aux projets, à « construire quelque chose de nouveau » car « se répéter indéfiniment n’a pas de sens ». Certes, la phrase la plus célèbre qu’il ait écrite est celle-ci, citée par Cobain avant son suicide et reprise mille fois : « mieux vaut brûler d’un coup que s’éteindre à petit feu ». Certes il ronchonne contre la mauvaise qualité des Mp3. Certes, il confie se sentir parfois « pas mal vieux » et devoir se ressaisir : à soixante-sept ans, comment trouver l’inspiration dans l’abstinence, à laquelle il se tient sur les conseils des médecins ? Mais si Young ne peut être totalement remisé au placard des vieilleries ; si, malgré lui, il reste une icône, c’est qu’en tant que figure il incarne de façon transversale des contradictions, un certain état d’esprit occidental des cinquante dernières années. Young est le père des tribus punk, grunge, roots. « Décontract’ », comme dit Dylan avec un brin d’euphémisme. « Païen », « la forêt » [est s]a cathédrale » : il porte cette sensibilité écologique qui reste pertinente aujourd’hui, alors que d’autres préoccupations des sixties sont passées de mode. « J’accepte l’horizon pour ce qu’il est : c’est ma religion » : son présentéisme est le nôtre. Sa croyance dans un destin aussi : « est-ce que je suis trop cosmique, sur ce point ? Je ne pense pas, mon ami. Ne doute pas de ma sincérité, parce que c’est elle qui nous fait nous rencontrer ici. » « C’est quoi le problème avec les clichés ? » dit-il du songwriting. Ce qui rappelle qu’écriture et écriture de chansons ne sont pas les mêmes artisanats et que dans le premier cas au moins, si elle est primordiale, la sincérité n’est pas suffisante.

Neil Young, Une autobiographie, traduit par Bernard Cohen et Abel Gerschenfeld, Robert Laffont, 2012.