À propos et autour de : Saul Bellow, Herzog, Quarto/Gallimard 2012 – Bruno Latour, Enquête sur les modes d’existence. Une anthropologie des modernes, La Découverte 2012 – Gina Pane, Dehors – Partition pour une feuille de menthe (Galerie K. Mennour)

À propos et autour de : Saul Bellow, Herzog, Quarto/Gallimard 2012 – Bruno Latour, Enquête sur les modes d’existence. Une anthropologie des modernes, La Découverte 2012 – Gina Pane, Dehors – Partition pour une feuille de menthe (Galerie K. Mennour)

A peine plus haut, la dynamique à l’origine de la continuité du personnage principal est condensée ainsi, plissée de sauts et d’invisibles, conflictuelle : « Il se sentait trop bizarre, mélange de clairvoyance et d’humeur noire, d’esprit de l’escalier, de nobles inspirations, de poésie et d’absurdité, d’idées, d’hyperesthésie – à errer par-ci, par-là, à entendre en lui de la musique puissante mais indéterminée, à voir des choses, des halos violets autour des objets les plus distincts. Son esprit était semblable à cette citerne, de l’eau douce et pure prisonnière sous le couvercle de fer, mais pas tout à fait potable. » Nous sommes dans les derniers développements du roman, la chute, à la page 362 et, je réalise que ce passage fait écho au début symétrique du récit où j’avais perçu le même genre d’harmoniques, mais sans en entendre toute la profondeur de mille-feuilles, parce que je n’avais pas encore fait connaissance avec Herzog : « Là, il était entouré de hautes herbes barbues, de jeunes pousses d’acacia et d’érables. Quand il ouvrait les yeux, les étoiles étaient toutes proches, pareilles à des corps spirituels. Des feux, bien entendu ; des gaz – minéraux, chaleur, atomes, mais qui, à cinq heures du matin, parlaient à l’homme couché dans un hamac et enveloppé de son manteau. » (S. Bellow) Et cette situation de construction magique avec les herbes, les étoiles, les érables, le hamac, le manteau – les pièces d’une machine à métamorphoser – se met à chanter librement, sans réserve, en bas de page, peu après la première ligne qui, elle, annonce clairement la couleur « Peut-être que j’ai perdu l’esprit, mais ça ne me dérange pas, songea Moses Herzog. » (S. Bellow) Oui, perdre l’esprit, sans que ça dérange parce que d’autres manières de penser prennent le relais, c’est ce que raconte le roman (entre autres choses) et c’est ce qui épuise masochistement Moses Herzog. Masochiste, parce qu’au regard de certaines normes, le plaisir qu’il y prend peut paraître paradoxal.

A la page 362 donc, Herzog entrevoit la résolution de ses tourments, non pas en rentrant pleinement dans le rang, abdiquant, mais en établissant les bases d’un bon compromis, une gestion responsable de sa différence. Un sous-bois. Le repos auquel soudain il accède, la détente nerveuse, musculaire et spirituelle qu’enfin il trouve, rassure le lecteur qui s’est mis en empathie avec lui, au fil des pages. Pourtant, à partir de là – et heureusement, le roman se termine -, il cesse personnellement de m’intéresser. Il peut disparaître, il cesse d’être une fiction prenante, digne d’intérêt, pleine de suspens. C’est que, tout au long du parcours hérissé que l’on vient de lire, ce qui lui arrive fait espérer la victoire d’autres trajectoires, échappant aux modèles rationnels de la modernité, aux règles fixant la démarcation entre sujet et objet. Mais c’est, bien entendu, impossible puisque le triomphe d’autres cheminements impliquerait que la fiction glisse vers le terrain de la science-fiction, l’invention d’une société reposant sur des bases autres que la nôtre. Ce roman de Saul Bellow explore les déchirements d’une rupture amoureuse en gouffre symétrique au coup de foudre amoureux. Dans ce dernier, tout se déchire, certes, mais c’est pour que l’opacité s’illumine ; tout déterminisme, biologique ou social, est suspendu ; il semble que l’on puisse recommencer son histoire à zéro, la réécrire et en éviter les erreurs, revivre tout comme au premier jour, de manière intense, et devenir autre, comme on a toujours rêver d’être, pour se donner à l’autre. Enfin, on découvre une raison d’exister. Tout s’ouvre, les mondes jusqu’ici séparés des vivants et des morts, des êtres et des choses, soudain communiquent dans un sentiment de merveilleux et d’ascension. « Pour exister, un être doit non seulement en passer par un autre mais aussi d’une autre manière, en explorant d’autres façons, si l’on peut dire, de s’altérer » (B. Latour). La révélation de l’amour fait apparaître l’altération comme une réjouissance, où l’on a tout à gagner, une technique de construction de soi, de l’autre. Dans la perte amoureuse, c’est le même phénomène, tout s’ouvre et communique, les réalités circulent, les mondes se mélangent mais de manière effrayante, dans une perspective de chute, de perdition, l’altération est menacée par le morbide.

Ce que raconte Herzog, ce sont les convulsions entre les entités intérieures du personnage – que libère et déchaîne le reflux amoureux – et un monde normal qui ne peut pas s’en accommoder, ne peut chercher à les comprendre. Il y a rejet. Ces convulsions correspondent à une agitation d’êtres invisibles qui travaillent matériellement le personnage et que la réalité – l’action est située au début des années 60 du XXème siècle, aux USA, en pleine modernité rationnelle qui ne doute pas d’elle-même – ne peut que refouler dans le confinement du for intérieur, sans leur donner droit de citer, sans aucune considération. La seule prise en compte envisageable serait répressive, appeler les flics pour une neutralisation radicale du personnage grouillant, inquiétant ou l’interner dans un hôpital pour un repos camisolé. On vérifie dans ce récit fictionnel le rôle violent des rationalités modernes qui, comme l’explique Bruno Latour, « destituent les invisibles de toute existence extérieure et insistent pour ne les situer que dans les circonvolutions du moi, de l’inconscient ou des neurones », violence qui est une véritable clef de voûte de la norme et « révèle un malaise si profond, une angoisse si intense qu’il faut aller y voir de plus près. « B. Latour, Enquête sur les modes d’existence. La Découvert, 2012) Dans le sous-bois habité, Herzog rencontre la délivrance, il trouve le chemin, la piste de cerfs, par où ses invisibles rentrent dans le rang de l’intériorité, selon les sommations de l’entourage, et sans qu’il le vive tout à fait comme une défaite, une amputation. Il les garde sous le coude, une réserve de subjectivité, une force intérieure qu’il met seulement en sommeil. Ils cessent, à travers lui, de vouloir s’emparer du vif, de s’imposer comme protagonistes extérieurs à part entière, mordant sur le réel d’autres, prolongeant leurs trajectoires transformistes vers d’autres existences que celle du personnage principal, mortes ou vivantes, du moment que leurs influences se font toujours sentir. Jusqu’ici – et après une phase biographique où il a brillé de par ses études originales sur le Romantisme, études en rade comme si le Romantisme désormais était lettres mortes pour lui en quête d’autres révélations - autour d’Herzog s’est créé une zone conflictuelle avec ses proches, ses amis, sa famille, même avec les personnages fictionnels qu’il a pratiqué de l’intérieur en tant que professeur d’université. Tout et tous – à l’exception d’une femme amoureuse de lui -, font mauvais ménage avec les êtres invisibles qui le tourmentent, lui aliènent monde extérieur, lui donnent l’intuition d’une nouvelle conduite expérimentale. Bien que sa relation amoureuse avec Madeleine soit terminée, il persiste, d’une certaine manière, à rester amoureux mais en dirigeant son sentiment amoureux sur un choix d’objets et d’existences plus large, en utilisant la dimension religieuse de ce sentiment pour altérer et s’altérer du monde d’une autre manière, fidèle à son coup de foudre problématique, non résolu. Qu’il doit ravaler et réinvestir ailleurs. Une autre manière qui ne passe pas (au-delà de son être, dans le for extérieur comme dit B. Latour). Il se trouve dès lors inévitablement en guerre – du moins en situation frictionnelle, difficile à comprendre, à cerner – avec tous les membres affiliés normalement aux réseaux de socialisation qui « gardent l’église au milieu du village », participent au refus de prendre en compte ces existences invisibles et les repoussent rigoureusement, vigoureusement, dans le psychisme où la raison peut considérer qu’elles ne sont que chimères. Obstacles nombreux à la sédimentation des subjectivités qui engendrent le singulier. Cet enfermement culturel de l’invisible est, chose incroyable en fait, relayé au quotidien par «des gens qui ont développé la plus vaste industrie pharmaceutique de l’histoire et qui font une consommation hallucinante de psychotropes, sans parler des substance hallucinogènes illégales ; de gens qui ne peuvent exister sans les émissions de psycho-réalité, sas un flot continu d confessions publiques, sans une gigantesque « presse du cœur » ; des peuples qui ont institué, à une échelle inconnue jusqu’ici, la profession, les sociétés, les techniques, les ouvrages de psychanalyse et de psychothérapie ; de gens qui se délectent avec effroi de films de terreur, dont les chambres d’enfant sont remplies de « personnages à transformations » (vocable fort bien trouvé), dont les jeux d’ordinateur consistent pour l’essentiel à tuer des monstres ou à être tués par eux ; de gens qui ne peuvent ressentir un tremblement de terre, subir un accident de voiture, encaisser l’explosion d’une bombe, sans faire intervenir aussitôt des « cellules psychologiques » ; et ainsi de suite. » (B. Latour) Herzog se soigne sans intégrer aucun de ces plis thérapeutiques. Il cherche, il se débat, il débat avec d’innombrables vies virtuelles, comme s’il s’agissait de présences bien vives, comme s’il les avait sous la main et en dépendait. Il écrit, il correspond avec tous les êtres imaginables qu’il peut ressentir comme ayant une influence sur son présent, de près ou de loin, inclus dans les chaînes de références et de reproduction du vivant qui font qu’il en est où il en est. Aussi bien des morts que des vivants, des proches que des lointains, des accessibles que des inaccessibles. « Cher Doktor Professor Heideger, J’aimerais savoir ce que vous entendez par l’expression « la chute dans le quotidien ». Quand cette chute s’est-elle produite ? Où étions-nous lorsque c’est arrivé ? » (S. Bellow) Il faut bien plaider sa cause, le bien fondé de ses autres manières de penser et faire. Dès lors qu’il leur parle et leur écrit, il n’y a plus de distance, ni temporelle, ni géographique. Il converse, il communique vraiment, au même titre qu’avec les êtres de fiction qui peuplent son monde. Du reste, il polémique aussi avec d’authentiques autres personnages de fiction. A l’instar de ces existence fictionnelles qui, nous dit Bruno Latour les qualifiant aussi d’aliens, « si nous ne les reprenons pas, si nous ne les soignons pas, si nous ne les apprécions pas, ils risquent de disparaître pour de bon. Ils ont donc ceci de particulier que leur objectivité dépend de leur reprise par des subjectivités qui, elles-mêmes, n’existeraient pas sans qu’ils nous les aient données… » (B. Latour) Herzog continue à se construire de son amour, même si la femme qui cristallisait l’incarnation de cet amour l’a rejeté, et pour se faire, il ne cesse d’écrire, dans tout son corps en tout cas, rien ne dit que des lettres soient réellement affranchies et postées. A ses parents, ses amis, les acteurs et témoins de sa rupture, avocat et psychanalyste, anciens collègues de l’université, anciennes amoureuses, ainsi qu’aux puissants qui décident de l’état du monde. Herzog est un personnage tout vibrant de missives décochées en toutes directions. C’est un être séparé et dont l’amour se rompt lentement, ayant perdu sa terminaison (et non son terminus, à travers la terminaison l’autre nous renvoie notre amour déséquilibrant que nous lui retournons aussitôt, et à chaque trajet quelque chose avance, se déplace, bouge), irrémédiablement, qui est pris dans un afflux chaotique de rupture, il devient rupture, noyé dans un trop plein de rupture, et il transforme la douleur de la perte en sécrétant des articulations avec des aliens, des absents, des êtres de fiction, en essayant une autre organisation. « Se trouve articulé, rappelons-le, tout ce qui doit obtenir la continuité par des discontinuités dont chacune est séparée des autres par une jointure, un embranchement, un risque à prendre, ce qu’on appelle justement une articulation. » (B. Latour) Il produit à la chaîne, en superposition, des tentatives d’articulations, de jointures et d’embranchements, parfois en rafales, en faisant tourner à plein régime une puissante machinerie d’énonciation qui se confond avec son souffle, sa respiration et qui l’habite, en fait un réel possédé. « Comme envoûté, il écrivait des lettres à la terre entière, et ces lettres l’exaltaient tant que depuis la fin du mois de juin, il allait d’un endroit à un autre avec un sac de voyage bourré de papiers. Il l’avait porté de New York à Martha’s Vineyard, d’où il était reparti aussitôt ; deux jours plus tard, il prenait l’avion pour Chicago, et de là, il se rendait dans un village de l’ouest du Massachussetts. » (S. Bellow) Je suis subjugué par la manière dont ce « sac de voyage bourré de papier », ici, dans ce contexte du roman, fait figure de « machine infernale », d’appendice organologique, qu’Herzog porte et qui transporte Herzog. Un organe d’étoffe et de feuilles qui lui permet de donner forme à tout moment à son besoin d’interpeller et de réinterpréter tous les éléments qui conditionnent ce qu’il a été, ce qu’il est. Dans une reprise incessante des énonciations qui le déterminent, recommençant sans cesse à remettre en cause toute parole qui a participé à sa constitution, à ses croyances, à son état, à son parcours, à sa rupture. De manière un peu folle mais tellement humaine, il devient l’exégèse de son texte en cours d’écriture (par les faits, le travail de réinterprétation, les interventions d’autrui). « L’exégèse contradictoire et tâtonnante, c’est le religieux même. L’étymologie l’atteste : l e religieux c’est la relation ou mieux le relativisme des interprétations ; la certitude que l’on n’obtient la vérité qu’à travers un nouveau chemin d’altérations, d’inventions, de déviations, qui permettent d’obtenir ou non, contre le rabâchage et l’usure, le renouvellement fidèle de ce qui a été dit – au risque d’y perdre son âme. » (B. Latour) Et c’est probablement là que l’on peut voir comment son sentiment amoureux, privé de sa terminaison incarnée – la vie partagée avec Madeleine -, se réinvestit dans la parole, reprise et recommencée, et la machine à écrire. Parallèlement, on découvre qu’avec les objets du quotidien, ses vêtements, le train, la nourriture, l’acte de se raser, le décor du salon de sa maîtresse et le menu qu’elle compose, la vaisselle à laver, le voyage en taxi, les souvenirs de son père, le spectacle de procès avec la cour et le cortège des témoins, la visite d’un musée avec sa fille, la description des travaux pour retaper une maison perdue à la campagne, l’évocation d’un hiver excessivement froid, le coup de frein qui provoque l’accident fatidique, les flux érotiques qui émanent des femmes qui le touchent, il s’empêtre, il noue spirituellement des relations organiques et organiquement des interactions spirituelles, il récuse naturellement, au moins partiellement, la distinction entre Sujet et Objet, il cherche inlassablement cet autre chose, échapper à l’immuable et à l’échec de son mariage avec Madeleine Il vibre, déambulatoire, cherchant à faire valoir d’autres formes de connaissance, collectant les indications, les documents attestant qu’un passage est possible à travers ce qui obstrue son devenir. « C’est là toute la bizarrerie de cette affaire de connaissance, et la raison pour laquelle James, avec son humour habituel, avait introduit sa « théorie déambulatoire de la vérité » ; au lieu, affirmait-il, d’un « saut mortel » entre mots et choses, on se trouve toujours en pratique devant une forme de reptation à la fois très ordinaire et très particulière qui va de document en document jusqu’à une prise solide et assurée sans jamais passer par les deux étapes obligatoires de l’Objet et du Sujet. » (B. Latour) Et toujours, à portée, son sac de voyage de scribe itinérant, attirail d’exégèse. Quelle puissance d’écriture, quel moteur de phrases et d’idées, inlassable, acharné. Et selon les entités ou objets avec lesquels il entre en contact pour fonctionner, donner du carburant mental à son moteur rebattant sans cesse toutes les cartes de ses référents – l’acte de leur écrire n’est jamais loin -, il se transforme, il se fait autre, polymorphe. Il trouve sa persistance dans les transformations, toujours menacé de se briser, d’être arrêté pour délire, mais il passe entre les mailles du filet. « La continuité d’un moi n’est pas assurée par son noyau authentique et, en quelque sorte, natif, mais par sa capacité à se faire porter, sans se laisser emporter, par des forces capables à tout instant de le briser ou, au contraire, de s’installer en lui. Forces dont l’expérience dit qu’elles sont extérieures, alors que le compte rendu officiel affirme qu’elles ne sont qu’intérieures – non, qu’elles ne sont rien. Il ne se passe rien. C’est dans la tête. Une chose est sûre : il y a bien là une forme de continuité obtenue par le saut, la passe, l’hiatus à travers une discontinuité vertigineuse. Et donc, en première approximation, un mode d’existence original que nous noterons désormais [MET] pour Métamorphose. » (B. Latour) Durant l’essentiel du roman, Herzog, être de transformation, excite en nous aussi le désir de métamorphose, la tentation de renouer avec ce mode d’existence en se laissant attirer hors de soi. Dans le sous-bois, pudiquement extatique, soudain, sans ratiociner, dans une impulsion parasite, comme on fait don de soi, il signe un pacte avec les forces de ruptures pour qu’elles se fassent plus discrètes, refluent, se contentent de tapisser certains recoins de son for intérieur. Il goûte cet instant comme une victoire, un accomplissement, mais ne parvient pas à gommer l’impression qu’il le regrette un peu. Il embrasse la promesse de plénitude avec l’ombre d’un soupçon, un regret, comme de lâcher la proie pour l’ombre.

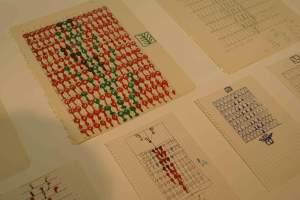

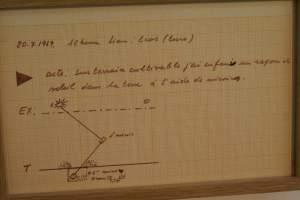

Quelque chose, dans la manière dont le rayon de vie d’Herzog, fait de ruptures, se glisse dans le sous-bois, m’évoque le geste de Gina Pane d’enterrer, via la réflexion d’un petit miroir, un éclat de soleil dans la terre labourée d’un champ agricole. Dans une œuvre faite aussi d’écorchures et lacérations de l’âme et du corps, c’est un geste radical d’une étrange douceur, on en contemple les traces et il nous semble nous aussi enfouir un éclair chaud, dans notre cœur. Comme jadis l’effet de certaines images pieuses distribuées comme récompense à l’école !! En prenant l’image en soi, on aide à ce que germe l’espoir que des planètes contraires collaborent à la culture de traits d’unions inédits, renouvellement des agencements d’existences, gage d’avenir créatif. Mais c’est plus particulièrement en égarant mon regard sur et dans Dehors – Partition pour une feuille de menthe, que je retrouve visuellement la sensation éprouvée en lisant l’immersion d’Herzog dans le sous-bois, un équivalent plastique à l’extrait littéraire. C’est une sorte de tapisserie de verres, une carte symbolique d’où émane comme d’un vitrail presque monochrome, une lumière crue, largement exsangue et qui, pourtant, chante aussi une promesse de plénitude. Blême. Là, il y eut quelque chose d’incarné qui a été sacrifié, vidé de son sang, il n’en reste que des pétales, des bulbes, verts ou transparents, organisés géométriquement. À gauche de cet alignement de calices banals, des cadres sont alignés verticalement, il faut s’approcher pour y décerner des photos souvenirs un peu trash et un certain temps pour déduire qu’il s’agit de d’archives de l’artiste en performance. Ces clichés documentent en quelque sorte le pourquoi de ces verres ainsi rangés, vaisselier apaisés C’est après avoir regardé les photos qui montrent une tête enragée, animale, près du sol et dont la gueule broie du verre que je remarque que les verres transparents, malgré leur impeccable netteté, sont tous attaqués, éméchés, mordus. Ils ont vécu, ils portent la trace violente d’expériences, l’empreinte d’une articulation avec des mâchoires mordantes, particulières, pas n’importe lesquelles. Les verres verts, eux, sont intacts et esquissent une forme vierge, celle symbolique d’une feuille de menthe. Il faut lire la notice rédigée par la galerie pour mesurer combien cette œuvre exposée, là au présent, contient des strates temporelles complexes, une gestation d’énonciations différenciées, une longue temporalité d’altérations. Cette œuvre des années 80 est une reprise d’une intervention effectuée au début des années 70 et intitulée Transfert : « Un verre de menthe à l’eau et un verre de lait posés sur une table occupaient le centre de l’attention. Le verre de menthe hors de portée de l’artiste. Frustrée de ne pas pouvoir consommer les deux, Gina Pane finit par briser les verres et laper les liquides mélangés à même le sol, se blessant avec les éclats de verre. » (Cartel de la galerie K. Mennour) L’intervalle de temps et de sens entre les deux œuvres indique le cheminement contrarié mais décidé, le chemin de croix intérieur d’un même thème, exposé, effacé, exprimé, évacué, repris, recommencé, déporté, déplacé, jusqu’à aboutir à une nouvelle interprétation, « transporté un pas plus loin ». Le trajet de frustration correspond à la trajectoire rompue – altération et articulation, brisures et jointures – d’Herzog et procède du même besoin de transmutation religieuse du matériau duquel on tire sa respiration, la force d’avancer par petites transcendances, discontinues, en guerre donc contre l’absolutisme des transcendances centrales : « Ce qui frappe le plus dans le cahier des charges des êtres du religieux, c’est leur fragilité : ils dépendent constamment du rafraîchissement de l’interprétation qui permet de redire pourtant exactement la même chose que ce qui avait été dit avant (« ce que nos Pères avaient cru, vous ne l’avez donc pas compris, ») ; mais si l’on prétend « maintenir intact » le trésor de ce qui a été dit sans le transporter un pas plus loin par une nouvelle discontinuité, alors il est perdu. La manne empoisonne dès qu’on cherche à la thésauriser. » (B. Latour) L’esthétique des petits pas, des discontinuités, ce qu’apprend la rupture et que prouvent les carnets, les croquis, les inscriptions préparatoires par quoi le premier jet d’une œuvre s’égare, se reprend et génère de nouvelles apparitions. La promesse d’une plénitude à travers un rideau de feuilles et de larmes, attaquées ou intègres, éprouvées ou innocentes, pleines de grâce ou altérées, marquées par les effets de la rupture, reliées entre elles comme les perles d’un chapelet, un rideau de larmes où se confondent la proie et l’ombre. (Pierre Hemptinne) – Gina Pane – Bruno latour, Enquête sur les modes d’existence - Pour acheter le livre du blog Comment C’est? -