Qui n’a pas entendu un éditorialiste ou un homme politique défenseur des politiques de relance affirmer que les politiques d’austérité actuellement menées nous conduisaient à la catastrophe ? Qui ne l’a pas entendu évoquer l’aveuglement de ceux qui les appliquent ? La pertinence de ces assertions sera examinée ici.

Par Domi.

Angela Merkel et Barack Obama. Par leurs discours et leur politiques les deux chefs d’État ont cherché des réponses différentes à la crise même si aucun des deux n'a réellement mené une politique d'austérité.

Les précédents articles de la série :

Considérant que les médias préféraient souvent une logique partisane et émotionnelle à la recherche méthodique de la vérité, nous tenterons de la mener ici.

Qui n’a pas entendu un éditorialiste ou un homme politique défenseur des politiques de relance affirmer que les politiques d’austérité actuellement menées nous conduisaient à la catastrophe ? Qui ne l’a pas entendu évoquer l’aveuglement de ceux qui les appliquent ?

Qui serait influencé par la fréquence d’exposition des arguments plus que par leur qualité serait convaincu que l’austérité est indubitable et que son échec ne se discute pas. Pourtant les preuves de telles assertions ne nous sont pas vraiment fournies dans le détail.

Ces deux idées seront donc examinées ici.

Une démarche empirique est sans doute le meilleur moyen de départager des théoriciens opposés puisque le raisonnement n'est pas parvenu à rapprocher leurs vues. Encore convient-il de l'accomplir en tenant compte des divergences théoriques existantes que nous avons tenté de décrire.

Avant de commencer cet examen à proprement parler que le lecteur me permette de dire ici ce qu’il aurait sans doute constaté par lui-même. Il n’y aura pas pour le lecteur attentif et régulier de Contrepoints de découverte puisque les faits énoncés plus bas ont tous été présentés dans des articles antérieurs. Le mérite de cet article, s’il existe, est d’en faire la synthèse.

C’est l’occasion pour moi de rendre justice au travail de ceux que je citerai par la suite, notamment : Georges Kaplan, H16, Acritène, Vincent Benard.

La réalité de l’austérité

H16 et Georges Kaplan montrent que l’existence même de l’austérité est un mythe. Que l’on définisse celle-ci par le niveau de dépense publique en volume, corrigée de l’inflation, ou par le niveau des déficits publics, l’évolution des politiques publiques durant la crise ne s’est pas faite dans le sens d’une plus grande austérité.

Dans « l’austérité au royaume des aveugles, Georges Kaplan souligne qu’il n’y a pas eu de réduction de la dépense publique :

Commençons par la dépense publique et comparons, pour chaque pays, son niveau moyen entre la période d’avant crise (2004-2007) et la période de crise (2008-2011) : sur la base des données d’Eurostat, il n’y a, au sein de l’Union Européenne, pas un seul pays qui ait réduit son niveau de dépense publique.

H16 de son côté dans l’austérité, quelle austérité ? illustre cette tendance en présentant un graphique décrivant l’évolution du PIB en volume de divers pays européens.

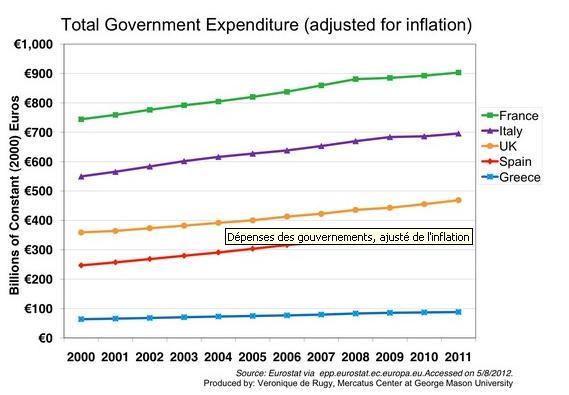

H16 utilise un graphique établi par Véronique de Rugy à partir des données d'Eurostat (voici l'article d'origine).

De cette économiste, on notera cet autre article qui présente l'évolution en valeur de la dépense publique de différents pays d'Europe.

Très récemment, Jeff Belmont a présenté dans nos colonnes l'évolution de la dépense publique des pays de l'OCDE en pourcentage du PIB. Sauf pour deux pays nous assistons à une augmentation.

Enfin, Georges Kaplan montre que ce constat se confirme si le niveau des déficits publics est pris comme étalon de mesure de la rigueur (ou de son absence) :

Même opération pour les déficits : comparons le déficit budgétaire annuel moyen des pays de l’Union avant la crise (2004-2007) à celui des quatre dernières années (2008-2011). Toujours sur la base des données d’Eurostat, il n’y a, dans toute l’Union, qu’un seul pays qui ait réduit son déficit : c’est la Hongrie.

Il est tentant de retourner comme un gant l’argument de ceux qui ne cessent de geindre contre une austérité imaginaire : « Puisque ce sont les politiques que vous recommandez et non pas celles que vous dénoncez qui sont appliquées, vous devez reconnaître que les résultats en sont pitoyables. »

Néanmoins, je ne crois pas l’argument décisif. Retourner un mauvais argument permet de tirer profit de l’impératif de cohérence auquel doit se soumettre notre interlocuteur mais n’en fait pas nécessairement une bonne méthode de recherche de la vérité. Ainsi, en dénonçant les effets de la rigueur, même si elle était réellement à l'honneur, les keynésiens ne prouveraient pas grand-chose. Nous ne savons pas en effet si l’évolution de la situation est imputable à la gravité de la maladie ou à l’inefficacité du remède. Quels résultats auraient donnés une politique opposée ? Nous ne pouvons le déterminer. Cela reste aussi vrai si l’on découvre que la politique actuellement appliquée est keynésienne. De plus, un keynésien pourrait également objecter sans que cela soit absurde a priori, que les doses utilisées ont été insuffisantes.

Il est certain cependant que le constat que les politiques mises en œuvre ne sont pas des politiques d’austérité est très important. Et si l’inefficacité absolue (au sens du résultat obtenu) d’une politique n’est pas la preuve de son inefficacité relative (au sens de la comparaison avec les résultats d’une autre politique), elle établit quand même une forte présomption en ce sens. Il est très vraisemblable en effet que les problèmes économiques ont une solution. Si celle-ci n’a pas été trouvée, cela signifie sans doute que la bonne méthode n’a pas été utilisée et non qu’elle n’existe pas.

Néanmoins, il n’est pas superflu de pousser plus loin la recherche d’éléments de preuve permettant de trancher la question. C’est pourquoi nous comparerons les résultats des deux politiques durant la crise.

Politiques d’austérité contre politique de relance

Pour mener convenablement cette comparaison, il convient de distinguer deux blocs de pays, les uns appliquant une politique de rigueur, les autres une politique keynésienne (Ou plus exactement de distinguer des pays plus ou moins keynésiens puisque les politiques de rigueur n’ont pas été appliquées).

C’est dans le choix du critère permettant d’établir une telle distinction que les difficultés méthodologiques apparaissent. Après les avoir présentées, nous procéderons à la comparaison proprement dite.

Difficultés méthodologiques

Pour bien les relater, nous tenterons de répondre à deux questions :

- quel serait, si l'idée de relance par la dépense publique était validée, le critère qui correspondrait le mieux à sa mise en évidence parmi les critères proposés ?

- pour chacun d'entre eux, quels biais pourraient être présents ?

1°) Quelle manière de considérer la dépense publique permet d'identifier un effet sur la croissance au sens keynésien ?

Quel pays devrait le mieux se sortir d'une récession si Keynes avait raison : celui dont le niveau des dépenses publiques est le plus élevé ? Celui qui augmente ses dépenses le plus rapidement ? Ou celui qui a les plus gros déficits ?

Si la comparaison portait sur les niveaux de dépense publique et les déficits, en bonne logique keynésienne, la part de dépense publique financée par des recettes fiscales est favorable à la reprise mais les déficits le sont nettement plus. Cependant, ces déficits sont traditionnellement bien moins importants que les dépenses ne correspondant pas à un déficit. Dans le cas de la France au plus fort de la crise le déficit représentait 8% du PIB tandis que les dépenses non déficitaires pouvaient être fixées à 48% du PIB. Peut-être la meilleure méthode serait-elle de mettre en place un indice composite dans lequel les points correspondant au déficit seraient surévalués (mais dans quelle proportion !?) ?

Si pour éviter ces difficultés, nous préférions nous référer à la dépense publique le critère pertinent est-il son niveau ou son évolution ? Cette évolution doit-elle être mesurée en valeur absolue ou en pourcentage du PIB ? Entre le niveau et l'augmentation des dépenses, le choix paraît plus facile. De la part d’un gouvernement, l’augmentation rapide des dépenses publiques au moment de la crise montre davantage que leur niveau absolu l’adhésion aux thèses keynésiennes. Toutefois, le niveau des dépenses est sans doute le meilleur critérium pour juger de l’efficacité des politiques. Si la théorie générale décrivait la réalité, un État qui verrait ses dépenses publiques baisser de 60 à 55% du PIB durant une crise devrait mieux s’en sortir que celui dont les dépenses augmenteraient dans le même temps, passant de 15 à 20% du PIB.

2°) Les risques de biais méthodologiques.

Les biais conduisent à mesurer autre chose que ce que l'on croit. Dans le cas présent les principaux biais auront pour conséquence de minorer l'effet de la hausse des dépenses publiques ou du déficit sur l'économie, si cet effet existait, ou de faire croire à un impact négatif de ces politiques alors que leur effet serait nul ou positif. Les principaux biais que j'ai pu identifier seraient donc plutôt défavorables à la mise en valeur des idées keynésiennes.

Par ordre de préférence le niveau des dépenses publiques avant la crise me parait être le critère le plus fiable. Les différences entre les pays sont suffisamment marquées pour déterminer des réponses très différentes des économies des différents pays si l'idée de relance par la dépense publique était avérée. Cela évite aussi d'avoir des variations bouleversant les données de la comparaison en cours de récession.

Si le choix se portait sur le déficit, nombre de difficultés méthodologiques apparaîtraient. Comment séparer les effets des déficits sur la croissance des effets de la croissance sur les déficits ? Un pays entrant en récession voit ces déficits augmenter mécaniquement. Les recettes fiscales baissent tandis le nombre de personnes ayant droit à des allocations d’assistance augmente. Certains, comme Krugman vont jusqu'à affirmer que c'est parce que les dépenses publiques n'ont pas été augmentées assez massivement (ou pire parce qu'elles ont été diminuées) que le déficit s'est accru du fait de l'effet récessif qu'il attribue aux mesures d'austérité. Dans ce cas, l'augmentation des dépenses publiques devraient être substituées au déficit. De plus, si la plupart des pays adoptent la philosophie de Keynes, les pays les plus frappés par les récessions auront recours à des déficits plus importants que les autres. Dans les effets sur la croissance, comment faire la part des choses entre la force de récession au départ et l’importance des déficits ? Une étude constatant que les personnes ayant pris de l’aspirine au cours de la semaine précédant une mesure de température ont en moyenne une température plus élevée ne prouverait pas une hausse des températures liée à l’aspirine. Les personnes malades ont simplement une plus grande tendance à prendre de l’aspirine. La moins mauvaise méthode serait quand même de laisser un décalage entre la mesure du traitement et son effet. On évite au moins le premier biais.

Du côté de l'augmentation des dépenses publiques nous pouvons rencontrer des biais de mesures assez semblables à ceux qui existent pour le déficit. Si cette évolution des dépenses est mesurée en pourcentage du PIB et si l'on suppose qu'un pays qui "ne ferait rien" stabiliserait sa dépense publique en volume, alors les pays les plus fortement frappés par la récession (baisse de PIB) verraient leur dépense publique augmenter en proportion du PIB. En croyant mesurer l'effet de l'évolution des dépenses sur la croissance, on ferait en réalité exactement l'inverse. Il est vrai qu'il est pratiquement impossible de définir ce en quoi consisterait l'inaction d'un État relative aux dépenses publiques.

L'importance du sauvetage des banques est un autre biais possible. Ce sauvetage ne peut être considéré comme une politique de relance keynésienne alors qu'il participe à l'augmentation des dépenses publiques. Qui plus est, les pays les plus en difficultés auront davantage recours à ce moyen. Là encore cependant, le critère basé sur le niveau des dépenses publiques ne semble pas affecté par ce biais. Les pays où la dimension des sauvetages bancaires rapportée à l'économie des pays aura été la plus grande étaient plutôt des pays dont les dépenses publiques étaient inférieures à la médiane de l'OCDE au début de la crise.

J'ai voulu que le lecteur ait à l'esprit toutes les données du problème avant de révéler le résultat de la comparaison proprement dit. Il comprendra aisément qu'en l’absence de critère incontestable j'ai préféré ne pas choisir et en présenter l'échantillon le plus large possible.

"Relance" contre "austérité" : les résultats du match

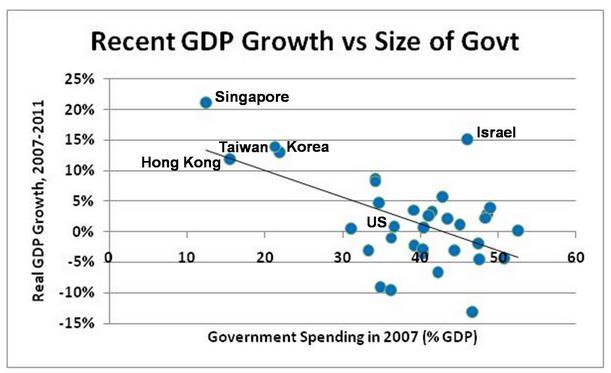

Comme je l'ai indiqué, le niveau des dépenses publiques me paraît être le meilleur critère, notamment parce qu'il présente le moins de biais (et qu'il devrait avoir le plus d'effet si Keynes était dans le vrai).

Le graphique suivant présente le taux de croissance globale entre 2007 et 2011 (et non un taux de croissance annuel moyen) des pays de l'Ocde en fonction du niveau de dépense publique en pourcentage du PIB en 2007, année où la crise des subprimes a débuté.

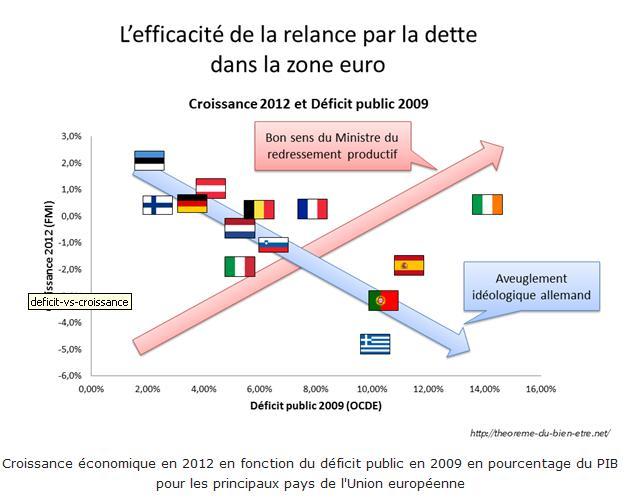

L'image suivante compare les performances de divers pays d'Europe en fonction de leur déficit. Nous la devons à Acrithène :

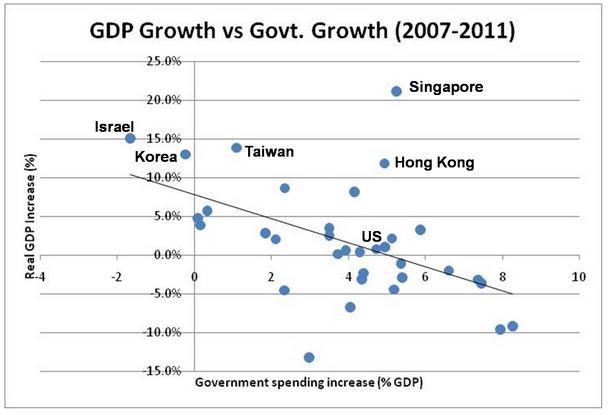

Enfin ce graphique compare taux de croissance et évolution de la dépense publique (toujours en pourcentage du PIB) des pays de l'Ocde entre 2007 et 2011.

Ce graphique comme le premier est issu d'un article remarquable paru dans le blog American Thinker. Je vous incite vivement à le lire ne serait-ce que pour avoir des précisions sur la méthodologie utilisée et l'origine des données. H16, y avait fait référence le premier pour Contrepoints.

Que dire ? Il n'y a pas l'ombre du début du commencement d'une preuve que la dépense publique aurait un effet favorable sur la croissance, même en période de récession. Bien au contraire, ce sont les nations dont les États sont les moins dépensiers qui prospèrent alors même que je m'étais gardé de formuler cette hypothèse ainsi, considérant que les effets à court terme de la dépense publique devaient être nuls ou positifs.

En période normale, nous savions déjà que la dépense publique était défavorable à la croissance.

D'autres études vont également dans ce sens. Je reproduis ci-dessous le résumé qu'Alexis Vintray (un des rédacteurs en chef de Contrepoints) avait fait du travail de deux économistes de Harvard.

Les économistes Alberto Alesina et Silvia Ardagna, tous deux de Harvard, ont étudié les 107 cas de réductions importantes des déficits publics (au moins 1,5% du PIB en un an), ainsi que 91 cas d’augmentations importantes de ces déficits (au moins 1,5% du PIB en un an) sur les quarante dernières années dans les pays de l’OCDE.

Ils ont observé que, dans les cas où l’économie croissait à la suite de réductions du déficit, c’est que la baisse des dépenses avait été privilégiée par rapport à la hausse des prélèvements. À l’inverse, quand la réduction du déficit public est suivie d’une récession, c’est dans la majorité des cas car la hausse des impôts a été privilégiée par rapport à la baisse des dépenses publiques. De même, les baisses d’impôts ont un effet plus profitable sur la croissance économique que l’augmentation des dépenses publiques selon cette étude des quarante dernières années.

Parmi les auteurs dont Contrepoints relaie les chroniques, Vincent Benard avait montré il y a plus de deux ans que la rigueur ne cassait pas la croissance. S'intéressant au cas des États-Unis, il relevait que les États de la "middle america", les plus rigoureux étaient aussi ceux chez lesquels la reprise était la plus vigoureuse.

Il sera temps pour moi de conclure la présente série relative à la crise de la dette en m'intéressant au discours des libéraux à l'encontre des politiques mises en œuvre.

----

Lire les précédents articles de la série :

- Crise de la dette (1) : des médias biaisés

- Crise de la dette (2) : des économistes opposés