Pour la situation actuelle des bushmen au Boswana, cliquer sur SURVIVAL.

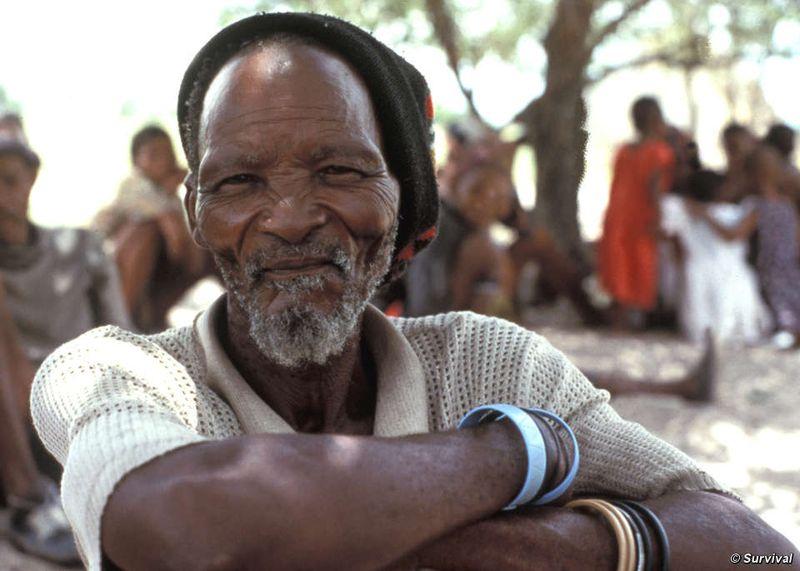

En Afrique australe, vivent en effet des groupes autrefois appelés Bochimans en français, en anglais Bushmen, terme qui s'est généralisé ; ils sont quelques dizaines de milliers, principalement au Botswana et en Namibie, mais aussi dans les pays avoisinants (Angola, Zambie, Zimbabwe, Afrique du Sud).

Un jour une bouteille de Coca-Cola tombe au beau milieu d'un village bushman, crée la surprise, provoque la discorde et trouble une vie paisible faite de chasses et de collectes dans le désert du Kalahari. Un habitant du village décide alors d'aller jusqu'aux confins du monde pour y jeter la bouteille responsable de leurs maux. À mesure qu'il découvre en candides la Civilisation, toutes sortes de mésaventures lui arrive, dont il se sort grâce à son ingéniosité et, surtout, son sens de l'humour. Il s'agit ici bien sûr, du film de JAMIE UYS, LES DIEUX SONT TOMBES SUR LA TETE. À travers ce scénario, le public français, rencontre un peuple attachant, pacifique et égalitaire qui vit en harmonie avec la nature, témoin d'un Âge de pierre qui évoque un Âge d'or. Il était donc une fois un Bushman ingénu et ingénieux confronté à la modernité du monde occidental. Tel est le beau mythe que l'on offre au public de celui-ci. (il est résumé aussi en quelque sorte dans le texte qui introduit mon article ,tiré des « Gens Sans Méchancetés » ,une des rares études anthropologiques sur les Bushmen traduites en français.)

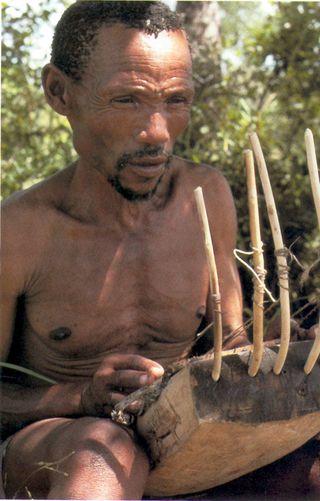

Des documentaires télévisés et des reportages photographiques, contribuent à réinventer perpétuellement le «primitif» dont se nourrit l'idée d'une « civilisation » occidentale. Le Bushman « authentique » doit pour être à la hauteur de sa réputation, se comporter en véritable chasseur-collecteur (terme plus approprié que chasseur cueilleur trop passif, alors que la collecte met en œuvre de nombreuses techniques) et renouveler par ses gestes immémoriaux, le contrat qui l'unit à une nature bienveillante. Comme les Dogons, comme les Peuls les Bushmen auraient une « essence » et perdraient leur identité, s'ils ne ressemblaient aux moulages des musées ou aux récits des explorateurs. Dès lors, un vrai Bushman chasse à l'arc et taille des outils de pierre, une vraie Bushman déterre inlassablement des racines dans le bush, comme ils l'ont toujours fait et comme leurs ancêtres l'ont fait depuis toujours avant eux. Immobiles dans la répétition, ils sont littéralement, comme leurs gestes et leurs outils, préhistoriques, et pourraient même, ces habitants des déserts d'Afrique australe, avoir un lien de parenté avec nos hommes préhistoriques à nous, ceux des cavernes de l'Europe. De là l'idée, commune bien que généralement tacite, que les Bushmen sont des fossiles vivants, des témoignages parvenus jusqu'à nous d'un mode de vie périmé, qu'ils vivent harmonieusement dans un environnement préservé mais toujours sous l'obscure menace d'un déséquilibre fatal causé par l'intrusion de la civilisation.

Loin de rompre avec le mythe, l'anthropologie l'a longtemps entretenu poussé par le « semi-fantasme » d'un monde pur, préservé où la recherche de L'ICI est en fait nostalgie de L'AVANT. De fait, la plupart des études anthropologiques ont porté sur les Bushmen subsistant principalement de la chasse et de la collecte et groupés en communautés isolées. On fabriqua là une image homogénéisée des Bushmen, une population, un peuple même, qui vivrait en harmonie avec la nature, constituant une « société d'abondance », pacifique et égalitaire. IL a existé pourtant et existe en fait des Bushmen qui pratiquent la pêche, l'agriculture ou l'élevage et vivent en étroite relation avec des groupes bantouphones, témoignant d'une organisation sociale faite de clans, de hiérarchies et de logiques d'accumulation, en totale contradiction avec l'idéologie .

La question d'une unité culturelle n'était pas discutée de manière critique, faisant du coup l'impasse sur les différences. La plupart des chercheurs ont longtemps appréhendé ces sociétés comme systèmes (la parenté, l'économie, les échanges, la cosmogonie, les rituels, la littérature orale, etc.), au détriment des dynamiques historiques et de la spécificité régionale. Sans être niées, les relations avec les populations bantouphones étaient rangées dans la rubrique des « changements », lesquels seraient consécutifs à l'impact de la colonisation de l'Afrique australe. Dès lors, l'arrivée des Bushmen dans l'histoire ne saurait être imputée qu'à l'arrivée des groupes bantouphones, puis des colons blancs ; l'histoire des Bushmen n'existerait pas avant celle des rapports de domination.

L'anthropologie trouve parfois renfort dans la science : Les origines de l'humanité pourraient être enfin localisées dans l'Ituri et le Kalahari, (la localisation en Afrique varie pourtant au rythme des découvertes de fossiles) là où vivent les deux plus emblématiques populations de chasseurs-collecteurs : les Pygmées et les Bushmen. On aurait identifié Eve, la mère de l'humanité : elle serait Bushman. Une équipe de généticiens américains serait parvenue à distinguer les Jul/hoan par leur matériel génétique de tous les autres groupes bushmen ; il s'agirait d'un « lignage ancien et séparé ». Les Jul/hoan seraient dès lors le peuple le plus ancien du monde. Les résultats de ces études peuvent laisser sceptiques. Selon d'autres généticiens les ethnies africaines sont trop mobiles et trop brassées génétiquement pour conclure aussi vite l'origine géographique de l'Homo-Sapiens.

Beaucoup de populations du monde ont sans doute permis de porter remède au sentiment d'un passé trop vite passé : à l'instar d'un Leo Frobenius, l'anthropologue n'éprouve-t-il pas toujours, à quelque degré, la tentation d'aller trouver chez l'autre un parfum d'Atlantide – des gestes, des coutumes, des pratiques, quelque chose de nous-mêmes qui allait s'évanouir à jamais? Plus que d'autres, certaines populations du monde ont paru susceptibles de soigner notre nostalgie des origines. Les Fuégiens, les Tasmaniens et les Khoesan en font partie, sans doute au premier chef. Comme si ces populations des extrémités américaine, australienne et africaine, les plus éloignées de nous par la géographie, étaient les plus à même de nous ramener à nos premiers temps, parce qu'elles seraient les plus éloignées de nous par l'histoire

Anthropologie physique, comportements éthiques ou économiques, pratiques artistiques, religiosité et cognition ; ce ne sont là que quelques déclinaisons d'une comparaison récurrente et apparemment fructueuse entre notre passé ancien et des groupes humains qui paraissent être des reliques vivantes de la préhistoire

Il n'en demeure pas moins que la grande diversité des systèmes sociaux observables, leur plasticité à travers le temps et notre inclination fréquente à rechercher des explications globales parfois fondées sur des disciplines connexes mal maîtrisées (la génétique des populations, les neurosciences, l'éthologie animale par exemple) devraient être autant d'incitations à suspendre a priori son jugement face à la « boîte à outils » comparatiste. À cela s'ajoute une autre raison : la facilité avec laquelle nous nous tournons toujours vers les mêmes populations, en fort petit nombre, et notamment vers les populations du sud de l'Afrique, devrait nous alerter sur le fait que ces groupes nous renseignent peut-être d'abord sur nos propres représentations des sociétés passées et sur nos propres critères de définition de l'authenticité des sociétés actuelles. »François Xavier FAUVELLE–AYMAR.L'AILLEURS ET L'AVANT. L'HOMME 2007

« L'image des Bushmen dans la représentation occidentale est le produit de siècles de contacts.

L'image positive contemporaine entretient cependant une continuité avec l'image ancienne sur un aspect essentiel : le Bushman doit rester primitif, même s'il a acquis désormais le statut de « bon sauvage ».La stigmatisation négative va alors paradoxalement frapper les bushmen « domestiques », ceux qui, sédentarisés , ne sont plus chasseurs-cueilleurs, (ou ne l'ont jamais été) mais pisteurs, travailleurs agricoles, domestiques, auraient ainsi dégénéré. Ils sont à distinguer des survivants qui préservés par l'aridité du Kalahari, seraient demeurés, « purs », un des fantasmes de l'anthropologie (cf les articles : « Quand Les Dogons Doivent Ressembler Aux Dogons »). On peut parfaitement appliquer aux Bushmen ce que JL.AMSELLE écrit des Peuls :

« L'identification du Peul pur prend ainsi la forme d'une longue course-poursuite qui commence au XIXe siècle avec les anthropologues Or elle se poursuit de nos jours, certains anthropologues n'hésitant pas à utiliser les données craniométriques ou à postuler une continuité entre les pasteurs représentés sur les fresques du Tassili des Ajjer et les Peul nomades d'Afrique de l'Ouest d'aujourd'hui.

Le Peul pur, le vrai Peul, c'est le Peul nomade rouge, Bodaado aux cheveux laineux qui se considère pratique le pulaaku, c'est-à-dire la manière de se comporter en Peul. Celle-ci, sorte de conatus spinoziste, se caractérise par la résignation l'intelligence , le courage mais surtout la retenue ou la réserve). Les trois premières valeurs, comme le fait remarquer M. Dupire, se retrouvent dans bien d'autres sociétés africaines mais on peut en dire autant de la dernière. Ces valeurs sont le propre de toutes les sociétés aristocratiques d'Afrique de l'Ouest, qu'elles soient sédentaires ou nomades. Elles ne sauraient véritablement définir une spécialité peul. Si, lorsqu'il est nomade, il est déjà difficile d'identifier le Peul autrement que par sa langue - elle-même extrêmement dialectisée - la tâche est encore plus complexe lorsque l'on se trouve face à des Peul païens semi-nomades ou sédentaires. »J.L.AMSELLE.LOGIQUES METISSES.PAYOT.

Le nom bushman véhiculerait donc une « Idée platonicienne » immuable, à l'instar des Peuls. En fait il est paradoxalement le produit d'une histoire largement contingente et fabriquée en partie par nous. Une histoire, au final, qui pourrait bien être en train, seulement aujourd'hui, de mettre au monde le sentiment commun d'« être bushman ». Naît-on ou devient-on bushman, est-ce l'affaire d'une vie d'homme ou de la longue histoire ? Cela se lit d'abord dans l'histoire d'un nom.

Le terme Bushmen, singulier Bushman, dérivant du néerlandais Bosjesmans et signifiant littéralement « hommes du bush, hommes de la brousse », a son équivalent dans la plupart des langues européennes, Bochimans ou parfois Boschimans en français. Bochimans est largement tombé en désuétude, face à l'utilisation massive du terme Bushmen dans la littérature spécialisée et compte tenu également du fait que ce terme est le seul (avec son doublon afrikaans Boesmans) à avoir véritablement valeur d'ethnonyme en Afrique australe. Ce nom néerlandais dérive probablement de Bosmanneken, traduction littérale du mot orang-outang emprunté par les Néerlandais au malais, langue d'Indonésie où le primate était désigné comme un « homme de la forêt ». Importé au Cap de Bonne-Espérance, le mot devient d'abord un sobriquet servant à désigner différents groupes repérés par les colons et qui leur paraissent mériter une dénomination à part.

Le terme va se transformer et se figer pour devenir à la fin du XIXe siècle une catégorie ethnique, voire raciale, qui désigne un peuple unique de chasseurs-collecteurs entretenant un rapport intime avec l'environnement, de « bons sauvages » dirait Rousseau, vivant en harmonie avec la nature. On en arrive à une société idéale, utopique, fondée sur des relations égalitaires ; une société d'avant les rapports de domination, de classes, de compétition économique ; une genèse dans laquelle chacun aimerait se reconnaître.

Quant aux anthropologues, ils ont utilisé le terme « Bushmen » jusqu'à ce que, dans les années 1960, les membres du Harvard Kalahari Research Group le considèrent comme connoté négativement Afin de faire droit à des revendications terminologiques le Botswana, où vivent aujourd'hui la majorité des Bushmen, utilise officiellement le terme BASARWA (singulier Mosarwà), tandis que le terme SAN a trouvé crédit en Namibie et en Afrique du Sud.

La problèmatique de la dénomination générique (Bushmen ou San ?) en recouvre une autre au cœur des débats anthropologiques récents : peut on parler d'une ethnie et d'une conscience autochtone ? comment les groupes bushmen se dénomment ils eux-mêmes ? Les groupes ont bien un nom propre mais en reçoivent un autre des populations voisines. La situation est complexe et n'a encore jamais fait l'objet d'une analyse complète et détaillée.

Les groupes bushmen, loin de se penser dans une perspective unitaire, se nomment tantôt en référence à des lieux, à des régions, voire des axes cardinaux et à des animaux chargés de puissance ou tantôt se définissent en stigmatisant leurs voisins. Des termes péjoratifs sont donc utilisés par certains groupes pour en désigner d'autres, qui témoignent de relations de domination. L'ethnonyme nharo (ou naro) proviendrait d'un terme qui signifie « subordonné » ou « soumis. De péjoratif, il a été revalorisé pour devenir le seul utilisé aujourd'hui par ce groupe.

La dénomination des groupes établis dans la région d'Omaheke (Namibie) frontalière à celle de Ghanzi (Botswana) présente des situations tout à fait éclairantes. Les divers groupes bushmen qui y vivent, Jul'hoan, Nharo et /Auleisi, se dénomment et dénomment leurs voisins, les uns par rapport aux autres et suivant des critères géographiques. Ainsi, dans les langues nharo et Jul'hoan, le terme au signifie « nord » ; les /Auleisi sont donc les « gens du nord Dans ce contexte, les termes sont relatifs et géographiquement orientés. Ils se justifient uniquement par référence aux autres groupes bushmen, en opposition avec le centre géographique et politique des locuteurs eux-mêmes.

Il reste aujourd'hui que le terme générique s'il donne encore une illusion d'unité devient un instrument de lutte pour qui veut faire avancer de concert la cause de la minorité « autochtone » bushman et la prise de conscience d'une identité collective. la catégorie de Bushmen n'a donc pas libéré toutes ses potentialités historiques en désignant désormais une identité à faire exister dans l'avenir..

Comme déjà dit ces Bushmen sont pourtant vus comme un peuple hors d'âge, sans histoire, présentant les traits de l'homme « naturel » qui n'a pas encore été touché par les maux de l'Occident ou des autres civilisations « avancées ».il participe ainsi de l'autocritique occidentale conduite, notamment au XVIIIe siècle, à partir de notions comme l'« homme naturel » ou l'« homme sauvage »(ROUSSEAU) comme de la désillusion contemporaine provoquée dans ces sociétés par le sur-développement technologique, la sur-industrialisation et les déchirures de la guerre .d'où l'idéalisation de de la société bushman que l'Occident peut considérer comme enviables : un égalitarisme social, une volonté de consensus, une éthique du partage et un mode de vie perçu comme proche de la nature. Le texte suivant partant d'une intention bienveillante et généreuse à l'égard de ces peuples, et d'inquiétude pour leur survie, s'appuie pourtant sur les composantes du mythe, dont on verra plus loin qu'il est contredit en partie par une histoire réelle plus complexe

« Ce qui reste de ce petit peuple est exemplaire. Il est le premier occupant du sud de l'Afrique. Il a cependant une morphologie asiatique. Il vit à l'âge de pierre et partage avec les Esquimaux la particularité de supporter les conditions climatiques les plus rudes de la planète. Il s'est adapté à la sévérité de l'environnement, au point de savoir vivre sans eau ! Nomade, il constitue l'une des huit ou dix dernières populations à vivre encore uniquement depsédalicn. Après avoir survécu quelque deux ou trois millions d'années sans se transformer notablement, il disparaît aujourd'hui sous nos yeux. Non qu'il ne sache plus surmonter ses conditions de vie redoutables, mais du fait que notre civilisation scintille de plus en plus près de ses portes et qu'il vient, volontairement, se brûler à ses feux. D'ores et déjà il est en marche vers l'occidentalisation irréversible. Deux ou trois millions d'années l'en séparent, mais elle n'est plus qu'à dix jours de marche !

Le rempart du désert est tombé, et la terre continue de tourner. L'aventure n'est cependant pas sans importance, pas seulement un peuple de plus qui meurt, la période qui s'achève, c'est l'homme du paléolithique qui -s'éteint... et personne n'écoute ce qu'il aurait son dernier souffle !

je ne pouvais me défaire de l'idée qu'ils étaient là, comme l'avaient été les plus anciens ancêtres, accrochés comme eux à la vie avec un tel acharnement en dépit de conditions pratiquement insurmontables, qu'on pouvait imaginer qu'ils en avaient, eux-mêmes, directement transmis la flamme. Ayant survécu aux agressions d'une implacable nature pendant plus de deux millions d'années, leur victoire sur la disparition de l'espèce ne manquait pas d'être émouvante et admirable. Je leur étais reconnaissant d'avoir su s'accrocher aux principes simples grâce auxquels ils avaient sauvegardé, jour après jour, le fil mince et fragile de la continuité de l'homme. Nous ne sommes jamais que le résultat des privations accumulées par ceux qui nous ont précédés.

Qu'allaient-ils devenir maintenant ? Le pronostic était facile : sur les huit sous-groupes, six ont déjà abandonné la vie ancestrale et quitté le bush pour les fermes ou les réserves. Alors que cinquante-cinq mille Bochimans vivaient encore de façon traditionnelle il y a moins d'un siècle, on ne peut guère en compter, aujourd'hui, plus de huit cents : quelques K'ong et quelques Gwi/Kué. Mais on peut dénombrer soixante mîÏÏe~descendants de Bochimans qui ont adopté le mode de vie des Tswana1, et qui, avec eux, travaillent pour les fermier s dans la région de Ghanzi. Dilués dans la population noire, ils sont devenus citoyens au Botswana et ils en ont adopté les usages les habitudes. Les mariages mixtes se multiplient avec les Tswana, et les Bochimans intégrés commencent à parler leur langue. Ayant acquis un langage commun, ils commencent à se marier entre sous-groupes. A la vitesse à laquelle se produit l'intégration, il est vraisemblable que dans cinq ans au plus il n'y aura plus aucun Bochiman traditionnel dans le bush. Très bientôt les derniers à leur tour se rapprocheront de Ghanzi. Ils loueront leur travail à quelque pionnier qui ne manquera ni de courage ni de grandeur. Simplement, il viendra d'un autre monde, avec d'autres idées. Il élèvera des vaches par milliers, s'appliquant à les nourrir et à les soigner. Il sera l'un de ceux dont le Bochiman ne peut s'empêcher de constater l'évidente folie : « II nourrit la viande ! » Sommet de l'invraisemblance ! Puis ils se fondront parmi les descendants de leurs aïeux qui s'y sont déjà dilués. Ils entreront dans le Système. Leurs enfants iront à l'école. Ils apprendront à compter au-delà de trois. Ils oublieront le poison du diam-Dhidia, la scarification des femmes et la danse de l'élan.

Un ancêtre de plus sera mort ! Mais la disette sera écartée et l'aveugle ne sera plus laissé en chemin, attendant que le soleil mette un terme à sa soif. Le vieillard et l'impotent pourront attendre une mort plus naturelle. ».CES HOMMES QU'ON ACHEVE.MICHEL ANSELME.ED DU ROCHER

(A SUIVRE)