Comme beaucoup de Grecs, cet ancien exilé voit en l’Allemagne l’artisan des problèmes de son pays. Souvenirs, analyse de la crise : rencontre avec une légende.

Nanos Valaoritis à Athènes en juin 2012 (Olivier Favier)

(De Grèce) Nanos Valaoritis est l’un des plus grands poètes grecs vivants. A 91 ans, il est devenu un véritable mythe. Témoin de bien des tragédies du siècle, qui l’ont mené plusieurs fois à quitter son pays, il a gardé de son père diplomate le goût des missions ambassadrices : on lui doit, parmi cent autres choses, une magistrale anthologie de la poésie grecque moderne destinée au public anglophone.

Il a vécu longtemps aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, mais c’est à Paris qu’il a rencontré sa deuxième épouse, la californienne Mary Wilson, qui partage toujours sa vie. A cette époque, dans les années 50, il fréquente le groupe surréaliste et se lie avec André Breton.

C’est dans un français impeccable qu’il m’accueille et me fait part, pêle-mêle, de souvenirs merveilleux et de colères indomptées. Comme beaucoup de Grecs aujourd’hui, il voit en l’Allemagne le grand artisan des problèmes de son pays.

Il a écrit ce printemps deux articles qu’on peut lire sur la Toile, en grec et en anglais. Fidèle au ton provocateur des avant-gardes, il appelle à un nouveau mouvement de contestation : « Occupy Germany »

Trop fatigué, il n’a pas pu voter Syriza

Quand l’écrivaine Ersi Sotiropoulos m’a mis en contact avec lui, les réactions autour de moi ne se sont pas fait attendre. J’ai dû choisir parmi mes amis lequel pourrait m’accompagner.

Nous voici, Nikos et moi, devant la porte d’un immeuble bourgeois d’avant-guerre, à Kolonaki, dans le centre d’Athènes. Un vieux monsieur arrive, vouté mais alerte, accompagné d’une femme plus jeune, que je devine être sa fille. « Oui, c’est bien lui », confirme mon ami.

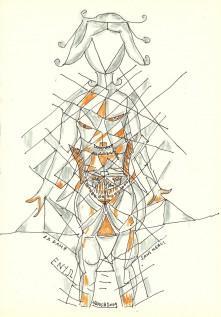

Enyo, déesse des batailles, « La Dame sans merci », par Nanos Valaoritis (2009)

En sortant de l’ascenseur, nous entrons dans un appartement sombre envahi de livres, de revues, de dessins et de manuscrits. Il s’assoit à son bureau, devant un ordinateur dont il se révèle bien vite un utilisateur exercé.

En réponse à une première question quelque peu générique, il remarque :

« Le poète grec moderne le plus connu aujourd’hui dans le monde, c’est Constantin Cavafy. Il vivait à Alexandrie. Une ville cosmopolite, Alexandrie. Aujourd’hui, le monde a commencé à lui ressembler. »

Grand voyageur, Nanos Valaoritis a passé la plus grande partie de son existence parmi la diaspora. Il est né en Suisse, à Lausanne, et ses parents ne l’ont pas enregistré à l’état civil. Aujourd’hui encore, alors qu’il est définitivement rentré en Grèce en 2003, il n’a toujours pas réussi à se faire inscrire sur les listes électorales à Athènes.

Il lui a fallu se contenter de l’île Leucade, d’où est originaire sa famille :

« Ils m’ont demandé – rendez-vous compte –, en plus de mon certificat de divorce, celui de mon premier mariage, en 1946 ! Ça, c’est la bureaucratie grecque ! »

Politiquement, sa sympathie va à Alexis Tsipras, dont il apprécie la constance et qu’il trouve être un digne héritier d’Alékos Alavános, le leader du parti de gauche Syriza. Mais cette fois, la fatigue a eu raison de son soutien à ce parti. Il n’a pas pu voter.

L’occupation allemande

Son plus lointain souvenir est allemand, remarque-t-il avec un sourire amusé :

« C’était à Tübingen, à l’époque de la république de Weimar, j’avais 5ans. Ma mère m’avait offert un œuf, ce qui coûtait plusieurs millions de marks. Les propriétaires du lieu n’auraient jamais pu se l’offrir. »

Quinze ans plus tard, l’Allemagne change le cours de sa jeunesse :

« Aucun pays n’a souffert comme la Grèce de l’occupation allemande. Nous avons eu 600 000 morts entre la guerre, la faim et les déportations. Si Churchill n’avait pas levé le blocus, cela aurait pu être pire. Grâce à notre résistance, l’invasion de l’URSS a été retardée d’un mois. Ce contretemps a été capital, les Allemands ne l’ont pas oublié. »

Il tend la main vers une partie de l’appartement que nous ne verrons pas et qui, dès lors, se peuple de ses souvenirs : « La chambre d’à côté était occupée par des officiers allemands. » Soudain, il cherche ses mots : « On nous a forcés. »

Durant l’occupation, il rejoint les partisans de gauche, mais se heurte rapidement aux pratiques staliniennes. « J’étais en danger car ils exécutaient facilement les soi-disants déserteurs ou les “traîtres”, comme ils les nommaient. Surtout les trotskistes. »

Il choisit l’exil : en Egypte d’abord, à Londres ensuite. Ses fréquentations d’alors nous font rêver : les poètes grecs et futurs prix Nobel Odysséas Elytis et Georges Séféris, mais aussi Lawrence Durrell et T.S. Eliot, à qui il porte depuis Alexandrie une traduction de son chef d’œuvre, « The Waste Land ».

Ce dernier lui dit à leur première rencontre :

« Vous êtes le deuxième Grec que je rencontre, l’autre, c’était le roi. »

« Je suis donc le premier », répond Valaoritis. « Le roi n’a pas une goutte de sang grec dans les veines. » A la fin de la guerre, se souvient-il encore, les commerçants grecs se sont retrouvés détenteurs de millions de marks qui avaient perdu toute valeur :

« Ici, on vendait tout pour quelques livres. Ça aussi ça ne s’oublie pas. »

« Ulysse et les sirènes », par Nanos Valaoritis (2011)

« La Grèce n’a jamais existé »

Valaoritis n’était pas chez lui à Londres. « L’Angleterre vous repousse », résume-t-il. A Paris, en revanche, il a ressenti une immédiate parenté de culture :

« La France est un pays en partie méditerranéen et en partie classique. »

Du temps où il fréquente le groupe surréaliste, il lit ce vers de Breton qui l’étonne dans un poème sur l’île de Pâques : « La Grèce n’a jamais existé. » Il répond par un poème et en parle avec Marcel Duchamp. « C’est étrange », remarque ce dernier, « car Breton est un véritable classique. »

Son plus beau souvenir de cette époque est la découverte, dans le Lot, près de Saint-Cirq Lapopie, où André Breton passe l’été, d’une agate en forme d’œuf parfait :

« On peut la voir en photo dans Le Surréalisme, même, la grande revue d’après-guerre. Puis on me l’a volé. Ma maison était ouverte à tous, vous savez. »

Il rentre en Grèce, mais la dictature des Colonels le contraint de nouveau à l’exil, en 1967, cette fois pour la Californie, où il enseigne la littérature comparée :

« J’ai pris part à différents mouvements, je les quittais dès que je sentais que j’en touchais la limite, que j’avais besoin d’autre chose. »

Ecœuré par le magazine allemand Focus

A partir de 1989, il anime à Athènes la revue Synteleia, qui reparaît après quelques années d’interruption en 2003 sous le nom de Nea Synteleia : « La nouvelle fin du monde ».

Ces jours-ci, il prépare le prochain numéro. Depuis quelques années, la crise l’a amené à écrire de manière plus directe, en utilisant la langue de tous les jours. « Sans pour autant tomber dans la poésie de circonstance », précise-t-il, « mais pour garder le contact avec ce qui se passe autour de moi ».

La Vénus de Milo fait un doigt d’honneur en une du magazine allemand Focus

En 2002 paraît un roman, traduit depuis en anglais, intitulé « Les Bras de la Vénus de Milo ». Aussi le poète a-t-il été particulièrement meurtri par la couverture du magazine allemand Focus en 2010 : on y voit la même statue faisant un doigt d’honneur, avec ce commentaire : « Fraude dans la famille de l’euro » :

« Berlin et Bruxelles se comportent comme au temps de l’impérialisme romain. Les classes moyennes grecques paient d’énormes taxes, seuls les plus riches y échappent, les armateurs surtout.

Ensuite, l’Allemagne nous prête de l’argent, mais nous contraint à acheter des produits allemands. Aujourd’hui, l’Allemagne craint l’effet boomerang si les pays du Sud ne peuvent plus rien acheter. »

Il rappelle la vente de sous-marins de guerre – dont un défectueux – comme force de dissuasion contre les Turcs, quand eux aussi en ont acquis six autres, du même modèle et au même fournisseur.

Pour lui, la Turquie comme les Etats-Unis jouent aussi des tensions aux frontières et avec les minorités pour renforcer l’image d’une faiblesse de l’Etat grec :

« Un mouvement comme Aube dorée [parti néonazi, ndlr], s’il devient encore plus violent au point de s’en prendre à des populations entières, pourrait servir de prétexte à une tutelle politico-militaire. »

Le mishellénisme et l’antisémistisme

Il prend souvent le taxi, et les chauffeurs lui disent que les clients allemands critiquent toujours la Grèce.

Je pense à une autre Allemagne, celle de Winckelmann et du musée de Pergame, à Berlin, celle encore des architectes néoclassiques d’Athènes, au temps d’Othon Ier.

Sa réponse ne se fait pas attendre :

« Ce roi bavarois, le premier que nous ayons eu, était très autoritaire, et il n’était pas très aimé. Les Allemands se voient un peu comme les descendants des Grecs anciens. D’ailleurs, durant la guerre, on avait expliqué aux officiers de la Wehrmacht qu’ils ne tueraient pas de vrais Grecs. »

Dans son article sur la crise grecque, il écrit que « le mishellénisme et l’antisémistisme sont des phénomènes liés l’un à l’autre, et [qu’]ils trouvent leurs racines dans l’Empire romain, qui a dispersé les juifs et appelé les Grecs “graeculi”, un terme péjoratif, bien qu’il ait pillé leur art et se soit approprié leur culture ».

Ce parallèle n’avait pas échappé à Freud.

« Qu’allons-nous devenir sans les Barbares ? »

Valaoritis me confesse :

« Ce retour en Grèce était très important pour moi. Mon pays traverse une crise économique et existentielle. Les Grecs vivaient dans le rêve. »

Par la porte entrouverte de sa chambre, je distingue un globe terrestre. Sur ce globe, la Grèce est un confetti cerné d’une poussière d’îles. C’est pourtant bien ici qu’est née et que respire encore, en partie, notre civilisation. Je repense à ces vers de Cavafy :

« Mais alors, qu’allons-nous devenir sans les Barbares ?

Ces gens étaient en somme une solution. »