S'abandonner au fauteuil, ne rien faire, les yeux s'écarquillent et s'en vont par la fenêtre, traversent branches et feuillages, se noient dans le grand delta de lumière qui pâlit, se vide, passe de l'autre côté. Regarder, s'absenter. Et j'aimerais que cela soit un rêve, celui où l'on s'éteint béat, en s'oubliant. Le bien-être de ces instants est une rare harmonie. La pensée se relâche, n'a plus rien à (dé)montrer. Elle cesse de lutter pour exprimer au même rythme que la respiration, elle renonce à faire surgir formes et idées entre la tête et le ventre - ses principaux foyers d'informations et de création -, en guise de nourritures de l'être, non, elle flotte, n'est plus liée à un organe précis, elle s'éclipse, se transforme en fine musique hypnotique et en lumière fraîche, irradiante. Bientôt, le fauteuil est fenêtre. C'est dans ces instants où, pour employer l'expression consacrée, le cerveau se vide, qu'une merveilleuse plénitude se déploie, tous les thèmes récurrents pris dans les ressassements cérébraux et intestinaux rompent leur enracinement en une fugue allègre qui s'exhale de l'enveloppe corporelle.

S'abandonner au fauteuil, ne rien faire, les yeux s'écarquillent et s'en vont par la fenêtre, traversent branches et feuillages, se noient dans le grand delta de lumière qui pâlit, se vide, passe de l'autre côté. Regarder, s'absenter. Et j'aimerais que cela soit un rêve, celui où l'on s'éteint béat, en s'oubliant. Le bien-être de ces instants est une rare harmonie. La pensée se relâche, n'a plus rien à (dé)montrer. Elle cesse de lutter pour exprimer au même rythme que la respiration, elle renonce à faire surgir formes et idées entre la tête et le ventre - ses principaux foyers d'informations et de création -, en guise de nourritures de l'être, non, elle flotte, n'est plus liée à un organe précis, elle s'éclipse, se transforme en fine musique hypnotique et en lumière fraîche, irradiante. Bientôt, le fauteuil est fenêtre. C'est dans ces instants où, pour employer l'expression consacrée, le cerveau se vide, qu'une merveilleuse plénitude se déploie, tous les thèmes récurrents pris dans les ressassements cérébraux et intestinaux rompent leur enracinement en une fugue allègre qui s'exhale de l'enveloppe corporelle.

Quelque chose se passe alors qui rapproche le sentiment d'exister de la notion de musique - qui peut n'être que silence -, dans les réflexions historiques sur le " nouveau drame ", autour des œuvres de Wagner et Maeterlinck. Ce que Jacques Rancière définit comme " l'essence même de la musique qui transforme l'action en passivité et dépossède les personnages de leur illusion d'exister en propre et les acteurs de leur prétention à incarner des " rôles ". L'essence de la musique, c'est la ruine logique des enchaînements causaux, des psychologies de caractères, de l'interprétation des rôles et l'expression mimétique des sentiments. Cette " intériorisation " du drame exige une forme visuelle nouvelle. Elle exige cet art qui extrait de l'action dramatique sa structure musicale, c'est-à-dire la loi de sa transformation en spectacle. " (J. Rancière, Aisthesis). De fait, assis face à la fenêtre du soir, je traverse un instant qui m'extrait du drame de la vie, m'ôte l'illusion d'exister en propre, ce qui, tout en se traduisant en repos éveillé salutaire, au sein même d'une discrète expérience intime, souffle sur les braises de ce qui a constitué un débat historique, il y a longtemps, sur la définition de drame, la manière de représenter la vie sur au théâtre, l'invention de la mise en scène moderne. Ces débats, situés chronologiquement sur la durée de l'expérience spirituelle de l'humanité, sont toujours d'actualité, à un moment ou l'autre, sur le parcours intérieur de tout un chacun, appelé à revivre, forcément, ces grandes étapes du sensible, en les personnalisant.

J'aimerais scruter avec plus d'acuité ces importantes phases végétatives du cerveau quand il devient tout entier organe de digestion. Bien que tout ait l'air passif, c'est l'équivalent des grandes marées marines qui font resurgir des motifs enfouis dans les profondeurs ou expédient par le fond, des ritournelles de surface omniprésentes. Dans ces instants d'oisiveté de la conscience, l'impression prédomine que l'essentiel du processus cérébral ne s'effectue plus exclusivement dans la tête, il migre vers le ventre, consulte d'autres instances, d'autres mémoires internes. L'action est autant abdominale que cérébrale. L'organisme trie, organise de l'information, déguste, selon un partage de savoir-faire entre matière grise et intestins. A l'inverse - ou de même ? -, quand je me sens enferré dans une situation pressante et contraint de décider à l'emporte-pièce pour ne pas m'enliser, je laisse parler les tripes, je leur abandonne mon libre arbitre mais avec le sentiment que le stress active au fond du viscéral une ancienne sagesse, tapie, à laquelle je peux tout de même me fier, exceptionnellement, quand elle est ainsi réactivée par le stress. Le cerveau et ses circonvolutions délibératives se sont déplacés vers les viscères, je décide avec le ventre et suis persuadé qu'il n'est pas si déraisonnable de s'abandonner à ses suggestions quand bien même leur région intestinale, par préjugé, les rapproche de l'irrationnel. Je me reconnais souvent, secrètement, dans les décisions qui jaillissent de la sorte, basées sur du ressenti accumulé qui ne peut être daté, de forme ombilicale, une expérience émotionnelle secrète qui, ponctuellement, donne de la voix. A cela, les recherches sur le " second cerveau " - le ventre et ses 200 millions de neurones titre la revue Sciences et Avenir -, viennent donner un surprenant fondement scientifique avec, notamment le travail du professeur de médecine Emeran Mayer, directeur du Centre de neurobiologie du stress à Los Angeles, spécialistes des " émotions intestinales " et théoricien du tube digestif comme organe de mémoire. Cité par Elena Sender voici comment il qualifie les réactions du tube digestif et de son système nerveux à son environnement et qui prennent la forme de plaisirs, d'inconfort, d'appétit, nausées, douleurs abdominales ou encore vomissements : " Ces réactions qui nous sont propres ont probablement été encodées durant les deux premières années de la vie. Le nouveau-né mémorise ses réactions lorsqu'il fait ses premières expériences de douleur et de plaisir de la prise alimentaire. C'est la première carte sensorielle de l'enfant. " Ces souvenirs " intéroceptifs " du bébé, " se rapportant aux stimulations et aux informations venant des viscères ", forme donc une " carte sensorielle " qui jouera un rôle dans l'apprentissage de la vie, au sens large, expérience des relations entre monde intérieur et monde extérieur, sans être cantonné à la qualification de la nourriture ingérée. Celle-ci réactive la carte sensorielle et la fait participer à l'ensemble des processus par lesquelles on cultive sa présence et ses relations aux choses, la perception de la place que l'on occupe dans le tout. Ce qui conduit le professeur à accorder une autre importance à tout ce qui se décide a niveau du ventre : " La pensée populaire qui prétend que l'on prend parfois une décision de façon " viscérale " pourrait avoir une base neurobiologique. Chaque situation rencontrée correspond à une carte sensorielle encodée qui engendre une réaction au niveau du ventre, nous aidant ainsi à prendre une décision intuitive. " On imagine alors un savoir intuitif puisant ses schémas dans les souvenirs " intéroceptifs " des deux premières années de vie et exerçant une influence sur de nombreux comportements. Cela se joue au niveau du ventre parce que s'y trouve le système nerveux intestinal mais le savoir émotionnel qu'il recèle ne concerne pas que les questions d'alimentation. Une fois encore le langage - et l'exemple de l'expression populaire n'est qu'une partie des cas à recenser -, attaché à exprimer le plus réalistement les mécanismes intérieurs aura pressenti ce rôle du ventre comme " deuxième cerveau ". L'écriture littéraire, aventureuse, a devancé de nombreuses découvertes psychologiques par sa capacité à cerner les sentiments, leurs mobiles complexes. Aujourd'hui, c'est l'inverse, de nombreux faiseurs de bouquins utilisent les ficelles psychologiques et psychanalytiques pour construire des scénarios. Proust n'a jamais voulu se référer aux écrits de Freud encore moins assimiler ses théories. Son écriture tient par une autre manière d'appréhender l'âme, la structure des désirs et le jeu de l'inconscient, par une exigence d'explorer et de penser par lui-même plutôt que d'être l'illustrateur des découvertes d'un tiers. Du coup, on n'a jamais fini de le lire.

Ces transferts entre nos deux cerveaux - dans un sens ou dans l'autre -, ressemble à ces déplacements de significations qui ont structuré le monde de l'art tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ces déplacements, loin de n'être que le reflet de rivalités entre différentes écoles, retracent l'histoire de la sensibilité, puisque l'art est bien avant tout le champ de la pratique du sensible. C'est cette histoire que présente et cadre le livre de Jacques Rancière Aisthesis. Scènes du régime esthétique de l'art (Galilée, 2011) à travers une quinzaine d'épisodes charnières " où l'on se demande ce qui fait l'art et ce qu'il fait ". Ce qui est décrit dans ces événements esthétiques se rejoue encore au jour le jour dans notre relation à l'art contemporain selon des variantes ou des combinaisons intimes, complexes. Le même, sans que ce soit une répétition ou du sur-place. Il n'y a jamais rien d'acquis, la révolution du beau est toujours à reconduire, au gré de nos expériences singulières et elle est tributaire des outils que l'on se donne pour penser, et notamment la place accordée au deuxième cerveau capable de bouleverser le point de vue. Un archétype de basculement est exposé à partir d'un ouvrage de 1764, Histoire de l'art dans l'Antiquité, où un certain Winckelmann présente un torse mutilé d'Hercule comme un chef d'œuvre exceptionnel par le fait même de sa mutilation. " Le défaut accidentel de la statue manifeste sa vertu essentielle. Le summum de l'art, c'est la statue mutilée qui représente à contre-emploi le héros actif entre tous dans la totale inactivité de la pure pensée. De plus, cette pure pensée ne se signale que par son exact contraire : la radicale impersonnalité d'un mouvement matériel tout semblable à l'immobilité : l'oscillation perpétuelle des vagues d'une mer calme. " (J. Rancière, Aesthesis) C'est à cette oscillation perpétuelle des vagues que les muscles du torse sans tête et sans membres sont comparés par Winckelmann : " Que l'artiste admire, dans les contours de ce corps, l'écoulement incessant d'une forme dans une autre et les mouvements oscillatoires qui, à la manière de la vague, se soulèvent, retombent et pénètrent l'un dans l'autre. " La beauté attribuée au Torse du Belvédère rompt toute une série de schémas mentaux bien ancrées : " Une statue mutilée, ce n'est pas seulement une statue à laquelle il manque des parties. C'est une représentation de corps qui ne peut plus être appréciée selon les deux grands critères en usage dans l'ordre représentatif : premièrement l'harmonie des proportions, c'est-à-dire la congruence entre les parties et le tout ; deuxièmement, l'expressivité, c'est-à-dire le rapport entre une forme visible et un caractère - une identité, un sentiment, une pensée - que cette forme visible donne à reconnaître par des traits non équivoques. " Soudain, du beau peut être non harmonieux et non expressif. C'est une ouverture de la pensée et du sensible à quelque chose de plus complexe qui préfigure le concept d'art tel que nous le connaissons aujourd'hui. La valeur nouvelle attribuée au Torse " signifie bien plutôt la révocation du principe qui liait l'apparence de la beauté à la réalisation d'une science de la proportion et de l'expression. Le tout manque ici aussi bien que l'expression. Or cette perte accidentelle correspond à la rupture structurelle d'un paradigme de la perfection artistique. Attaquer l'excès baroque, ce n'est pas défendre l'idéal représentatif classique, c'est au contraire briser sa cohérence en marquant l'écart entre les deux optima qu'il prétendait faire correspondre : celui de l'harmonie des formes et celui de leur pouvoir expressif. " (J. Rancière, ibid.) Rien n'est stable, l'art ne laisse pas dormir le sensible, nous avons toujours besoin de questionner, afin de nous situer le plus justement possible dans l'écart, ce que l'art fait subir à l'harmonie des formes et à leur pouvoir expressif. Chaque œuvre actualise ces paramètres, ils deviennent dans certains cas, le matériau même de l'art.

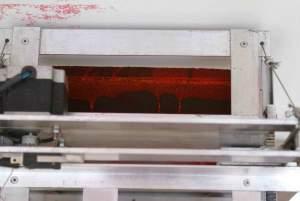

Quand on lit l'argument de l'installation de Bertille Bak et Charles-Henry Fertin, résumé sur un feuillet léger d'une galerie d'art, on soupire, on peut trouver ça tiré par les cheveux, tributaire du penchant le plus cérébral du cerveau. Et conventionnel. Puis on regarde tout de même, on rentre dans l'œuvre, on éprouve. Je me souviens avoir vu de Bertille Bak, à l'Ecole supérieure des Beaux Arts de Paris exposant ses diplômé(e)s avec distinction, une vidéo tournée dans des corons du Nord qui m'avait touché. Voilà un trait d'union social et géographique avec les briques transposées ici en installation pour galerie d'art, désincarnées, juste des cartographies fossiles de l'archétype " brique " sur une surface blanche, cellules alignées à la manière des multiples de Warhol, composant une idée de mur rouge brique sur mur blanc aseptisé. La présence et le geste machinal du maçon sont remplacés par un automate. Un lien s'établit entre un art en série, un minimalisme sériel inspiré par les matériaux industriels et l'architecture monotone des corons enfermant la vie des ouvriers, des mineurs. Un engrenage. Cela pourrait être juste facile à regarder, même froidement, si l'installation n'était baptisée Robe, nom qui intrigue et happe l'imagination dans l'engrenage. Entrant dans la galerie, cherchant une œuvre nommée Robe, j'étais passé à côté sans rien voir. C'est en ressortant, intrigué de n'avoir pas vu de robe, que je remarquai une présence graphique, une image de tissu. L'ensemble a des allures de voile gaufré épinglé sur le plâtre. Les dessins sont des rectangles emplis de nodosités aplaties et floutées, chair d'éponge, hématomes irréguliers et pourtant de même famille. Reliefs usés. Tissu tumoral qui s'étend, stocke une mémoire iconique du matériau typique des corons. Avec coulures accidentelles. Je regarde de plus près comment fonctionne le dispositif, quand le robot choisit l'endroit où il s'arrime pour faire une nouvelle brique. Je regarde de près. Dans le coffre métallique, une pièce bascule lentement en sifflant, un volumineuse brique de tourbe imbibée de sang, comprimée dans un carcan, une case d'imprimerie remplie de chairs cardiaques dégoulinantes, un caillot de tripes vives compressées. Ce lingot matriciel se plaque au mur en une poussée ventrale, silencieuse, et un don de soi total pour laisser une marque, répétant l'opération plusieurs fois, encrage successif presque désespéré d'une même image de brique singulière (celle-là, pas une autre). L'ensemble tisse un linceul mémoriel qui aurait été apposé à même les murs des corons, prenant l'empreinte de tout ce qui en suinte, misère, souffrance, héroïsme, liberté, dans un attachement viscéral à ce qu'ils représentent comme témoignage ouvrier. A partir du moment où je suis rentré dans ce mécanisme d'encrage mural, où j'ai eu l'impression de faire corps avec la force spongieuse du tampon, l'installation a cessé d'être un artefact coupant les cheveux en quatre. Il a fallu que s'installe l'empathie entre la machine à représenter des briques et le mécanisme de pensée intestinale, que les mouvements organiques et mécaniques de mise sous presse d'émotions se reconnaissent, pour que, viscéralement, je pense autrement la proposition des artistes et que les deux cerveaux se rapprochent, collaborent. Le cerveau pense d'autant mieux ce genre d'image (de brique) que le ventre l'aura porté longtemps, s'y attachant, enceint de ce qu'elle représente. Il y a un échange, l'appareil cognitif et sensoriel a besoin que les informations soient portées, matriciellement, modelées par les neurones du cerveau intestinal avant que le cerveau crânien ne puisse exploiter le matériau pour penser, avoir des idées, créer de nouvelles formes. " C'est le sens nouveau qu'il faut donner donner au vieux mot de " modelé " : c'est un travail qui se perd dans l'infinité des surfaces en vibration en renonçant à tout ce qui est prédéterminé par un nom; un travail qui, comme la Vie elle-même, s'applique à former " sans savoir ce qui allait justement venir, comme le ver qui suit son chemin dans l'obscurité, d'un endroit à l'autre. " " (J. Rancière et Oscar Wilde cité, à propos de Rodin)

En face, sur le plancher, une collection de présentoirs à gâteaux désespérément vides, abandonnés en marge d'un repas de noce déjà presque oublié, effacé, nul. Au-delà des objets, les lumières sur les cercles de métal font œuvre d'art à elles seules. Selon l'orientation du regard, ce sont des soucoupes volantes, immobilisées à la verticale, éblouissantes. Je les regarde comme je peux m'enquiller du regard, quelques fois, dans le delta limpide derrière les arbres, au crépuscule (le ciel ?). Si j'essaie de décrire les reflets qui remplacent les gâteaux sur les plateaux, je rôde autour des mêmes mots qui raconteraient la première coulée de glace à la vanille. Ces présentoirs à étages brillent et s'éteignent comme des lampadaires, éteints et funèbres ou astiqués, couverts d'un glacis somptueux. Simultanément, mobilier industriel déclassé et sculptures miroitantes. Une fois que mon regard s'aventure entre ces cercles de lumière, engrenage de disques diamant, je cesse de regarder froidement, avec un seul cerveau (!). Je me souviens alors de cette phrase dans le livre de Rancière, à propos de peinture hollandaise : " Il y a, enseignait Hegel, deux espaces sensibles dans le tableau de genre hollandais : la représentation du mobilier ou des étoffes qui signalent un genre de vie, et les jeux de la lumière qui expriment la vie profonde incarnée dans ce " genre de vie " ". Et je relus le passage concernant cette caractéristique de la peinture hollandaise jouant du contraste entre banalité des sujets représentés et luminescence des surfaces pour donner une impression inédite de spectacle gratuit, de rare liberté. D'abord ce passage où Rancière rappelle le Hegel des Cours d'esthétique : " La représentation des gens de rien, des gens qui n'ont pas d'importance par eux-mêmes, permet de faire basculer l'illustration des sujets vers la pure puissance de l'apparaître. Sur les murs des galeries, la lumière des œuvres picturales se montre indifférente à la qualité de ce qu'elle éclaire : " [...] garçons d'écurie, vieilles femmes, paysans occupés à souffler la fumée de leurs pipes usées, scintillement du vin dans un verre transparent, gaillards vêtus de vestes sales en train de jouer avec de vieilles cartes ". Ce n'est pas la représentation de ces objets ordinaires qui fait le prix du tableau, mais les miroitements et les reflets qui animent sa surface, " l'apparaître tout à fait dépourvu d'intérêt à l'égard de l'objet " ". (J. Rancière, ibid.) Et plus loin il parle de la peinture comme l'art " qui ne se soucie plus, comme la sculpture, d'occuper l'espace avec des volumes, analogues aux corps qu'il figure. Au contraire, elle fait de sa surface le moyen de les nier : de moquer leur solidité consistance en produisant leur apparence par ses moyens artifices ; mais aussi de faire chatoyer ce qu'ils ont de plus évanescent, de plus lié aux scintillements et reflets de leurs surfaces, à l'instant passager et aux chances de la lumière. "

Ces objets sans valeurs, réquisitionnés pour une installation, tiennent lieu de ces sujets banals, ordinaires, qui n'avaient jamais été représentés et soudain sont étudiés par les peintres hollandais, et il est possible, en les regardant, en cherchant à comprendre ce qu'ils fabriquent dans cette galère, de vivre la transposition de cet événement pictural hollandais. Les objets fonctionnels rassemblés en oeuvre par Sarah Ortmeyer sont métamorphosés par " les miroitements et les reflets ", les voilà absolument livrés " à l'instant passager et aux chances de la lumière " qui tendent au regard une toute autre scène. Désoeuvrés, désaffectés, signifiant la fermeture du marchand de glace, là, disposés pour les visiteurs de galerie d'art, ils clignotent et réveillent de fugitifs et éblouissants glaciers vanillés au fond de la gorge. Ces fulgurantes coulées crémeuses ont les mêmes couleurs et odeurs que certains cieux du soir. Ces objets sans grâce, inflorescences industrielles et autels à pâtisserie désacralisés, se transforment en impersonnels luminaires changeants, éclaboussés par le souvenir d'intrusions glaciales entre excès de l'émoi gustatif - mirage d'une fusion de tous les sens en une émotion unanime -, et radicale désensibilisation pâmée, aux franges de l'autre côté, avec menace d'une attaque punitive et très douloureuse des sinus. (En fait, l'œuvre s'appelle Marry Me Me et est sous-titrée Présentoirs à gâteaux de mariage aux couleurs aussi tristes qu'un arc-en-ciel inversé.)

La tristesse reste, mais la chance des lumières dynamisée par l'embrasure des fenêtres, apporte aux corps figurés par les présentoirs, des apparences moins fades, déplace l'œuvre telle que voulue par l'artiste, habille la désolation de ces objets hideux de réverbérations pleines de vie. " Il n'y a pas, à proprement parler, de formes. Il n'y a que des attitudes, des unités formées par les rencontres multiples de corps avec la lumière et avec d'autres corps. Ces attitudes, on peut aussi les appeler des surfaces. Car les surfaces sont tout autre chose que des combinaisons de lignes ; elles sont la réalité même de tout ce que nous percevons et de ce que nous exprimons : " Ce que nous appelons esprit et âme n'est-ce pas qu'un léger changement sur la petite surface d'un proche visage ? (...) Car tout le bonheur dont ont jamais tremblé des cœurs ; toute la grandeur dont la pensée seule nous détruit presque ; chacune de ces vastes pensées qui vont et viennent, : - il y eut un instant où elles ne furent que le retroussement des lèvres, le froncement de sourcils ou des étendues d'ombres sur des fronts. " (Rilke à propos de Rodin). Action dramatique et surface plastique peuvent être ramenées à une même réalité, celle de modifications de cette grande surface vibrante, agitée et modifiée par une force unique qui s'appelle la vie. " (J. Rancière, ibid.)

On trouve aussi, dans les coins, le plaisir un brin honteux, de la tache collectionnée. Quand le bonheur de s'empiffrer fait que l'on bave, crache ou laisse échapper une coulée de crème. De la glace tombe sur la serviette, on veut l'effacer avec un linge, mais la matière imprègne le tissu éponge, prend une forme particulière, notre tache, notre salissure qui enregistre la teinte vierge de ce que l'on avale par pure gourmandise : vanille, fraise, framboise, groseille, pistache et mangue. Ombre de notre gourmandise. Ces essuies tendus sur châssis comme des toiles peintes esquissent un musée de l'éclaboussure. Puis on accède encore, à l'étage, à une pièce étrange où sont déroulées ou enroulées des bandes de " tapis aniconiques ", espace que l'on ressent avec le ventre comme quand on marche sur des surfaces qui absorbent, annihilent toute trace de notre passage, effacent la perception et son sillage. Cette chambre reproduit l'étouffement presque euphorique que l'on ressent dans la satiété, la saturation où l'absence momentanée d'appétit pour quoi que ce soit, opère comme une privation de représentation, un refus de continuer à fabriquer des images, un enfermement dans un monde sans visage, vide et où l'on devrait continuer à embrasser la vie, à la mordre à pleines dents en faisant comme si, en faisant semblant ( Kiss Kuss. Un espace rempli de tapis aniconiques, de bisous tendres et sans émotion). Enfin, au sous-sol, une buanderie purgatoire avec une luminescence intense. Trente et un essuies nettoyés pendent au fil, blanc sur blanc, comme trente et un cadavres livides, phosphorescents. D'abord un effroi, puis un bien-être lessivé, rien. Je m'accroupis dans la buée immatérielle, juste figurée. Il n'y a aucune de ces odeurs affectives de savon qui caractérisent les lieux où l'on étend le linge fraîchement sorti de la machine et qui émoustillent des souvenirs. Ca ne sent pas le propre, c'est une lessive désincarnée, sans fonction, morte. Des lambeaux pendent inutiles. Un débarras où s'efface toute tache des tissus de vie. On regarde, on sent, sans rien de précis ni en tête ni au ventre, nettoyé, débarrassé de ses référents avec lesquels apprécier, juger, entailler la matière des œuvres sollicitant l'attention, on baigne vidé. (PH)