Pour désigner ceux qui veulent faire de la politique ou prétendent en parler sans savoir ce qu’elle est, Julien Freund avait un terme de prédilection : l’impolitique.

Une forme classique d’impolitique consiste à croire que les fins du politique peuvent être déterminées par des catégories qui lui sont étrangères, économiques, esthétiques, morales ou éthiques principalement. Impolitique est aussi l’idée que la politique a pour objet de réaliser une quelconque fin dernière de l’humanité, comme le bonheur, la liberté en soi, l’égalité absolue, la justice universelle ou la paix éternelle. Impolitique encore, l’idée que « tout est politique » (car si la politique est partout, elle n’est plus nulle part), ou encore celle, très à la mode aujourd’hui, selon laquelle la politique se réduit à la gestion administrative ou à une « gouvernance » inspirée du management des grandes entreprises.

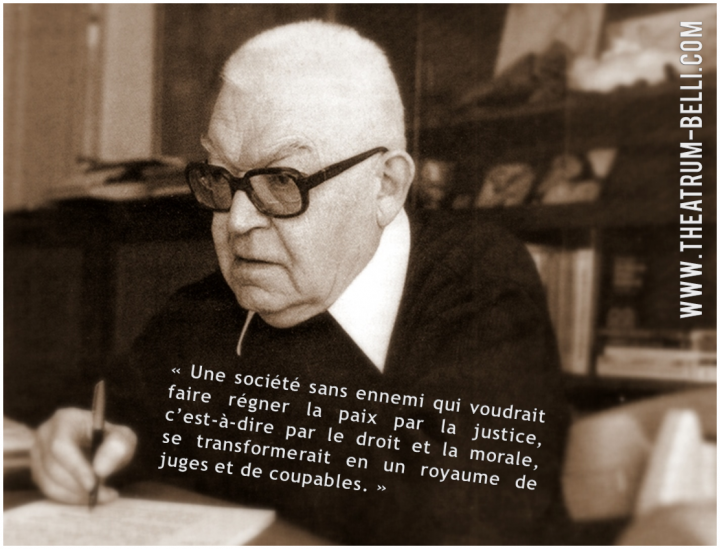

Mais alors qu’est-ce que la politique ? Quels sont ses moyens ? Sa finalité ? C’est à ces questions que Julien Freund, décrit aujourd’hui par Pierre-André Taguieff comme « l’un des rares penseurs du politique que la France a vu naître au XXe siècle », s’est employé à répondre dans la quinzaine d’ouvrages de philosophie politique, de sociologie et de polémologie qu’il publia au cours de son existence.

Né le 9 janvier 1921 dans le village mosellan de Henridorff, d’une mère paysanne et d’un père ouvrier socialiste, Julien Freund était l’aîné de six enfants. Son père étant mort très tôt, il devient instituteur à l’âge de dix-sept ans.

Deux ans plus tard, en juillet 1940, il est pris en otage par les Allemands, mais parvient à passer en zone libre et à se réfugier à Clermont-Ferrand, où s’est repliée l’Université de Strasbourg. Résistant de la première heure, il milite dès janvier 1941 dans le mouvement « Libération » fondé par son professeur de philosophie, Jean Cavaillès, puis dans les Groupes Francs de « Combat », animés par Jacques Renouvin et Henri Frenay, tout en achevant une licence de philosophie. Arrêté, emprisonné successivement à Clermont-Ferrand, Lyon et Sisteron, il s’évade en 1944 et rejoint dans la Drôme les maquis FTP.

Cette époque lui laissera des souvenirs mitigés, suite à l’affreuse expérience qu’il connut durant l’été 1944, lorsque le chef de son groupe FTP accusa son ancienne maîtresse, une jeune institutrice coupable d’avoir rompu avec lui, d’être passée du côté de la Gestapo et la fit « juger » par un tribunal de fortune : « Ce fut terrible. Elle était innocente et le tribunal la condamna à mort. Il y eu cette nuit d’épouvante où les partisans la violèrent dans une grange à foin. Et à l’aube, elle fut exécutée sur une petite montagne appelée Stalingrad […] On avait demandé des volontaires. Tous furent volontaires. J’étais le seul à ne pas y être allé. Après une telle expérience, vous ne pouvez plus porter le même regard sur l’humanité ».

Ayant postulé dès 1946 un poste de professeur de philosophie, Freund enseigne successivement à Sarrebourg, Metz et Strasbourg. En 1948, il épouse la fille du peintre alsacien René Kuder. En 1960, il devient maître de recherche au CNRS. Cinq ans plus tard, il est élu professeur de sociologie à l’Université de Strasbourg, où il créera plusieurs institutions, dont un Laboratoire de sociologie régionale et un Institut de polémologie.

A cette date, il s’est beaucoup familiarisé avec la philosophie d’Aristote, mais aussi avec la sociologie allemande, principalement Max Weber, dont il sera le premier traducteur en France (Le savant et le politique, 1959) et Georg Simmel. Il s’est aussi imprégné de l’œuvre de l’Italien Vilfredo Pareto, et surtout de celle de Machiavel. Pour Sébastien de La Touanne, qui lui a également consacré un livre, Freund serait machiavélien par sa méthode et aristotélicien par sa conception de la politique. La conciliation de ces deux pensées, l’une et l’autre « réalistes » au plus haut degré, mais qui divergent néanmoins sur plusieurs points (Aristote étant le seul à tenter de définir la finalité du politique), sera en tout cas l’une des grandes affaires de sa vie.

Après avoir obtenu, en 1949, son agrégation de philosophie, Freund a commencé à travailler sur sa thèse de doctorat, intitulée L’essence du politique. Son directeur de thèse sera Raymond Aron, le philosophe Jean Hyppolite ayant préféré se récuser au motif qu’en tant qu’homme des Lumières acquis à l’idée de progrès, il ne pouvait patronner un travail dont l’auteur affirmait qu’« il n’y a de politique que là où il y a un ennemi » !

Le 26 juin 1965, âgé de quarante-quatre ans, Freund soutient sa thèse à la Sorbonne, devant un jury comprenant, outre Raymond Aron, les philosophes Paul Ricœur, Jean Hyppolite et Raymond Polin, ainsi que le germaniste Pierre Grappin. Ricœur déclare la trouver « géniale », tandis qu’Hyppolite ne peut que redire son accablement : « Si vous avez vraiment raison, il ne me reste qu’à cultiver mon jardin ! » A quoi Julien Freund répond : « Comme tous les pacifistes, vous pensez que c’est vous qui désignez l’ennemi. Or, c’est l’ennemi qui vous désigne. Et s’il veut que vous soyez son ennemi, vous pouvez lui faire les plus belles protestations d’amitié. Du moment qu’il veut que vous soyez l’ennemi, vous l’êtes. Et il vous empêchera même de cultiver votre jardin ». Publiée la même année, L’essence du politique reste encore aujourd’hui son œuvre principale.

En tant que catégorie conceptuelle, l’essence désigne chez Julien Freund l’une des « activités originaires » ou orientations fondamentales de l’existence humaine. Freund en distingue six : le politique, l’économique, le religieux, la science, la morale et l’esthétique. Il hésitera à y adjoindre le droit, qu’il regardera longtemps comme une sorte de médiateur entre le politique et la morale.

Dire qu’il y a une essence du politique, c’est dire que la politique est une activité consubstantielle à l’existence humaine et qu’elle n’est donc plus à inventer. Mais cela signifie aussi qu’on ne saurait la faire disparaître, ainsi que le marxisme et le libéralisme ont pu l’espérer, l’un en y voyant une simple aliénation (l’instrument de domination d’une classe sociale), l’autre en la concevant comme une activité irrationnelle appelée à être supplantée par les lois du marché. Comme Aristote, Freund soutient que l’homme est par nature un être politique et social. L’état politique ne dérive donc pas d’un état antérieur : contrairement à ce qu’affirment les théoriciens du contrat, il n’y a jamais eu d’« état de nature » pré-politique ou présocial. Etant intrinsèque à la société, la politique n’est pas le résultat d’une convention.

Mais cela ne veut pas dire qu’elle soit une notion immobile ou figée. En même temps qu’elle permet de distinguer entre les genres, l’essence définit seulement la part d’invariant existant dans une activité appelée dans la vie concrète à revêtir les figures les plus diverses.

Vilfredo Pareto disait déjà que le changement ne se comprend que par rapport à ce qui ne change pas. Freund, lui, distingue la politique, activité variable et circonstancielle, et le politique, catégorie conceptuellement immuable (les Italiens disent « la politica » et « lo politico »). La politique est toujours changeante, mais le politique est toujours le même. Ce que Freund traduit d’une formule : « S’il y a des révolutions politiques, il n’y a pas de révolution dans le politique ».

Comme toute activité, la politique possède des présupposés, c’est-à-dire des conditions constitutives qui font que cette activité est ce qu’elle est, et non pas autre chose. Freund en retient trois : la relation du commandement et de l’obéissance, la relation du public et du privé, la relation de l’ami et de l’ennemi.

Chacun de ces présupposés constitue un couple antagoniste, ce qui fait immédiatement surgir une dialectique. Formulant sa théorie des contraires à partir d’Aristote, Freund distingue la dialectique antithétique, qui oppose deux concepts contraires à l’intérieur d’un même présupposé, et la dialectique antinomique, qui oppose les essences entre elles (la politique à l’économie, la religion, la morale, etc.). Pour Freund, l’histoire résulte des rapports conflictuels entre les essences et les dialectiques qu’elles engendrent.

Concernant le premier présupposé, Freund souligne qu’il n’exclut pas le consentement. Loin d’être des sujets passifs, les gouvernés doivent pouvoir participer à la vie publique et contribuer à en déterminer les orientations. Le pouvoir peut et doit être partagé. Le deuxième présupposé lui permet de récuser aussi bien le libéralisme, qui tend à étendre la sphère privée au détriment de la sphère publique, que le totalitarisme, qui cherche à supprimer le privé pour politiser toutes les activités humaines. Le troisième, enfin, est directement emprunté au juriste allemand Carl Schmitt, que Freund a découvert en 1952 et qu’il a rencontré pour la première fois à Colmar en juin 1959.

Théoricien de la décision souveraine et de l’ordre concret, Carl Schmitt, qui deviendra vite l’un des plus proches amis de Julien Freund, voit dans la relation ami-ennemi un critère permettant d’identifier ce qui est politique et ce qui ne l’est pas : le politique se définit chez lui par la possibilité d’un conflit, tout conflit devenant lui-même politique dès l’instant qu’il atteint un certain degré d’intensité. Renoncer à la distinction de l’ami et de l’ennemi, dit Carl Schmitt dans La notion de politique, ce serait céder au mirage d’un « monde sans politique ».

Comme ses deux maîtres, Raymond Aron et Carl Schmitt, Julien Freund soutient donc la thèse de l’autonomie du politique. Ce n’est pas à dire que l’action politique ne doit pas tenir compte des données économiques, morales, culturelles, ethniques, esthétiques et autres, mais qu’une politique exclusivement fondée sur elles n’en est tout simplement pas une. Chaque activité humaine est en effet dotée d’une rationalité qui lui est propre. L’erreur commune du libéralisme et d’un certain marxisme est de faire de la rationalité économique le modèle de toute rationalité. « La pensée magique, dira Freund, consiste justement en la croyance que l’on pourrait réaliser l’objectif d’une activité avec les moyens propres à un autre ».

Freund insiste tout particulièrement sur la nécessité de bien distinguer la politique et la morale. D’abord, explique-t-il, parce que la première répond à une nécessité de la vie sociale alors que la seconde est de l’ordre du for intérieur privé (Aristote distinguait déjà vertu morale et vertu civique, l’homme de bien et le bon citoyen), ensuite parce que l’homme moralement bon n’est pas forcément politiquement compétent, enfin parce que la politique ne se fait pas avec de bonnes intentions morales, mais en sachant ne pas faire de choix politiquement malheureux. Agir moralement n’est pas la même chose qu’agir politiquement. C’est ce que Max Weber disait aussi en attirant l’attention sur le « paradoxe des conséquences » : l’enfer est pavé de bonnes intentions.

La politique n’en est pas pour autant « immorale ». Elle a même sa propre dimension morale, en ce sens qu’elle est ordonnée au bien commun, qui n’est nullement la somme des biens ou des intérêts particuliers, mais ce que Hobbes appelait le « bien du peuple », et Tocqueville le « bien de pays ». « Il n’y a pas de politique morale, écrit Julien Freund en 1987, dans Politique et impolitique, mais il y a une morale de la politique ».

Le bien commun est aussi ce qui assure la cohésion des citoyens. « Une collectivité politique qui n’est plus une patrie pour ses membres, écrit Freund dans Qu’est-ce que la politique ? (1967), cesse d’être défendue pour tomber plus ou moins rapidement sous la dépendance d’une autre unité politique. Là où il n’y a pas de patrie, les mercenaires ou l’étranger deviennent les maîtres ».

A la suite de Max Weber, Freund affirme en outre que la politique est avant tout affaire de puissance. Agir politiquement, c’est exercer une puissance. Y renoncer, c’est se soumettre par avance à la puissance des autres. La souveraineté elle-même n’est pas fondamentalement un concept juridique, mais d’abord un phénomène de puissance. Georg Simmel, de son côté, a montré que les conflits naissent de la diversité humaine, car les différentes aspirations des hommes ne se laissent pas aisément concilier entre elles. La même idée se retrouve chez Max Weber, selon qui la rationalisation ne parviendra jamais à réduire le foisonnement des points de vue et des opinions (le « polythéisme des valeurs »). Si, comme le dit Clausewitz, la guerre est la poursuite de la politique par d’autres moyens, c’est que le politique est intrinsèquement conflictuel. Il en va de même de la vie sociale.

Mais Julien Freund ne croit pas que les antagonismes se résolvent par une synthèse-dépassement comme dans l’« Aufhebung » hégélienne. Les valeurs, au rebours des intérêts, ne sont pas négociables. Comme Pareto, il pense que l’ordre social se fonde sur un équilibre plus ou moins précaire entre des forces antagonistes qu’il appartient aux pouvoirs publics de chercher à réguler en faisant usage de son autorité. Le compromis dont il fait l’éloge en politique ne réalise pas la conciliation des contraires, car jamais l’un des deux termes ne se laisse définitivement absorber ou transcender par l’autre, mais instaure entre des forces antagonismes un équilibre toujours provisoire. C’est le caractère provisoire de cet équilibre qui donne à la politique son caractère tragique.

La force, non la ruse, est le moyen naturel du politique, car ce n’est qu’en recourant à la force qu’on peut triompher des autres forces (« dès que la force est contestée, naît la violence »). Au même titre que la contrainte, elle fait partie de l’essence du politique. Et c’est elle aussi qui donne sa validité empirique au droit : le droit n’est rien sans la force qui permet de l’instituer, de le garantir et de le faire appliquer.

Dans Utopie et violence, Freund écrit : « Justement, parce que la violence est fondatrice de la société, le problème politique consiste essentiellement à comprimer ses manifestations ou du moins à mettre en œuvre des moyens pour en limiter les effets ». Une société politiquement organisée est une société capable de réglementer la violence.

D’où le regard qu’il porte sur l’homme. Celui-ci n’est pas plus « naturellement bon » qu’il n’est « naturellement mauvais », car il est capable du meilleur comme du pire, de générosité comme de méchanceté. Mais c’est justement en raison de cette ambivalence qu’il faut, comme le disait Machiavel, garder présent à l’esprit que les hommes seront « toujours prêts à montrer leur méchanceté toutes les fois qu’ils en trouveront l’occasion ». Le sens politique se reconnaît alors à la capacité d’envisager le pire : « En politique, il faut envisager, non pas le mieux, mais le pire, pour que ce pire ne se produise pas, pour que l’on se donne les moyens de le combattre ».

Freund réhabilite ici Machiavel, dont a trop longtemps donné l’image d’un personnage « immoral » et retors. Si Machiavel avait été machiavélique, et non machiavélien, remarque Julien Freund, il n’aurait pas écrit Le Prince, mais un anti-Prince. « Etre machiavélien, ajoute-t-il, […].ce n’est pas être immoral, mais essayer entre autres de déterminer avec la plus grande perspicacité possible la nature des relations entre la morale et la politique » Machiavel incite en fait à la lucidité, à la recherche de la verità effettuale, la « vérité effective de la chose ». Freund lui emprunte surtout une méthode, celle d’une sociologie qui ne s’attache pas seulement à l’histoire des faits, mais aussi à celle des idées. Mais il le rejoint aussi dans ses conclusions, qui mettent l’accent sur l’importance de la volonté en politique et sur le conflit comme facteur essentiel de liberté.

Freund peut alors donner cette définition canonique de la politique : « Elle est l’activité sociale qui se propose d’assurer par la force, généralement fondée sur le droit, la sécurité extérieure et la concorde intérieure d’une unité politique particulière en garantissant l’ordre au milieu de luttes qui naissent de la diversité et de la divergence des opinions et des intérêts ».

Polémologue, Julien Freund montre par ailleurs que le pacifisme, loin d’être véritablement ordonné à la paix, est au contraire profondément polémogène. Le pacifisme qui, dans l’esprit du pacte Briand-Kellog d’août 1928, se donne pour but de supprimer la guerre est inexorablement voué à en livrer une à ceux qui ne partagent pas sa façon de voir. Max Scheler avait prévu qu’une guerre menée au nom de la paix et de l’humanité serait plus inhumaine que toutes les autres. Lorsque le conflit est posé en mal absolu, la guerre contre la guerre ne peut en effet plus connaître de limites.

La guerre et la paix sont en réalité des notions corrélatives, inséparables. Penser l’une implique de savoir penser l’autre, car « la politique porte en elle le conflit qui peut, dans les cas extrêmes, dégénérer en guerre ». Mais la paix est aussi le but de la guerre, ce qu’oublient ceux qui rêvent au nom d’un idéal guerrier d’une vie qui serait un « perpétuel combat ». Or, il n’y a de guerre ou de paix que provisoire. La paix n’est pas absence de guerre, mais « équilibre entre les inimitiés ». La condition de la paix, c’est la reconnaissance de l’ennemi : on ne peut faire la paix qu’à deux. Refuser de négocier avec le vaincu en lui imposant purement et simplement les conditions du vainqueur, équivaut à ne pas le reconnaître comme un interlocuteur politique, mais à le tenir pour un coupable. « La paix n’est donc pas l’abolition de l’ennemi, mais un accommodement avec lui ». La paix qui exclut l’ennemi s’appelle guerre.

Dans le domaine des relations internationales, Julien Freund pense que le droit reste subordonné aux intérêts de la politique. C’est pourquoi il critique l’attitude moraliste consistant à croire que l’idéologie des droits de l’homme peut régler les rapports entre les Etats ou que l’on peut mettre fin aux guerres par la voie juridique, en faisant l’économie de la puissance.

« Les vrais penseurs, observe Pierre-André Taguieff, apparaissent le plus souvent comme des mal-pensants ». Frappé d’ostracisme après Mai 1968 par la frange la plus conformiste de l’intelligentsia de gauche, Julien Freund décide à cette époque de prendre une retraite anticipée. Lorrain jusqu’au bout des ongles, il refusa un poste aux Etats-Unis, puis la chaire de Raymond Aron, qu’on lui avait proposée, pour se retirer en Alsace, à Villé, et y travailler à son aise loin des coteries parisiennes. « Kant vivait à Königsberg et non à Berlin », répliquait-il à ceux qui s’étonnaient de ce « provincialisme ». En 1979, il sera quand même nommé président de l’Association internationale de philosophie politique.

Il multiplie alors les publications et les conférences, continuant à dénoncer la « politique idéale et utopique » et exerçant une grande influence sur ses anciens élèves, dont la philosophe Chantal Delsol, directrice de la collection où a été publié l’essai de Taguieff, et le sociologue Michel Maffesoli, qui fut en 1978 son assistant à l’Institut de polémologie.

En 1980, dans La fin de la Renaissance, il observe qu’« une civilisation décadente n’a plus d’autre projet que celui de se conserver ». En 1984, dans un grand essai sur la décadence, il étudie l’histoire de cette notion, de Thucydide à Spengler et Valéry, mais aussi la façon dont celle-ci s’impose aujourd’hui à l’esprit. A la même époque, il déclare : « La société actuelle est devenue tellement molle qu’elle n’est même plus capable de faire la politique du pire. Tout ce qu’elle me paraît encore de taille à faire, c’est de se laisser porter par le courant ». Face à cette issue tragique, il ne voit dans l’espérance qu’une vertu théologale. Il meurt le 10 septembre 1993, laissant inachevé un ouvrage sur le droit. Dans les années suivantes, il n’y aura guère que certains politologues espagnols (Jerónimo Molina, Juan Carlos Valderrama), italiens (Alessandro Campi, Simone Paliaga) et argentins (Juan Carlos Corbetta) pour s’intéresser à lui. C’est de cet injuste oubli que s’attacheront à le faire sortir Sébastien de La Touanne, en 2004, et Pierre-André Taguieff, tout récemment.

Ce dernier pense, faute de mieux, pouvoir présenter Freund comme un « libéral conservateur insatisfait », tout en admettant le caractère « problématique » de cette expression. Conservateur, Freund le fut incontestablement, mais en France le sens de ce mot est vague. Il ne peut en outre être décrit comme un libéral, en raison de son scepticisme vis-à-vis de l’idée de progrès et de l’abstraction des droits de l’homme, de sa critique de l’individualisme et des doctrines du contrat social, de son refus de soumettre la politique au droit, ainsi que le font les tenants de l’« Etat de droit », ou de laisser les lois du marché se substituer à la décision politique. Lui-même se disait « français, gaulliste, européen et régionaliste », se qualifiant aussi parfois, non sans ironie, de « réactionnaire de gauche ». Il fut en fait un théoricien et un pédagogue du réalisme politique.

Chantal Delsol a écrit : « C’est un homme qui subit l’ostracisme pour des idées auxquelles ses adversaires vont finalement se rendre, mais après sa mort ». Le regard malicieux, les cheveux en neige coupés en brosse et coiffés d’un éternel béret basque, quand on demandait à Julien Freund de réfléchir à l’avenir, il disait avec un gros rire : « L’avenir, c’est le massacre ! »

Alain de Benoist

Texte paru dans la revue Spectacle du monde en juillet 2008