Contrairement à ce que le titre du dernier livre d’Enrique Vila-Matas indique, Chet Bakerpense à son art n’est pas une méditation sur la musique en général ou sur le jazz en particulier. Chet Baker n’apparaît même pas, ou du moins pas de manière très certaine. Par l’intermédiaire de son narrateur, volontairement reclus dans une chambre d’hôtel turinoise, l’écrivain barcelonais invite une nouvelle fois son lecteur à réfléchir sur la littérature et le processus créatif. C’est là, dans cette chambre, à quelques pas de l’endroit où Xavier de Maistre rédigea son Voyage autour de ma chambre, que j’ai rencontré Enrique Vila-Matas pour lui poser ces quelques questions.

Contrairement à ce que le titre du dernier livre d’Enrique Vila-Matas indique, Chet Bakerpense à son art n’est pas une méditation sur la musique en général ou sur le jazz en particulier. Chet Baker n’apparaît même pas, ou du moins pas de manière très certaine. Par l’intermédiaire de son narrateur, volontairement reclus dans une chambre d’hôtel turinoise, l’écrivain barcelonais invite une nouvelle fois son lecteur à réfléchir sur la littérature et le processus créatif. C’est là, dans cette chambre, à quelques pas de l’endroit où Xavier de Maistre rédigea son Voyage autour de ma chambre, que j’ai rencontré Enrique Vila-Matas pour lui poser ces quelques questions.Entretien traduit par Mélanie Gros-Balthazard

Eric Bonnargent : Vous faites dire à votre double que « le thème a toujours été là ». Ce thème, c’est d’abord la littérature qui peut être considérée, dans Chet Baker pense à son art et dans tous vos livres, comme le personnage principal. Le thème est ensuite musical puisque le narrateur passe sa nuit à écrire et à réfléchir en écoutant différentes versions, réelles ou imaginaires, de Bela Lugosi’s dead. Pourquoi avoir choisi cette chanson ? Est-ce parce que vous vous considérez comme un vampire métaphysique vous nourrissant de l’œuvre des autres ?

Enrique Vila-Matas : Je préfère ne pas avoir à me lire, ni dans un sens ni dans l'autre, et laisser les autres le faire à ma place. Je suis ouvert à de nombreuses interprétations, le monde est grand (le mien aussi, je l’espère). Concernant votre remarque sur l'idée du vampire métaphysique, je tiens à préciser que “le sang de l'auteur” ne m'intéresse pas particulièrement. Je me vois plutôt comme un simple lecteur qui transforme ce qu'il voit. J'ai choisi le thème de Bela Lugosi’s dead parce que c'est celui que j'ai entendu sur Spotify à ce moment-là, et qu’il m'a semblé évoquer justement l'atmosphère nocturne dans laquelle je souhaitais me plonger pour raconter l'histoire de mon critique tournant en rond autour de sa chambre.

D’où vous vient ce besoin de vous approprier des auteurs, de les réinventer, ce besoin de les manipuler et d’entretenir une certaine confusion entre ce qui vient d’eux et de vous ?

Cette “manière de réinventer sur la parole” ne me vient de nulle part, elle a surgi d'elle-même, naturellement, je me suis senti à l'aise, empruntant un chemin qui m’était propre (je pense aujourd’hui qu’il appartient à tout le monde), à travers lequel j’ai découvert des contrées déjà foulées par d’autres au temps où je contribuais à estomper toute prétention d’originalité et de création.La littérature est, selon moi, la lecture infinie de textes qui surgissent d'autres textes et renvoient à un texte originel, perdu, inexistant ou effacé (au-delà des deux autres possibilités, j’agis pour ma part comme s’il était effacé).

Dans ce livre, vous considérez que la littérature se divise en deux mouvements que vous appelez Dr Finnegans et Mr. Hire en référence au Finnegans wake de James Joyce et aux Fiançailles de M. Hire de Georges Simenon. Il y aurait d’une part, des livres purement narratifs (Mr. Hire) et d’autre part, des livres plus expérimentaux (Dr. Finnegans), ces deux genres échouant finalement à dire la vérité du monde. Pouvez-vous nous dire pourquoi ils échouent ?

Parce que si quelqu’un avait découvert cette vérité, nous aurions tous cessé d’écrire depuis longtemps.

Le narrateur imagine un genre intermédiaire qui réconcilierait Finnegans et Hire. Ce genre n’est-il pas le vôtre puisque chez vous, comme chez Gombrovicz dont vous citez le Testament, « la forme est toujours parodie de la forme » ? Pourquoi ce genre, que l’on pourrait qualifier de « fiction critique », réussirait mieux à dire le secret monde ou du moins à mieux s’en approcher ?

Le narrateur imagine ce genre intermédiaire mais je crois me souvenir qu’il échoue dans sa tentative de maîtriser une espèce de genre-Frankenstein qui unirait les best-sellers à ladite « littérature de la difficulté » (simplement, la plus exigeante) et élèverait le niveau d’intelligence de tous. Dommage. En tout cas, il ne faut pas oublier que Chet Baker pense à son art reste une narration, elle raconte une histoire, celle de l’impossibilité de la part du protagoniste, replié sur lui-même, d’incarner la littérature, et celle de sa condamnation à un perpétuel exil. Il a un air de famille avec Valéry des Cahiers : au petit matin toujours, attentif aux méandres de son esprit, seulement ; un air emprunté à Valéry de la « nuit de Gênes » également, lorsqu’il décida d’arrêter d’écrire. Il a également quelque chose de l'impossible tentative borgienne, avec Pierre Menard, comme voix traduite.

Vous faites dire à votre narrateur : « On nous a appris beaucoup de choses sur le monde, mais, en fait, on n’a rien su nous expliquer. Parce qu’il n’y a pas d’explication. Voilà une bonne raison de se consacrer à l’art, de montrer le mystère absolu des choses. » Vous-même avez déclaré à André Gabastou[1], votre traducteur, que vous écriviez parce que vous ne parveniez pas à vous « expliquer le monde ni ses mystères. » Quelle distinction faites-vous entre « connaître » et « comprendre » ? Quel est, plus précisément, le rôle de l’art et de la littérature en particulier ?

Connaître et comprendre, le résultat est le même. Je ne saisis pas, je ne comprends rien au monde, mais je le connais. Mon art – je ne sais pas celui des autres - essaie de montrer l’absurde, le mystère, peut-être aussi construire une œuvre littéraire qui soit une sorte d’engin littéraire et qui, un jour, par diverses circonstances, donne sens à tout, pendant une minute, à la tombée d’un jour lointain que vous ni moi ne connaîtrons.

Ce roman aurait pu s’intituler « Enrique Vila-Matas pense à son art ». On a d’ailleurs l’impression que chacun de vos livres est une nouvelle tentative pour mieux vous connaître. La connaissance de soi est-elle l’Ithaque à laquelle de livre en livre, vous espérez un jour parvenir ?

Un titre tel que celui-ci ne me serait jamais venu à l’esprit, mes narrateurs sont toujours des personnages, ils ne me reflètent jamais. Si je vivais moi-même la nuit de mon narrateur à Turin, peut-être n’échouerais-je pas.Quant à la connaissance que j’ai de moi-même et de l’Ithaque, je vous dirai simplement que j’évite d’en savoir plus sur moi depuis que j’en sais trop.

Oscar Wilde disait qu’il suffit de donner un masque à un homme pour qu’il dise la vérité. Ne serait-ce pas parce que vos personnages sont presque autant de masques qu’on a plus de chance de vous connaître en vous lisant qu’en vous côtoyant ?

N’insistez pas. Je ne vous suivrai pas sur ce chemin. Bon, d’accord, insistez un peu plus. Je peux vous répondre, c’est certain. Je poursuis une image, voilà tout. Une image avec un masque dans un cimetière. Muni de ce masque, je me rends parfois vers la tombe que j’ai en face de moi, sous la pluie. Je marche d’une allure lente, discrète, le regard plein de colère et la démarche boiteuse, avec une canne et un masque d’Arlequin, parfaitement caché. Je vais saluer Nerval. Ce fut une idole dans ma jeunesse. Encore aujourd’hui, lorsque je me rends à Paris, je vais à la Closerie des Lilas y évoquer son diable Vauvert, ancien habitant de l’endroit qui est maintenant un restaurant. Je suis Vauvert. Et j’avance, heureux. Je suis Vauvert, croyez-moi, je vous en prie. Larvatus Prodeo.

Vous semblez considérer la disparition comme un art. Le syndrome Bartleby[2] et le syndrome Wakefield[3] sont récurrents dans votre œuvre. N’est-il pas paradoxal pour vous d’être un écrivain connu et reconnu et d’être aussi prolifique ?

J’ai pu connaître le choc d’au moins deux tensions constantes : le besoin d’être et de ne pas être en même temps. Être Picasso, actif et assommant, et produire tout le temps, mais être aussi cet amant indolent et passionné du jeu qu’était Duchamp et me disperser le moins possible, et ne rien faire en réalité si ce n’est exercer l’art de savoir respirer et de marcher sur la Cinquième Avenue. Parler beaucoup, comme mon père, et connaître à la fois les règles savantes du silence, comme ma mère. Deux possibilités dont parlait déjà Kafka : se faire infiniment petit ou l’être. Et en réalité, souscrire à ce que disait Duchamp lui-même : « Je me suis toujours forcé à la contradiction, afin d’éviter de me contenter de mon propre goût ». Ce qui tend à rejoindre la pensée de Whitman : « Je me contredis ? Très bien, je me contredis. » Dans cette phrase, le poète nord-américain aurait trouvé une manière comme une autre de prendre position face à la vie et une façon d’avoir, au minimum, deux versions d’un même sujet : lui-même. C’est pour cela que je joue parfois avec le chat de Schrödinger, qui incarne le paradoxe quantique d'être à la fois vivant et mort. En d'autres termes, je joue à être et ne pas être Duchamp.

À propos de disparation, vos romans s’ouvrent souvent de manière crépusculaire (je pense, par exemple, au Voyage vertical, au Mal de Montano ou à Dublinesca) et pourtant le bonheur semble toujours à la portée de vos personnages. Êtes-vous un optimiste déguisé en pessimiste ?

Je l'ai appris de Copi [4] que j'ai connu dans mon extrême jeunesse et dont j'ai traduit en espagnol L’Uruguayen, ce qui m'a en partie aidé à trouver mon univers littéraire. Je place mes personnages dans des situations initiales tellement lamentables qu'ils n'ont pas d'autre choix que celui de l'améliorer un tant soit peu, même un tout petit peu.

Dans un entretien accordé à une journaliste de Playboy, Roberto Bolaño affirmait qu’il n’était ni un écrivain chilien, ni un écrivain espagnol, mais un écrivain latino-américain. Vous affirmez souvent que vous ne vous considérez pas comme un écrivain espagnol. Pourquoi ? Vous considérez-vous comme un écrivain « européen » ?

Je me considère comme un écrivain de nulle part, entouré par l'histoire de la littérature universelle. D'ailleurs, elle n'est pas enseignée en Espagne. C'est insolite, incroyable. Mais les choses sont ainsi dans ce pays qui est apparemment le mien.

[1] Vila-Matas, pile et face. Rencontre avec André Gabastou. Éditions Argol.[2] Dans Bartleby et compagnie, Enrique Vila-Matas étudie le personnage éponyme d’Herman Melville et ses héritiers pour appeler syndrome Bartleby « ce mal endémique des lettres contemporaines, cette pulsion négative ou cette attirance envers le néant, qui fait que certains créateurs, en dépit (ou peut-être précisément à cause) d’un haut niveau d’exigence littéraire, ne parviennent jamais à écrire ; ou bien écrivent un ou deux livres avant de renoncer à l’écriture ; ou encore, après avoir mis sans difficulté une œuvre en chantier, se trouvent un jour littéralement paralysés à jamais. »[3] Dans la nouvelle de Nathaniel Hawthorne (in Contes et Récits), Wakefield quitte son foyer pour s’installer en secret dans la maison en face de la sienne. Ce syndrome désigne la volonté de rester dans l’ombre. [4] Né en 1939 à Buenos Aires et décédé en 1987 à Paris, Copi est un écrivain et dessinateur argentin de langue française édité chez Christian Bourgois.

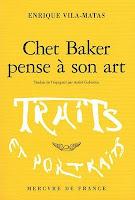

Enrique Vila-Matas, Chet Baker pense à son art. Traduit de l’espagnol par André Gabastou. Mercure de France. 18,80 €

Entretien publié dans Le Magazine des Livres