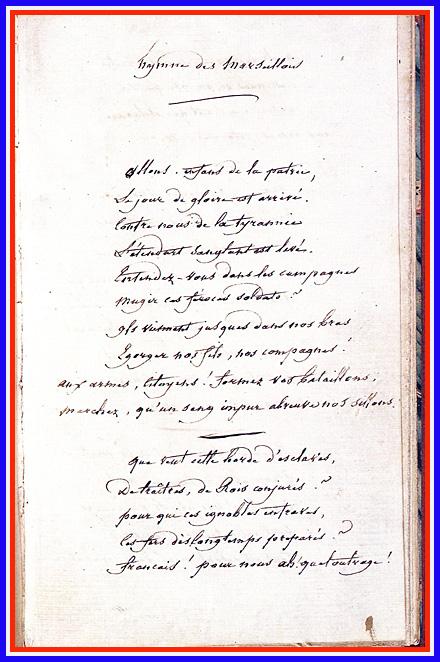

Dans la nuit du 25 avril 1792, il y a exactement 220 ans, le jeune officier Claude Joseph Rouget de Lisle, néanmoins musicien et poète, composa le chant patriotique qui est devenu l’hymne national français. « Allons enfants de la patrie !… Le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l’étendard sanglant est levé. » Nous avons tous (presque tous ?) appris ce chant à l’école primaire. Moment d’intégration citoyenne, entonné en défilant la chemise ouverte jusqu’au ventre – à la révolutionnaire – dans la touffeur de juillet pour la fête du 14, répété en chœur du primaire au monument aux morts devant la commune assemblée chaque 11 novembre.

« En récompense, il fut donné à la grande âme de la France, en son moment désintéressé et sacré, de trouver un chant – un chant qui, répété de proche en proche, a gagné toute la terre. Cela est divin et rare d’ajouter un chant éternel à la voix des nations.

« Il fut trouvé à Strasbourg, à deux pas de l’ennemi. Le nom que lui donna l’auteur est ‘le Chant de l’armée du Rhin’. Trouvé en mars ou avril, au premier moment de la guerre, il ne lui fallut pas deux mois pour pénétrer toute la France. Il alla frapper au fond du midi, comme par un violent écho, et Marseille répondit au Rhin. Sublime destinée de ce chant ! Il est chanté des Marseillais à l’assaut des Tuileries, il brise le trône au 10 août. On l’appelle la ‘Marseillaise’. Il est chanté à Valmy, affermit nos lignes flottantes, effraye l’aigle noir de Prusse. Et c’est encore avec ce chant que nos jeunes soldats novices gravirent le coteau de Jemmapes, franchirent les redoutes autrichiennes, frappèrent les vieilles bandes hongroises, endurcies aux guerres des Turcs. Le fer ni le feu n’y pouvaient ; il fallut, pour briser leur courage, le chant de la liberté. »

« De toutes nos provinces, nous l’avons dit, celle qui ressentit le plus vivement le bonheur de la délivrance, en 89, c’était celle où étaient les derniers serfs, la triste Franche-Comté. Un jeune noble franc-comtois, né à Lons-le-Saulnier, Rouget de l’Isle, trouva le chant de la France. Rouget de l’Isle était officier de génie à vingt ans. Il était alors à Strasbourg, plongé dans l’atmosphère brûlante des bataillons de volontaires qui s’y rendaient de tous côtés. Il faut voir cette ville, en ces moments, son bouillonnant foyer de guerre, de jeunesse, de joie, de plaisir, de banquets, de bals, de revues, au pie de la flèche sublime qui se mire au noble Rhin ; les instruments militaires, les chants d’amour ou d’adieux, les amis qui se retrouvent, qui se quittent, s’embrassent aux places publiques. Les femmes prient aux églises, les cloches pleurent et le canon tonne, comme une voix solennelle de la France à l’Allemagne.

« Ce ne fut pas, comme on l’a dit, dans un repas de famille que fut trouvé le chant sacré. Ce fut dans une foule émue. Les volontaires partaient le lendemain. Le maire de Strasbourg, Dietrich, les invita à un banquet, où les officiers de la garnison vinrent fraterniser avec eux et leur serrer la main. Les demoiselles Dietrich, nombre de jeunes demoiselles, nobles et douces filles d’Alsace, ornaient ce repas d’adieu de leurs grâces et de leurs larmes. Tout le monde était ému ; on voyait devant soi commencer la longue carrière de la guerre de la liberté qui, trente ans durant, a noyé de sang l’Europe. Ceux qui siégeaient au repas n’en voyaient pas tant sans doute. Ils ignoraient que, dans peu, ils auraient tous disparu, l’’aimable Dietrich, entre autres, qui les recevait si bien, et que toutes ces filles charmantes dans un an seraient en deuil. Plus d’un, dans la joie du banquet, rêvait, sous l’impression de vagues pressentiments, comme quand on est assis, au moment de s’embarquer, au bord de la grande mer. Mais les cœurs étaient bien hauts, plein d’élan et de sacrifice, et tous acceptaient l’orage. Cet élan commun qui soulevait toute poitrine d’un égal mouvement aurait eu besoin d’un rythme, d’un chant qui soulageât les cœurs. Le chant de la Révolution, colérique en 92, le ‘Ça ira’, n’allait plus à la douce et fraternelle émotion qui animait les convives. L’un d’eux la traduisit « Allons ! ».

« En ce mot dit, tout fut trouvé. Rouget de l’Isle, c’était lui, se précipita de la salle, et il écrivit tout, musique et paroles. Il entra en chantant la strophe : « Allons, enfants de la patrie ! » Ce fut comme un éclair du ciel. Tout le monde fut saisi, ravi, tous reconnurent ce chant, entendu pour la première fois. Tous le savaient, tous le chantaient, tout Strasbourg, toute la France. Le monde, tant qu’il y aura un monde, le chantera à jamais.

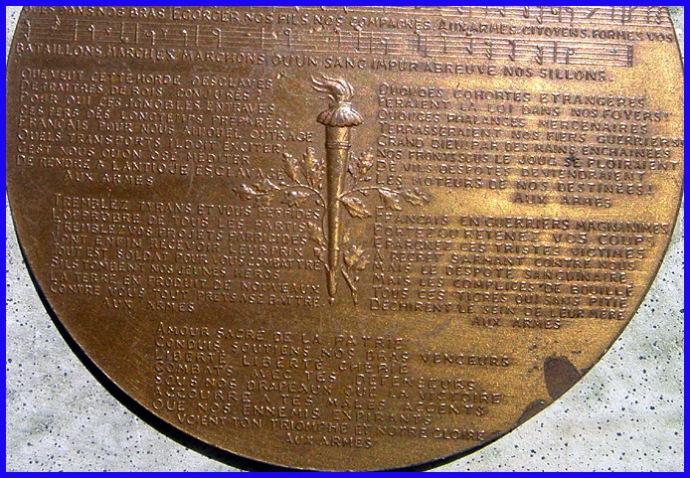

« Si ce n’était qu’un chant de guerre, il n’aurait pas été adopté des nations. C’est un chant de fraternité ; ce sont des bataillons de frères qui, pour la sainte défense du foyer, de la patrie, vont ensemble d’un même cœur. C’est un chant qui, dans la guerre, conserve un esprit de paix. Qui ne connait la strophe sainte : « Épargnez ces tristes victimes ! »

« Telle était bien alors l’âme de la France, émue de l’imminent combat, violente contre l’obstacle, mais toute magnanime encore, d’une jeune et naïve grandeur ; dans l’accès de la colère même, au-dessus de la colère. » Livre VI – chapitre IX – p.926

Jules Michelet, Michelet, Histoire de la révolution française, tome 1 – 1789-1792, Gallimard Pléiade, 1530 pages, €52.25

- Wiki-bio de Rouget de l’Isle

- Texte et chant audio de la Marseillaise

- Histoire, site du ministère des Affaires étrangères

- Video sous-titrée en anglais pour l’international

- Vidéo, la Marseillaise chantée par le chœur de l’armée française, avec 2 mn de prologue des cuivres