David Allan (Alloa, Écosse, 1744-Édimbourg, 1796),

Un mariage dans les Highlands à Blair Atholl, 1780.

Huile sur toile, 115 x 166 cm, Édimbourg, National Galleries of Scotland.

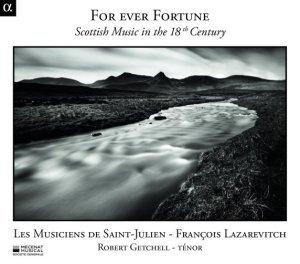

La fameuse collection blanche d’Alpha, qui a bien souvent entraîné, avec curiosité et intelligence, les mélomanes sur de passionnants chemins de traverse – souvenez-vous des disques consacrés aux chansons françaises d’autrefois par le Poème Harmonique ou de ceux des Witches –, s’orienterait-elle, l’air de rien, vers une exploration en profondeur des musiques de l’aire celtique ? Après Love is the Cause, un enregistrement très réussi réunissant Jonathan Dunford à la viole de gambe et Rob MacKillop à la guitare baroque dans un programme d’airs écossais (voir à la fin de cette chronique), c’est aujourd’hui au tour des Musiciens de Saint-Julien, dont la précédente réalisation, Et la fleur vole, avait été saluée ici même, de nous entraîner vers l’Écosse du XVIIIe siècle avec For ever Fortune.

Le romantisme a donné de la patrie, entre autres, d’un de ses plus célèbres représentants, Walter Scott, l’image d’une terre

brumeuse, vaguement inquiétante et surtout enfermée dans un aussi superbe isolement que celui des ruines des châteaux se dressant sur ses éperons rocheux. L’observation des créations

artistiques écossaises, picturales comme musicales, parvenues jusqu’à nous nous conte une toute autre histoire, répondant à une double dynamique, la perméabilité aux grands courants

continentaux et le souci de la préservation de son identité propre. La première tendance est illustrée par l’acclimatation, dès le XVIIe siècle,

des modèles musicaux français, comme le démontre la présence de pièces pour luth de la famille Gallot dans des manuscrits locaux, mais aussi celle de compositions pour viole de Marin Marais et

de Sainte-Colombe, dont le fils se produisit et enseigna à Édimbourg en 1707,

De la même façon que le peintre David Allan alla parfaire son art en Italie avant de revenir au pays et que les paysages de

Jacob More (1740-1793) témoignent, avant même son installation à Rome où il mourut, d’une parfaite connaissance de la manière de Claude le Lorrain (1604/05-1682) qui lui fait porter sur les

paysages de sa terre natale un œil très ultramontain, nombre de pièces enregistrées dans For ever Fortune portent la marque des échanges entre culture locale et continentale, en

particulier italienne (Etrick Bancks, Kennet’s Dream).

Une rumeur favorable, née des concerts proposant For ever Fortune et de ce que l’on connaît des affinités naturelles

des Musiciens de Saint-Julien (photographie ci-dessous) avec les musiques se situant à la lisière du « classique » et du vernaculaire, avait précédé la parution de cet

enregistrement ; il la confirme absolument, peut-être même au-delà de ce que l’on espérait. Il y a deux façons d’aborder les répertoires dits traditionnels, l’une, avec laquelle une partie

de la critique se montre souvent, à mon avis, d’une complaisance coupable, consistant à profiter des lacunes de la transmission pour servir au public des élaborations fumeuses mais à

l’emballage commercialement séduisant, l’autre à réunir suffisamment de documentation pour nourrir une réflexion de fond et proposer une restitution crédible qui n’exclut nullement le plaisir.

François Lazarevitch et ses musiciens offrent une véritable démonstration de la validité de la seconde manière en se coulant dans ces compositions écossaises avec un naturel absolument

confondant. Les violons agiles de Keith Smith et Stéphanie Paulet, la viole de gambe sensuelle de Julien Léonard sont plein d’un charme auréolé d’un rien de rugosité parfaitement en situation,

tandis qu’André Henrich à l’archiluth et à la guitare et Miguel Henry au théorbe et au cistre apportent, avec une discrétion dont certains ensembles chez lesquels le déferlement incontrôlé de

cordes pincées masque l’indigence du discours gagneraient à s’inspirer, le soutien rythmique indispensable à l’édifice, que la harpe de Marie Bournisien nimbe de sonorités pleines de rondeur et

de poésie.

Les Musiciens de Saint-Julien

Robert Getchell, ténor

François Lazarevitch, flûtes, smallpipes & direction

1 CD [durée totale : 66’05”] Alpha 531. Incontournable Passée des arts. Ce disque peut être acheté en suivant ce lien.

Extraits proposés :

1. Johnnie Cope – Laughlan’s lilt

2. Lochaber

3. Benney side

4. For our lang biding here – Joy gae wi’ my love – The Flaughter Spade – Patrick McDonald’s Jig

Des extraits de chaque plage peuvent être écoutés en suivant ce lien.

Illustrations complémentaires :

Sir Henry Raeburn (Stockbridge, 1756-Édimbourg, 1823), Portrait de Niel Gow, 1787. Huile sur toile, 123,2 x 97,8 cm, Édimbourg, National Galleries of Scotland.

Jacob More (Édimbourg, 1740-Rome, 1793), Les Chutes de Clyde (Corra Linn), 1771 ? Huile sur toile, 79,4 x 100,4 cm, Édimbourg, National Galleries of Scotland.

La photographie des Musiciens de Saint-Julien est de Jean-Baptiste Millot. Je remercie Fanny Leclercq de m’avoir autorisé à l’utiliser.

Suggestion d’écoute complémentaire :

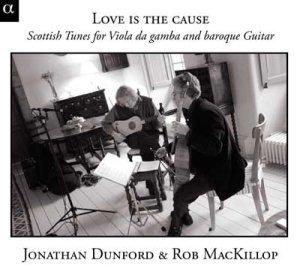

Love is the Cause est un disque très réussi paru en 2011 auquel je n’ai malheureusement pas eu la possibilité, faute de temps, de consacrer la chronique que ses qualités méritaient. Même s’il donne à entendre, comme For ever Fortune, des airs et des danses, il explore une veine de la musique écossaise plus intimiste et nostalgique qui atteint souvent à une réelle poésie. Porté par un duo d’interprètes très au fait des exigences de ce répertoire et parfaitement complices, ce projet forme un pendant idéal à celui des Musiciens de Saint-Julien.

Jonathan Dunford, violes de gambe

Rob MacKillop, guitare baroque

1 CD Alpha 530. Ce disque peut être acheté en suivant ce lien et des extraits de chaque plage peuvent être écoutés ici.