Quand il s’agit de sécurité, les Français sont attentifs. Mais quand il s’agit des dangers auxquels leur économie est confrontée, ils sont encore peu vigilants.

The French election : An inconvenient truth, un article de The Economist.

Article de The Economist, du 31 mars 2012, couverture « France in denial ».

Une semaine après que la France fut secouée par les fusillades d’un terroriste dans la ville de Toulouse et ses environs, les candidats à l’élection présidentielle ont repris leur campagne. Le ton est un peu moins strident, les concurrents respectueux de l’humeur maussade. Pourtant, le retour à la campagne électorale a néanmoins une qualité surréaliste, contrairement aux nouvelles inquiétudes sur la sécurité. Les candidats échouent complètement à reconnaître que le pays fait face à une crise économique imminente.

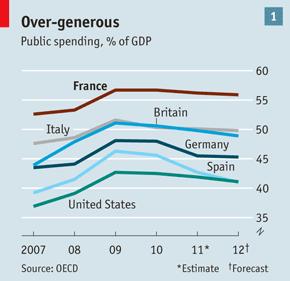

Aujourd’hui, la France continue à se comporter comme si elle avait les finances publiques de la Suède ou de l’Allemagne, alors qu’en réalité elles sont plus proches de celles de l’Espagne. Bien que la France et l’Allemagne aient un niveau d’endettement public comparable, supérieur à 80% du PIB, il diminue en Allemagne alors qu’en France, il est à 90% et en augmentation. Une agence de notation a déjà déchu la France de sa note financière AAA, illustrant les inquiétudes à propos d’une dette élevée et d’une croissance faible. L’instance d’audit du pays, la Cour des Comptes, dirigée par Didier Migaud, un ancien député socialiste, a averti qu’à moins que des « décisions difficiles » soient prises cette année et à l’avenir, la dette publique pourrait atteindre 100% du PIB d’ici 2015 ou 2016.

L’érosion de la compétitivité française soulève des questions difficiles sur le contrat social.

Les Français chérissent l’idée que chaque individu ait droit à des services décents dans des délais corrects et un filet de protection généreux pour les mauvaises situations. Mais quel niveau de protection la France a-t-elle réellement les moyens d’offrir à ses citoyens en cas de maladie, de chômage, de naissance ou de vieillesse ? Comment le pays peut-il justifier son administration publique gigantesque – un millefeuille de communes, de départements, de régions en sus de l’État central – qui emploie 90 fonctionnaires pour 1000 habitants contre 50 en Allemagne ? Comment la France peut-elle alléger le fardeau fiscal, en incluant les charges sociales, afin d’encourager l’entrepreneuriat et la création d’emplois ?

Pour faire simple, la France est sur le point de faire face aux durs choix auxquels Gerhard Schröder, l’ancien chancelier allemand, a été confronté au début des années 2000 ou aux choix que la Suède a dû faire au milieu des années 90, quand son propre système social devenu insoutenable s’est effondré. La crise de la zone euro, qui a rendu les marchés obligataires intraitables à l’égard d’une gestion économique laxiste, montre que ces décisions sont devenues de plus en plus urgentes et difficiles. Quel que soit le candidat élu à l’issue des deux tours de l’élection présidentielle le 22 avril et le 6 mai, il devra choisir. S’il échoue à être assez rigoureux sur le déficit, les marchés réagiront négativement, et la France pourrait se retrouver au centre d’une nouvelle crise de la zone euro. S’il s’attaque frontalement au déficit avec une hausse des impôts à tous les niveaux et même par des coupes dans les dépenses publiques, les électeurs n’y seront même pas préparés.

« Le vrai risque pour la zone euro n’est pas la Grèce, mais la France » a dit un haut dirigeant français de la finance. Nicolas Baverez, un commentateur qui avait prévu les problèmes de la dette qui menaçaient le pays dans un ouvrage paru en 2003, est d’accord : « Je suis convaincu que la France sera au centre d’une prochaine crise dans la zone euro. »

Cependant, les candidats réussissent avec talent à esquiver toutes ces questions. Avant que les fusillades de Toulouse n’interviennent, la campagne a tourné autour d’affaires pressantes comme les abattoirs halal, l’immigration et l’imposition des exilés fiscaux. Bien que Nicolas Sarkozy, le Gaulliste sortant, et François Hollande, son rival socialiste, aient adhéré à la réduction des déficits, chacun jurant de ramener le déficit de la France à 3% du PIB l’année prochaine, aucun n’a promis de le faire par des coupes radicales dans les dépenses publiques.

Les deux favoris à la présidentielle insistent plutôt sur le rééquilibrage des comptes par des hausses d’impôts. M. Sarkozy a déjà augmenté l’imposition sur les entreprises et les revenus. Il dit qu’il veut taxer même ceux qui ont quitté la France pour échapper à l’impôt. M. Hollande a promis de prélever 75% au-delà d’un million d’euros par an, ce qui signifie qu’ils paieront 90% en prenant en compte les charges sociales. Il veut aussi augmenter l’impôt sur le patrimoine, prélevé annuellement sur une assiette de plus de 1,3 millions d’euros et augmenter l’impôt sur les dividendes. Il jure de remonter le salaire minimum, de créer 60 000 emplois d’enseignants, de diminuer l’âge de départ à la retraite à 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler jeune, et de « renégocier » le Pacte de stabilité et de croissance européen, un compromis obtenu de haute lutte qui garantit une stricte discipline budgétaire.

Comment la France peut-elle continuer à tenir une élection qui échoué significativement à affronter les vraies questions ? Quels sont les chances pour que n’importe quel candidat, s’il est élu, soit prêt à faire face à la crise à venir ?

Un univers parallèle

L’été dernier, Jean-Pascal Tricoire, le président du directoire de Schneider Electric, une entreprise française dans les services de l’énergie fondée en Bourgogne en 1836, a fait ses bagages pour Hong-Kong pour diriger l’entreprise depuis l’Asie. Il a pris deux hauts dirigeants avec lui ; d’autres ont suivi. Ils se sont joints au nouvel exode français vers Hong-Kong, qui concerne plus particulièrement les entrepreneurs. Le siège social officiel de Schneider Electric, et donc sa domiciliation fiscale, reste en France. Mais avec seulement 8% de son chiffre d’affaires annuel réalisé en France actuellement, les yeux de la firme sont tournés vers le reste du monde.

Passez du temps avec les chefs des plus grandes entreprises françaises, comme Schneider Electric, et vous verrez que leurs préoccupations sont mondiales. Ils parlent du Brésil, de la Chine, et ils sont focalisés sur leur compétitivité internationale. Avec plus d’entreprises que n’importe quel autre pays européen dans le classement des 500 plus riches entreprises mondiales au palmarès « Fortune 500″, la France a un leader mondial dans quasiment chaque secteur, de l’assurance (AXA) aux cosmétiques (L’Oréal). Ces firmes connaissent parfaitement bien les dégâts que pourrait occasionner une imposition à 75%. « Une catastrophe » dit un des dirigeants. « Complètement fou » dit un autre.

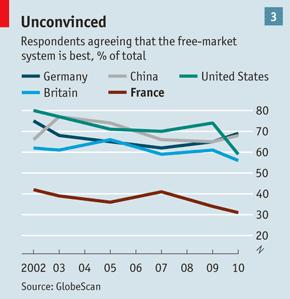

Les Français vivent avec cette contradiction nationale – ils profitent de la richesse et des emplois que les entreprises transnationales ont apporté et dénoncent en même temps le système qui les a créées – parce que l’élite dirigeante et les médias les ont convaincu qu’ils sont victimes des marchés mondialisés. Les syndicalistes ont nettement plus de temps d’antenne que les hommes d’affaires. On a constamment raconté aux Français qu’ils sont innocents et victimes de banquiers imprudents qui ont prêté déraisonnablement, ou de spéculateurs sans morale, ou des agences de notations « anglo-saxonnes ». M. Sarkozy a appelé à une moralisation du capitalisme pour juguler ses abus. M. Hollande a déclaré que son « principal opposant est le monde de la finance ». Peu de politiciens s’attachent à souligner que la plus grande partie du problème est la dette accumulée par les gouvernements français successifs, qu’ils ont eux-mêmes accrue les décennies passées. Pourquoi ?

L’explication est pour moitié une histoire de conviction et pour moitié une question de calcul. La droite et la gauche en France n’ont jamais été en faveur du marché, sauf sous la contrainte. En dépit de l’élan libéral de circonstances, M. Sarkozy fait partie de la famille gaulliste, qui rejette fondamentalement une telle doctrine. La plupart des dirigeants socialistes actuels se sont fait les dents en travaillant pour François Mitterrand (M. Hollande a fait partie de son équipe présidentielle) ; le parti est toujours beaucoup plus préoccupé par la redistribution que par la création de richesses. « L’âme de la France, a déclaré M. Hollande quand il a lancé sa campagne, est l’égalité. » Les candidatures libérales ont tendance à ne rien donner. Il y a dix ans plus tôt, Alain Madelin, le plus récent espoir présidentiel de cette mouvance, a obtenu à peine 3,9% des voix.

Discours dangereux

C’est la réalité des élections d’aujourd’hui. Plutôt que de réagir à ces attitudes et de secouer les Français pour les faire sortir de leur zone de confort, les deux favoris se plient aux attentes du peuple. À un rassemblement géant à Villepinte, au nord de Paris, M. Sarkozy a craché sur les règles du commerce au sein de l’Union Européenne, qui selon lui sont à l’origine d’une concurrence « sauvage » ; il a appellé à un « Buy European Act » pour les marchés publics si les partenaires commerciaux non européens n’ouvraient pas leurs marchés, et il a menacé de retirer le pays de la zone de libre-circulation qu’est l’espace Schengen si les pays membres ne décidaient pas de renforcer le contrôle de l’immigration à l’extérieur de la zone.

Non sans ironie, ce fils d’un immigré hongrois commence à s’engager sur un terrain glissant, abordant le sujet des « étrangers trop nombreux » en France. Tout cela a pour but de rassurer l’électeur français qui s’agite, pensant que l’Europe ne le protège pas de la concurrence mondiale.

Bien sur, Sarkozy peut mettre à son actif quelques réformes libérales utiles, comme le relèvement de l’âge minimum de départ à la retraite de 60 à 62 ans, ou l’autonomie des universités. Il a aussi souligné le poids écrasant des charges sociales françaises sur les employeurs, qui étouffent la création d’emplois et qu’il a raboté un peu. Mais le politicien, qui avait écrit qu’il désapprouvait une France qui « n’a pas arrêté de décourager l’initiative et de punir le succès », augmente aujourd’hui les impôts sur les riches et tape sur les grands patrons et les banquiers à tout bout de champ.

Tout ceci est aussi tactique. Au premier tour des élections en France (comme dans les primaires américaines), les candidats essaient de consolider leur base ; au tour décisif, ils virent au centre. À l’extrême-droite, M. Sarkozy doit affronter Marine Le Pen, la candidate télégénique du Front National. Les derniers sondages la place à la troisième ou quatrième place avec 16 à 18% des voix au premier tour, contre 28% chacun pour Sarkozy et Hollande. Mais personne n’a oublié son père, Jean-Marie, qui a arraché une place au second tour en 2002 au dépens du candidat socialiste. La fougueuse Mme Le Pen, qui a sorti son parti de son image musclée, n’est pas à même de répéter l’exploit. Sa campagne forte cadre néanmoins beaucoup avec le débat électoral avec ses appels à quitter l’euro, à réindustrialiser le pays et à endiguer l’islamisation.

M Hollande fait face à une pression similaire sur sa gauche. Avec sa réputation de modéré, qui a promis d’introduire sa propre loi d’équilibre budgétaire, il doit lutter pour repousser la gauche radicale incarnée par Jean-Luc Mélenchon, trotskyste dans sa jeunesse et ancien sénateur socialiste désormais soutenu par le parti communiste (stalinien). À un récent rassemblement organisé, avec un symbolisme théâtral, à la Bastille, M. Mélenchon a appelé à une « insurrection civique » contre « l’ancien régime ». Il veut des pensions à taux plein pour tous à 60 ans, une hausse de 20% du salaire minimum et un plafond de 360 000 euros annuels pour les salaires. Avec son style agressif et ses manières bourrues, la campagne de M. Mélenchon a fait sensation. Plus d’un Français sur dix a l’intention de voter pour lui.

Même si la plupart des électeurs de Mélenchon vont se rassembler derrière M. Hollande au second tour, sa récente pointe dans les sondages grignote quelques points à M. Hollande, tassant la vague qui pourrait l’amener à la victoire. Ainsi, ses propositions pour une nouvelle taxe sur les transactions financières, l’abolition des « stock options » et le taux d’imposition à 75%. De là aussi ses attaques cinglantes sur la finance et les richesses et la dénonciation des nouveaux super riches comme « arrogants et cupides ».

Opération décryptage

Beaucoup de commentateurs français ne prennent pas en considération ces propositions qu’ils estiment être une simple posture politique. Les soutiens des deux favoris assurent, qu’en réalité, chacun comprend ce qui est en jeu. La taxe de 75%, dit Olivier Ferrand, le dirigeant de Terra Nova, un think-tank lié au parti socialiste, n’est « qu’une mesure symbolique ». Même M. Hollande a concédé que cela ne rapporterait que peu de recettes. Derrière toute cette rhétorique, M. Ferrand insiste, « le parti socialiste s’est modernisé, et il comprend le besoin d’améliorer la compétitivité et de contrôler les déficits ».

M. Hollande a un caractère jovial en privé, il rejette l’idée qu’il est dangereux, comme il l’a affirmé – en Anglais – à son arrivée à Londres en février. Il a chargé de sa campagne deux hommes, Pierre Moscovici et Manuel Valls, qui ont été proches du modéré Dominique Strauss-Khan, ancien-patron du FMI, qui a été évincé de la course suite à un scandale sexuel. Une fois au pouvoir, les socialistes français peuvent finir par faire des choses bien. Avec M. Strauss-Khan comme ministre des finances, Lionel Jospin, le premier ministre socialiste de 1997 à 2002, a privatisé plus d’entreprises françaises que tous ses prédécesseurs réunis. « Nous avons libéralisé l’économie, ouvert les marchés à la finance et aux privatisations », a rappelé M. Hollande avant de venir à Londres.

Pourtant, cela nécessite beaucoup d’indulgence de la part de l’électorat d’accepter que le candidat ne fera pas la moitié des choses qu’il a promis de faire. Il y a un risque sérieux de déception si, par exemple, le président Hollande était amené à dire lors de ses prises de fonctions : « Nous avons examiné les comptes publics et, quel dommage, il n’y a plus de monnaie pour faire ce que j’ai promis. » Mais d’abord pour désamorcer ce risque, le nouveau président devrait mettre en place quelques unes de ses idées loufoques, seulement pour une question de posture politique. La dernière mesure de ce type qu’ont mis en place les socialistes était la semaine des 35 heures.

Décoder M. Sarkozy n’est pas facile. Il a lâché du lest sur le côté le plus déplaisant de sa rhétorique, mais elle reste en bonne partie tout simplement malhonnête. Il y a déjà, par exemple, une réforme de Schengen qui devrait autoriser les membres à suspendre la liberté de circulation lors de circonstances exceptionnelles. Son idée d’un impôt dans le style américain sur les Français expatriés, mais seulement les exilés fiscaux, serait tout bonnement impossible à appliquer. Peut-être le sait-il, comme beaucoup, et qu’il ne le ferait donc pas. En effet, les amis de Sarkozy affirment qu’il deviendrait un président réformiste s’il est réélu, « Sarkozy a débuté sa campagne en appelant à des réformes dans la veine de celles menées en Allemagne » a dit un des conseillers. « Mais il a réalisé qu’il n’avait aucune chance de gagner avec ça, parce que c’est impopulaire, donc il a préféré plutôt défendre des mesures populistes de droite. » En poste, affirme le même conseiller, il serait un « président réformiste très actif ».

Au milieu de tout ce double langage, le seul candidat qui a constamment parlé du besoin de réduire la dette publique et de couper dans les dépenses est François Bayrou, un centriste. Il est un concurrent de longue date à la présidentielle, sans soutien d’un parti puissant, il sort de son tracteur dans sa ferme du Béarn tous les cinq ans pour concourir au poste à Paris. M. Bayrou n’est pas un libéral : il veut un « juste prix » pour les produits agricoles, et il propose des droits de vote aux syndicats dans les conseils d’administration des entreprises. Mais il a promis au moins 50 milliards d’euros de coupes budgétaires (parallèlement à 50 milliards d’euros de hausse d’impôts, incluant une nouvelle tranche de l’impôt sur le revenu à 50%, et relevant à 44% la tranche marginale actuelle). Considérant la tranche imposable à 75% de Hollande comme « insensée », il déplore le niveau du débat politique. « Nous ne posons aucune des questions dont dépend la survie future de la France » a dit M. Bayrou. « Quand un pays ne se pose aucune de ces questions, il court le risque d’une catastrophe. » Pour le moment, les votants ne semblent guère prêter attention à ce message : les chiffres de Bayrou ne sont pas meilleurs que ceux de Mélenchon, qui sont monté jusqu’à 12-13%.

Promesses de rupture

Tout cela laisse aux électeurs la tâche peu enviable de décrypter les messages de chaque candidat pour en déceler la partie crédible de celle qui est de la pure fantaisie. L’idée la plus probable est que les deux favoris, pour leur propre sécurité politique, auraient besoin de mettre en place quelques-unes de leurs idées excentriques. Cela pourrait causer d’énormes dégâts. En 2007, après avoir parlé très durement de l’immigration, M. Sarkozy se lança et créa le ministère de l’identité nationale, pour finalement le supprimer plus tard, après avoir causé beaucoup d’indignation en cours de route. Si, une fois président, Hollande mettait en place sa nouvelle tranche d’imposition à 75% – au moment même où la Grande-Bretagne a diminué le taux de sa tranche marginale de 50 à 45% – cela enverrait un signal négatif à l’étranger sur la façon dont la France traite les succès financiers, comme la semaine des 35 heures a terni l’image du pays pendant des années. Sa politique fiscale pousserait dans l’ensemble les entrepreneurs français à croire qu’ils feraient mieux de lancer leurs nouvelles idées à l’étranger.

La vérité qui dérange est que quiconque remporte la victoire le 6 mai aura besoin d’une approche rigoureuse du déficit, pour faire face à des marchés obligataires méfiants et à une possible récession. Sarkozy devrait trouver de nouvelles économies budgétaires, en dépit de sa promesse de « protéger » les Français de l’austérité. Hollande serait forcé de remettre à plus tard quelques-unes de ses promesses coûteuses, et de goûter à l’inflexibilité allemande s’il insistait à pousser la chancelière Angela Merkel à revoir le pacte de stabilité. De toute façon, le résultat serait une crise pour les Français, et ni l’un ni l’autre ne les a préparés à cela.

—-

Cette traduction vous est proposée par Étienne Borocco assisté d’une équipe de bénévoles. L’article traduit ici est issu du magazine The Economist du 31 mars 2012 et est disponible dans sa version originale à l’adresse suivante : http://www.economist.com/node/21551461

Lire aussi : The Economist consacré à la présidentielle française).