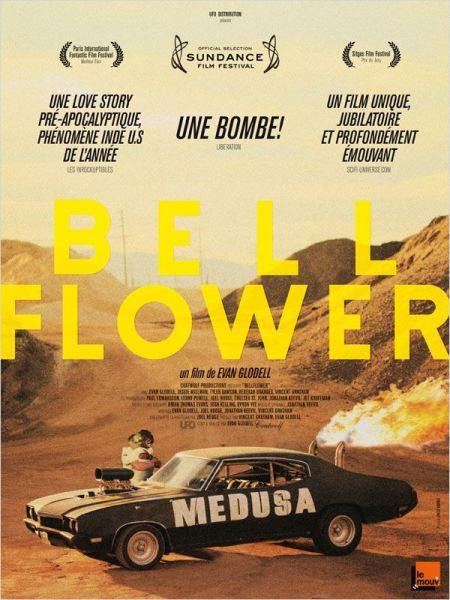

Le cinéma indépendant américain est plein de surprises. Quand elles ne sont pas toujours bonnes (le trop calibré Made In Sundance), elles peuvent s’avérer parfois franchement excitantes. Bellflower fait partie de cette dernière catégorie. Le postulat scénaristique de départ est simple. Deux amis essaient de construire une voiture futuriste et inquiétante, la Medusa. L’un d’eux va pourtant nouer une relation amoureuse qui va déclencher toutes une série de conséquences. Derrière ce récit, le métrage va surtout pousser une logique d’apocalypse jusque dans ses derniers retranchements. Elle innerve, en effet, le film sous des conjugaisons diverses donnant un cachet radical au projet.

Apocalypse formelle. Dès les premières images, un terrain inconnu s’ouvre au spectateur pour son plus grand bonheur. Il sait que le film sera un spectacle iconoclaste, original et post-moderne. Les remerciements pour une telle démarche sont de circonstance tant l’industrie cinématographique a parfois du mal à éveiller notre curiosité. Le mérite en revient au réalisateur, Evan Glodell, qui a construit un nouveau type d’outil cinématographique (un objectif 16 mm ou 35 mm fixé sur une caméra numérique). Le résultat est donc saisissant. Le grain de l’image est rugueux, les couleurs saturées et l’image parfois sale, au sens premier du terme. Cette imagerie est au service d’une mise en scène cohérente. Le cinéaste joue sur les flous artistiques, n’hésite pas à décadrer son image ou à proposer des angles de vue inédits. Mieux encore, il préfère rester dans le confinement d’un espace clos. Bellfower n’est as un film aéré. Pourtant, derrière ce mélange que l’on pourrait croire illisible, la construction architecturale de l’image n’est jamais laissée de côté. Evan Glodell a réussi le pari de jouer sur les paradoxes de la représentation pour mieux heurter son spectateur. En effet, cette forme plurielle, violente et pessimiste illustre avec adéquation des enjeux de fond nombreux.

Apocalypse sociale. Autour du trio initial gravitent quelques personnes, des amis proches pour la plupart. Les autres habitants sont quasiment des fantômes et les rencontres sont fortuites. Et lorsqu’elles arrivent, elles ouvrent davantage à la violence, à la vulgarité qu’à l’humanisme. Voici donc une vision d’une société vidée de sa substance première, l’Homme, où le lien social est distendu. Le terme « société », d’ailleurs, est obsolète tant il apparaît ne pas convenir au monde dans lequel vivent les protagonistes.

Apocalypse économique. Aucun des personnage ne travaille, n’en cherche ou exerce une quelconque activité rémunératrice, même illégale. Par contre, chacun passe son temps à boire, à fumer et à se droguer. Les paradis artificiels sont la grande échappatoire à un monde où les jeunes n’ont plus aucune perspective.

Apocalypse familiale. La famille est l’un des piliers de la société américaine en cristallisant un système de valeur et la construction d’un futur radieux. Il faut voir avec quelle force elle est défendue. Dans Bellflower, elle est tout bonnement absente, jamais montrée ni mentionnée. Dans cette logique, le renouvellement des générations n’est donc plus possible et l’humanité peut ainsi toucher à sa fin. Cette situation mortifère n’a l’air d’inquiéter personne. Les deux héros, d’ailleurs, n’attendent que cette fin du monde pour pouvoir réellement vivre.

Apocalypse intime. L’histoire d’amour se construit sur un paradoxe. Woodrow veut désespérément tomber amoureux et par chance, il tombe sur une fille à laquelle il s’accroche. Milly, elle, hésite à s’engager, par peur de faire souffrir. Cette histoire qui part sur des bases différentes, ne va pas durer. La rupture n’en sera que plus dure. Commence alors un voyage mental dans la cruauté où ils s’imaginent chacun faire du mal à l’autre. L’amour et la haine sont les deux parangons de cette relation. Ils vont alors se laisser emporter par leurs émotions, faire exploser leur violence profonde. Ils n’arrivent pas, en fait, à prendre du recul et se retrouvent perdus devant un éventail qu’ils ne savent pas comment gérer.

Apocalypse géographique. Le film se déroule en Californie. Au cours du film, le couple prend la route pour le Texas. Pourtant, ces espaces ne sont pas signifiés et la sensation de claustrophobie finit par étouffer les personnages. Et lorsque les deux amis parlent de partir, ils n’y arrivent pas, restant dans leur pauvre condition spatiale. Derrière cet immobilisme, c’est tout le mythe de la Frontière qui s’écroule.

Apocalypse de production. Le film a été produit en dehors des sentiers battus avec un budget de 17 000 dollars, aucune aide d’un studio et un Evan Glodell au four et au moulin puisqu’il est scénariste, réalisateur, acteur, producteur et monteur. Est-ce qu’une telle considération doit rentrer dans une critique ? Dans ce cas présent, la réponse est oui car les conditions de production participent de l’état d’esprit et au message punk rock du récit. Le film se constitue ainsi une identité propre et en accord avec lui-même jusque dans ses moindres recoins. La démarche force le respect.

Derrière cette unicité remarquable, Bellflower est un uppercut qui dresse une peinture effroyable de l’Amérique et d’une génération perdue. Néanmoins, ce pessimisme cache une lumière insoupçonnée grâce aux émotions qui se dégagent et à l’empathie que provoquent les personnages. En effet, les situations touchent au plus profond d’entre nous car les multiples statuts convoqués peuvent arriver à tous. Le film convoque l’inconscient mélancolique de l’être humain. La beauté noire du monde, en quelque sorte.