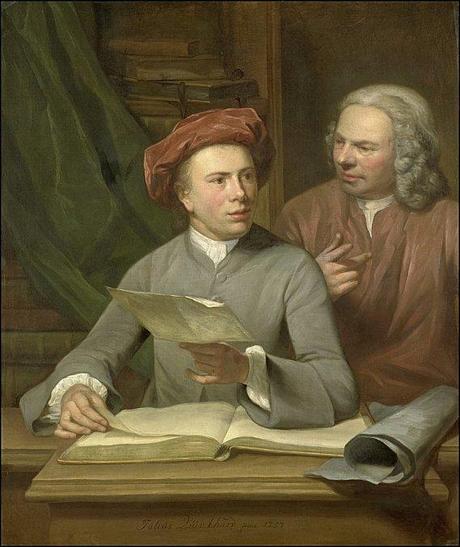

Julius Henricus Quinkhard (Amsterdam, 1734-1795),

Autoportrait avec son père et maître, Jan Maurits Quinkhard, 1757.

Huile sur toile, 100 x 84 cm, Amsterdam, Rijksmuseum.

(image en plus haute définition disponible ici)

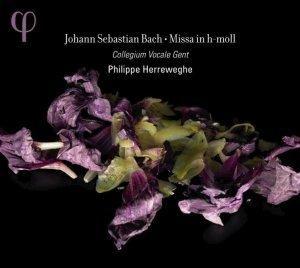

La musique de Johann Sebastian Bach est peut-être celle que Philippe Herreweghe aura servie avec le plus de constance durant toute sa carrière, et vers laquelle ses chemins, quand bien même ils s’aventurent a priori fort loin d’elle, finissent toujours par le reconduire. Un des projets du chef en fondant son propre label, Phi, était de réenregistrer certaines des pages du Cantor dont ses lectures antérieures ne le satisfaisaient pas. Après un superbe retour, l’année dernière, sur ses Motets, il nous livre aujourd’hui sa troisième et probablement dernière vision au disque de la Messe en si mineur.

Par un singulier paradoxe, cette œuvre qui représente sans nul doute un des sommets de la production de son auteur et a donc

bénéficié de l’attention empressée des chercheurs et des interprètes – la liste des noms de ceux qui l’ont dirigée et chantée est rien de moins qu’impressionnante – demeure largement un mystère

quant à sa destination et aux intentions de Bach. Il est aujourd’hui clairement établi que la partition est formée de disjecta membra réunis par ce dernier en un tout cohérent durant

les dernières années de sa vie, le morceau le plus ancien, le Sanctus, datant de la Noël 1724, la Missa proprement dite, constituée, conformément à l’usage luthérien mais avec

suffisamment d’habileté pour séduire le très catholique auditoire de Dresde, du Kyrie et du Gloria ayant été, elle, expressément écrite en 1733 pour être offerte à

Frédéric-Auguste II, nouveau prince électeur de Saxe à la mort de son père le 1er février de cette même année, en vue l’obtention du titre de compositeur de la cour (ce qui attendra

1736), tandis que les autres parties ont été composées entre environ 1747 et l’automne 1749.

Qu’elle soit le fruit, comme on l’a avancé, d’une commande du comte morave Johann Adam von Questenberg, membre de la Société

de Sainte Cécile, institution qui faisait interpréter chaque année, le jour de la fête de sa sainte patronne, des œuvres en la cathédrale Saint-Étienne de Vienne, ou ait été destinée à des

célébrations leipzigoises, la Messe en si mineur revêt, comme une majorité de ce que Bach a composé à la fin des années 1730 et tout au long de la décennie suivante – le second livre

du Clavier bien tempéré, les Variations Goldberg, L’Art de la Fugue, entre autres – un caractère récapitulatif et testamentaire.

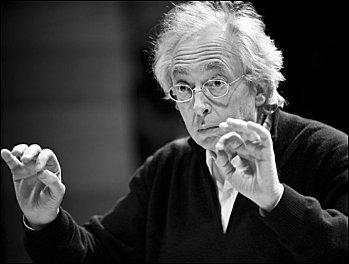

Dès les premières secondes de l’enregistrement qu’en livre Philippe Herreweghe (photographie ci-dessous) s’imposent deux

évidences qui vont l’accompagner jusqu'à ses ultimes notes ; la première est un son d’une incroyable beauté plastique, à la fois charnel et d’une finesse parfois presque immatérielle,

baigné d’une lumière mordorée comme seule sait l’être celle des fins d’été glissant imperceptiblement vers l’automne, la seconde est une atmosphère où domine le recueillement ainsi qu’une

indéniable ferveur dont le refus de tout excès d’extériorité rend les passages méditatifs ou doloristes extrêmement poignants et très denses les plus jubilants, éloignant ces derniers de toute

tentation de se cantonner à un simple ébrouement superficiel. Pour servir sa vision, le chef dispose de deux atouts incontestables réunis sous la bannière uninominale du Collegium Vocale Gent,

un chœur dont la malléabilité n’a d’égale que la discipline ainsi qu’un orchestre très réactif et gorgé de couleurs séduisantes, dix-huit chanteurs, solistes compris, et une petite vingtaine

d’instrumentistes dont la moindre des choses aurait été que le livret mentionnât leurs noms tant ils mettent, de bout en bout, une énergie et une conviction admirables à répondre aux moindres

intentions de celui qui les dirige. Cette implication se retrouve également chez les solistes, même si la prestation des messieurs est plus inégale, le ténor Thomas Hobbs ne manquant pas de

solidité mais d’un rien de souplesse,

Doit-on conseiller cette nouvelle version de la Messe en si mineur, une œuvre dont la discographie est abondante et relevée ? Je réponds sans hésiter par l’affirmative car, en dépit des vétilles signalées dans cette chronique, sa très haute tenue la désigne comme la meilleure gravée par le chef flamand et elle ne cesse, en outre, de se bonifier au fil des écoutes. Certes, on trouvera sans doute plus de brillant chez Hengelbrock (DHM, 1996), plus de dramatisme chez Minkowski (Naïve, 2008), d’aussi jolies couleurs chez Suzuki (BIS, 2007), mais il passe quelque chose d’indéfinissable dans ce disque que signe Philippe Herreweghe, le sentiment à la fois mélancolique et joyeux de celui qui, après avoir passé des décennies en compagnie de ce chef-d’œuvre de Bach, lui offre le meilleur de son art de chef et lui donne congé. Sans doute est-ce cette imperceptible patine déposée par le temps et l’expérience d’un homme qui en fait, mieux qu’une hypothétique référence, un moment de musique profondément émouvant.

Dorothee Mields, soprano I, Hanna Blažiková, soprano II, Damien Guillon, contre-ténor, Thomas Hobbs, ténor, Peter Kooij,

basse

Collegium Vocale Gent

Philippe Herreweghe, direction

2 CD [durée : 50’45” & 50’28”] Phi LPH 004. Ce disque peut être acheté en suivant ce lien.

Extraits proposés :

1. Kyrie – Coro : Kyrie eleison II

2. Gloria – Duetto : Domine Deus

Dorothee Mields, soprano I, Thomas Hobbs, ténor

3. Symbolum Nicenum – Duetto : Et in unum Dominum

Dorothee Mields, soprano I, Damien Guillon, contre-ténor

4. Sanctus – Coro

Des extraits de chaque plage peuvent être écoutés ci-dessous :

Johann Sebastian Bach : Messe en si mineur | Johann Sebastian Bach par Collegium Vocale GentIllustrations complémentaires :

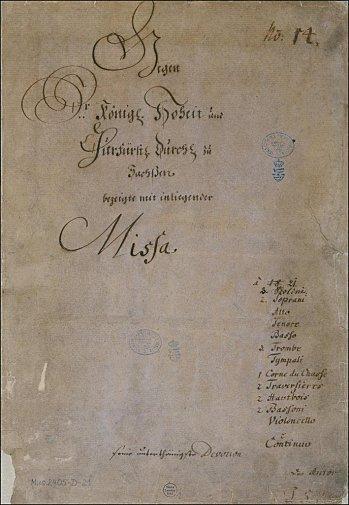

Page de titre de la Missa de 1733, point de départ de la Messe en si mineur. Dresde, Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek, Mus.2405-D-21

La photographie de Philippe Herreweghe est de Michiel Hendryckx, tirée du site Internet du Collegium Vocale Gent.