Chaque forme peut-être, engage la complexité du monde en ce qu’elle s’insère dans les rapports qui lient les choses entre elles, les modifie et ajoute son propre monde qu’elle ouvre en dedans du premier. On dit le tableau fenêtre ouverte sur un monde par les limites qu’il dessine, qu’on le considère comme espace symbolique, lieu géométrique où jouent à plat des formes sur un fond, ou surface de projection accueillant par diverses constructions perspectives les représentations illusoires extrapolant notre expérience visuelle. On a dit aussi qu’aucun objet n’était indépendant du lieu, du contexte dans lequel il se donnait à voir, quand bien même le tableau se voudrait un monde en soi, autonome, abstrait. Mais tout autant que le contexte influe sur notre perception de l’œuvre, la présence d’une œuvre habite le lieu réciproquement. C’est témoignage encore de ce que la réalité est une chose fluente qu’on se bricole au quotidien et à sa mesure. C’est peut-être une des plus vieilles leçons de l’art, et d’abord à ceux qui le font : engager dans chaque artefact le monde nous révèle comme il siège en nous, comme il nous est construction propre, mobile. Chacun son monde dans les signaux qu’il reçoit et dans ce qu’il projette : nous habitons les fictions que nous suggère l’échappée des choses. Alors qu’il s’offre comme point tangible auquel s’affronter -point de repère-, le tableau nous engouffre dans les vertiges de la représentation jusqu’à devenir la figure même de l’abîme perceptif. On y butte comme il s’esquive, se dérobe. D’un côté, le tableau se perd dans le lieu qu’il ouvre, de l’autre dans celui qui l’abrite comme objet mutique, clos ; comme mur. Renvoyant sans cesse l’un à l’autre l’origine se trouble à la faveur d’un mouvement circulaire projetant l’un dans l’autre, extrayant l’un de l’autre, continuellement. Ainsi, le tableau se prend toujours pour sujet ; ce qu’il met inlassablement en scène, presque malgré lui, c’est sa position d’image dans le monde, la gymnastique intellectuelle dont il réfléchi les mouvements. Au fond, que l’on considère les œuvres comme une évasion dans l’imaginaire ou comme une manière de penser le monde, elles n’échappent pas à se poser comme problème.

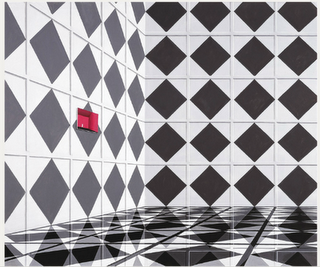

Parfois, Thomas Huber ne nous donne à voir autre chose dans ses

tableaux qu’un théâtre dont les vertiges de la représentation seraient le seul

sujet ; et tandis qu’un banc se reflète sur un sol si impeccablement lisse

qu’il évoque une étendue d’eau, des motifs font des losanges aux murs. C’est à

dire que le tableau s’impose d’amblée comme l’espace d’une représentation

réaliste dans laquelle le regard plonge. Le pouvoir de la représentation

perspective est si puissant que l’on n’y échappe pas : le cerveau

travaille à y lire un lieu clos, accepte instinctivement les réductions et

raccourcis, le trouble des motifs qui, comme chez Matisse, aplatissent les

angles et basculent les surfaces. L’artiste ne dément pas, il joue de la

perspective comme un psychothérapeute vous susurre les phrases qui mènent à

l’hypnose vous faisant glisser doucement d’une appréhension du monde vers

l’autre. On est presque chez Chirico et ses théâtres de mémoire, dans l’ombre

que jettent les silhouettes de ses arcades, de ses satures antiques sur ses

places mortes. Dans le fantastique social qui habite les salles des pas perdus.

Parfois, l’artiste se veut volontiers plus illustratif, narratif,

mettant en scène des personnages ou des figurines. On lui sent alors des

proximités avec l’univers de Marc-Antoine Mathieu. La tentation est grande de

déployer une idée ou un thème d’une image à l’autre comme au fil d’une idée. Et

les complications sérieuses qu’énoncent les toiles glissent à l’humour. Humour

qui n’est pas absent non plus de ses séries surréalisantes dans lesquelles les

accumulations d’objets évoquent des rébus, des associations poétiques et

farfelues comme en rêvèrent Breton, Soupault, Ducasse et les autres. Toujours

des tableaux, quelque fois retournés, rejouent la mise en abîme de l’énigme.

D’années en années, l’artiste s’est construit un monde, une ville à son nom

pour abriter mentalement son œuvre, loger son déploiement. Le Mamco, à Genève, joue

en ce moment le rôle d’écrin supplémentaire, accueillant près de quatre cent œuvres

de Thomas Huber.

Thomas Huber, vous êtes ici, rétrospective au Mamco.

En parallèle, suspens de Cécile Bart.

Parfois, Thomas Huber ne nous donne à voir autre chose dans ses

tableaux qu’un théâtre dont les vertiges de la représentation seraient le seul

sujet ; et tandis qu’un banc se reflète sur un sol si impeccablement lisse

qu’il évoque une étendue d’eau, des motifs font des losanges aux murs. C’est à

dire que le tableau s’impose d’amblée comme l’espace d’une représentation

réaliste dans laquelle le regard plonge. Le pouvoir de la représentation

perspective est si puissant que l’on n’y échappe pas : le cerveau

travaille à y lire un lieu clos, accepte instinctivement les réductions et

raccourcis, le trouble des motifs qui, comme chez Matisse, aplatissent les

angles et basculent les surfaces. L’artiste ne dément pas, il joue de la

perspective comme un psychothérapeute vous susurre les phrases qui mènent à

l’hypnose vous faisant glisser doucement d’une appréhension du monde vers

l’autre. On est presque chez Chirico et ses théâtres de mémoire, dans l’ombre

que jettent les silhouettes de ses arcades, de ses satures antiques sur ses

places mortes. Dans le fantastique social qui habite les salles des pas perdus.

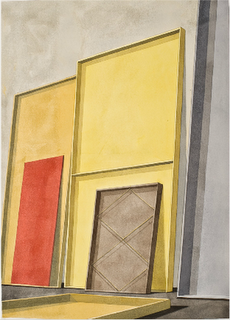

Parfois, l’artiste se veut volontiers plus illustratif, narratif,

mettant en scène des personnages ou des figurines. On lui sent alors des

proximités avec l’univers de Marc-Antoine Mathieu. La tentation est grande de

déployer une idée ou un thème d’une image à l’autre comme au fil d’une idée. Et

les complications sérieuses qu’énoncent les toiles glissent à l’humour. Humour

qui n’est pas absent non plus de ses séries surréalisantes dans lesquelles les

accumulations d’objets évoquent des rébus, des associations poétiques et

farfelues comme en rêvèrent Breton, Soupault, Ducasse et les autres. Toujours

des tableaux, quelque fois retournés, rejouent la mise en abîme de l’énigme.

D’années en années, l’artiste s’est construit un monde, une ville à son nom

pour abriter mentalement son œuvre, loger son déploiement. Le Mamco, à Genève, joue

en ce moment le rôle d’écrin supplémentaire, accueillant près de quatre cent œuvres

de Thomas Huber.

Thomas Huber, vous êtes ici, rétrospective au Mamco.

En parallèle, suspens de Cécile Bart.