« On ne joue pas du clavecin ou du violon, on doit jouer la musique, avoir en tête un son beaucoup plus grand que celui qu’on a sous les doigts, être nourri par l’étude de la partition et par toute la culture qui l’entoure, les tableaux, les traités, la poésie, les autres instruments, la musique d’ensemble… » Gustav Leonhardt (entretien avec Gaëtan Naulleau, Diapason, mai 2008)

Gerrit Adriaensz. Berckheyde (Haarlen,

1638-1698),

Gerrit Adriaensz. Berckheyde (Haarlen,

1638-1698),Le coude du Herengracht à Amsterdam, 1685.

Huile sur toile, 53 x 62 cm, Amsterdam, Rijksmuseum.

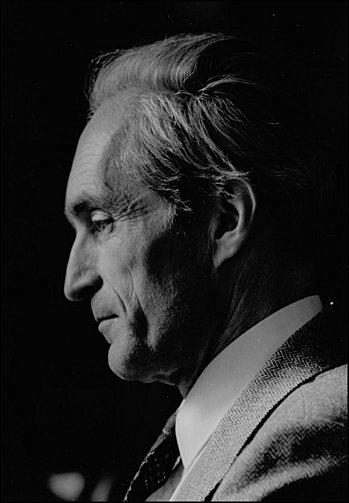

Chacun savait qu’un cycle important était en train de s’achever après ce concert du 12 décembre 2011 qui fut le dernier d’un Gustav Leonhardt aux forces épuisées par la maladie. Un mois aura suffi pour qu’elle emporte cette figure à la fois discrète et immense qui a donné à la renaissance et au développement de la musique baroque une impulsion vitale essentielle et formé plusieurs générations d’interprètes.

Lorsque l’on tente de remettre en perspective ce que l’on sait de la vie et de l’art d’un homme peu enclin aux confidences, on est immédiatement frappé par leur parenté avec les représentations d’églises, de villes ou de paysages du XVIIe siècle hollandais, dont la sûreté de construction impressionne de loin tandis que la multitude de détails fascine au fur et à mesure que l’on s’en rapproche. Né le 30 mai 1928 à ’s-Graveland près d’Hilversum, dans la province de Hollande Septentrionale, c’est d’abord au piano qu’il se forme avant que ses parents, à la fin des années 1930, fassent l’acquisition d’un clavecin « moderne » pour que le jeune garçon puisse tenir convenablement la partie de continuo des pièces musicales jouées en famille presque chaque soir. Entre l’instrument et lui, alors admirateur fervent de Wanda Landowska (1879-1959), se nouent des liens qui dureront une vie entière. En 1947, Gustav Leonhardt part étudier durant trois ans à la Schola Cantorum de Bâle auprès du claveciniste et organiste Eduard Müller, avant de gagner Vienne où, tout en enseignant à l’Académie de musique de 1952 à 1955, il dévore livre sur livre, publie une étude sur L’Art de la Fugue démontrant que l’œuvre a été écrite pour le clavecin, donne ses premiers concerts et grave ses premiers disques pour Vanguard, dont un Frescobaldi qu’il qualifiera d’« horrible » en 1952 et sa première version des Variations Goldberg l’année suivante, tous deux sur des clavecins « modernes ».

Le premier miracle

discographique d’un parcours qui en comptera beaucoup a lieu en mai 1954 lorsqu’il enregistre, en compagnie de Nikolaus Harnoncourt, son cadet de dix-huit mois qui demeurera un fidèle compagnon

de route, un mémorable microsillon regroupant les cantates BWV 54 et 170 ainsi que l’Agnus Dei de la Messe en si mineur de Bach ; le soliste n’est autre que le contre-ténor

Alfred Deller, dont Leonhardt ne cessera d’affirmer l’influence importante qu’aura eue sur lui son exigence de lisibilité textuelle. De retour à Amsterdam, il est nommé professeur au

conservatoire et organiste à la Waalsekerk, tribune qu’il quittera pour celle de la Nieuwe Kerk en 1981. Il fonde, en 1955, le Leonhardt-Consort, avec lequel il va enregistrer nombre de disques

de musique anglaise et française, alors peu explorées, puis participer à un des projets discographiques les plus ambitieux lancés dans les années 1970, l’enregistrement, sur instruments anciens,

de l’intégralité des cantates de Bach pour Telefunken (qui deviendra ensuite Teldec). Cette aventure partagée avec Harnoncourt va mobiliser ses forces de 1971 à 1990, sans l’empêcher, en

parallèle, de fonder La Petite Bande avec les frères Kuijken en 1972 et d’éditer les Fantaisies et les Toccatas de Sweelinck en 1974, tout en poursuivant ses activités de

soliste et de chef d’ensemble au concert comme en studio, livrant, pour ne citer que quelques exemples, des versions époustouflantes de pièces de Louis Couperin ou de Domenico Scarlatti, et, bien

sûr, de Bach, comme les Suites anglaises (1973) ou les Concertos Brandebourgeois (1976), ces derniers réunissant la fine fleur des instrumentistes néerlandais ou flamands

rencontrés par Leonhardt après son retour à Amsterdam, les Kuijken évidemment, mais également Anner Bylsma ou Frans Brüggen. Après une période de silence discographique à partir du milieu des

années 1990, il livre entre 2002 et 2007, pour le label Alpha, ses derniers récitals au clavecin et à l’orgue ainsi qu’un ultime enregistrement dédié à deux cantates profanes de Bach.

Le premier miracle

discographique d’un parcours qui en comptera beaucoup a lieu en mai 1954 lorsqu’il enregistre, en compagnie de Nikolaus Harnoncourt, son cadet de dix-huit mois qui demeurera un fidèle compagnon

de route, un mémorable microsillon regroupant les cantates BWV 54 et 170 ainsi que l’Agnus Dei de la Messe en si mineur de Bach ; le soliste n’est autre que le contre-ténor

Alfred Deller, dont Leonhardt ne cessera d’affirmer l’influence importante qu’aura eue sur lui son exigence de lisibilité textuelle. De retour à Amsterdam, il est nommé professeur au

conservatoire et organiste à la Waalsekerk, tribune qu’il quittera pour celle de la Nieuwe Kerk en 1981. Il fonde, en 1955, le Leonhardt-Consort, avec lequel il va enregistrer nombre de disques

de musique anglaise et française, alors peu explorées, puis participer à un des projets discographiques les plus ambitieux lancés dans les années 1970, l’enregistrement, sur instruments anciens,

de l’intégralité des cantates de Bach pour Telefunken (qui deviendra ensuite Teldec). Cette aventure partagée avec Harnoncourt va mobiliser ses forces de 1971 à 1990, sans l’empêcher, en

parallèle, de fonder La Petite Bande avec les frères Kuijken en 1972 et d’éditer les Fantaisies et les Toccatas de Sweelinck en 1974, tout en poursuivant ses activités de

soliste et de chef d’ensemble au concert comme en studio, livrant, pour ne citer que quelques exemples, des versions époustouflantes de pièces de Louis Couperin ou de Domenico Scarlatti, et, bien

sûr, de Bach, comme les Suites anglaises (1973) ou les Concertos Brandebourgeois (1976), ces derniers réunissant la fine fleur des instrumentistes néerlandais ou flamands

rencontrés par Leonhardt après son retour à Amsterdam, les Kuijken évidemment, mais également Anner Bylsma ou Frans Brüggen. Après une période de silence discographique à partir du milieu des

années 1990, il livre entre 2002 et 2007, pour le label Alpha, ses derniers récitals au clavecin et à l’orgue ainsi qu’un ultime enregistrement dédié à deux cantates profanes de Bach.Le mot qui vient le plus spontanément à l’esprit pour définir Gustav Leonhardt est celui d’austérité, généralement suivi, pour faire bonne mesure, par le rappel de sa foi calviniste. Je serais néanmoins tenté de le remplacer par celui de concentration, presque au sens alchimique du terme, l’élimination du superflu aboutissant à un substantiel enrichissement de la matière restante. Qu’il s’agisse du garçonnet passant ses journées à accorder et jouer son premier clavecin dans les Pays-Bas occupés des années 1940, du jeune professeur des années de Vienne hantant les bibliothèques, du musicien accompli préparant avec une extrême minutie chacun de ses disques ou concerts pour que le jeu puisse ensuite se déployer librement – « Quand on joue, on ne pense pas ; on a pensé » déclarait-il – c’est bien le sentiment d’un travail continûment assidu et concentré comme condition de la liberté de l’interprète qui s’impose ; un humble artisanat et une profonde méditation visant à servir la musique et en porter l’émotion jusqu’aux autres en ne cherchant jamais à tirer la couverture à soi, une attitude aux antipodes du culte de l’effet gratuit et de la facilité aujourd’hui parfois si injustement prisée. Bien sûr, cette esthétique toute classique du mêdén agan (« rien de trop ») est patente dans son approche toute de fluidité et de lisibilité polyphonique de la musique pour clavier, mais prenez le temps de réécouter ses cantates de Bach dans l’intégrale Teldec et vous constaterez que toutes les forces en présence y sont mobilisées dans un seul but, celui de rendre la Parole sensible à l’esprit comme au cœur et donc agissante.

On

trouvera probablement des versions plus raffinées et sans nul doute plus spectaculaires de ces œuvres, mais je doute que l’on puisse en trouver qui usent de plus d’éloquence pour s’adresser à

l’auditeur – au fidèle. Fidélité, voici un autre mot pour définir Gustav Leonhardt. Fidèle au facteur de clavecins de ses débuts, Martin Skowroneck, fidèle au producteur Wolf Erichson pour lequel

il enregistrera plus de 70 disques successivement pour Das alte Werk, Seon et Vivarte, fidèle aux musiciens ayant vécu à ses côtés les heures aventureuses de la redécouverte de la musique

baroque, les Harnoncourt, Brüggen, Bylsma, Kuijken, et surtout fidèle à lui-même et à ses convictions, n’ayant jamais cédé aux sirènes du succès et des modes, ayant préféré se détourner de

l’opéra plutôt que subir les errances des metteurs en scène et toujours refusé de s’écarter de la musique des XVIIe et XVIIIe siècles en assumant son peu de goût pour le pianoforte ou le répertoire romantique. Pour qui accepte que ces deux choses puissent s’exprimer autrement

que de façon tonitruante, il est évident que Leonhardt est un homme de passion et de convictions, remettant sans cesse en question les acquis – son « on ne sait pas » demeure célèbre – et ne

cherchant jamais à prouver à la façon souvent sanguine d’Harnoncourt, s’attachant simplement, en se fondant sur une profonde compréhension des œuvres et de leur contexte, à proposer et à ouvrir

des pistes, avec une inlassable curiosité non seulement pour la musique, mais pour tous les autres arts, car il avait saisi mieux que beaucoup à quel point le dialogue entre les différentes

disciplines est essentiel pour les comprendre réellement. La diversité d’approche et le niveau atteint par ses élèves, qu’ils se nomment Ton Koopman, Christopher Hogwood, Skip Sempé ou Pierre

Hantaï, attestent magnifiquement tant de l’absence de systématisme que de l’exigence de son enseignement.

On

trouvera probablement des versions plus raffinées et sans nul doute plus spectaculaires de ces œuvres, mais je doute que l’on puisse en trouver qui usent de plus d’éloquence pour s’adresser à

l’auditeur – au fidèle. Fidélité, voici un autre mot pour définir Gustav Leonhardt. Fidèle au facteur de clavecins de ses débuts, Martin Skowroneck, fidèle au producteur Wolf Erichson pour lequel

il enregistrera plus de 70 disques successivement pour Das alte Werk, Seon et Vivarte, fidèle aux musiciens ayant vécu à ses côtés les heures aventureuses de la redécouverte de la musique

baroque, les Harnoncourt, Brüggen, Bylsma, Kuijken, et surtout fidèle à lui-même et à ses convictions, n’ayant jamais cédé aux sirènes du succès et des modes, ayant préféré se détourner de

l’opéra plutôt que subir les errances des metteurs en scène et toujours refusé de s’écarter de la musique des XVIIe et XVIIIe siècles en assumant son peu de goût pour le pianoforte ou le répertoire romantique. Pour qui accepte que ces deux choses puissent s’exprimer autrement

que de façon tonitruante, il est évident que Leonhardt est un homme de passion et de convictions, remettant sans cesse en question les acquis – son « on ne sait pas » demeure célèbre – et ne

cherchant jamais à prouver à la façon souvent sanguine d’Harnoncourt, s’attachant simplement, en se fondant sur une profonde compréhension des œuvres et de leur contexte, à proposer et à ouvrir

des pistes, avec une inlassable curiosité non seulement pour la musique, mais pour tous les autres arts, car il avait saisi mieux que beaucoup à quel point le dialogue entre les différentes

disciplines est essentiel pour les comprendre réellement. La diversité d’approche et le niveau atteint par ses élèves, qu’ils se nomment Ton Koopman, Christopher Hogwood, Skip Sempé ou Pierre

Hantaï, attestent magnifiquement tant de l’absence de systématisme que de l’exigence de son enseignement.Il y a fort à parier qu’en homme élégant et discret, Gustav Leonhardt aurait détesté les hommages dont il est l’objet depuis quelques jours dans le monde entier, celui-ci comme les autres. Il m’était cependant impossible de ne pas honorer la mémoire d’un de ceux sans l’engagement duquel rien de ce que les plus jeunes amateurs de musique baroque considèrent aujourd’hui comme acquis, en termes d’interprétation comme de répertoire, n’aurait été envisageable. Loin de l’image de divinité inaccessible et marmoréenne, c’est le formidable vivant dont le regard s’est pour toujours refermé sur les miroitements du Herengracht en ce 16 janvier 2012 que j’ai tenu à saluer.

Écouter Gustav Leonhardt :

Le legs discographique du musicien est considérable, puisqu’il a signé plus de 200 enregistrements en qualité de soliste ou de chef, dont il faut dire d’emblée que nombre ne sont malheureusement disponibles que de façon très aléatoire ; les extraits retenus pour accompagner ce billet d’hommage ne sont que de faibles reflets d’un ensemble dont l’importance fait espérer un jour une édition intégrale.

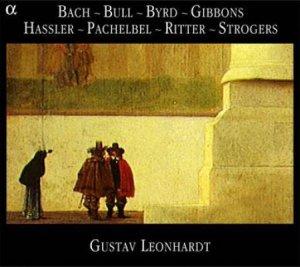

À qui ne connaîtrait pas ou peu le travail du maître, je conseille en priorité le récital qu’il consacrait à des compositeurs anglais et allemands chez Alpha (plage n°2) et qui a le mérite d’offrir un vaste panorama des répertoires qu’il abordait, à la notable exception de la musique française, en particulier Louis Couperin et Antoine Forqueray avec lesquels ses affinités sont indiscutables. Le mieux est ensuite de partir à la découverte de ses disques avec le même esprit curieux qui l’a animé tout au long de sa vie : vous y trouverez mille occasions d’apprendre et de vous émouvoir, y compris lorsque la réalisation vocale ou instrumentale est imparfaite ou datée.

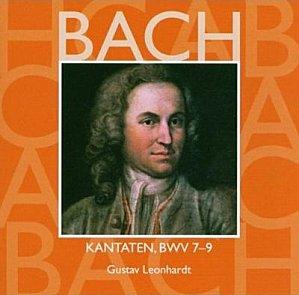

1. Johann Sebastian Bach (1685-1750), Cantate pour le 16e dimanche après la Trinité, Liebster Gott, wenn werd ich sterben ? BWV 8 (1724) :

[I] Chœur : « Liebster Gott, wenn werd ich sterben ? »

King’s College Choir Cambridge

Leonhardt-Consort

Gustav Leonhardt, direction

Cantates BWV 7-9. 1 CD Teldec Classics 85738 10145. Ce disque peut être acheté en suivant ce lien.

Cantates BWV 7-9. 1 CD Teldec Classics 85738 10145. Ce disque peut être acheté en suivant ce lien.2. William Byrd (c.1542-1623), Queens Alman

Gustav Leonhardt, claviorganum

Bach – Bull – Byrd – Gibbons – Hassler – Pachelbel – Ritter – Strogers. 1 CD Alpha 042. Ce disque peut

être acheté en suivant ce

lien.

Bach – Bull – Byrd – Gibbons – Hassler – Pachelbel – Ritter – Strogers. 1 CD Alpha 042. Ce disque peut

être acheté en suivant ce

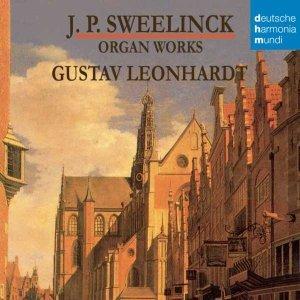

lien.3. Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621), Da Pacem, Domine, in diebus nostris

Gustav Leonhardt, orgue de la Sint-Jacobskerk de La Haye

Œuvres pour orgue. 1 CD DHM 05472 77434 2. Ce disque peut être acheté en suivant ce lien.

Œuvres pour orgue. 1 CD DHM 05472 77434 2. Ce disque peut être acheté en suivant ce lien.La photographie de Gustav Leonhardt au château de l'Engarran en juin 2011 est de Philippe Leclant, que je remercie de m’avoir autorisé à l’utiliser.