Au moment de clore ma promenade parisienne, balade en moi-même, mes plaisirs, mes moeurs et mes découvertes , je me rends compte que le temps ne compte pas en ma faveur. J'avais imaginé ce billet le coeur encore plein de flocons des Neiges du Kilimandjaro et je le poursuis à quelques jours de Noël, la tête confite par la magie d'Hugo Cabret. Ne manque que la neige pour dresser l'ambiance, alors il en sera question ici.

Je vais devoir revenir sur des événements un peu anciens, à l'échelle d'un blog, mais m'adressant dans cette suite à mes amis des provinces, j'imagine qu'ils ne m'en voudront pas d'évoquer tardivement des plaisirs auxquels seuls les parisiens auraient eu accès. Encore que.

3. Tombe la neige.

La fin de ce film amer et critique est une sorte d'Hymne à la joie dans lequel chacun dépasse son angoisse ou sa potentielle connerie par l'expression d'une générosité lucide. Oui camarades Gérard Meylan, Robert Darroussin (qui n'en finit pas, cette année, d'incarner toutes les tendances du cinéma vivant) et Ariane Ascaride, le salut est dans la générosité sans calcul.

Et ce passage to Marseille (clin d'oeil) fait du bien par où la leçon de vivre ensemble passe.

Une belle occasion de questionner, d'éprouver et de mesurer mon parisianisme a été ma participation (en excellente compagnie) à deux festivals rock d'automne : l'incontournable Festival des Inrocks (qui d'ailleurs ne ne déroule pas qu'à Paris) et le moins "tendance" Picardie Mouv' Festival, qui affichaient tous deux cette année une programmation irréprochable. Et la soirée finale avait tout pour plaire : l'Olympia qui est habituellement une scène recommandable, EMA et Le Prince Miiaou que nous avions adoré en disque et que nous étions impatients de découvrir en scène et surtout Anna Calvi, la petite anglaise découverte l'an passé par le même festival et qui revenait quelque peu starifiée, cette fois en clôture de la dernière séance.

La déception ne fut pas abyssale, car il y a pire qu'un concert raté, mais cinglante et s'explique par trois phénomènes qui ne remettent pas en cause le talent des artistes exhibées. Dans l'ordre croissant : 1. Le son, digne de l'accompagnement musical d'une fête foraine, pas de la manifestation de prestige pilotée par LE magazine parisien par excellence. 2. Avoir infligé à EMA la mission a priori possible mais devant se révéler la gageure du Festival d'ouvrir la soirée devant quelques ahuris frappés d'indifférence dans une salle aux deux-tiers vide et à l'ambiance glaciale. Et il était là le problème, dans la hautaine pusillanimité d'un public venu voir des stars (il déferlera, massivement et brutalement, au début du set d'Anna Calvi), totalement indifférent à l'idée de découverte, dispersé en dehors de la salle pendant trois heures, en grappes posées comme des crottes de rat à la cave à boire des bières pour les plus avisés, des cocas pour les plus éloignés de l'esprit rock (je ne conçois pas une soirée rock sans une ou deux pintes, voire trois) et la pauvre EMA s'est épuisée vingt minutes durant à faire exister sa musique somptueusement ténébreuse devant quelques gusses occupés à caresser leur iPhone ou leur Blackberry. Ce parisianisme là, ce public payant mais préoccupé de soi et d'entre-soi, ce mépris pour l'inconnu fait de bassesse devant les évidences du marché, de servilité par imitation, de conformisme par paresse, qui est allé se presser devant la d'ailleurs talentueuse Anna Calvi, reine d'un soir pour éventuellement mieux la débiner le lendemain parce que la mode aura changé, c'est ce parisianisme qui perturbe mon âge et s'il me fait rire, c'est d'un rire mauvais que je n'aime pas plus que ça.

Une heure de TGV nous a transporté dans une France profonde et un peu grise (le temps morne s'y prétait), jusqu'à Amiens où nous attendait la soirée de clôture du Picardie Mouv' avec une programmation plus que prometteuse : Mademoiselle K en lever de rideau hyper-vitaminé et sexy, The Dø ensuite, beaucoup mieux qu'à la télé, très crédibles, suivis de Metronomy, une de nos révélations 2011, pop délicate et enjouée et enfin The Kills. Un son plus que correct, un public enthousiaste et respectueux, une ambiance à la fois très rock et très décontractée ont fait de cette soirée loin de Paris un bonheur à renouveler l'année prochaine.

Il n'y a pas eu, sur ce coup là, de guerre Paris-Province, sinon, Amiens enfonçait Les inrocks par KO en quatre temps, trois mouvements.

Petit Focus : La chanteuse américaine Alison Mosshart et le guitariste anglais Jamie Hince sont The Kills, groupe de rock manifestement britannique, animé par les forces dissemblables mais ici complémentaires de la rage, du dandysme et d'une sexualité parfaitement équilibrée, maîtrisée, mais loud, heavy, metal. Plus bas, une video les montre dans Future starts slow, à Glastonburry en mars 2011, donc dans l'état physique qui était le leur à Amiens. Également dans une formation de rêve qui exclut tout témoin gêneur de leur idylle scénique rock, Jamie assumant le dandysme et la décontraction, Alison sorciérisant le côté sexe de leur couple hard glamour.

Le retour sur les pavés parisiens a été l'occasion d'autres concerts. L'auvergnat Jean-Louis Murat était de passage au Trianon pour fêter la sortie de son album Grand Lièvre. Après avoir interprêté tous les titres de l'album, plutôt une bonne nouvelle (son auteur n'en a pas honte), JLM est allé puisé dans son déjà considérable répertoire quelques titres peu connus pour faire monter le son et l'ambiance jusqu'à une incandescence rock qui montre que l'Auvergne sonne aussi fort que Kansas City. Au passage, l'auteur compositeur interprête égotiste utilise sa guitare comme une kalachnikov.

Retour à l'Olympia pour un soir et un coucou à Patty Lee Smith. Revoir Paris. Revoir Patty.

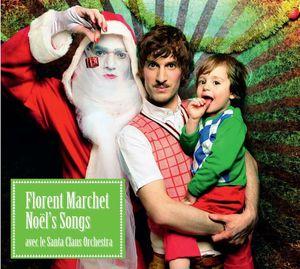

Il nous apparaît aujourd,hui en Père Noël avec l'album Noël Songs qu'il a présenté le 15 décembre au Café de la Danse. Quand j'ai su qu'il avait enregistré un album de Noël, j'ai flairé la grosse déconnade, en me demandant comment il s'en sortirait mieux que Jugnot à une époque. A l'écoute, Florent Marchet s'en sort mieux avec Noël que Jugnot à n'importe quelle époque, parce que lui y croit. Au Père Noël, peut-être. A la possible magie de Noël sans doute. Toujours est-il que c'est avec sérieux qu'il a abordé le sujet, cherchant des chansons autant dans le folklore de saison que parmi nos bons auteurs (Nougaro, Barbara et même Jean-Louis Murat) en laissant la distance au vestiaire, en caressant nos émotions par la bride lâchée à la sienne, manifestement sincère. Avec des standards tels Vive le Vent ou Douce Nuit, Florent fait du Marchet en imposant ses harmonies riches en notes et la délicatesse de sa voix.

Pas de vidéo pour ce disque trop récent. J'ai choisi une des chansons qui me font le plus craquer, Les neiges de Finlande, et de la confronter avec la si belle version d'origine, celle d'Edith Piaf. Celle que j'écoutais enfant. Ma Mère avait une addiction vraie, sincère pour Edith Piaf, comme beaucoup de femmes de sa génération. Un jeudi, j'avais vu Les amants d'un jour, film dont Edith était l'héroïne sacrificielle. Le soir, j'allais l'attendre à l'arrêt d'autobus, après sa journée de travail dans un magasin de jouet. Ce soir là, j'étais heureux et fier de lui raconter que j'avais vu Edith Piaf au cinéma Le Star, mais je me souviens de cette curieuse nostalgie de l'instant en me représentant que je l'avais vu sans elle. Sans doute avait-elle autre chose en tête, mais pour moi c'était important, avoir vu ce film, lui dire et le regret de l'avoir vu sans elle.

Les neiges de Finlande était une chanson de ce film, écrite par Marguerite Monnot et Henri Contet, excusez du peu. En voici la version, très sensible, de Florent Marchet, suivie de celle d'Edith, qui pourrait encore parfois me tirer une larme.

Pour conclure cette série un peu courte (j'aurais aimé plus de billets à la gloire du dandysme parisien et dénonçant son parfois nombrilisme affidé au libéralisme le plus incompréhensiblement creux) j'ai envie de dire et répéter que vivre à Paris est un privilège, une sorte d'avantage concurrentiel, un bonheur permanent. On se disait ça l'autre soir en sortant du Centre Pompidou vers 22 h 30, après avoir vu un film de Béla Tarr assis par terre près du premier rang dans une salle comble, après avoir lambiné dans la librairie du Centre où l'on trouve tout, avant de repartir chez nous à pied en passant par un sublime chocolatier encore ouvert, on se disait que c'est vraiment une chance.

Où que vous soyez, je vous souhaite la même chance, sous une autre forme sans doute, dans votre ville, votre région.

Et un bon, un joyeux, un très beau Noël à tous.