« Mon cours, entre autres choses, est une sorte d’enquête policière menée sur le mystère des structures littéraires. »

Lieu : Les cours de Nabokov qui viennent d’être publiés en un volume dans la collection Bouquins ont été prononcés à l’Université de Cornell entre 1948 et 1952 (Littérature I : Austen, Dickens, Flaubert, Stevenson, Proust, Kafka, Joyce et Littérature II : Gogol, Tourgueniev, Dostoïevski, Tchekhov, Gorki) et à celle de Harvard entre 1952 et 1958 (Littérature III : Don Quichotte). Grâce au succès de Lolita, Nabokov put démissionner et se consacrer totalement à l’écriture.

Heure : Soucieux de respecter le temps qui lui était imparti, Nabokov minutait minutieusement ses cours en inscrivant dans la marge de petits repères lui permettant de se repérer dans le temps.

Personnages : Ceux qui ont vu la prestation de Nabokov à Apostrophes se souviennent de l’écrivain lisant ses notes cachées derrière des piles de livres. On peut donc supposer que le professeur Nabokov devait rester assis derrière son bureau, lisant son cours pendant que ses élèves prenaient des notes. Les lecteurs qui s’attendraient à trouver de l’exégèse risquent d’être déçus. Evidemment, et c’est quand même l’intérêt majeur de ce volume, Nabokov défend une certaine conception de la littérature et analyse finement et souvent de manière originale les grands romans qu’il a mis à son programme, mais il s’agit surtout, par la lecture de longs et nombreux extraits, de présenter ces textes à un public qui, la plupart du temps, ne les connaissait pas. Pour apprécier ce volume, il faut donc se mettre dans la peau d’un étudiant : ce sont là des cours.

Style : « Mes cours universitaires (Tolstoï, Kafka, Flaubert, Cervantès, etc., etc.) sont chaotiques et cochonnés, et ne devront jamais être publiés. Sans aucune exception ! » Véra, la femme de Nabokov, a eu connaissance de cette note alors qu’elle avait déjà permis la publication de ces cours. Comme ces notes étaient, à de rares exceptions près, écrites à la main, les éditeurs ont dû opérer un travail de réécriture, réorganisant l’ensemble, comblant les lacunes, etc. Encore, une fois, ce sont des cours, non une œuvre littéraire.

Action : Chaque année, Nabokov demandait à ses élèves de remplir une petite fiche pour répondre à la question suivante : « Pourquoi vous êtes-vous inscrit à ce cours ? » La réponse la plus pertinente qu’on lui ait faite fut : « Parce que j’aime les histoires ». La réponse est simple, mais pas simpliste du tout. Tout grand roman, martèle sans cesse Nabokov, est un conte de fées :

« En fait, toute fiction est une fiction. Tout art est mensonge. Le monde de Flaubert, comme celui de tous les grands écrivains, est un monde imaginaire, qui a sa propre logique, ses propres conventions, ses propres coïncidences. »

La réalité est une chose, la fiction en est une autre. En lisant Don Quichotte, le lecteur n’apprendra rien sur l’Espagne du XVIIe siècle. Un grand texte ne rend pas compte du monde, il est un monde. Plus un écrivain a la faculté de créer un monde à part entière et plus grand il est. Contrairement à ce que l’on peut croire, les idées sont plus que secondaires. Si Madame Bovary n’était qu’une critique de la petite bourgeoise de Province, ce ne serait pas un chef-d’œuvre. Un écrivain n’est pas un philosophe et ses idées peuvent être banales sans que cela ne remette en cause ses qualités d’écriture :

« N’importe quel imbécile peut assimiler les traits dominants de l’attitude de Tolstoï envers l’adultère, mais pour apprécier Tolstoï, le bon lecteur doit avoir envie de visualiser, par exemple, la disposition d’un wagon du train de nuit Moscou-Saint-Pétersbourg comme il était il y a cent ans. »

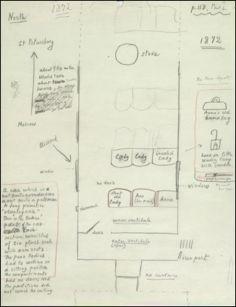

Un livre est certes composé de mots, mais il doit faire naître des images. Un grand livre ne se lit pas seulement, il se regarde. Et c’est justement parce que lire Anna Karénine nécessite la visualisation d’un wagon de train de nuit que Nabokov dessine au tableau le croquis d’un tel wagon et va jusqu’à expliquer toutes les différences qui pouvaient exister en 1872 entre le système Pullman et le système du colonel Mann :

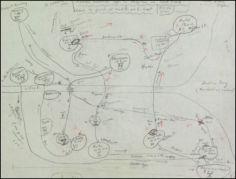

S’il consacre de nombreuses pages à la casquette de Charles Bovary ou à la valise de Tchitchikov, il a la plupart du temps recours au dessin, au croquis, au plan. Il dessine le costume que devait porter Kitty pour patiner (Anna Karénine), il trace le croquis d’un moulin à vent en rappelant à ses étudiants que la confusion de Don Quichotte s’explique par la nouveauté de leur apparition en Espagne et, afin de bien visualiser les choses, il dessine le plan de l’appartement de la famille Samsa, de celui de la maison du Dr. Jekyll ou encore le schéma des déplacements de Léopold Bloom dans les rues de Dublin :

Son obsession du détail le pousse à de longs développements sur la nature de la métamorphose de Grégoire Samsa. Une vermine ? Trop vague. En étudiant les déplacements et les comportements de Grégoire, Nabokov en conclut qu’il ne s’agit ni d’une punaise, ni d’un hanneton, ni d’un cafard, mais bien d’un scarabée, d’un scarabée particulier, avec un reste d’humanité, puisqu’il possède des paupières :

Ces développements sont loin d’être inutiles. Le propos de Nabokov est d’apprendre à lire à ses étudiants. Or, ne pas visualiser les choses, c’est passer à côté d’une œuvre. En annexe de Littérature I, on trouve des exercices que Nabokov proposait à ses étudiants ; exercices qui montrent à quel point il exigeait d’eux qu’ils lisent vraiment puisqu’il leur demandait de décrire les yeux, les cheveux, les mains, la peau d’Emma Bovary ou encore sa coiffure, son ombrelle, sa robe ou ses chaussures. Si Tolstoï est son écrivain préféré, c’est à cause de son extraordinaire faculté à saisir ces petits détails qui rendent si vivant les personnages. Toujours soucieux d’illustrer son propos, Nabokov note la manie qu’a Kitty de jouer avec ses bagues dès qu’elle est un peu gênée.

Mais ce qui fait avant tout la qualité d’un écrivain est son style. C’est ce qui explique le mépris qu’il éprouve pour le roman policier qui est, selon lui, « la négation même du style ». Un écrivain sans style n’est pas un écrivain, il n’en est qu’un ersatz. A l’objection qui voudrait qu’un style simple est encore un style, Nabokov réplique qu’il n’y a de style simple que pour les journalistes et les critiques qui, ne connaissant rien à la littérature, ont ainsi l’impression de dire quelque chose alors qu’en réalité, ils ne disent rien :

« Mais rappelez-vous que la simplicité, c’est de la foutaise ! Aucun grand écrivain n’est simple. Le Saturday Evening Post est simple. Le style du journaliste est simple. Upton Lewis est simple. Maman est simple. Les “digests” sont simples. La damnation est simple. Mais les Tostoï et les Melville ne sont pas simples. »

Chez les auteurs qu’il étudie, Nabokov aime relever les particularités stylistiques, les innovations qui déroutent le lecteur[1], mais qui font d’eux de grands écrivains. Il est bien entendu impossible en quelques lignes d’être exhaustif, mais on peut ici souligner quelques originalités relevées par Nabokov chez certains de ses écrivains préférés. Nabokov souligne par exemple l’utilisation significative du “ ;” suivi d’un “et” chez Flaubert. Proust est considéré comme le maître du style d’une part, parce qu’il invente un nouveau procédé, consistant à entremêler les descriptions et les conversations, et d’autre part, à cause de sa « tendance à charger et à étirer la phrase jusqu’à la limite de sa longueur et de sa largeur, à bourrer le petit soulier qu’est la phrase d’un nombre miraculeux d’incidentes, de parenthèses, de subordonnées et de sub-subordonnées. En matière de générosité verbale, c’est une véritable Père Noël ». Deux innovations sont également au cœur de l’écriture de Gogol : il est d’abord le premier écrivain russe à remarquer qu’un ciel peut être jaune ou vert, se démarquant ainsi des canons imposés par la littérature française du XVIIIe siècle et il a une manière toute personnelle d’introduire des personnages périphériques dans son récit, ceux-ci étant « engendrés par les propositions subordonnées de ses diverses métaphores, comparaisons et envolées lyriques. Nous nous trouvons face à un phénomène remarquable : de simples formes de langage engendrent spontanément des êtres vivants. » De Tolstoï, il admire particulièrement, comme nous l’avons déjà vu, son sens du détail, mais aussi l’utilisation fonctionnelle des métaphores permettant d’apporter de discrètes touches morales à son propos. Il éprouve aussi une grande admiration pour Tchekhov, pas pour son style qui « va dans le monde en habits de tous les jours », mais pour sa capacité à créer des types. Pour savoir, par exemple, ce qu’était un intellectuel russe du début du XXe siècle, il suffit de le lire et on découvrira qu’il n’est rien d’autre qu’un homme « qui alliait le respect humain le plus profond à l’incapacité quasi ridicule de mettre en pratique ses idéaux et ses principes. »

Pajot, Don Quichotte rêve de gloire

Nabokov est plus réservé avec d’autres écrivains à son programme, notamment avec Cervantès auquel il consacre pourtant un immense cours. En analysant Don Quichotte, il fait remarquer à quel point Cervantès n’a aucun sens des détails. Plus grave encore, Don Quichotte est un livre mal construit : d’une partie à l’autre, l’auteur ne semble pas se souvenir des exploits déjà accomplis. Don Quichotte est finalement un personnage bien plus important que le livre dont il est issu. Avec Tourguéniev, Nabokov est plus sévère encore. S’il le trouve parfois capable de belles évocations, ses personnages sont trop caricaturaux. De plus, il sombre trop souvent dans deux extrêmes opposés : l’épilogue qui raconte inutilement ce qui arrive aux personnages une fois que son histoire est terminée et les remarques intempestives du genre « inutile d’en dire plus » qui parsèment ses textes. Au finale, « Tourguéniev n’est pas un grand écrivain, mais un auteur agréable à lire. »Nabokov est parfois très dur dans ses jugements. Au passage, il s’en prend à Rilke et à Thomas Mann qui, comparés à Kafka, sont qualifiés de « nains, ou de saints de plâtre », à Sartre, « un journaliste français » ou encore à Maupassant, « un écrivain de second ordre. » Quant à Finnegans Wake, et je souscris !, c’est « l’un des plus grands loupés de la littérature. » Ces jugements peuvent paraître péremptoires, mais lorsque Nabokov fait cours sur des auteurs qu’il juge mauvais, il se justifie, textes à l’appui. Bien qu’il refuse tout commentaire biographique, il ne s’intéresse à Gorki que comme « phénomène pittoresque au sein de la structure sociale de la Russie » car, comme écrivain, son style est mauvais. Qu’est-ce qu’un mauvais style ? C’est un style fait de clichés, c’est-à-dire de « fragments de prose morte et poésie pourrissante. » Le parangon du mauvais écrivain est Dostoïevski et, pour le montrer, Nabokov étudie Les Frères Karamasov, L’Idiot, Les Possédés et Le Sous-sol. Mais c’est dans Crime et châtiment que la médiocrité de Dostoïevski atteint des sommets. Les exemples choisis par Nabokov sont nombreux, mais l’un d’eux est caractéristique de ses « dostoïevkeries » : rongé par le remords, Raskolnikov se lie d’amitié avec une angélique prostituée. « C’est alors que Dostoïevski commet un phrase surprenante, qui, pour la stupidité, n’a guère de rivale dans la littérature universelle : “La flamme de la bougie vacillait, éclairant faiblement, dans cette pièce misérable, l’assassin et la prostituée, qui, ensemble, venaient de lire le livre éternel.” » Il est vrai qu’à propos de clichés, on ne peut faire guère mieux : l’assassin repenti, la prostituée innocente, la Bible et la lumière d’une chandelle… Pas étonnant, dès lors, qu’avec tous ces clichés Dostoïevski ne parvienne pas à créer un univers. De ses personnages, en effet, on ne connaît que la psychologie simpliste. Les romans de Dostoïevski sont des romans abstraits, des romans moraux où il ne fait ni chaud ni froid, où il ne fait ni beau ni mauvais, où on ne sait par conséquent jamais comment ses personnages sont habillés. La seule chose qui préoccupe Dostoïevski est que les méchants puissent connaître la rédemption par l’humiliation publique. Nabokov peut alors conclure que l’écrivain russe « n’est pas un grand écrivain, mais un auteur plutôt médiocre – avec des éclairs de réelle originalité, perdus, hélas, parmi les steppes de la platitude littéraire. »Sans ces quelques pages qui sauvent son œuvre de la médiocrité absolue, Dostoïevski aurait pu être traité de philistin :« Le philistinisme sous-entend non seulement un ensemble d’idées préconçues mais aussi l’emploi d’expressions toutes faites, de clichés, de banalités exprimés par des mots usés. Le vrai philistin n’a rien d’autre à offrir que ces idées banales dont il est fait. »

A en croire Pierre Jourde dans un récent article aussi grinçant que jouissif, toutes ces caractéristiques se retrouvent dans le dernier livre de Philippe Djian… Le philistin ne sera jamais un grand écrivain car il « ne se préoccupe que de l’aspect matériel des choses et n’adhère qu’aux valeurs conventionnelles. » Le philistin, c’est le conformiste par excellence, il « ne sait pas distinguer un écrivain d’un autre. […] Un philistin ne connaît rien à l’art ni à la littérature. D’ailleurs, il s’en moque. Par nature, il est “anti-artistique”, mais il veut se tenir au courant et il a appris à lire des revues. » On imagine le philistin d’aujourd’hui abonné au Nouvel Obs et à Télérama en train d’écouter Isabelle Giordano sur France Inter tout en lisant aussi bien Anna Gavalda que Roberto Bolaño car chacun lit ce qu’il veut et que ce n’est pas joli, joli de juger, ma bonne dame. Pour lui, l’élitisme est un fascisme. Le philistinisme est l’antithèse de l’art et cela explique pourquoi de nombreux chefs-d’œuvre le dénoncent.Madame Bovary fait partie des livres qui peuvent être compris comme une dénonciation de la bêtise. Bien entendu, le livre de Flaubert ne saurait se réduire à cela puisque, comme nous l’avons déjà dit, les idées ne suffisent pas à faire d’un livre un grand livre, mais il est aussi cela. L’interprétation que fait Nabokov de Madame Bovary est discutable certes, mais argumentée. Personnellement, j’adhère plutôt à l’interprétation d’Alain Ferry dans Mémoire d’un fou d’Emma, qui montre qu’Emma Bovary incarne la féminité presque dionysiaque aux prises avec les préjugés de son milieu. Pour Nabokov, au contraire, Emma « vit au milieu de philistins et appartient à la même race. » Ce qui fait dire cela à Nabokov est qu’elle a commis le péché ultime, impardonnable à ses yeux, non pas de tromper son mari, mais… d’être une mauvaise lectrice. La lecture est un art et la pire chose que l’on puisse faire, tout juste pardonnable chez un enfant, est de s’identifier aux personnages. Le lecteur sentimental est le pire de tous. Or, si Emma lit, c’est pour s’évader par un processus d’identification. Nabokov cite alors Flaubert :

« — Vous est-il arrivé parfois, reprit Léon, de rencontrer dans un livre une idée vague que l’on a eue, quelque image obscurcie qui revient de loin, et comme l’exposition entière de votre sentiment le plus délié ?— J’ai éprouvé cela, répondit-elle. »

La bêtise est également au cœur de La Métamorphose de Kafka à propos de laquelle il écrit très justement :

« Gregor est un être humain sous un déguisement d’insecte ; sa famille est composée d’insectes déguisés en humains. »

C’est tout à fait bien vu et les interprétations originales de Nabokov sont nombreuses. Lorsqu’il analyse Le cas étrange du Dr. Jekyll et Mr. Hyde de Stevenson, il refuse la thèse manichéenne traditionnelle pour montrer, à l’aide de petits schémas, que le mal habite le docteur et qu’à l’inverse, Hyde a du bien en lui puisqu’il veut redevenir Jekyll après chacune de ses sorties. Le texte de Stevenson n’expose donc pas une dualité entre le bien et le mal, mais la fascination du bien pour le mal et inversement.Dans Dublinesca, Enrique Vila-Matas, autre grand lecteur, reprend plusieurs éléments de la remarquable étude critique que fait Nabokov de l’Ulysse de Joyce, notamment son intérêt pour l’énigmatique homme au macintosh brun qui apparaît onze fois dans le roman sans qu’on sache qui il est. Nabokov amasse les indices pour en arriver à la conclusion que l’homme au macintosh brun est Joyce lui-même. Ce procédé, qui sera repris par Hitchcock, remonte à Shakespeare qui, dans la plupart de ses pièces, donnait son prénom à quelque personnage secondaire. Plus originale, est l’analyse qu’il fait des petits-déjeuners au lit. Au début du roman, c’est Léopold Bloom qui, comme d’habitude, apporte son petit-déjeuner à sa femme, Marion. Or, dans l’avant-dernier chapitre, c’est lui qui, en se couchant, passe une commande assez exigeante pour le lendemain matin. Nabokov voit dans cette inversion des rôles quelque chose d’essentiel que les lecteurs de Joyce prendront sans doute plaisir à découvrir par eux-mêmes…Bien que, comme cela a déjà été souligné, Nabokov ait quelques réserves pour Don Quichotte, ses analyses n’en sont pas moins originales et pertinentes. Il refuse d’abord de voir dans le roman de Cervantès un livre drôle, mais plutôt « une véritable encyclopédie de la cruauté. » Cela l’amène à opposer Don Quichotte à Ulysse. Le voyage du premier n’a aucun sens, personne ne l’attend, celui du second en a un et Pénélope, la femme de son cœur, l’attend. Don Quichotte est faible et pas très malin, Ulysse est fort et rusé. Et comme si cela ne suffisait pas, il est protégé des dieux alors que Don Quichotte est livré à lui-même et, lorsqu’il trouve des protecteurs, comme le Duc et la Duchesse, ce sont de faux protecteurs qui se moquent de lui. Nabokov fait également remarquer que les critiques qui prétendent que le chevalier à la triste figure a perdu tous ses combats n’ont certainement pas lu le livre. Pour cela, il en fait le décompte et en dénombre quarante. Après avoir noté qu’à l’époque le jeu de paume était en plein essor, Nabokov a l’audace d’en adopter la terminologie pour rendre compte de ces combats. Le score final est de 6-3, 3-6, 6-4 et 5-7, avec un total de vingt victoires et de vingt défaites, treize à treize dans la première partie, sept à sept dans la seconde. Nabokov maintient toutefois son jugement : Don Quichotte est un livre déstructuré et cet étrange équilibre est sans doute dû « à un instinct mystérieux de l’écriture, à ce sens intuitif de l’harmonie propre à chaque artiste. »

Comme tous les grands écrivains, remarque Cécile Guilbert dans sa préface, Nabokov est un grand lecteur. L’objectif de ses cours était d’apprendre à lire à ses étudiants. Ce ne sont pas les cours d’un universitaire qui consacre sa vie à trouver une nouvelle interprétation de tel ou tel chef-d’œuvre, ce sont les cours d’un écrivain, d’un grand écrivain, qui, avec ses a priori certes, cherche avant tout à percer les mystères de l’écriture. Nabokov le répète plusieurs fois : l’objectif d’un grand écrivain est de trouver de grands lecteurs[2]. Qu’est-ce qu’un grand lecteur ? Un re-lecteur :

« Assez curieusement, on ne peut pas lire un livre : on ne peut que le relire. Un bon lecteur, un lecteur actif et créateur est un re-lecteur. Et je vais vous dire pourquoi. Lorsqu’on lit un livre pour la première fois, le simple fait de devoir faire laborieusement aller les yeux de gauche à droite, d’une ligne à l’autre, d’une page à l’autre, ce travail physique compliqué qu’impose le livre, le simple fait de devoir découvrir en termes d’espaces et de temps de quoi il est question dans ce livre, tout cela s’interpose entre le lecteur et le jugement artistique. […] Mais à la deuxième, à la troisième ou à la quatrième lecture, nous pouvons, en un sens, nous comporter à l’égard d’un livre de la même manière qu’à l’égard d’un tableau. »

Un livre doit se regarder plus que se lire. L’objectif d’un grand livre serait de procurer un plaisir esthétique semblable à celui que suscitent les autres arts. C’est pour cette raison que les idées ne comptent guère. La thèse est intéressante, mais discutable. Dans son cours sur Proust, par exemple, Nabokov rappelle toute la dette de l’auteur envers Bergson. Sans lui, La Recherche, n’aurait jamais été écrite. De la même façon, sans doute comprend-on mieux ce projet en connaissant la pensée du philosophe. Mais, pour Nabokov, comprendre et apprécier sont deux choses différentes. Tel est le principe sous-jacent à ce millier de pages :

« Les romans dont nous nous sommes imprégnés ne vous aideront ni au bureau, ni à la caserne, ni dans la cuisine, ni dans la chambre des enfants. En fait, les connaissances que j’ai essayé de partager avec vous ne sont que luxe pure et simple. Elles ne vous aideront pas à comprendre l’économie française, ni les secrets du cœur d’une jeune femme, ou du cœur d’un jeune homme. Mais elles peuvent vous aider, si vous avez suivi mes recommandations, à éprouver la pure satisfaction que donne une œuvre d’art inspirée et précise ; et ce sentiment de satisfaction va, à son tour, donner naissance à un sentiment de confort mental plus authentique, le type de confort que l’on ressent lorsqu’on prend conscience du fait qu’en dépit de toutes ses bourdes, de toutes ses bévues, la texture profonde de la vie est aussi une affaire d’inspiration et de précisions. »

Vladimir Nabokov, Littératures. Traduit par Hélène Pasquier et Marie-Odile Fortier-Masek. Bouquins. 31 €

Article précédemment paru sur le FFC.

[1] « Tout nouveau type d’écrivain suscite un nouveau type de lecteur, tout génie produit une légion d’insomniaques. »[2] « Le grand artiste gravit une pente vierge et, arrivé au sommet, au détour d’une corniche battue par les vents, qui croyez-vous qu’il rencontre ? Le lecteur haletant et heureux. Tous deux tombent spontanément dans les bras l’un de l’autre et demeurent unis à jamais si le livre vit à jamais. »