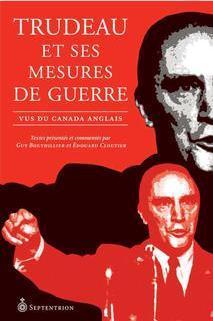

Voici une version élaguée de la postface du livre que viennent de faire paraître chez Septentrion Guy Bouthillier et Édouard Cloutier : Trudeau et ses mesures de guerre vus par le Canada anglais. Ce livre est la traduction française, revue, augmentée et enrichie d’une postface inédite, du Trudeau’s Darkest Hour : War Measures in time of peace paru en octobre 2010 chez Baraka books.

Ç’aurait dû être une opération de maintien de l’ordre et de lutte au crime, menée par la police, comme cela l’avait toujours été dans les affaires du FLQ. Du reste, c’est exactement ainsi que le comprenait la GRC, qui ne voulait absolument pas que des mesures de guerre viennent perturber son travail de traque des felquistes.

Mais c’était le Canada, un pays qui avait son histoire à lui, au cœur de laquelle se trouvait, toujours irrésolu, le conflit Canada-Québec. Les choses ne se passeraient donc pas « normalement ». Le FLQ n’était peut-être qu’une bande de voyous, mais puisqu’il se plaçait lui-même sur le plan de cette rivalité historique, le gouvernement canadien ne raterait pas l’occasion de le faire lui aussi.

Ce faisant, il changea la nature du problème : d’une contestation de « la Société » par une poignée de marginaux, on passa à une confrontation de deux volontés nationales, l’une centrée sur le Canada et la défense de son territoire, l’autre sur le Québec et l’affirmation de son identité.

Pour cela, il fallut déplacer la cible, ne pas se concentrer sur le FLQ et ses crimes, mais s’intéresser plutôt à tous les autres. À tous ces semeurs de confusion que Trudeau avait placés dans sa mire lors de son célèbre discours des « Finies les folies » du 19 octobre 1969 : journalistes séparatistes, hauts fonctionnaires et ministres séparatistes à Québec, ainsi qu’à leurs amis de la France gaulliste. Et, au cœur de la cible, le Parti québécois et les centrales syndicales, dont les chefs s’étaient regroupés avec René Lévesque, Claude Ryan et d’autres dans ce que Trudeau tenta de faire passer pour un « gouvernement parallèle ». Telles furent les véritables ennemis de Trudeau dans cette affaire.

En redéfinissant la cible, Ottawa redéfinissait le but : il ne s’agissait plus seulement d’empêcher que des crimes se produisent, il fallait maintenant empêcher « la destruction du Canada ». Ce but fut défini de manière très claire par Trudeau lui-même : « On laissera pas diviser ce pays, ni de l’intérieur, ni de l’extérieur », s’écria-t-il au cours de sa célèbre harangue d’octobre 1969. Déclenchée par des mesures « de guerre », et mettant en vedette l’armée canadienne et ses milliers de soldats, cette opération consista, non pas en une énième poursuite policière dans les rues de Montréal, mais plutôt en une véritable guerre partout sur le territoire du Québec – au vu et au su du monde entier.

Qu’aucun coup de feu ne fut tiré ne change rien à l’affaire. Pensons à la guerre entre les États-Unis et l’URSS : aucun territoire ne fut conquis, aucun soldat ne fut tué, aucun coup de feu ne fut échangé. Il n’empêche que guerre il y eut, qu’elle fut gagnée par un camp et perdue par l’autre, et que tout le monde sait qui a gagné et qui a perdu. Churchill eut bien raison de prédire, comme il l’avait fait à Harvard en 1943, que ce qui compterait dorénavant dans le monde, ce n’était plus la conquête de territoires, mais celle des esprits : Empires of the future are the empires of the mind. L’affrontement Québec-Canada serait donc une guerre pour la conquête des esprits, une « guerre psychologique », comme l’appelaient eux-mêmes les proches conseillers de Trudeau.

*

Le plus intéressant de cette affaire, c’est que personne n’avait songé jusqu’ici à y accoler le mot « guerre », alors que ce mot – et pas seulement le mot, on le verra –était pourtant présent à l’époque sur bien des lèvres et dans bien des esprits.

C’est ce mot, en effet, que fait résonner la déclaration par laquelle tout a commencé et qui donna le ton à tout ce qui s’ensuivit : la Loi des mesures de guerre, celle de 1914 et de 1939, si bien faite pour annoncer une guerre, qu’on refusa d’y recourir dans l’affaire de Corée, de peur que Staline ne se méprenne sur nos intentions. Bien présent aussi, ce mot, dans l’esprit des principaux instigateurs : c’est bien une opération militaire que Saulnier supplie Ottawa d’engager, et c’est bien à une « guerre totale », « an all out war », qu’appelle John Robarts depuis Toronto, tandis qu’Eric Kierans, dans ses Mémoires, qualifiera « d’occupation militaire » l’activité à laquelle se livrèrent les soldats canadiens sur le territoire du Québec. Même chose chez Tommy Douglas, le chef du NPD, qui s’inquiéta qu’on ait pu songer à faire une guerre civile pour garder le Québec dans la confédération, ou encore chez Reg Whitaker qui conclut de ses longues recherches sur Octobre qu’il s’était agi, tout compte fait, « d’une sorte de guerre civile » ( a kind of civil war) opposant les fédéralistes aux nationalistes/souverainistes – tout comme Peter Newman, qui comprit parfaitement que, sous les mots « d’insurrection appréhendée », c’était un « état de guerre civile » que Trudeau venait de déclarer.

Et c’est de ce mot précis qu’usèrent les soldats : « L’armée était mieux préparée pour cette guerre qu’elle ne l’était en 1914 ou en 1939 », écrit fièrement l’un d’eux. D’autres mots aussi, courants dans le domaine militaire — « destruction », « désintégration », « démolition » — venaient stimuler les ardeurs guerrières. Entre autres, celui d’overkill, qu’illustra parfaitement la brutale métaphore dont se servit le général Allard, le chef suprême des armées, pour décrire sa façon d’envisager le problème que posait le FLQ : « Si un homme sort un couteau, vous ne réagissez pas en sortant un couteau un peu plus long et en vous battant. Non. Vous rassemblez une escouade de soldats, qui pointent leurs armes vers son cœur et lui dites de déposer son couteau ou il sera abattu ».

La guerre est présente aussi dans l’esprit de ceux qui rattachent les « événements d’octobre » à des guerres passées ou actuelles. Ainsi Kierans le ministre qui pensa à la Seconde Guerre mondiale et à l’ennemi japonais de la côte Ouest. Ou Lester Pearson, qui se remémora la guerre de 1914 et la répression sanglante des anticonscriptionnistes, et celle de 1885 contre Louis Riel et ses Métis. Ou encore Grattan O’Leary, qui évoqua la guerre menée contre les Patriotes par l’armée britannique en 1837 et en 1838. Certains remontèrent plus haut encore, à la source pour ainsi dire, comme le fit Tom Berger qui rappela la guerre de Sept Ans et l’expulsion des Acadiens. Et n’est-ce pas à cette même guerre, et plus généralement à toutes celles qui opposèrent la France et l’Angleterre en Amérique au XVIIe et au XVIIIe siècle, que pensaient les diplomates des Affaires extérieures, dont parle Peter Newman, qui s’inquiétaient des conséquences qu’aurait l’indépendance du Québec sur la géopolitique du Saint-Laurent ?

Certains de nos auteurs demeurèrent plus « contemporains » dans leurs références militaires, se fixant plutôt sur la guerre froide, — rattachant ainsi les événements de Montréal en 1970 à la géopolitique du grand conflit mondial de l’heure. Ainsi, c’est à cette guerre que pense la commission Mackenzie lorsqu’elle évoque la « subversion communiste ». À elle aussi que fait référence Lucien Saulnier qui, dans son appel aux armes, évoqua Cuba et sa menace castriste. Et lorsque Trudeau ira quelques années plus tard à Washington mettre les Américains en garde contre l’ indépendance du Québec, c’est encore à la guerre froide et à Castro qu’il pense quand il leur dit que

« la séparation du Québec aurait de plus graves conséquences pour les États-Unis que n’en eut, en 1962, la tentative de l’URSS d’installer des missiles nucléaires à Cuba »

. Et tous auront compris à quelle autre guerre pensait Trudeau lorsqu’il tenta de faire accroire aux mêmes Américains que l’indépendance du Québec « serait un crime contre l’humanité ».

*

Mais pour mener une guerre, fût-elle psychologique, il faut des moyens. C’est ainsi que Trudeau sortit sa machine de guerre avec ses hélicoptères sur nos têtes et ses soldats dans nos rues. Ils furent plus de 12 000 à participer à ce gigantesque et sinistre théâtre politique. Les régimes aiment bien faire parader leurs soldats. Le XXe siècle résonne de ces bruits de bottes et autres jack-boot methods, si férocement dénoncés par Hugh Segal à propos d’Octobre 1970, et qui servent à impressionner l’ennemi autant qu’à imposer le « garde-à-vous » général à sa propre population.

Il faut aussi des moyens politiques, notamment un chef qui commande, une presse qui obéit, une opinion qui suit. Trois éléments indispensables à un état de guerre, tous bien présents en 1970, comme ils l’avaient été en 1914 et en 1939.

Un chef qui commande. Cette loi, qui lui donnait les pleins pouvoirs, faisait du premier ministre un chef absolu, n’ayant de comptes à rendre à personne. Chef de guerre : c’est ainsi qu’apparut Trudeau à ceux de ses biographes et admirateurs qui parlent de cet épisode de sa vie comme de sa finest hour – expression qui évoque pour tous, en tout cas pour tout anglophone, l’un des plus célèbres discours de Churchill, à la Chambre des communes, le 18 juin 1940, à la veille de la bataille d’Angleterre.

Une presse qui obéit. Ce travail, la presse le fit spontanément, par instinct, sans même qu’il y eut à mettre sur pied un appareil de surveillance, comme en ‘14 et en ’39. À la fois grande muette devant le gouvernement, et grande meneuse de claque devant l’opinion, servile, flatteuse et dénonciatrice : telle fut la presse au Canada en 1970. En temps de guerre, c’est toujours elle, faisait remarquer Herbert Marx en parlant des mesures de guerre de 1914, 1939 et 1970, qui est la première embrigadée.

Une opinion qui suit, soudée par la peur. Peur des arrestations, et pour qu’elle se répande, arrêter n’importe qui, n’importe quand, de préférence la nuit, comme dans les régimes totalitaires. Peur de l’attentat au coin de la rue, et pour qu’elle se répande celle-là aussi, lancer des bobards, imaginer des « armes de destruction massive », comme le fit Jean Marchand. Et, surtout, peur de perdre son pays, de le voir se désintégrer, se détruire. C’est cette peur qui provoqua l’hystérie collective dont parlent tant de nos auteurs, laquelle s’empara des campus, pénétra chez les parlementaires, et conquit même le conseil des ministres. « L’unité canadienne ne s’était jamais fait sentir avec autant de ferveur », observa l’un de nos auteurs.

Ce fut un moment de vérité : le Canada anglais n’acceptait pas l’idée de l’indépendance du Québec, et il était prêt à rompre avec ses principes les plus sacrés pour l’empêcher. Était-il prêt à faire la guerre, la vraie, celle où l’on compte les morts ? L’armée se préparait en fonction d’une stratégie de dissuasion. Mais elle avait aussi son « plan B » : « Si la dissuasion échoue, livrer le combat jusqu’à la victoire » !

Pour le Québec, ce fut une défaite. D’abord pour son « État », dont était démontrée la totale impuissance en période de crise, comme l’illustra la piteuse scène de l’Assemblée nationale, qui, le 15 octobre, ayant appris l’arrivée imminente de l’armée, partit vite se cacher au fond des bois pour trois semaines. Mais aussi pour l’idée de l’indépendance du Québec, pour ceux en particulier qui croyaient que la chose serait facile à réaliser.

Mais comme il se trouve qu’on ne vécut pas consciemment ces événements comme une agression contre le Québec, on ne les vécut pas non plus comme une défaite collective. Ce qui ouvrit la voie à d’autres agressions et à d’autres défaites. 1979 : première défaite pour la langue française devant la Cour suprême. 1980 : défaite au référendum, plus précisément triple défaite : d’y être entré à reculons, de n’avoir pas fait porter la question sur le fond, d’avoir marqué loin sous la barre – toutes trois à mettre au compte de la pusillanimité. 1982 : défaite de s’être fait imposer par Trudeau un texte constitutionnel contre sa volonté. On pourrait allonger la liste : mépris des règles du jeu référendaire en 1995, scandale des commandites, loi dite de la « clarté », réapparition de l’idée de partition…, sans oublier la crise d’Oka en 1990, qui vint opportunément souligner une fois de plus l’impuissance de l’État québécois devant pareilles crises.

Mais la plus grave de toutes les défaites, c’est celle de n’avoir pu nommer la « crise d’octobre » pour ce qu’elle a été vraiment : l’affrontement de deux collectivités, dont l’une aligna son armée et usa de la violence d’État pour réaffirmer son emprise sur l’autre — ce qui s’appelle une guerre —, et d’être toujours incapables de le faire 40 ans plus tard. Incapables – et peut-être est-ce cela la source du problème ? — de rattacher cette défaite de 1970 à toutes celles qui l’ont précédée — et suivie — dans notre histoire, à commencer par la première, celle de 1760. À notre connaissance, Andrée Ferretti et Francine Pelletier sont les seules à l’avoir fait à l’occasion du 40e anniversaire en 2010 1.

Tant que nous n’aurons pas reconnues pour ce qu’elles sont et l’agression militaire dont le Québec a été l’objet en 1970 et la défaite qui s’en est suivie, nous continuerons d’en subir les conséquences.

***

1- Andrée Ferretti, Notre part de responsabilité , Le Devoir 22 octobre 2010 : « La répression de la volonté d’existence autonome de ma nation par des moyens démesurés, compte tenu du rapport de forces en présence, n’était pas un accident de parcours dans cette histoire, mais une constante. Il suffit de se rappeler coup sur coup 1810, 1837-1838, 1870-1885, 1918, pour en prendre conscience ».

Francine Pelletier. Polytechnique, le tabou, Le Devoir 6 décembre 2010, : « Les événements de 1970 ont été extrêmement bouleversants, c’est clair, mais ne constituent pas à mon avis une cassure par rapport à l’histoire du Québec(…) La Crise d’octobre est en droite ligne avec la bataille des plaines d’Abraham et était en quelque sorte prévisible »

Source : Vigile.net