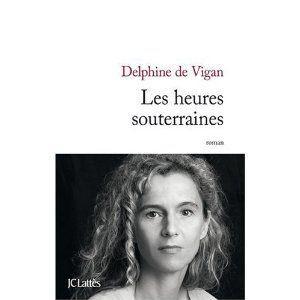

Les heures souterraines, ce sont ces heures dont Mathilde a honte. Ces heures qu’elle cache à son entourage, sa famille, ses amis. Ces heures qui la minent, pourtant. Ce sont les heures qu’elle passe à ne rien faire au bureau, reléguée en fond de couloir près des toilettes, dans un local sans fenêtre ni ordinateur, parce qu’un jour elle a osé émettre un avis légèrement différent de celui de son patron en réunion. Il ne l’a pas supporté et insidieusement, les choses se sont dégradées sans que Mathilde ne puisse rien faire pour inverser cette spirale. Brimades, perversions, mises en scènes, mensonges et calomnies, c’est bien de harcèlement moral dont il s’agit ici, mais dont le nom ne sera jamais écrit noir sur blanc par l’auteur.

Alors Mathilde, au bout du rouleau, hante le métro et ses couloirs, ainsi que le RER qu’elle prend pour son long trajet vers son bureau. Elle vit comme un automate, n’arrive plus à penser, réfléchir. Elle ne dort plus, ne mange plus, ne parle plus non plus. Elle ne sait pas à qui s’adresser, elle a l’impression d’être seule contre tous, alors elle se terre en elle-même, dont elle devient l’ombre.

En parallèle, nous faisons la connaissance de Thibault, un médecin urgentiste parisien, qui passe ses nuits à sillonner la ville pour aller de détresse en détresse. A trop s’occuper des autres, Thibault se retrouve seul, et cette solitude lui pèse douloureusement.

On se demande s’il vont se rencontrer, si ces deux êtres écorchés, malheureux vont pouvoir se rejoindre et tenter, à deux, de remonter la pente, renouer avec le monde, trouver en l’autre du courage pour supporter leur situation, et même tenter de la modifier. « Mais les gens désespérés ne se rencontrent pas. Ou peut-être au cinéma. Dans la vraie vie, ils se croisent, s’effleurent, se percutent. Et souvent se repoussent, comme les pôles identiques de deux aimants. »

La ville, « cette superposition de mouvements. Ce territoire infini d’intersections, où l’on ne se rencontre pas » bruisse autour d’eux, présente comme un troisième personnage de ce roman, qui la rend vraiment vivante. Alors que ces deux êtres stagnent dans leur vie, sont à un point mort, n’arrivent plus à avancer, Paris est en mouvement perpétuel, fourmille, étend ses tentacules et sa violence.

Voici un roman que j’ai lu d’une traite tant je l’ai trouvé vrai, et actuel, poignant. C’est un roman sur la solitude et la violence, sur la lâcheté et la méchanceté des hommes, sur la jungle urbaine dans laquelle chaque jour il faut se battre pour survivre.

C’est une histoire sombre, mais terriblement réaliste, qui fait réfléchir sur ce que peut être la souffrance de personnes pourtant bien intégrées au départ dans la société. La plume de Delphine de Vigan est percutante, incisive et ces quelques heures passées à ses cotés vous marqueront longtemps du désespoir qu’elle dépeint avec grand art.

Lu par George, Mélo, Liyah, Art souilleurs, Livrogne, Lily, Amanda, Canel,Tulisquoi, Delphine, Mot à mot, Esmeraldae, Calypso, Noukette, Marie, Géraldine, Laurent, Livresse, Lili, Littérature et chocolat, Aurore, Alex, Mango, Clara,

« La voix traverse le sommeil, oscille à la surface. La femme caresse les cartes retournées sur la table, elle répète plusieurs fois, sur ce ton de certitude : le 20 mai, votre vie va changer.

Mathilde ne sait pas si elle est encore dans le rêve ou déjà dans la journée qui commence, elle jette un œil à la pendule du radio-réveil, il est quatre heures du matin.

Elle a rêvé. Elle a rêvé de cette femme qu'elle a vue il y a quelques semaines, une voyante, oui, voilà, sans châle ni boule de cristal, mais une voyante quand même. Elle a traversé tout Paris en métro, s'est assise derrière les rideaux épais, au rez-de-chaussée d'un immeuble du seizième arrondissement, elle lui a donné cent cinquante euros pour qu'elle lise dans sa main, et dans les nombres qui l'entourent, elle y est allée parce qu'il n'y avait rien d'autre, pas un filet de lumière vers lequel tendre, pas un verbe à conjuguer, pas de perspective d'un après. Elle y est allée parce qu'il faut bien s'accrocher à quelque chose.

Elle est repartie avec son petit sac qui se balançait au bout de son bras et cette prédiction ridicule, comme si c'était inscrit dans les lignes de sa paume, son heure de naissance ou les huit lettres de son prénom, comme si cela pouvait se voir à l'œil nu: un homme le 20 mai. Un homme au tournant de sa vie, qui la délivrerait. Comme quoi on peut être titulaire d'un DESS d'économétrie et statistique appliquée et consulter une voyante. Quelques jours plus tard il lui est apparu qu'elle avait jeté cent cinquante euros par la fenêtre, un point c'est tout, voilà à quoi elle a pensé en visant d'un trait rouge les dépenses du mois sur son relevé de compte, et qu'elle se foutait pas mal de ce 20 mai, et des autres jours aussi, à ce rythme-là de toute façon.

Le 20 mai est resté comme une vague promesse, suspendue au-dessus du vide.

C'est aujourd'hui.

Aujourd'hui, quelque chose pourrait se passer. Quelque chose d'important. Un événement qui inverserait le cours de sa vie, un point de disjonction, une césure, inscrite depuis plusieurs semaines à l'encre noire dans son agenda. Un événement majuscule, attendu comme un sauvetage en haute mer.

Aujourd'hui, le 20 mai, parce qu'elle est arrivée au bout, au bout de ce qu'elle peut supporter, au bout de ce qu'il est humainement possible de supporter. C'est écrit dans l'ordre du monde. Dans le ciel liquide, dans la conjonction des planètes, dans la vibration des nombres. Il est écrit qu'aujourd'hui elle serait parvenue exactement là, au point de non-retour, là où plus rien de normal ne peut modifier le cours des heures, là où rien ne peut advenir qui ne menace l'ensemble, ne remette tout en question. Il faut que quelque chose se passe. Quelque chose d'exceptionnel. Pour sortir de là. Pour que ça s'arrête.

En quelques semaines, elle a tout imaginé. Le possible et l'impossible. Le meilleur et le pire. Qu'elle serait victime d'un attentat, au milieu du long couloir qui relie le métro au RER une bombe exploserait, puissante, soufflerait tout, pulvériserait son corps, elle serait éparpillée dans l'air saturé des matins d'affluence, dispersée aux quatre coins de la gare, plus tard on retrouverait des morceaux de sa robe à fleurs et de son passe Navigo. Ou bien elle se casserait la cheville, elle glisserait de manière stupide sur une surface graisseuse comme il faut parfois en contourner, brillante sur les dalles claires, ou bien elle raterait l'entrée de l'escalier roulant et se laisserait tomber, la jambe en équerre, il faudrait appeler les pompiers, l'opérer, visser des plaques et des broches, l'immobiliser pendant des mois, ou bien elle serait kidnappée par erreur, en plein jour, par un groupuscule inconnu. Ou bien elle rencontrerait un homme, dans le wagon ou au Café de la Gare, un homme qui lui dirait madame vous ne pouvez pas continuer comme ça, donnez-moi la main, prenez mon bras, rebroussez chemin, posez votre sac, ne restez pas debout, installez-vous à cette table, c'est fini, vous n'irez plus, ce n'est plus possible, vous allez vous battre, nous allons nous battre, je serai à vos côtés. Un homme ou une femme, après tout, peu importe. Quelqu'un qui comprendrait qu'elle ne peut plus y aller, que chaque jour qui passe elle entame sa substance, elle entame l'essentiel. Quelqu'un qui caresserait sa joue, ou ses cheveux, qui murmurerait comme pour soi-même comment avez-vous fait pour tenir si longtemps, avec quel courage, quelles ressources.

Quelqu'un qui s'opposerait. Qui dirait stop. Qui la prendrait en charge. Quelqu'un qui l'obligerait à descendre à la station précédente ou s'installerait en face d'elle au fond d'un bar. Qui regarderait tourner les heures sur l'horloge murale. A midi, il ou elle lui sourirait et lui dirait : voilà, c'est fini.

C'est la nuit, la nuit d'avant ce jour attendu malgré elle, il est quatre heures du matin. Mathilde sait qu'elle ne se rendormira pas, elle connaît le scénario par cœur, les positions qu'elle va adopter l'une après l'autre, la respiration qu'elle tentera d'apaiser, l'oreiller qu'elle calera sous sa nuque. Et puis elle finira par allumer la lumière, prendra un livre auquel elle ne parviendra pas à s'intéresser, elle regardera les dessins de ses enfants accrochés aux murs, pour ne pas penser, ne pas anticiper la journée, ne pas se voir descendre du train, ne pas se voir dire bonjour avec l'envie de hurler, ne pas se voir entrer dans l'ascenseur, ne pas se voir avancer à pas feutrés sur la moquette grise, ne pas se voir assise derrière ce bureau.

Elle étire ses membres un à un, elle a chaud, le rêve est encore là, la femme tient sa paume tournée vers le ciel, elle répète une dernière fois: le 20 mai.

Il y a longtemps que Mathilde a perdu le sommeil. Presque chaque nuit l'angoisse la réveille, à la même heure, elle sait dans quel ordre elle va devoir contenir les images, les doutes, les questions, elle connaît par cœur les détours de l'insomnie, elle sait qu'elle va ressasser tout depuis le début, comment ça a commencé, comment ça s'est aggravé, comment elle en est arrivée là, et cet impossible retour en arrière. Déjà son cœur bat plus vite, la machine est en marche, la machine qui broie tout, alors tout y passe, les courses qu'elle doit faire, les rendez-vous qu'elle doit prendre, les amis qu'elle doit appeler, les factures qu'elle ne doit pas oublier, la maison qu'elle doit chercher pour l'été, toutes ces choses autrefois si faciles aujourd'hui devenues si lourdes.

Dans la moiteur des draps elle parvient toujours à la même conclusion: elle ne va pas y arriver. »

« Il ne va quand même pas pleurer comme un con, enfermé à quatre heures du matin dans une salle de bains d'hôtel, assis sur le couvercle des chiottes.

Il a enfilé le peignoir encore humide que Lila a utilisé à la sortie de sa douche, il respire le tissu, y cherche ce parfum qu'il aime tant. Il s'observe dans le miroir, il est presque aussi blême que le lavabo. Sur le carrelage, ses pieds nus cherchent la douceur du tapis. Lila dort dans la chambre, les bras en croix. Elle s'est endormie après avoir fait l'amour, tout de suite après, elle s'est mise à ronfler doucement, elle ronfle toujours quand elle a bu.

A l'entrée du sommeil, elle a murmuré merci. C'est ça qui l'a achevé. Qui l'a transpercé. Elle a dit merci.

Elle dit merci pour tout, merci pour le restaurant, merci pour la nuit, merci pour le week-end, merci pour l'amour, merci quand il l'appelle, merci quand il s'inquiète de savoir comment elle va.

Elle concède son corps, une partie de son temps, sa présence un peu lointaine, elle sait qu'il donne et qu'elle ne lâche rien, rien d'essentiel.

Il s'est levé avec précaution pour ne pas la réveiller, il s'est dirigé dans l'obscurité vers la salle de bains. Une fois à l'intérieur, il a sorti sa main pour allumer la lumière, il a refermé la porte.

Tout à l'heure, quand ils sont rentrés du dîner, tandis qu'elle se déshabillait, elle lui a demandé :

- De quoi tu aurais besoin ?

De quoi tu aurais besoin, qu'est-ce qui te manque, qu'est-ce qui te ferait plaisir, à quoi tu rêves ? Par une forme d'aveuglement provisoire ou d'irrévocable cécité, elle lui pose souvent ces questions. Ce genre de questions. Avec la candeur de ses vingt-huit ans. Ce soir, il a failli lui répondre :

- Me tenir à la rambarde du balcon et hurler à en perdre haleine, tu crois que ce serait possible ?

Mais il s'est tu.

Ils ont passé le week-end à Honfleur. Ils ont marché sur la plage, traîné en ville, il lui a offert une robe et des nu-pieds, ils ont bu des verres, dîné au restaurant, ils sont restés allongés, rideaux tirés, dans les effluves mêlés de parfum et de sexe. Ils repartiront demain matin aux premières heures du jour, il la déposera devant chez elle, il appellera la base, il enchaînera sur sa journée sans repasser chez lui, la voix de Rose lui indiquera une première adresse, au volant de sa Clio il ira visiter un premier patient, puis un second, il se noiera comme chaque jour dans une marée de symptômes et de solitude, il s'enfoncera dans la ville grise et poisseuse.

Des week-ends comme celui-ci, ils en ont vécu d'autres.

Des parenthèses qu'elle lui accorde, loin de Paris et loin de tout, de moins en moins souvent.

Il suffit de les regarder quand elle marche à côté de lui sans jamais l'effleurer ni le toucher, il suffit de les observer au restaurant ou à n'importe quelle terrasse de café, et cette distance qui les sépare, il suffit de les voir de haut, au bord d'une quelconque piscine, leurs corps parallèles, ces caresses qu'elle ne lui rend pas et auxquelles il a renoncé. Il suffit de les voir ici ou là, à Toulouse, Barcelone ou à Paris, dans n'importe quelle ville, lui qui bute sur les pavés et se prend les pieds dans le rebord des trottoirs, en déséquilibre, pris en faute.

Parce qu'elle dit: qu'est-ce que tu es maladroit.

Alors il voudrait lui dire que non. Il voudrait lui dire avant de te rencontrer j'étais un aigle, un rapace, avant de te rencontrer je volais au-dessus des rues, sans jamais rien heurter, avant de te rencontrer j'étais fort. »