Je tiens à remercier Gérard Proust pour ses magnifiques clichés ainsi que l’équipe de Diabolus in Musica et les bénévoles du festival pour la chaleur de leur accueil.

Parfums d’Orient, rêves d’Occident

Les trois premières journées du festival étaient parfaitement représentatives de sa volonté affichée et assumée de diversité,

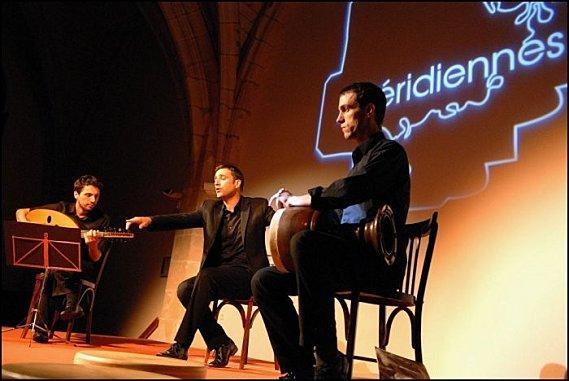

puisque les 7, 8 et 9 juillet ont vu se succéder des artistes et des univers très différents. Confier le concert d’ouverture à l’Ensemble Delgocha, unissant le chant persan de Taghi Akhbari et

le târ (luth iranien) de Nader Aghakhani à la chanteuse et danseuse flamenca Florence Capo dans un programme jetant un pont entre Perse et Andalousie, était un beau pari dont le moins que l’on

puisse dire est qu’il a été relevé avec flamboyance. Mêlant des œuvres composées par Mohamad Reza Lotfi, un des maîtres actuels de la musique iranienne, et des improvisations en chant libre,

les trois artistes, en parfaite osmose, ont transporté les spectateurs au fil d’émotions contrastées, des ardeurs de la passion la plus charnelle, sur laquelle plane toujours la menace de la

dague fatale, aux élans spirituels plus intériorisés qui s’enroulent en volutes vocales d’une lumineuse sensualité. Ce parcours construit avec autant d’art que d’inspiration, mené avec des

moyens vocaux et instrumentaux parfaitement assurés, ouvrait sur de lointains horizons, tremblants comme le sont les mirages et les désirs, mais où les résonances établies entre deux

cultures a priori éloignées se sont imposées avec une totale évidence. Le voyage s’achevait sur le tourbillonnant Ey yâre man, une improvisation chantée et dansée sur une

poésie de Djalâl al-Din Rûmi (1207-1273), envoûtante jusqu’au vertige.

La lumière changeait radicalement le lendemain et basculait vers le septentrion, le choix de pièces proposé par l’Ensemble

Lorelei explorant les terres du romantisme germanique (Johannes Brahms, Robert Schumann) et bohémien (Antonin Dvorak), pour mieux finir au soleil d’Italie avec deux extraits des Soirées

musicales de Gioacchino Rossini. Soutenues de façon précise et attentive par le pianiste François Cornu, dont le jeu, à la fois très plein et riche de nuances, mérite bien des éloges pour

ses brillantes qualités tant d’accompagnateur que de soliste, la mezzo-soprano Marie Perrin et la soprano Marlène Guichard (apparaissant dans cet ordre sur la photographie ci-dessus) se sont

révélées parfaitement complémentaires dans les duos qu’elles ont interprétés. Si toutes deux, en effet, ont fait preuve de beaucoup de clarté dans leur diction allemande (c’est un peu moins

vrai pour l’italienne) ainsi que d’un indiscutable sens de la caractérisation, la première a semblé incliner préférentiellement vers un registre intime, la seconde endosser plus facilement les

habits du théâtre ; leur tandem s’est donc équilibré assez idéalement, aussi à l’aise dans l’ironie de Die Schwestern de Brahms que dans la nostalgie de Liebesgram de

Schumann. Un très beau récital qui s’est achevé sur une heureuse note franco-espagnole avec El Desdichado de Camille Saint-Saëns, interprété avec ce qu’il faut d’élégance pour ne pas

sombrer dans un pathos malvenu.

Une journée d’enfer

Antoine Guerber ne manque jamais de le rappeler, Les Méridiennes n’ont pas été conçues pour promouvoir l’ensemble qu’il

dirige depuis bientôt 20 ans, lequel ne figurait d’ailleurs même pas à l’affiche de la première édition. Fidèle à cette logique, la journée du 11 juillet, si elle regroupait trois concerts

sous sa médiévale bannière, permettait surtout de découvrir les talents qui y travaillent et seul le premier, organisé pour des Matines ensoleillées à 8h15, pouvait être pleinement crédité

à Diabolus in Musica. Composé pour l’occasion du baryton Jean-Paul Rigaud, de la basse Philippe Roche et des deux barytons-basses Geoffroy Buffière et Emmanuel Vistorky, l’ensemble

proposait un programme juxtaposant judicieusement des extraits de trois de ses disques, Historia Sancti Martini, Vox Sonora et Paris expers Paris, ces deux derniers consacrés à l’École de Notre-Dame, et donnait à

entendre majoritairement du plain-chant. On pouvait craindre que l’heure matutinale et l’austérité des pièces décourageraient les auditeurs ; il n’en fut heureusement rien et les

quelques 80 personnes rassemblées sous les voûtes de la Salle Ockeghem ont pu goûter un rare moment d’élévation, grâce à des voix parfaitement timbrées et équilibrées, soucieuses

d’insuffler à des œuvres exigeantes, tel le conduit à refrain Olim Sudor de plus de dix minutes, un maximum de lumière et, au sens propre, d’animation. Il y avait de la grâce et

même de la magie tout au long de ces minutes magnifiées par un chant immémorial, la manifestation, peut-être, d’une secrète alchimie entre l’atmosphère d’un lieu et un moment du temps qui

parvient à faire ressurgir les fragments d’un lointain passé et à les faire danser un instant dans les rais du soleil d’un matin d’été avant qu’elles se dissipent comme une chimère.

Le concert de 12h15 offrait une passionnante confrontation autour des merveilleuses chansons du trouvère Thibaud de

Champagne (1201-1253) et du cycle de cinq monodies composé en son hommage par Georges Migot (1891-1976), interprétés par Emmanuel Vistorky et la soprano Edwige Parat, ponctuellement et

d’ailleurs splendidement soutenus par Antoine Guerber à la harpe romane ou aux percussions dans la Pastourelle dialoguée J’aloie l’autrier errant offerte en rappel. Étonnamment, ce

sont les pièces les plus anciennes qui ont semblé accuser le moins nettement le poids des années, tant certaines images des poèmes de Tristan Klingsor mis en musique par Migot peuvent

paraître terriblement désuètes à la sensibilité d’aujourd’hui ; il serait néanmoins injuste de vilipender ce cycle qui ne manque pas de beautés et dont les exigences parfois terribles

en disent long sur la maîtrise d’écriture du compositeur, tandis que son esthétique, proche des préraphaélites ou du Debussy de La Damoiselle élue (1888), révèle de très

intéressante manière comment le Moyen Âge pouvait être perçu dans l’entre-deux-guerres. La façon dont les deux chanteurs se sont emparés de ces partitions difficiles, en les théâtralisant

pour mieux en faire saillir l’ironie (Sabbat) mais aussi la poésie (La sérénade), s’est avérée remarquable, émotionnellement et techniquement, démontrant une nouvelle fois

ce que des artistes venant de la musique ancienne peuvent apporter, sous réserve de se plier complètement à leurs codes, aux répertoires plus récents. La voix claire et sensuelle d’Edwige

Parat, le timbre solaire et l’abattage phénoménal d’Emmanuel Vistorky, aussi à l’aise dans Migot que dans les chansons supérieurement écrites, musicalement et poétiquement, de Thibaud de

Champagne ont fait de ce dialogue entre deux civilisations un moment d’exception en tout point réussi.

Pour parachever cette journée, Geoffroy Buffière et le magnifique pianiste Jeff Cohen avaient choisi de rendre hommage à la basse d’origine polonaise Doda Conrad (1905-1997), en donnant l’intégralité de la suite pour chant et piano sur des poèmes de Louise de Vilmorin, Mouvements du cœur (1949), regroupant sept mélodies composées à la mémoire de Chopin par de grands noms de la musique du XXe siècle, Henri Sauguet, Francis Poulenc, Georges Auric, Jean Françaix, Léo Preger et Darius Milhaud, dont le chanteur fut l’instigateur et le créateur. Dès le début du récital, où se succédaient deux pièces nocturnes, la première, Dans la nuit de Sauguet, a cappella, la seconde, Hymne de Poulenc, accompagnée, les qualités des deux interprètes éclataient, la netteté de la diction, la fluidité de la ligne et l’éloquence sans emphase du chanteur s’accordant à merveille avec le jeu aux élans parfaitement maîtrisés du pianiste, prompt à faire jaillir, malgré une acoustique empâtant dangereusement les graves, mille couleurs contrastées de son clavier, et capable de varier à l’infini toutes les nuances d’une vaste palette de climats allant du lyrisme contenu à la précision cinglante. D’un abord parfois difficile, les Mouvements du cœur étaient portés de la première à la dernière note par une urgence et une intelligence du texte telles que l’auditeur ne pouvait qu’être touché par leur subtile alliance de romantisme et de modernité, tandis que deux chansons de Ned Rorem (né en 1923) permettaient de terminer cette demi-heure d’une grande densité musicale sur un sourire. Un bonheur n’arrivant jamais seul, les micros de France Musique étaient là pour capter ces trois beaux moments, qui seront diffusés respectivement les 16 (Matines) et 17 août à 9h.

Rencontres savantes et populaires

Les quatre concerts des trois derniers jours ont montré à quel point il n’y a qu’un pas entre les musiques que l’on range

sous le vocable de « savant » et celui de « populaire ». Le 14 juillet, le concert de la jeune violoniste Deborah Nemtanu, premier violon solo de l’Ensemble Orchestral

de Paris formée auprès de Gérard Poulet, mettait en miroir la Partita n°3 en mi majeur, BWV 1006 de Johann Sebastian Bach (1685-1750) et la Sonate en la mineur opus 27 n°2

d’Eugène Ysaÿe (1858-1931) qui tire une partie de sa substance de son illustre prédécessrice au point que son prélude porte le titre « Obsession ». On ne sait ce qui impressionne

le plus chez Deborah Nemtanu, son agilité digitale, son impeccable gestion des dynamiques, son sens de la théâtralité ou peut-être la désarmante impression de facilité avec laquelle elle

semble se jouer des pièges dont les compositeurs ont parsemé leurs partitions. Ses impressionnantes capacités techniques lui ont permis de délivrer un Bach à la ligne claire, relativement

peu vibré mais très projeté qui, s’il n’offre peut-être pas toutes les couleurs et les nuances des meilleures interprétations « historiquement informées », possède une classe et

une tenue indiscutables. La sonate d’Ysaÿe, probablement plus conforme à la nature et à l’apprentissage de la violoniste, se situait, à mon sens, un net cran au-dessus, et séduisait grâce à

son sens du détail assez admirable, à sa capacité à faire palpiter la matière musicale tout en lui insufflant la tension et la cohérence indispensables pour happer et retenir

l’attention ; il me semble y avoir perçu un enthousiasme et une chaleur qui n’avaient rien de factice et promettent sans nul doute à cette encore très jeune musicienne des lendemains

aussi généreux en succès que celui que sa prestation tourangelle a rencontré.

Après le violon, c’était au tour de la basse de viole d’être à l’honneur, et c’est avec plaisir que l’on a retrouvé

l’ensemble La Rêveuse, composé pour la circonstance des violistes Florence Bolton et Robin Pharo, ainsi que de Benjamin Perrot au théorbe, dans un programme d’une grande intimité tissé

principalement autour des deux grandes figures mises en lumière grâce au film Tous les matins du monde, Monsieur de Sainte-Colombe (XVIIe siècle) et Marin Marais (1656-1728). Si les conditions du concert ont, hélas, parfois perturbé l’accord des violes, les trois musiciens ont pu

démontrer leurs profondes affinités avec la musique française composée pour leurs instruments, tant dans ses dimensions rhétoriques qu’émotionnelles, rendues avec autant d’éloquence que

de subtilité. Aussi à l’aise dans l’affliction pudique du Tombeau Les Regrets de Sainte-Colombe ou de celui dédié par Marais à Monsieur Méliton que dans l’immobilité débordante

de tension mélancolique de la Chaconne raportée de Sainte-Colombe ou dans l’italianisme plus souriant de la tardive Monguichet de Louis de Caix d’Hervelois

(c.1680-1759), les instrumentistes ont fait preuve de belles capacités d’écoute mutuelle, matérialisées par un sens de la relance et du dialogue très convaincants, ainsi que de cette

humilité indispensable pour que puisse s’instaurer un véritable esprit chambriste. Si les qualités du jeu poétique et précis de Benjamin Perrot et de celui, ardent et fluide, de Florence

Bolton commencent heureusement à être bien connues d’un nombre grandissant de mélomanes, il faut saluer en Robin Pharo, un élève de Christophe Coin qui fêtera ses 21 ans dans quelques

mois, un futur espoir de la viole, tant son jeu corsé mais déjà plein de finesse et de concentration semble prometteur. On espère retrouver très vite ces musiciens dans un répertoire qui,

d’évidence, leur va comme un gant.

Quittant les salons parisiens, le premier des deux concerts de la dernière journée entraînait le public vers le Massif Central pour une promenade aussi fantasque que fantastique dans l’univers des chansons occitanes ressuscitées et remodelées par La Camera delle Lacrime. La prestation de Bruno Bonhoure et de ses deux musiciens, Yacir Roumi au oud (luth arabe) et Antoine Morineau, assez époustouflant aux percussions (daf et tombak), mériterait qu’on s’y attarde longuement, tant elle est porteuse d’expériences sensorielles variées. Le chanteur ne se contente pas, en effet, d’exploiter des ressources vocales dont l’étendue, la souplesse et l’aisance dans le changement de registre étonne, il se fait aussi conteur et acteur, joignant à un verbe tantôt déclamatoire jusqu’à la violence, tantôt chuchoté comme une caresse, des mouvements savamment chorégraphiés dont l’élégance et l’éloquence se ressentent des travaux effectués sur la gestuelle baroque. On pourrait penser que ces atours sont trop précieux pour d’humbles timbres rustiques, mais pourtant ils ne semblent pas un instant déplacés ou forcés, car Bruno Bonhoure sait en user avec une intelligence et un instinct également sûrs, si bien que la distance qui n’a cessé de se creuser, depuis le XVIe siècle, entre populaire et savant paraît soudain s’amenuiser, s’estomper jusqu’à presque disparaître. C’est une des grandes magies de ce spectacle total qu’est Se canta que recante : partir de matériau le plus simple, le plus immémorial, et le ciseler, le porter avec tant d’amour qu’il devient plus resplendissant que les gemmes les plus travaillées. Le public ne s’y est pas trompé et lui a fait un triomphe.

Pouvait-on trouver meilleure idée, pour clore le festival, qu’un récital dédié aux chansons de Bourvil ? L’univers faussement naïf du comédien et chanteur, dont les rôles de bon garçon trop gentil cachent un parcours intime beaucoup plus difficile et sombre, balançant sans cesse entre la facétie et une tendresse ombrée de mélancolie, correspondait idéalement aux très beaux moments de convivialité vécus dix jours durant, à la nostalgie de ce bouquet final, à l’impatience née de l’attente de la prochaine édition. Le chanteur Philippe Fauconnier s’est glissé sans peine dans les habits de Bourvil en évitant d’emblée le pire des travers : l’imitation. En effet, si chacun de ses mots évoque immédiatement son modèle, il s’agit bien de la résurgence de son univers et non d’une singerie servile. Qu’il s’agisse de titres désopilants comme Un clair de lune à Maubeuge ou La rumba du pinceau, ou, au contraire, désenchantés, tel Ma petite chanson, l’émotion a toujours été au rendez-vous, portée par un vrai talent de diseur, qui permet une vraie mise en valeur de textes bien plus travaillés que ce qu’un survol rapide peut laisser penser, mais aussi d’acteur suffisamment fin pour ne jamais en rajouter. À l’accordéon et au bandonéon, Jacques Trupin a été un accompagnateur constamment attentif et jamais bavard, capable de tisser en trois notes une ambiance dans laquelle l’interprète n’a plus qu’à se couler. Un parfait tandem, uni par une vraie affection envers ces chansons que d’aucuns se croient autorisés à mépriser quand elles font, au même titre que celles de Binchois ou Lassus, partie intégrante de notre patrimoine qu’elles ne déparent nullement, bien au contraire. Pour vous en convaincre, écoutez seulement C’était bien, une chanson dont le titre me semble résumer le sentiment que tous partageaient quand, les derniers applaudissements éteints, il a fallu se résoudre à admettre que cette édition 2011 des Méridiennes était terminée.

Qui aurait cru que ce modeste festival, lancé sans gros moyens financiers et qui continue d’ailleurs à ne perdurer essentiellement que grâce aux énergies, en majorité bénévoles, qu’il fédère serait, au bout de seulement trois ans d’existence, en train de devenir un des événements incontournables de la vie culturelle tourangelle ? Avec une fréquentation en hausse constante, une programmation qui ne cesse de se bonifier, un bouche à oreille extrêmement élogieux, les Méridiennes sont en passe de gagner leur pari ; Antoine Guerber et son équipe peuvent légitiment commencer à être fiers du chemin accompli et de leur réussite.

Accompagnement musical :

1. Djalâl al-Din Rûmi (1207-1273), Biâ Biâ deldâreman / Ey yâre man, Ey yâre man (« Viens, viens, mon tenant de cœur » / « Ô mon amour, ô mon ami »)

Taghi Akhbari, chant persan

Nader Aghakhani, târ

Bruno Caillat, percussions

Doulce Mémoire

Denis Raisin Dadre, direction

2. Joan Ambrosio Dalza (attesté en 1508), Pavana alla venetiana. Saltarello. Piva.

Pascale Boquet, luth Renaissance

3. Attribué à Pérotin (c.1180-c.1210 ?), Pater noster, conduit à 3

Diabolus in Musica

Antoine Guerber, direction

4. Monsieur de Sainte-Colombe (XVIIe siècle), Sarabande

Florence Bolton, viole de gambe

Benjamin Perrot, théorbe

5. André Raimbourg, dit Bourvil (1917-1970), C’était bien (« Au petit bal perdu »), chanson écrite et composée par Robert Nyel et Gaby Verlor.

Toutes les photographies illustrant cette chronique sont de Gérard Proust, excepté celle de l’Ensemble Delgocha, qui est de Jérémy Licourt. Toutes sont utilisées avec la permission de leur auteur, que je remercie sincèrement.