![leonoremercier[1] Panorama 13 au Fresnoy, quelques belles découvertes](//media.paperblog.fr/i/469/4697467/panorama-13-fresnoy-belles-decouvertes-L-bASuii.jpeg) L'exposition de fin d'année du Fresnoy (jusqu'au 24 juillet seulement) comprend 50 artistes -c'est beaucoup- , dont la moitié montrent des films qui ne sont visibles que sur un seul grand écran -donc impossibles à tous voir en une visite. Il y a des élèves et des invités, sans qu'on sache clairement qui est qui, à quelques exceptions évidentes près (Robert Cahen, Mathieu Amalric, Christian Rizzo), sauf à faire l'effort de se reporter à la liste des élèves sur le site du Fresnoy. Dans les 23 espaces d'exposition, on trouve aussi bien du classique sans surprise (Cahen montrant Boulez au pupitre de dos et de face), que des pièces où la technologie-esbrouffe tente vainement de pallier un évident manque d'expression et de créativité (le fantôme de fumée de Rizzo, des cordes qui vibrent comme au Palais de la Découverte dans une expérience de physique amusante, des points lumineux, des interactions sonores diverses, une caméra et un spot tournant autour d'un

L'exposition de fin d'année du Fresnoy (jusqu'au 24 juillet seulement) comprend 50 artistes -c'est beaucoup- , dont la moitié montrent des films qui ne sont visibles que sur un seul grand écran -donc impossibles à tous voir en une visite. Il y a des élèves et des invités, sans qu'on sache clairement qui est qui, à quelques exceptions évidentes près (Robert Cahen, Mathieu Amalric, Christian Rizzo), sauf à faire l'effort de se reporter à la liste des élèves sur le site du Fresnoy. Dans les 23 espaces d'exposition, on trouve aussi bien du classique sans surprise (Cahen montrant Boulez au pupitre de dos et de face), que des pièces où la technologie-esbrouffe tente vainement de pallier un évident manque d'expression et de créativité (le fantôme de fumée de Rizzo, des cordes qui vibrent comme au Palais de la Découverte dans une expérience de physique amusante, des points lumineux, des interactions sonores diverses, une caméra et un spot tournant autour d'un  arbre,...). Deux installations 'technologiques' s'en sortent plutôt mieux, à mes yeux, celle de Véronique Béland (promo 2012) qui, avec un tourne-disque et 13 hauts-parleurs, explore le silence et celle de Léonore Mercier (promo 2011), Le Damassama, (ci-dessus et ci-contre) où, selon un protocole gestuel un peu trop complexe pour que je sois parvenu à le maîtriser parfaitement, le spectateur-acteur, au milieu d'un cercle de bols tibétains en cuivre frappés par des marteaux, compose sa propre symphonie en bougeant mains et bras, sans contact (comme au theremin, en somme). Le son des bols vibre en nous, la musique devient plénitude, harmonie totale entre mon corps et le son. Sinon, l'idée de Balthazar Auxiètre (promo 2011) de créer un réceptacle de nos souvenirs est intéressante, mais ce n'est qu'une idée, un texte aurait suffi, me semble-t-il.

arbre,...). Deux installations 'technologiques' s'en sortent plutôt mieux, à mes yeux, celle de Véronique Béland (promo 2012) qui, avec un tourne-disque et 13 hauts-parleurs, explore le silence et celle de Léonore Mercier (promo 2011), Le Damassama, (ci-dessus et ci-contre) où, selon un protocole gestuel un peu trop complexe pour que je sois parvenu à le maîtriser parfaitement, le spectateur-acteur, au milieu d'un cercle de bols tibétains en cuivre frappés par des marteaux, compose sa propre symphonie en bougeant mains et bras, sans contact (comme au theremin, en somme). Le son des bols vibre en nous, la musique devient plénitude, harmonie totale entre mon corps et le son. Sinon, l'idée de Balthazar Auxiètre (promo 2011) de créer un réceptacle de nos souvenirs est intéressante, mais ce n'est qu'une idée, un texte aurait suffi, me semble-t-il.

C'est quand les artistes parlent du monde présent, de la société, de l'histoire que leurs oeuvres sortent de

l'ordinaire.

Simon Leibovitz-Grzeszczak (promo 2011) a construit une installation historique nommée

Bismarck /

Sledztwo [enquête] /

Graue Kluster [pourquoi gris ?] qui pue le hareng... Quand on entre dans la pénombre de la pièce, vidéos de guerre, cris de mouette, ventilateurs et diffuseurs d'odeur de poisson pourri se déclenchent, comme un environnement total. Il est ici question de Lord Marrowski, personnage réel ou fictif, qui, pour repérer les sous-marins allemands pendant la 1ère guerre mondiale, suggéra d'entraîner les mouettes à les identifier : en remplissant des sous-marins de harengs, on pouvait déclencher chez la mouette le mécanisme d'identification "sous-marin = nourriture" comme le chien de Pavlov. J'adore ces histoires loufoques et surtout ce qu'un artiste sans doute lui aussi un peu loufoque et obsessionnel peut en faire.

Tout aussi historique (et peut-être odorante) est l'installation de

Mathieu Amalric, dont j'ignorais cette facette; on pousse une porte et on entre dans un petit appartement moscovite, reconstitué à l'identique. Un homme y vit, Russe apparemment, militaire semble-t-il. Il y dort, s'y lave, y cuisine et regarde la télévision, en russe (pendant toute la durée de l'exposition ou ai-je eu de la chance ce jour-là ?). Je me souviens que lors de l'exposition inaugurale de la Maison Rouge consacrée aux collectionneurs, un grand collectionneur belge avait proposé de venir vivre dans la

Maison Rouge pendant la durée de l'exposition, en y déménageant sa chambre et les oeuvres d'art qui s'y trouvaient; Antoine de Galbert avait décliné l'offre, et le collectionneur n'avait alors voulu prêter qu'un petit bout de papier avec la (longue) liste des artistes qu'il collectionnait. Mathieu Amalric, dont le père y fut correspondant du Monde, a vécu à

Moscou enfant, et y a appris le piano, ce qui l'a, semble-t-il, marqué. Cette transposition, que renforce une vidéo de la Place Rouge derrière la fenêtre (toujours fermée, d'où l'odeur), est une assez jolie réponse de l'acteur aux artistes, je trouve.

Enfin, la

pièce de

Dorothée Smith (promo 2012),

C19 H28 O2 Agnès , est elle aussi une oeuvre sur le monde, sur la vie, sur le genre : six écrans entourent une sculpture sombre polygonale remplie d'eau noire. Ici se raconte l'histoire d'Agnès qui, née garçon, voulut devenir fille et déroba les pilules de progestérone de sa mère; ici se montre la construction d'une identité, ici se déclinent la joie et la douleur d'un être en passage, en re-naissance, ici, dans cette pénombre oppressante et protectrice.

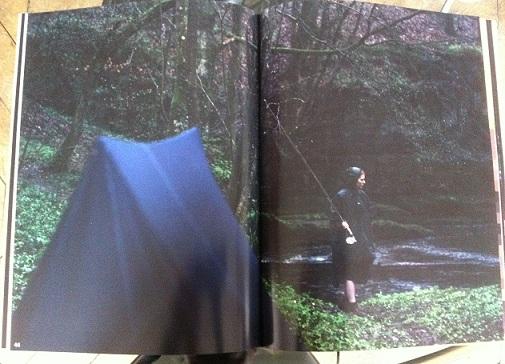

Parmi les films que j'ai pu voir, un récit en 3D d'un demandeur d'asile nigérian (Manque de preuves de Hayoun Know), un beau film noir d'Aurélien Vernhes-Lermusiaux (Le jour

où le fils de Raïner s'est noyé), et surtout

Le lit de la rivière d'

Eliza Muresan (tous trois promo 2012), une histoire de forêts humides et de pêche à la truite, une histoire de désirs et de distance, une construction où les deux jeunes mariés ne sont jamais ensemble dans le même plan, même quand ils font l'amour, une concrétisation presque tangible de l'espace séparant deux êtres proches et étrangers.

Ce blog va passer en mode ralenti jusqu'à début septembre : quelques expositions romaines ou toscanes peut-être, quelques revues de livres sans doute. Bel été à tous.

Photos de l'auteur excepté la première et la dernière (photo d'une double page du magazine du Fresnoy, Encours).

![leonoremercier[1] Panorama 13 au Fresnoy, quelques belles découvertes](http://media.paperblog.fr/i/469/4697467/panorama-13-fresnoy-belles-decouvertes-L-bASuii.jpeg) L'exposition de fin d'année du Fresnoy (jusqu'au 24 juillet seulement) comprend 50 artistes -c'est beaucoup- , dont la moitié montrent des films qui ne sont visibles que sur un seul grand écran -donc impossibles à tous voir en une visite. Il y a des élèves et des invités, sans qu'on sache clairement qui est qui, à quelques exceptions évidentes près (Robert Cahen, Mathieu Amalric, Christian Rizzo), sauf à faire l'effort de se reporter à la liste des élèves sur le site du Fresnoy. Dans les 23 espaces d'exposition, on trouve aussi bien du classique sans surprise (Cahen montrant Boulez au pupitre de dos et de face), que des pièces où la technologie-esbrouffe tente vainement de pallier un évident manque d'expression et de créativité (le fantôme de fumée de Rizzo, des cordes qui vibrent comme au Palais de la Découverte dans une expérience de physique amusante, des points lumineux, des interactions sonores diverses, une caméra et un spot tournant autour d'un

L'exposition de fin d'année du Fresnoy (jusqu'au 24 juillet seulement) comprend 50 artistes -c'est beaucoup- , dont la moitié montrent des films qui ne sont visibles que sur un seul grand écran -donc impossibles à tous voir en une visite. Il y a des élèves et des invités, sans qu'on sache clairement qui est qui, à quelques exceptions évidentes près (Robert Cahen, Mathieu Amalric, Christian Rizzo), sauf à faire l'effort de se reporter à la liste des élèves sur le site du Fresnoy. Dans les 23 espaces d'exposition, on trouve aussi bien du classique sans surprise (Cahen montrant Boulez au pupitre de dos et de face), que des pièces où la technologie-esbrouffe tente vainement de pallier un évident manque d'expression et de créativité (le fantôme de fumée de Rizzo, des cordes qui vibrent comme au Palais de la Découverte dans une expérience de physique amusante, des points lumineux, des interactions sonores diverses, une caméra et un spot tournant autour d'un  arbre,...). Deux installations 'technologiques' s'en sortent plutôt mieux, à mes yeux, celle de Véronique Béland (promo 2012) qui, avec un tourne-disque et 13 hauts-parleurs, explore le silence et celle de Léonore Mercier (promo 2011), Le Damassama, (ci-dessus et ci-contre) où, selon un protocole gestuel un peu trop complexe pour que je sois parvenu à le maîtriser parfaitement, le spectateur-acteur, au milieu d'un cercle de bols tibétains en cuivre frappés par des marteaux, compose sa propre symphonie en bougeant mains et bras, sans contact (comme au theremin, en somme). Le son des bols vibre en nous, la musique devient plénitude, harmonie totale entre mon corps et le son. Sinon, l'idée de Balthazar Auxiètre (promo 2011) de créer un réceptacle de nos souvenirs est intéressante, mais ce n'est qu'une idée, un texte aurait suffi, me semble-t-il.

arbre,...). Deux installations 'technologiques' s'en sortent plutôt mieux, à mes yeux, celle de Véronique Béland (promo 2012) qui, avec un tourne-disque et 13 hauts-parleurs, explore le silence et celle de Léonore Mercier (promo 2011), Le Damassama, (ci-dessus et ci-contre) où, selon un protocole gestuel un peu trop complexe pour que je sois parvenu à le maîtriser parfaitement, le spectateur-acteur, au milieu d'un cercle de bols tibétains en cuivre frappés par des marteaux, compose sa propre symphonie en bougeant mains et bras, sans contact (comme au theremin, en somme). Le son des bols vibre en nous, la musique devient plénitude, harmonie totale entre mon corps et le son. Sinon, l'idée de Balthazar Auxiètre (promo 2011) de créer un réceptacle de nos souvenirs est intéressante, mais ce n'est qu'une idée, un texte aurait suffi, me semble-t-il.