L’état presque partout est énorme, inefficace et ruiné. Cela n’est pas inéluctable, dit John Micklethwait

Article paru dans The Economist du 17 mars 2011 – Traduction Stéphane Geyres

L’argument semble familier. Les réformes de rupture qui ont tant changé le secteur privé devraient désormais être lâchées sur le secteur public. La relation entre administration et société civile a été celle d’un maître envers son serviteur ; au contraire, elle devrait constituer un partenariat, où l’État crée un environnement propice aux entreprises et où les organismes de bienfaisance assurent le gros de ses tâches. La conclusion : « Nous sommes dans une transition d’un État lourd à un État réduit et d’une société maigre à une société élargie.»

Un candidat républicain à la présidentielle en Amérique ? David Cameron haranguant les conservateurs de Grande-Bretagne ? Ni l’un ni l’autre : l’auteur de cette phrase est censée être la bureaucrate la plus réputée de Chine. L’an dernier, Ma Hong remporta le prix national du pays en matière d’innovation gouvernementale – un coup d’éclat pour son ministère, qui cherche à convaincre davantage d’organisations non-gouvernementales (ONG) à prendre part aux services de bien-être, santé et éducation de la ville de Shenzhen, juste à la frontière avec Hong Kong.

Le prix reflète en partie le tourbillon d’activité qu’est Mme Ma. Elle a démantelé la plupart des contrôles envers les ONG locales : plutôt que de devoir être parrainées par quelque ministère du gouvernement, tout ce qu’elles ont à faire est de s’inscrire auprès d’elle. Elle a commencé en 2004 avec les associations professionnelles, puis a élargi le réseau pour inclure les organismes de bienfaisance indépendants. Près de 4.000 « groupes sociaux » sont maintenant enregistrés, soit près du double du nombre de 2002, quand ils étaient tous liés à l’État.

Au cours des cinq dernières années, Mme Ma a versé 400 millions de yuans (57 millions de dollars) aux ONG pour du travail social, principalement en rapport avec les personnes âgées. Les groupes sont évalués par des tiers sur des critères comme leur mode de gouvernance : plus leur score est haut, plus d’argent elle leur confie. Elle fournit de la formation au travail social et des conseils fiscaux. Elle voudrait que plus de dons aux ONG soient déductibles de l’impôt, comme en Occident.

Mme Ma a étudié ce qui marche ailleurs. À Hong Kong, où elle fut formée en 2005, environ 90% du travail social est fait par les ONG, payé par l’État. Comme beaucoup de bureaucrates chinois, elle admire aussi Singapour, en particulier son équilibre entre un enregistrement facile des ONG et des sanctions sévères si elles sous-performent. Elle veut que ses groupes sociaux deviennent le moteur de la société chinoise, « tout comme les entreprises privées le sont pour l’économie.»

Même vu le dynamisme de Mme Ma, il y avait, comme souvent en Chine, un message implicite dans sa reconnaissance par ce prix. Les dirigeants du pays sont pleinement conscients que leur administration ne sert pas bien les Chinois ordinaires. En 2007, le Congrès quinquennal du Parti communiste adopta le « développement scientifique » pour créer « une société harmonieuse.» Shenzhen est censé être la vitrine d’un secteur public nouveau, tout comme elle a montré il y a 30 ans au reste du pays comment se lancer dans le capitalisme. La ville a classé quelque 280 fonctions administratives comme « sociales,» ce qui signifie qu’elles peuvent être confiées aux ONG de Mme Ma.

Il n’est pas difficile de montrer les failles de la version chinoise de la « Big Society,» la société élargie, comme nous le verrons plus loin dans ce rapport spécial. Mais il y a manifestement une volonté d’amener l’administration à travailler un peu plus comme le secteur privé. « Tout comme un être humain a deux jambes, la Chine a une très longue jambe économique et une jambe sociale très courte,» observe Mme Ma. « Elles devraient être de longueur égale.»

Beaucoup d’hommes politiques occidentaux pensent la même chose au sujet de leurs propres administrations, pléthoriques et inefficaces. Le problème immédiat reste la crise financière : les gouvernements ont dû dépenser frénétiquement, tant pour soutenir leurs banques que pour parer à une dépression. Avec le fardeau d’une dette brute moyenne des pays de l’OCDE à un peu plus de 100% du PIB et des marchés de la dette souveraine angoissés par une autre Grèce ou Irlande, tous les gouvernements, même celui d’Amérique, sont sous pression pour produire des plans crédibles de réduction des déficits.

Quel est l’objet de l’administration ?

Aussi coûteuse qu’elle ait été, la crise financière a tout simplement mis en exergue un pari fiscal. Dans l’essentiel du monde riche les populations vieillissantes ont fait grimper le coût des soins de santé publique et des retraites. Les pays émergents qui deviennent plus riches, comme la Chine et l’Inde, se demandent désormais de quel genre d’État ils ont besoin pour répondre à la demande de leurs citoyens d’améliorer les écoles, les soins de santé et les infrastructures.

En effet, la controverse furieuse concernant le capitalisme provoquée par la crise du crédit a occulté un débat naissant et beaucoup plus large sur la nature de l’administration. L’avenir de l’État devrait probablement dominer le débat politique au moins sur toute la prochaine décennie. Comment l’administration peut-elle être rendue plus efficace ? Que devrait-elle faire et ne pas faire ? À qui doit-elle répondre ? Mme Ma est une des voix du débat, mais comme le sont les militants anti-taxes du Tea Party en Amérique, les travailleurs français protestant contre le recul de l’âge de la retraite et les parents britanniques tentant de mettre en place des écoles indépendantes avec l’argent de l’État.

La thèse centrale de ce rapport spécial est que Léviathan peut être rendu bien plus efficace. L’État a fâcheusement pris un net retard sur le secteur privé. Le rattrapage n’est pas juste une question de quelques gains de productivité concrets, mais celle des principes libéraux : trop souvent, une institution qui, du moins en démocratie, était censée être le serviteur du peuple, en est devenue le maître.

Mais personne ne devrait s’attendre à ce que ce soit facile. Les intérêts particuliers s’opposant au changement sont énormes : la croissance de l’État a été encouragée par la droite comme la gauche, par les sociétés à la recherche de faveurs, ainsi que les syndicats du secteur public, des électeurs ainsi que des bureaucrates. En effet, compte tenu des pressions en faveur d’une administration toujours plus importante, de nombreux réformateurs estiment qu’ils auront déjà du mal juste pour la maintenir à sa taille actuelle.

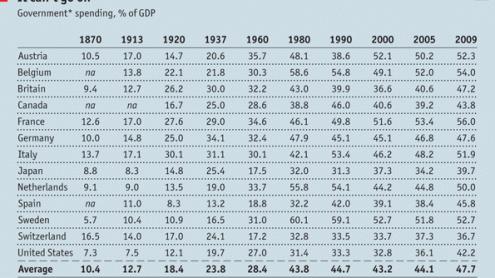

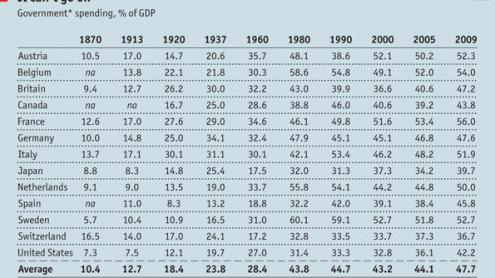

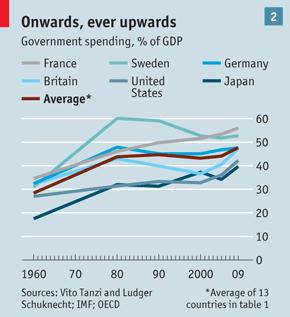

L’administration a toujours eu tendance à grossir (voir tableau 1) et les gens ont toujours râlé à ce sujet. En 1888, un économiste français, Pierre Paul Leroy-Beaulieu, calcula qu’un ratio de 12 à 13% du PIB (juste au-dessus de la moyenne de l’Occident à l’époque) était la limite supportable pour un État moderne. En 1960, les États-providence tentaculaires avaient poussé la moyenne du monde riche à 28% (voir graphique 2), assez pour convaincre Friedrich Hayek que « les forces délibérément organisées de la société (à savoir, la réglementation gouvernementale) » pourraient « détruire ces forces spontanées qui ont rendu le progrès possible.» Pourtant, le quart de siècle suivant vit une autre poussée, amenée principalement par les transferts et les subventions ostensiblement en faveur des pauvres, mais souvent de meilleur bénéfice pour les classes moyennes.

Cela alluma un contre-feu pour stopper Léviathan, dirigé par Ronald Reagan et Margaret Thatcher. Dans les années 1990, beaucoup de gens pensaient que le capitalisme désormais global donnerait un coup d’arrêt à l’avancée de l’État. Ce fut la décennie, après tout, où Bill Clinton et d’autres dirigeants déclarèrent la fin du tout gouvernement ; lorsque la gauche affirma (à tort) que la moitié des plus grandes économies du monde était due à des entreprises multinationales ; lorsque le monde émergent adoptait le consensus sur la déréglementation menée par Washington ; et lorsque la politique industrielle voulait principalement dire s’accrocher aux actions dorées de sociétés privatisées. Un dossier spécial de ce journal, publié en 1997, a étudié l’idée à la mode à l’époque voulant que l’État dépérisse. Son auteur, Clive Crook, maintenant au Financial Times, a fait valoir qu’il n’en était rien.

Il s’est avéré avoir raison à plusieurs reprises. En Europe continentale, où la part de l’État dans l’économie était déjà plutôt forte, celui-ci n’a pas nettement augmenté. Par contre, en Amérique, un républicain, George Bush, a fait grimper les dépenses plus que tout président depuis Lyndon Johnson. En Grande-Bretagne, le New Labour (NdT Tony Blair, Gordon Brown) est devenu encore moins parcimonieux : la part de l’État dans le PIB est passée de moins de 37% en 2000 à 44% en 2007 ; alors que l’économie britannique était en difficulté, il a ensuite bondi à 51% en 2010.

La part du PIB n’est pas la seule façon de mesurer le pouvoir de l’État. La « sur-gouvernance » peut être tout aussi coûteuse pour une économie que la « sur-administration.» Quelque 1 000 pages de réglementation fédérale ont été ajoutées chaque année où M. Bush était au pouvoir. Un quart de million d’américains sont employés à l’élaboration et à la mise en œuvre des textes fédéraux. L’Union européenne a également produit une nuée de pavés législatifs. Certains sont motivés par la gauche (sur la diversité, la santé et la sécurité), d’autres par la droite (les caméras de surveillance ou la guerre contre la drogue).

Ou regardez le rôle de l’État dans les affaires. Dans les années 1990, la privatisation semblait avoir réglé cette question. Désormais, le capitalisme d’État est de retour, parfois accidentellement (plusieurs banques sont tombées sous le contrôle du gouvernement), mais souvent intentionnellement. Bien des nouveaux champions industriels des pays émergents sont sous propriété de l’État et la politique industrielle n’est plus un terme grossier, même dans les pays anglo-saxons.

Il y a une croyance chez les conseils d’administration et au sein de la droite pro-réduction-d’impôt américaine que l’État monstrueux et sans cesse croissant est la créature des bureaucrates laboriphages et des politiciens de gauche, ce qui est parfois vrai. Mais souvent, la bête ne fait que répondre à la demande populaire. La mondialisation, par exemple, a accru la dépendance de beaucoup de gens envers l’État : une plus grande insécurité d’emploi pour les classes moyennes a augmenté la demande pour de plus grands filets de sécurité et une plus grande inégalité qui découle de marchés plus importants a rendu les électeurs plus axés sur la redistribution. Ou regardez la menace du terrorisme, à laquelle la réponse danse du ventre de la droite américaine fut de renforcer le gouvernement à Washington. Comme le dit Stephen Walt, professeur à Harvard, « quand le 11 Septembre est arrivé, personne n’a appelé Bill Gates ou l’Open Society Institute. » (NdT l’Open Society Institute, créé par le financier G.Soros, a comme affichage de : « …travailler à construire des démocraties vives et tolérantes dont les gouvernements sont responsables envers leurs citoyens.»)

La prochaine bataille

L’avance récente de l’administration provoque une fois de plus une riposte. La victoire des républicains aux élections de mi-parcours de 2010 a été saluée comme un retour au conservatisme d’administration réduite. Plus blessé que renforcé par son énorme réforme des soins de santé, M. Obama se traîne vers le centre, promettant tout à coup aux milieux d’affaires qu’il tirera sur les rênes de la réglementation. En Grande-Bretagne, le gouvernement de M. Cameron va de l’avant avec des réformes qui allégeront certains ministères de 20%. Et même au cœur de l’Europe continentale aux grasses administrations, les travailleurs du secteur privé réagissent avec fureur aux avantages dont leurs cousins du secteur public bénéficient à leurs dépens. Le mot de l’année 2010 de la Société de la Langue Allemande a été Wutbürger (citoyen furieux).

Mais cette fureur stoppera-t-elle l’avancée du Léviathan ? Un certain scepticisme est de mise. Aucun des trancheurs d’administration d’Europe continentale n’est vraiment en train d’essayer de changer la structure de l’État. La tentative de M. Cameron présente un radicalisme authentique plus vraisemblable, bien que même sa sauvagerie ne ramènera la taille de l’État de Grande-Bretagne qu’à son niveau de 2008. Les Tea Party républicains semblent n’inclure que le lait mais aucune caféine (NdT Allusion au thé = « tea » même si ici Tea veut dire « Taxed Enough Already » soit « déjà assez taxés ») : leur première proposition budgétaire ne touche pas la défense ni aux trois grands programmes de prestations sociales, Medicare, Medicaid et la sécurité sociale. Comme le slogan apocryphe vu lors d’un rassemblement de Tea Party l’an dernier, lançant au gouvernement de « se tenir loin de mon assurance-maladie,» ils refusent d’affronter la réalité.

Ce n’est pas non plus juste la faute des politiciens veules. Beaucoup de théoriciens de l’économie ont prédit un État toujours plus lourd depuis qu’Adolph Wagner lia au 19ème siècle sa croissance à l’industrialisation. La loi de la fatalité des coûts de Baumol est souvent citée. Dans les années 1960, William Baumol et William Bowen prirent l’exemple de la musique classique pour montrer que certaines activités ne sont pas sujettes à l’amélioration de la productivité du travail. Il faut toujours le même nombre de musiciens pour jouer une symphonie de Beethoven qu’au 19ème siècle, même si depuis les salaires réels des musiciens ont augmenté. Larry Summers, principal conseiller économique de M. Obama jusqu’à la fin de 2010, fait valoir que les biens que l’administration achète, en particulier les soins de santé et l’éducation, se sont révélés beaucoup plus résistants aux améliorations de productivité que le reste de l’économie. Depuis les années 1970, les salaires réels en Amérique ont décuplé si on les mesure par rapport au coût d’un téléviseur ; pris en rapport aux coûts des soins de santé, ils ont baissé.

M. Summers s’attend à ce que cette tendance se poursuive. Une population vieillissante aura besoin de plus en plus de services de santé assurés par l’État. Une meilleure éducation signifie plus d’années d’études, des classes plus petites et plus d’activités parascolaires, toutes coûtant plus cher. Une plus grande inégalité signifiera une plus grande redistribution. En Italie et en France, les transferts sociaux en espèces représentent 19% du PIB à eux seuls. La pression pour dépenser plus est continuelle, souligne M. Summers, alors que les facteurs permettant de réduire la taille de l’administration n’ont tendance qu’à produire des économies ponctuelles : la fin de la guerre froide, par exemple, supprima une tranche des dépenses de défense, mais on en est resté là.

L’histoire est pour beaucoup du côté de M. Summers. Ce rapport spécial donne une vision plus optimiste. Pour commencer, il n’est pas inévitable que les dépenses continuent de monter. Des pays comme le Canada et la Suède ont réduit leurs dépenses publiques quand il leur a fallu. En outre, certaines administrations sont largement plus efficaces que d’autres et il y a des gains énormes à faire simplement si les mauvaises administrations copiaient ce que font les bonnes – telle la planification, l’aide aux gagnants et la récompense de ceux qui vont dans le bon sens. Avec un plus petit noyau central et beaucoup plus de concurrence dans la fourniture des services, la plupart des administrations pourraient faire la même chose pour beaucoup moins.

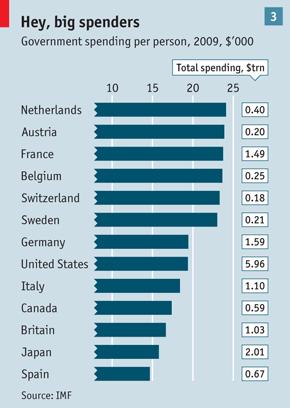

Le plus gros de ce rapport spécial met l’accent sur cette réorganisation qui tarde. Une deuxième série de réformes, pour lesquelles il y a encore moins d’appétit politique à ce jour, viserait à réorienter les dépenses de l’État, réajustant particulièrement les transferts sociaux (une catégorie qui est passée dans les comptes américains de 8% du PIB en 1970 à 16% en 2009). Les « droits » qui sont en fait devenus des cafouillages au bénéfice de la classe moyenne devraient être réorientés vers les pauvres.

L’histoire n’est pas entière du côté des pessimistes. Il y a cinquante ans, les entreprises semblaient grossir toujours plus. Le monde des affaires a depuis radicalement changé de forme. L’État peut rattraper en faisant bien des mêmes choses que les entreprises firent pour se transformer, non la moindre étant d’apporter de la concurrence et de repenser ce qu’il devrait faire lui-même et ce qu’il devrait confier à d’autres. Et l’État aussi a changé de forme dans le passé. Au 19ème siècle en Grande-Bretagne, par exemple, les réformateurs libéraux démantelèrent l’État paternaliste fait de districts pourris de charges corrompues, pour construire une fonction publique professionnelle. L’administration fut amaigrie et bien plus efficace. Cela peut sûrement être fait de nouveau.

Ensuite, même si M. Summers voit juste dans un État peu probable à se réduire, il y a encore une énorme quantité de travail pour le rendre capable d’offrir plus pour le même coût et pour le rendre bien plus responsable. Les ramifications sont énormes – pour les gens, l’économie et la société.

Des raisons de changer

Sur un plan personnel, l’État est important parce qu’il a un fort impact sur la vie des gens. Comme Geoff Mulgan observe dans son excellent livre sur l’État, « Good and Bad Power » (« Bon et Mauvais Pouvoir »), la qualité de l’État dans lequel on vit fait plus pour déterminer son bien-être que les ressources naturelles, la culture ou la religion. Dans les sondages qui mesurent le bonheur des gens, une administration décente est aussi importante que l’éducation, le revenu et la santé (tous eux-mêmes dépendant de l’administration).

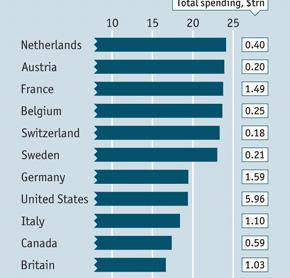

Pour les entreprises, un gouvernement peut faire une énorme différence. De toute évidence, si l’État compte pour la moitié de l’économie, alors l’amélioration de tout sous-ensemble créera de meilleures conditions de croissance. Même si l’administration devait coûter autant mais produire plus (des travailleurs plus instruits, des soins de santé décents, des routes sans trous, une réglementation simplifiée), l’effet sur la productivité du secteur privé serait passionnant.

Pour la société, le débat sur l’État est d’importance parce que le libéralisme est sur la sellette. « Le défi de la démocratie occidentale est toujours présenté ayant comme enjeux transparence et responsabilité,» témoigne Tony Blair, qui a été premier ministre de Grande-Bretagne pendant dix ans. « En fait, c’est réellement un défi de l’efficacité. Nos politiciens dans l’ensemble ne sont pas corrompus. Mais ils n’apportent pas aux gens les services qu’ils veulent. Les pays émergents décident à cet instant quel type de gouvernement ils veulent. Ils nous regardent et voient un système qui coûte cher et ne produit pas assez.» Un autre homme politique occidental de premier plan va plus loin, voyant le gouvernement comme un problème croissant aussi pour l’Occident. « Si cela continue comme ça, nos propres électeurs aussi pourraient bien finir par être tentés par « quelque chose qui fait que les trains sont à l’heure.»

Une multitude de livres ont fait récemment l’éloge de l’approche autoritaire de la Chine. Ce rapport spécial se penchera sur ce modèle, mais il se concentrera sur les pays riches, où la plupart des problèmes et des solutions doivent être trouvées. Aucun lieu n’illustre mieux les ennuis du secteur public que la Californie, l’État américain qui est devenu synonyme de l’ingéniosité du secteur privé.

—-

Article d’origine : Taming Leviathan : The state almost everywhere is big, inefficient and broke. It needn’t be, says John Micklethwait

—-

Article précédent : Dompter Léviathan (1)