Quelle drôle d’idée. Francis Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, Salvador Dali, Pablo Picasso et quelques autres, à Paris, devant la caméra de Woody Allen. Ce n’était peut-être pas le film que l’on attendait du cinéaste new-yorkais. Une idée casse-gueule certainement. Depuis des années que Woody parle de tourner un long-métrage dans notre capitale, tout ce que l’on redoutait, c’était qu’il se complaise dans les clichés parisiens d’un œil étranger. Faire de son héros un américain se baladant sur les bords de la Seine, au pied de la Tour Eiffel ou à l’ombre du Louvre. D’autant que son précédent film, londonien celui-ci, Vous allez rencontrer un bel et sombre inconnu, nous avait laissés pantois d’insatisfaction.

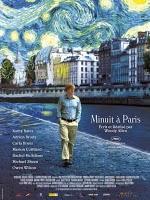

Quelle drôle d’idée. Francis Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, Salvador Dali, Pablo Picasso et quelques autres, à Paris, devant la caméra de Woody Allen. Ce n’était peut-être pas le film que l’on attendait du cinéaste new-yorkais. Une idée casse-gueule certainement. Depuis des années que Woody parle de tourner un long-métrage dans notre capitale, tout ce que l’on redoutait, c’était qu’il se complaise dans les clichés parisiens d’un œil étranger. Faire de son héros un américain se baladant sur les bords de la Seine, au pied de la Tour Eiffel ou à l’ombre du Louvre. D’autant que son précédent film, londonien celui-ci, Vous allez rencontrer un bel et sombre inconnu, nous avait laissés pantois d’insatisfaction.Pourtant l’attente d’un Woody parisien n’a pas été vaine. Surprise et enchantement sont au rendez-vous. Il balaie les doutes avec panache, détourne les clichés avec intelligence, embrasse la ville avec personnalité. Son Minuit à Paris n’est pas une hagiographie facile et attendue de la ville-lumière. C’est une déclaration d’amour, oui, sincère, totale, mais une déclaration qui a un esprit et une identité cinématographiques forts. Son protagoniste, Gil, est un scénariste californien venu à Paris avec sa fiancée et ses beaux-parents. Une famille plus qu’aisée. Un soir, perdu dans les méandres des rues parisiennes, alors que les cloches d’une église sonnent minuit, Gil se retrouve dans la même ville… mais dans les années 1920. Au cours de cette première nuit, il va faire la connaissance, sans trop comprendre ce qui lui arrive, de Francis Scott Fitzgerald et Ernest Hemingway, alors jeunes auteurs pleins de promesses profitant de la vie bucolique de la capitale française. Au petit matin, il revient à 2010 et à sa belle-famille qui ne l’aime pas. Mais les jours qui suivent, dès que sonne minuit, Gil le nostalgique d’une époque qu’il n’a pas connu retourne voir ses nouveaux amis d’un autre temps.

A quoi donc tient cette magie qui parcourt le film ? Je ne parle pas de la magie qui fait qu’un personnage puisse remonter le temps chaque nuit sans explication scientifique, mais la magie d’un film qui rayonne d’une douceur et d’une joie qui se répand dans la salle et dans celles et ceux qui posent les yeux dessus. Est-ce cette faculté de dépasser les clichés, justement, comme un grand clin d’œil à notre attention de spectateur pour nous dire « Hey, vous allez voir, on va naviguer en zone de clichés, sur Paris, sur les américains en voyage, mais les clichés sont un nuage de fumée ». Car derrière les clichés détournés, le film embrasse un désir de fantaisie enthousiasmant. Les déambulations nocturnes sont un régal, leur opposition à la réalité permet un regard sur la nostalgie, sur la connaissance, sur l’art, sur le ridicule des êtres ou leur beauté naturelle.Allen nous fait parcourir les rues du Paris années 20 avec Owen Wilson avec un plaisir communicatif. Le comédien est d’ailleurs l’un des rares acteurs américains à incarner l’alter ego de Woody avec une telle aisance et évidence, même si Adrien Brody lui vole la vedette le temps d’une scène en Salvador Dali obsédé par les rhinocéros.

Lorsque la lumière se rallume dans la salle, un soupir de déception est lâché. C’est trop tôt. J’aurais voulu profiter un peu plus du Paris pris dans le prisme Allenien. Un prisme enchanteur et merveilleux qui donne une joie de vivre pour le reste de la journée. Au moins.